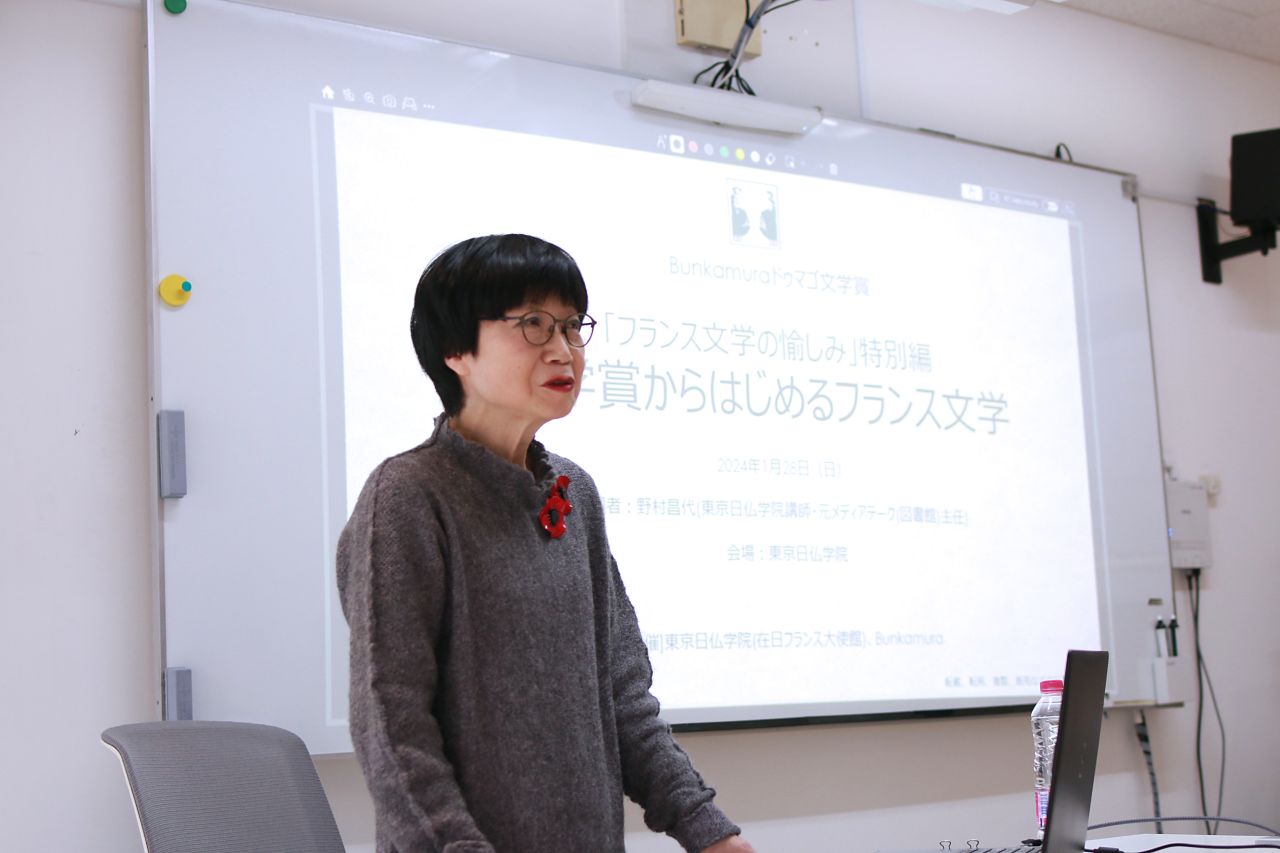

1月28日(日)、東京日仏学院にて『ドゥマゴサロン 文学カフェ』の特別編として、『文学賞からはじめるフランス文学』が開催されました。Bunkamuraドゥマゴ文学賞ホームページにて「フランス文学の愉しみ」を連載中の東京日仏学院講師の野村昌代さんが登壇し、フランスの文学賞について語りました。

1月28日(日)、東京日仏学院にて『ドゥマゴサロン 文学カフェ』の特別編として、『文学賞からはじめるフランス文学』が開催されました。Bunkamuraドゥマゴ文学賞ホームページにて「フランス文学の愉しみ」を連載中の東京日仏学院講師の野村昌代さんが登壇し、フランスの文学賞について語りました。

==

皆さんはどれだけのフランスの文学賞をご存じでしょうか。現在フランスには「文学賞」と呼ばれるものと新人作家さんが参加するような「コンクール」と呼ばれるものと合わせて全部で2000ぐらいあると言われています。

その中で歴史的にも認知度でもトップに上がるのが、ゴンクール賞、フェミナ賞、アカデミー・フランセーズ小説賞、ルノードー賞、アンテラリエ賞、みなさんご存じのドゥマゴ賞、メディシス賞の7つの文学賞です。これだけでも100年分のフランス文学の歴史が語れるぐらいの文学賞それぞれについて、本日はお話をさせていただきます。

まず、フランス学士院の中で最古のものである、アカデミー・フランセーズが、1635年に国家の組織として創立され、19世紀まで文芸における権威として君臨していました。それに対してエドモンとジュールのゴンクール兄弟が、新しい文学賞を作ろうという運動を起こします。ゴンクール賞の誕生です。

●ゴンクール賞

第1回、1903年/対象作品:主に小説

当時アカデミー・フランセーズでは、ヨーロッパ文学の伝統に基づいて、詩を代表とする韻文作品を高貴なものとし、散文作品である小説を評価の対象にしていませんでした。ゴンクール兄弟が文学賞を創設した最も重要な理由は、アカデミー・フランセーズの権威主義的な差別に異を唱えて、小説家の地位を向上させるというものでした。エドモンは遺言書に、「私の最も重要な願いは、この賞を若い類ない才能がある、新しく大胆なアイデアと形式に挑む作家に与えることです」と遺しています。

▼ゴンクール賞受賞作品のおすすめ

▼ゴンクール賞受賞作品のおすすめ

1919年『失われた時を求めて』マルセル・プルースト

1933年『人間の条件』アンドレ・マルロー

1954年『レ・マンダラン』シモーヌ・ド・ボーヴォワール

1970年『魔王』ミシェル・トゥルニエ

1984年『愛人』マルグリット・デュラス

2002年『さまよえる影たち』パスカル・キニャール

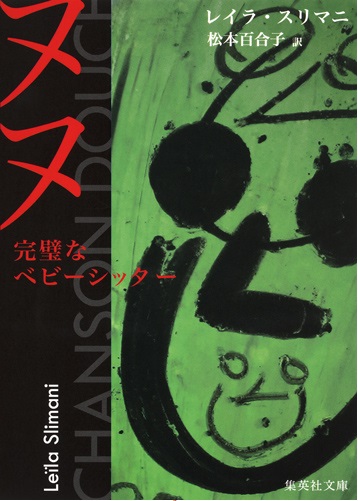

2016年『ヌヌ 完璧なベビーシッター』レイラ・スリマニ

2020年『異常(アノマリー)』エルヴェ・ル・テリエ

『ヌヌ 完璧なベビーシッター』は、最近の作品として皆さんが手に入れやすくて、誰もが楽しめる作品ですが、文学性もあり、社会における様々な問題について考えさせてくれる作品です。

●フェミナ賞

第1回、1904年/対象作品:散文、詩

国家的権威に反発して平等な文学観のもとに新しい才能を育てることを目指したゴンクール賞でしたが、女性作家たちがゴンクール賞の男性至上主義に異議を唱え、1904年フェミナ賞を設立します。詩人のアンナ・ド・ノアイユが、「ラ・ヴィ・ウールーズ(幸せな人生)」という人気雑誌に執筆する女性作家22人と共に創設しました。選考委員は全員女性ですが、受賞する作家は性別を問いません。

▼フェミナ賞受賞作品のおすすめ

1905年『ジャン・クリストフ』ロマン・ロラン

1931年『夜間飛行』アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ

1968年『黒の過程』マルグリット・ユルスナール

1972年『シネロマン』ロジェ・グルニエ

1995年『冬の少年』エマニュエル・カレール

2001年『ロジー・カルプ』マリー・ンディアイ

2008年『どこ行くの、パパ?』ジャン=ルイ・フルニエ

2012年『ペスト&コレラ』パトリック・ドゥヴィル

『どこ行くの、パパ?』は、フランスでは誰でも知っているジャン=ルイ・フルニエという、日本で言うとお笑い芸人でシナリオも書く方が、70歳になってから、重度障害のある自分の子どもたちについて振り返って書いた話です。私は本を読んで感動するといっても、あまり泣くところまではいかないんですけど、この作品は読んでいて涙が出ました。

●アカデミー・フランセーズ小説賞

●アカデミー・フランセーズ小説賞

第1回、1914年/対象作品:小説

ゴンクール賞ができたことで、小説の地位が高まり、アカデミー・フランセーズも1914年に小説賞を作りました。こちらは基金が付いており、1万ユーロを「高いインスピレーションによる作品をなす若い散文作家に与える」と謳っています。

▼アカデミー・フランセーズ小説賞受賞作品のおすすめ

1926年『愛の砂漠』フランソワ・モーリアック

1939年『人間の土地』アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ

1968年『選ばれた女』アルベール・コーエン

1972年『パリ環状通り』パトリック・モディアノ

1999年『畏れ慄いて』アメリー・ノートン

2000年『ローマのテラス』パスカル・キニャール

2012年『ハリー・クバート事件』ジョエル・ディケール

2015年『2084 世界の終わり』ブアレム・サンサル

●ルノードー賞

第1回、1926年/対象作品:散文

次に誕生したのはゴンクール賞と並ぶ2大文学賞と見なされているルノードー賞です。1925年のゴンクール賞の発表を待っていたジャーナリストたちが、長時間待たされてお腹が空いてしまい、冗談で、自分たちで賞を決めようと考えたのがきっかけです。当時はゴンクール賞の選考委員が文人のみであったので、その補完的な視点の文学賞として、ジャーナリストと批評家による選考を決めました。ですから、ゴンクール賞に反旗を翻したわけではないのです。また、ルノードー賞は他の主要文学賞を受賞していない作品に与えられます。そのため、同日に発表されるゴンクール賞と被ることはありません。

▼ルノードー賞受賞作品のおすすめ

▼ルノードー賞受賞作品のおすすめ

1932年『夜の果てへの旅』ルイ=フェルディナン・セリーヌ

1957年『心変わり』ミシェル・ビュトール

1984年『場所』アニー・エルノー

2003年『灰色の魂』フィリップ・クローデル

2014年『シャルロッテ』ダヴィド・フェンキノス

2017年『ヨーゼフ・メンゲレの逃亡』オリヴィエ・ゲーズ

アニー・エルノーに関しては、あまりにも有名な『シンプルな情熱』しか読んでいなかった私は、『場所』を読んでびっくりしました。この時代にこういう作家が現れたんだなと。フランス語で読むと一番良くわかるのかもしれませんけれども、そこまでフランス語を勉強するのは大変ですので、堀茂樹先生の素晴らしい翻訳でぜひお読みになってください。エルノーは2022年にノーベル文学賞を受賞しました。

●アンテラリエ賞

第1回、1930年/対象作品:小説

ジャーナリストはさらに別の文学賞を創設しました。審査員が男性のみのアンテラリエ賞です。1930年にレストランでフェミナ賞の発表を待っていた30人のジャーナリストが、お腹が空いたから文学賞を作ろうということで作りました。ですからこちらも、冗談がはじまりです。

▼アンテラリエ賞受賞作品のおすすめ

1930年『王道』アンドレ・マルロー

1938年『陰謀』ポール・ニザン

1991年『長い日曜日』セバスチアン・ジャプリゾ

2005年『ある島の可能性』ミシェル・ウエルベック

2009年『ユダヤ人大虐殺の証人ヤン・カルスキ』ヤニック・エネル

2015年『言語の七番目の機能』ローラン・ビネ

●ドゥマゴ賞

第1回、1933年/対象作品:主に小説

1933年、ゴンクール賞に異議を唱えるということで、今度はドゥマゴ賞が生まれました。前年のゴンクール賞受賞に際して、本命と思われていた『夜の果てへの旅』が受賞を逃したことをきっかけに、選考委員会のスキャンダルが明らかになりました。そのため1933年は全員一致の『人間の条件』が選ばれました。しかしカフェ・ドゥマゴに集まっていた13人の常連客が、ゴンクール賞の保守的な選考に不満を抱き、その年で最も画期的とみなしたレーモン・クノーの作品に、寄付金1人100フランを出しあって、新しい文学賞のパトロンとなることを決めました。権威を嫌ってできた賞が権威になることはよくあることですが、30年経ち、今度はゴンクール賞が古臭い文学観を持った賞だと見なされたのです。

ドゥマゴ賞は他の賞と少し違ってオリジナルだと思います。その目的は、デビューしたての、まだその才能に値する評価を得ていない才能ある小説家、エッセイストに光を当てることです。ただ、いわゆる一目惚れするような作品であれば、出版社の大小にかかわらず、とにかくいい作品であれば賞を喜んで授与するとなっています。

▼ドゥマゴ賞受賞作品のおすすめ

▼ドゥマゴ賞受賞作品のおすすめ

1933年『はまむぎ』レーモン・クノー

1955年『O嬢の物語』ポーリーヌ・レアージュ

1978年『殺意の夏』セバスチアン・ジャプリゾ

1993年『いと低きもの』クリスティアン・ボバン

1998年『わたしは灯台守』エリック・ファーユ

2001年『カンボジア 運命の門』フランソワ・ビゾ

『はまむぎ』は、17世紀にラテン語ではなくフランス語で書かれたデカルトの「方法序説」にヒントを得て、現代の生きたフランス語で哲学的な小説を書くという試みで書かれました。言語の可能性と普遍性を追求する詩人のグループ、ウリポ運動の旗手クノーの代表的な作品です。絶版になっているようですけれども、図書館ではよく所蔵されていますので、ぜひお読みください。

●メディシス賞

第1回、1958年/対象作品:小説

1958年にはメディシス賞が誕生しました。この年は第5共和制発足の年であり、植民地制度が廃止されたフランスとしては実にエポックメイキングな年です。2つの世界大戦を挟んでシュールリアリズム、実存主義、アンガージュマンの文学の時代を経て、さらに新しいヌーヴォーロマンの時代を迎える前夜だったのです。目的は「新人の作家、またまだその才能に相応しい名声を得ていない作家の小説、物語、中編小説に賞を与える」ということでした。

▼メディシス賞受賞作品のおすすめ

1978年『人生使用法』ジョルジュ・ペレック

1983年『チェロキー』ジャン・エシュノーズ

1995年『フランスの遺言書』アンドレイ・マキーヌ

2003年『四人の兵士』ユベール・マンガレリ

2005年『逃げる』ジャン=フィリップ・トゥーサン

2009年『帰還の謎』ダニー・ラフェリエール

時代が下りまして1970年、『雑誌Elle読者による文学賞』が誕生いたします。読者参加型の文学賞の誕生です。さらに1988年になって、『高校生が選ぶゴンクール賞』が誕生します。現在非常に多くの「読者による文学賞」が開催されていますし、今まで述べた各文学賞にも、それぞれ“高校生による”という別立ての賞が今できているので、非常に盛んな運動となっています。

時代が下りまして1970年、『雑誌Elle読者による文学賞』が誕生いたします。読者参加型の文学賞の誕生です。さらに1988年になって、『高校生が選ぶゴンクール賞』が誕生します。現在非常に多くの「読者による文学賞」が開催されていますし、今まで述べた各文学賞にも、それぞれ“高校生による”という別立ての賞が今できているので、非常に盛んな運動となっています。

最後に、文学賞を誰に与えるかということについて振り返りましょう。当初は若い作家というのが一般的でした。ですから1919年にゴンクール賞をプルーストが受賞したとき、「あんな貴族のお金持ちの年寄りにあげるのか」というのが問題になったらしいです。でもそれでもやっぱり作品が素晴らしいのでプルーストは受賞したわけです。最近の受賞者を見ても、みんな50代、60代、40代もいる。たまに35歳もいるという感じで、今は年齢とか性別、そういったことはほとんど問題にならないし、ジャーナリストかどうかとか、そういった職業的なこともほとんど制限がありません。ある若い作家は貧乏だと思ったら、株を持っていて、けっこうなお金持ちだったという話もあるらしいです。

そしてゴンクール賞の今の委員長が言っていますが、「文学賞というのは本来、ノーベル賞などとは違って、作品に与えるものであって、作家さんはそれを単に生んだ人」なのです。もちろん栄光や認知といったものは作家さんに行きますが、基本的には作品が受賞するのです。それを皆さん頭に入れておいていただくといいなと思います。

構成・写真:望月ふみ