No 20あなたの人生は偶然の賜物?

ハリー・ポッターになりそこねた少年の「再生」の物語

このエッセイを読んで下さる方々の多くが、90年代後半から始まったイギリス人作家J.K.ローリングによるファンタジー小説「ハリー・ポッター」シリーズの大ファンか、少なくとも一度は一冊でも読んだことがあり、映画もご覧になっていると思います。主人公の名前がタイトルになっていますが、主人公を演じた子役の名をご存じですか?ダニエル・ラドクリフですね。あの眼鏡をかけた可愛い顔がすぐに思い浮かべられるでしょう。

フランス文学の話をするはずが、なぜ「ハリー・ポッター」の話をするのかというと、今回の作品が、まさに「ハリー・ポッター」に運命を操られかけた主人公の話だからです。と言いつつ、私はまだあの大人気、大旋風、社会現象までになった(らしい)作品を読んでいません。理由は特にありませんが、単に、流行り物はどうもというへそ曲がりの偏見からと思います。でも、『君の名はダニエル』は「ハリー・ポッター」の中身を知らなくても、問題なく楽しめる小説です。

ダヴィド・フェンキノスは現在、フランスで非常に人気のある評価も高い作家ですので、今回はフェンキノスのこの最新の小説のほかにも、『ナタリー(La délicatesse)』(2009年)、『シャルロッテ(Charlotte)』(2016年)の2作をご紹介しましょう。

『君の名はダニエル』 ダヴィド・フェンキノス著/澤田理恵訳/アストラハウス

邦訳で300ページあまりの作品ですが、最初の3分の1「第一章」は「ハリー・ポッター」のメーキング・オブが書かれています。すなわち、どうやって世紀のベスト・セラーが生まれたのか、そして、第一作の出版とほぼ同時進行した同作の映画版の製作が進み、主人公が選ばれたのかという内容です。それだけでも、ファンでもなくてもおおいに興味を引かれるのではないでしょうか。あれだけのブームを巻き起こし、主人公ハリーは世界中の子どもたちのアイドルとなったのを見て、多くの大人たちは、主人公の子役の将来は大変だろうなあと思ったかも知れません。とにかく子役スターにはいろいろと苦労がありそうです。ただ、その主人公が選ばれる過程で、最後のところで、主役の座を逸した子どもがいることまでは考えたでしょうか。ああ、なるほど。そう思うと、実はこのストーリー、夢を見た後に結局「2番」(原題Numéro deux の意味)で、銀メダルで、終わったことのある人には意外と身につまされる話なのです。そうでなくても、人生で大失敗をしたことがあると思う人たちには。

さて、「ハリー・ポッター」シリーズの作者、J.K.ローリング(本書中では本名のジョアンと呼ばれる)は、1995年30歳の時に最初の作品を書き上げ、送った先のあるエージェントの目にとまり、そしてエージェントがあるプロデューサーに映画化の話を持ちかけました。作品のアイデアを思いついたのは1990年マンチェスターからロンドンに向かう電車の中で、啓示を受けたかのようにインスピレーションが閃いたのです。一度にシリーズ全体7巻分の着想が浮かんだそうです。そして、その作品を書き上げようとしました。その最中に子どもができましたが、夫の暴力を逃れてシングルマザーとなり、生活保護を受けながら執筆しました。この話は事実らしく、ネットで調べられるインタビュー等でわかるようです。(ですから、「ハリー・ポッター」の作者自身もシンデレラ・ストーリーの主人公のようです。)

フェンキノスの作品ではこのような、"ノン・フィクション" の部分が第一章には多く含まれています。作者が調べた「ハリー・ポッター」の本当の制作裏話を彼がフィクションでふくらまし、小説の真の主人公、二番目になったマーティン・ヒルという男の子(こちらは架空の人物)の将来の物語を巧みに準備します。

様々な現代の問題がこの最初の章で提起されています。まず、子どもを巻き込んだショー・ビジネスの実態。選ばれた子どもはヒーローになることができますが、それは実のところお金儲けが目的の大人たちの目論見の道具でしかありません。彼らはそれに巻き込まれた子どもがどのような人生を送ることになるかということに何の責任も感じていません。子どもの家庭環境の問題もあります。イギリス人の父親とフランス人の母親が離婚したので、英仏海峡を横断しながら2国間を行ったり来たりする不安定な状況を生きなければならない子どもが、両親の大きな愛情を受け続けながらも、かなりのストレスを感じて育っています。

さらに、第二章以降では、父親が急死し、突然母のいるフランスで生活することになり、そこで母の新しいパートナーとその連れ子と一緒のステップファミリーの中で起こる問題も主人公の試練となります。2000年代に入ると、マスメディアとソーシャルネットワークサービスの発展とともに「他人の幸せに支配されている」ような人生観を主人公は抱き続けます。なぜなら「ハリー・ポッター」の栄光は何年も増幅しつづけ、学校でも、町の中でも、ありとあらゆるシーンで自分の失敗の大きさを絶えず思い出さされるマーティンは息をひそめて生きていくしかないからです。この主人公の終わることのないトラウマを実感、共感できるかどうか、彼がそれをどうしたら克服することができるかという問いが、読者にも託されていると思えます。

ところで、多くの偶然が主人公の物語の中に登場します。偶然は、ストーリーに本当にさまざまな思いもかけない展開を導きます。まず第一に、マーティンがオーディションをうけることになるきっかけを作ります。この偶然を作者は「運命」と呼びますが、「運命」は良い運をもたらすだけでなく、悪運につながるものでもあることを見せたかったそうです。こうして偶然は、マーティンにさまざまな他者との出会いをもたらします。そして、フェンキノスの作品における救いは、本当に悪意のある人間というのは、例外を除けば、ほとんど出てこないということです。善意と好意をもって、なんの見返りもないのに、主人公を助ける人たちとの出会いは偶然の賜物です。では偶然は小説の中で純粋な偶然として存在するのでしょうか。作者がストーリーを創造するのである限り、それはちょっと疑問です。それでも、作者はそういうことがありうるのだという自分の経験値と信念で主人公の人生を描いているようです。どうすれば、主人公は彼の人生を支配するかのような偶然、不運、「他人の幸せ」(という仮想)によってこうむるトラウマから自らを開放できるのか。つまり「再生」という問題提起を小説化することで全ての読者に共感を与える力があるということに、ダヴィド・フェンキノスの才能があるのです。ですから、他人から見ればあまり重要ではないことが、当事者マーティンにはとてつもない苦しみの源になることは、きっと多くの人たちにも理解できることでしょう。*

それにしても、J.K.ローリングにも映画会社にもOKを取ることもないまま、この作品を書き上げ出版してしまったダヴィド・フェンキノスとは随分大胆な作家と思えますが、どのようなプロフィールの持ち主でしょうか。

ダヴィド・フェンキノス

ダヴィド・フェンキノスは本棚のない家庭に育ったそうです。16歳の時に大病を患い、何か月も病院のベッドで過ごした間に、初めて本を沢山読み、絵を描き、ギターを弾き始めます。この経験の中で感じた「生きる衝動」を著作に現すということが、彼の執筆活動のモチベーションとなっているようです。パリ第4大学ソルボンヌで文学を学んだ後、音楽学校でジャズを学び、卒業後はギターの教師をしていました。いくつかのデモ作品を書いた後、2002年にガリマール社から2作の小説を出版し、フランソワ・モーリアック文学賞を受賞しますが、現在の人気を得るきっかけとなったのは、2009年に発表した『ナタリー』というミリオンセラーとなった作品です。この小説は作者とその兄、ステファン・フェンキノスによって映画化され、大ヒットとなりました。(オドレイ・トトゥ主演、日本ではDVDのみ販売)以降もコンスタントに小説をはじめ戯曲等の作品を発表している多作、多才な作家です。2014年には小説『シャルロッテ』でルノドー文学賞を受賞しました。いずれの小説を読んでも、彼の人となりが作品に強く表れていると思われることが人気の秘密なのではないでしょうか。

『ナタリー』ダヴィド・フェンキノス著/中島さおり訳/早川書房

ストーリーは、『君の名はダニエル』に比べるとずっと軽快で楽しい印象を受けます。とはいえこの作品が、冒頭で夫が突然の事故で亡くなった後、人が変わったように仕事魔になる美女ナタリーと、スウェーデン人のちょっとさえない男性マルキュス(彼女の部下)の間に起きる恋の顛末、というよりは悲劇によるトラウマの癒しと「再生」の物語であることは、13年後の作品との一貫性を明らかにしています。か弱い悲劇のヒロインは鉄の女となり、一見頼りにならないように見える優しい男が白馬のプリンスとなるという逆説的な組み立てがすでに少しユーモラスな雰囲気を物語に与えています。『君の名はダニエル』に比べて、ずっと穏やかな、波乱に富まないストーリーですが、一方で、少し変わった細かい章立てや、おかしな註があり、この小説は、作者がとても工夫をこらした作品なのだと思わせ、笑いも誘います。しかし一番感心させられるのは、登場人物たちのそれぞれが、一歩一歩、内に秘めた恐れや期待を確かめながら前に進んでいく姿を丁寧に公平に描いていることです。本当にわずかな心の機微や動きをとらえて見事に簡潔に文章化する、うじうじとした独り言に陥らない表現力は、一見いささか女性的にさえ(今では不適切な言い方ですが)思えるフェンキノスの実は彼特有の感性によるものです。一方でフランス的な(少しブラックな、でも的を射た)ユーモアに初めての人は驚かされるかもしれませんが、同時に温かな"デリカシー"(原題La délicatesse の意味)というものがいかに人間関係において貴重なことであるかを教えてくれるような小説です。当たり前のことですが、この点が印象に強く残るということは、それほどよく描かれているのです。この作品においても偶然と運命が重要な役を果たしているかどうかは『君の名はダニエル』ほど顕著ではありません。それでも、深い失意(喪)の時の後、少しなおざりにしてしまっていた自分自身の「再生」にとりかかる「生きる衝動」は、実に偶然を機に働きはじめるというストーリーではないかと思えます。人は自分が気づかないところで、あきらめていたはずのことを求めはじめるチャンスを狙っているのです。そこに偶然という運命が訪れる。それがフェンキノスの筆にかかると、実に思いがけない出来事ですが、なんだか説得力があるのです。私は映画を先に見て、とても気に入り(マルキュス役の俳優さんお見事です)大分後になって原作を読みましたが、何の違和感もありませんでした。小説でも映画でも気持ちよく楽しめる、一言でいうと"かわいい"物語ですが、登場人物の真の感情が慎ましく描かれ、でも身に染みて伝わってくるようなお話です。

さて、最後に少し他の二編とは雰囲気の違う、そしてその発表当時、フェンキノスが変わった、と思わせた(らしい)作品、『シャルロッテ』をご紹介します。

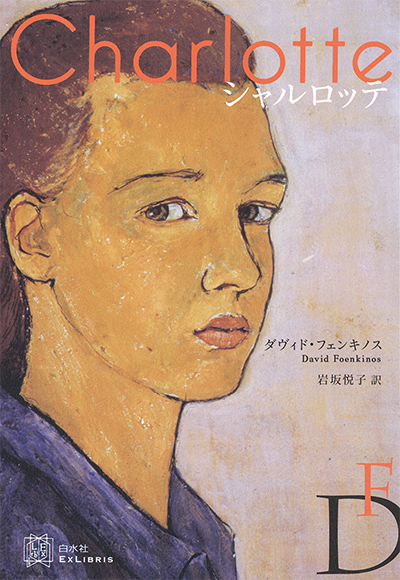

『シャルロッテ』ダヴィド・フェンキノス著/岩坂悦子訳/白水社

この作品が今回ご紹介した他の作品と違うのは、作者を執筆に搔き立てたものがある画家の作品群であり、内容も創作というよりは現実に残された、実在の人物について書かれて残っていることを調べて一つ一つ追いかけるように書いていったということです。また、いつもの軽快な語り口とユーモアで読む人を楽しませつつ一方で繊細な心理描写を巧みに散りばめることに長けている彼の作品に比べ、ユーモラスという面は影を潜めています。そして、最も顕著であるのは、テキストが一行一行、一文が終わるたびに改行をしている、いわゆる自由詩のスタイルであることです。そしてそこに、フェンキノスがこの作品をこの文体でこそ書くことができたという彼の思い入れが現れているのです。**

小説の主人公はシャルロッテ・ザロモン。実在したユダヤ系ドイツ人の画家で、1917年に生まれ1943年に26歳の若さでドイツ軍の手によって殺されました。その彼女の生涯が、彼女の生まれる前から、同名の叔母の死から描かれています。そしてシャルロッテの家系に潜む、まるで遺伝のように続く自殺の歴史が語られます。しかし、彼女自身は早逝した自分の母親が実は自殺したことを知らされないまま成長していきます。父親、継母にも愛され、生涯忘れることのない大恋愛の相手とも出会い、しばらくの間は悩みはあっても平和でむしろ煌びやかな生活を送りますが、世界の歴史を揺るがした戦争とナチスのユダヤ人狩りという不幸に脅かされ、逃亡の日々を送ることになっていきます。彼女を絶望に追いやる状況の中で、その画家としての芸術的才能は、不条理な当局の迫害にもかかわらず、彼女を支え続けるのです。そして、彼女が悲劇の運命を終えるまでに、「私の全人生よ」と呼ぶ『人生?それとも舞台?』という769点の水彩画群の作品を仕上げます。ナチスによる迫害というスリリングな一面を持つストーリーは、けっしてフィクションではありません。また複雑な家庭や愛の問題によるシャルロッテの苦悩も、彼女の人生の闇を更に深くし、その文体が示すように読む人に例えようのない息苦しさを感じさせることもありますが、彼女の常に自分の生きる意味を探す姿勢に希望を感じることでしょう。

作者はシャルロッテの作品を資料にしながら、彼女の足跡を訪ね、一生を丁寧に丁寧にたどるようにして物語を綴ります。時々、その経緯における自分の思いを挟み込みながら、なぜこの物語を書く(8年もの間!)ことを続けたのかも明かしています。自分の小説を読んだ人は必ずシャルロッテの作品も見てみたいと思うだろうと、そうしてより多くの人にシャルロッテという人間、そして彼女の作品を再発見してもらいたいと考えたそうです。*** そして彼はその思いを果たします。(私ももちろんシャルロッテの作品をインターネットで探してみました)

最初に、この作品はそれまで(2014年)のフェンキノスの作品とはかなり違った文体と主題をもっていることに特徴があると書きましたが、最終的には、彼の2022年までの執筆活動のメインテーマを扱っているようです。すなわち、「運命」と「再生」というテーマです。彼自身、このテーマは「脅迫」的に彼の執筆活動のモチベーションとして作品の創造を担っていると述べています。このような極日常的で普遍的なテーマが、他の作家の文学作品にもしばしばあり、そこにこそ文学のもたらす感動の源があることも、皆さんはご存じでしょう。

平凡で悲劇にも見舞われずに過ごしてきた私にも、シャルロッテのような驚くべき人生を歩んだ不運の、才能ある人々が実はとても多く存在したし、存在するのだということを想像するに難くありません。そのひとりひとりの生涯を知ることは確かに難しいのですが、ある文学作品が人間が生きるということの意味を今一度考えさせる、また(シャルロッテという)ある個人に対する敬意を抱かせるという意味でも、この作品は2014年に『高校生が選ぶゴンクール賞』と『ルノドー賞』に値したのでしょう。そのような作品に出合うことが、文学で得る愉しみであり、読書のもたらすものであると思います。完全なノン・フィクションでもなくフィクションでもないということは、重要ではないと私は考えます。

ひとつの読書が、また別の作品、別の人生、別の世界への扉となることは、フランス文学に限らず、すべての文学が読者にあたえる大きなギフトではないでしょうか。そのことを、フェンキノスの3作品を通じて味わっていただければ大変嬉しく思います。読書の向う側は限りなく開かれています。