Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品 All the Winners

- 受賞作品

- 受賞作品一覧

第34回 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品

高野秀行 著

『イラク水滸伝』

(2023年7月 文藝春秋刊)

| 選 考 | 桐野夏生 |

|---|---|

| 賞の内容 | 正賞:賞状+スイス・ゼニス社製時計

副賞:100万円 |

| 授賞式 | 2024年10月21日(月) 於:東京日仏学院 |

当日開催した贈呈式の模様を動画でご覧いただけます。

また、同日開催した受賞記念対談については、Bunkamura STREAMINGにて期間限定でご覧いただけます(無料・要登録)。

授賞式のレポートはホームページで公開しています。

受賞者プロフィール

高野秀行(たかのひでゆき)

ノンフィクション作家。1966年東京都生まれ。ポリシーは「誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをし、誰も書かない本を書く」。『幻獣ムベンベを追え』でデビュー。『ワセダ三畳青春記』で酒飲み書店員大賞、『謎の独立国家ソマリランド』で講談社ノンフィクション賞等を受賞。2024年、『イラク水滸伝』の旅が高く評価され、山田高司氏とのコンビで植村直己冒険賞を受賞。他の著書に『辺境メシ』、『幻のアフリカ納豆を追え!』、『語学の天才まで1億光年』などがある。

受賞作品の内容

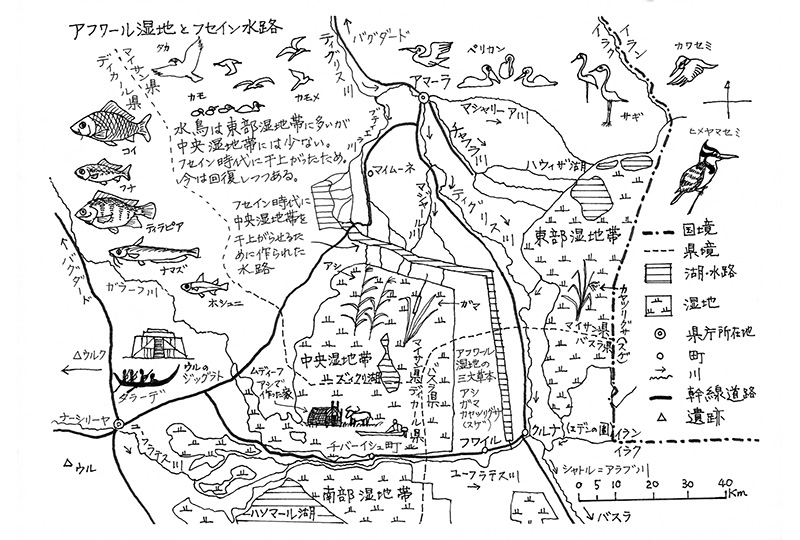

世界最古のメソポタミア文明発祥の地の至近にある、ティグリス川とユーフラテス川に囲まれ、2016 年にユネスコ世界遺産にも登録されたイラクの巨大湿地帯〈アフワール〉。馬もラクダも戦車も使えず、巨大な軍勢は入れず、境界線もなく、迷路のように水路が入り組むその土地は、まさに“現代最後のカオス”だった。

取材・執筆に6年、3回にわたる渡航の中で出会った数多の魅力的な人物と、そこに根付く豊かな暮らし、食、手工芸、宗教、生態…。現地に赴いたからこそ解き明かされる中東情勢の裏側と第一級の民族誌的記録が凝縮された空前絶後のノンフィクション大作。

@ 野田若葉(TRON)

桐野夏生(きりのなつお)

1998年『OUT』で日本推理作家協会賞、99年『柔らかな頬』で直木賞、2003年『グロテスク』で泉鏡花文学賞、04年『残虐記』で柴田錬三郎賞、05年『魂萌え!』で婦人公論文芸賞、08年『東京島』で谷崎潤一郎賞、09年『女神記』で紫式部文学賞、10年『ナニカアル』で島清恋愛文学賞、11年『ナニカアル』で読売文学賞、21年に早稲田大学坪内逍遙大賞、23年『燕は戻ってこない』で毎日芸術賞と吉川英治文学賞を受賞。24年に日本芸術院賞を受賞。21年から日本ペンクラブ会長を務める。

受賞の言葉

探検的活動と尖った文学 / 受賞者 高野秀行

青天の霹靂の一言である。

Bunkamuraドゥマゴ文学賞と言えば、「既成の概念にとらわれない先鋭的な文学作品に与えられる賞」として有名だ。私自身、町田康氏の『くっすん大黒』、矢作俊彦氏の『あ・じゃ・ぱん』、そして米原万里氏の『オリガ・モリソヴナの反語法』といった受賞作に衝撃を受けてきた。いずれもずば抜けて新鮮で、おそろしく尖った文学作品だった。

尖った作品は必ずしも万人受けしないし、文学(文芸)の世界で支持を得られるともかぎらない。でも優れた文学作品とはそもそも尖っているものだろう。それをきちんと評価するドゥマゴ文学賞はすごい──とこれまで純粋に読者目線で感心してきただけに、まさか自分の著書が選ばれるとは夢想だにしなかった。そもそも私は自分の書いているものが文学とは思ったことがない。

では私は何をしているのか。あくまで自意識としては、探検的活動を行い、その記録をノンフィクションとして書いているつもりである。「探検」ではなく「探検的活動」という奥歯にものが挟まった言い方をするのは、私は前人未踏の場所へ行っているわけではないし、また「探検」という言葉(概念)に時代錯誤的な気恥ずかしさを感じることもある。でもそれらは本質的な問題ではない。「自分の所属している社会にとって未知の場所を探索するならそれは探検だ」という意見もある。それよりもっと重要なのは、私の「探検」意識が現地にいる間にどんどん薄れていくことにある。

正直に言えば、私が新しい目的地へ行くときは完全に「探検」の気持ちである。今回はイラクの湿地帯を目指したわけだが、イラク自体が信頼すべき情報に乏しい危険地帯であり、その中にさらに未知の巨大湿地帯があるという未知の二重構造。その内部には村や町がほとんどない。どこへ行って何をしたらいいのかわからない。しかも湿地帯自体が降水量によって大きく変化し、泥と水と葦の水路からなる巨大な迷宮であった。住んでいる人たちも私にはよくわからない習俗や文化をもっている。彼らが私のようなよそ者に対し、どのような行動に出るのかも読めない。期待と不安、「こんな世界があるんだ!」という興奮……。

とはいえ、二度、三度と訪れて探索するうちに、だんだん全貌が見えてくる。地理が把握され、地元の人たちの生活習慣や文化もわかってきて、友だちもできる。私は極力現地の人と現地の言葉で話すから、ある意味では彼らのコミュニティの中(しかも最下層)へ組み込まれていく。こうなると私の気持ちは「探検」ではなくなる。なぜなら、もう現地が「自分の所属している社会」と化すからだ。日本や先進国から見ればどんなに珍奇な世界であっても、私にとってはもはや自然な日常生活である。そちらの世界の方が合理的で、私たちの暮らす都市社会や近代国家が間違っていると思うこともしばしばだ。

私の探検的活動とは「探検から探検要素が消えていくこと」であり、一つの世界から 別の世界 へ自分の意識が移行するプロセスなのである。

実はこの活動様式は文学と似ていなくもない。文学、特に尖った文学は読者に違和感や未知の感覚を呼び覚ます。怖さや不安や興奮を伴う。でも作品世界に浸ってしまうとそこは決して異常な世界でないことに気づく。人間世界の可能性としてじゅうぶんありえる世界だと認識されるはずだ。もはや「尖った」世界ではなく、こちらの方が現実や既知の文学より広くて深くてリアルだと感じるかもしれない。

私は探検的活動を通してアナザーワールドに移行する自分の体験を読者に丸ごと共有してもらいたい一心で本を書いている。そのためには従来のノンフィクションの枠を超えたような手法も辞さない。もしかすると私の書くものは文学の方に近いのかもしれないと今回、桐野夏生さんの選評を拝読して初めて思った。

その意味で今回、尖った文学に与えられるこの賞をいただけて本当に嬉しい。そして、私よりも私の著書の本質をしっかり見抜いて評価してくださった桐野さんに心より御礼申し上げたい。

選評

高野秀行における探検的活動 / 選考委員 桐野夏生

高野秀行さんの『イラク水滸伝』は掛け値なしに面白く、かつ巨大な労作である。

Bunkamuraドゥマゴ文学賞の選考委員に任じられてからの一年間、フィクション、ノンフィクションを問わず、様々な本を読んだが、スケールと深さにおいて本作に敵うものは見出し得なかった。迷わず、ドゥマゴ文学賞に推す。

『イラク水滸伝』という書名には、誰もが驚きを感じることだろう。「イラク」とは、中東のイラクのことか。「イラク」と「水滸伝」は、どういう関係があるのか、と。

首を傾げつつ本書を開くと、もうやめられない。砂漠の国と思っていたイラクには、ティグリス川とユーフラテス川の合流点付近に、アフワールと呼ばれる広大な湿地帯がある。アフワールとは、文字通り「湿地帯」という意味だ。大きさにして、四国ほど。そこに、三、四十万人もの人々が暮らしている。

アフワールは、昔から差別・迫害された人々や、反権力者、犯罪者たちなど、行き場のない人々が逃げ込む避難所であり、統治権力の及ばない場所としてあった。アジールである。従って、「イラク」の「梁山泊」だ。

アフワールに道はない。水路はあっても水量の増減によってころころ変わるし、葦に阻まれて迷路のごとく。家は浮島の上に作られ、水牛とともに移動も可能。しかも、自然が豊かで、漁をすれば生きていけるのだから、姿を隠すには最適なのである。

かつてサダム・フセインは湿地帯民に手を焼き、上流に堰を作って湿地帯を干上がらせてしまった。現在、その堰は壊されて水は戻ったものの、水量は半分になってしまったという。権力者にとっては大いなる邪魔者、それが湿地帯と湿地帯民だった。

ティグリス・ユーフラテス川流域と言えば、世界最古のメソポタミア文明発祥の地だ。最古の文明が栄えた土地が広大な湿地帯だった、と知っている人がどれだけいるだろうか。本書によれば、アジールとしての湿地帯は、世界中に数多く存在したという。「ベトナム戦争時のメコンデルタ、イタリアのベニス、ルーマニアのドナウデルタ」。日本でも、「木曽川、長良川、揖斐川のデルタ地帯」に、織田信長を悩ませた一向宗徒が住んでいた。

東京、大阪、名古屋など日本の主要都市も、元はと言えば湿地帯だ。本書は湿地帯から生まれる精神、そして湿地帯の文明に関する、世界でも稀な考察の書でもある。

ところで、高野秀行さんの探検的活動とは、いったい何だろうか。「探検」という語には、未知への飽くなき好奇心が感じられる一方、どこか前世紀的な響きがある。現場を必要とするからだろう。「冒険」の方は精神的なるものも含むせいか、極論を言えば机上でもできそうだ。

高野秀行さんは、敢えて「探検」という泥臭い語を使って、とにもかくにも現地に出向く。ユニークなのは、極地や単独行というようなストイシズムを排し、川口浩探検隊的な軽さを装うところにある。実は用意周到な準備があったにも関わらず、そんなことは詳しく書いたりしない。ハプニングの連続も、探検の失敗とは考えない。その過程をすべて受け止める軽さと強さが身上であるし、凄みでもある。

高野秀行さんの探検的活動とは、好奇心と思考が無限に連なるアラベスクである。私たちは本書を読むことで、彼の尽きることのない思考を旅するのだ。

ちなみに本書の目的は、船大工を探して伝統的な船(タラーデ)を作ってもらい、アフワールを移動する、という壮大なものだった。その経緯がどうなったかは、ぜひ本書を読んで確かめてもらいたい。大部ではあるが、絶対に退屈しないことは私が保証する。