Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品 All the Winners

- 受賞作品

- 受賞作品一覧

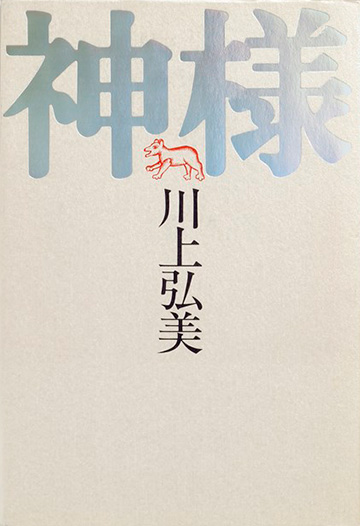

第9回 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品

川上弘美 著

『神様』

(1998年9月 中央公論社 (現・中央公論新社)刊)

| 選 考 | 久世光彦 |

|---|

受賞者プロフィール

川上弘美(かわかみひろみ)

1958年東京都生まれ。お茶の水大理学部生物学科卒業。

1982年から86まで私立女子中学・高校で理科を教える。1994年「神様」で第1回パスカル短編小説文学新人賞を受賞しデビュー。主な著書に『物語が、始まる』『蛇を踏む』『いとしい』『椰子・椰子』『溺レる』『センセイの鞄』などがある。

選評

「光あふれる文学」/ 選考委員 久世光彦

川上弘美さんの文章からは、たとえばサン=サーンスの音楽が聞こえてくる。「神様」に出てくる《くま》は、結構お喋りだが、別にそれほど大切なことを言っているわけではない。それより《くま》が喋っていない間、サン=サーンスの音楽を絶えず口ずさんでいることの方が、私には嬉しいことで、だから私はたった数頁のうちに、すっかりこの《くま》を好きになってしまった。今世紀はじめに、パリの写真家ナダールが撮ったサン=サーンスの肖像が残っているが、白い立派な髭を生やした田舎の市長みたいで、とても「動物の謝肉祭」を作ったとは思えない顔をしている。つまり、「神様」の《くま》みたいな律儀な顔なのだ。

「春立つ」の雪景色の中に激しく鳴っているのは、サラサーテだ。カナエさんが、ふくよかな異界に転落していくシーンなら「ツィゴイネルワイゼン」で、異界の男がカナエさんの体を抱いたり、折り畳んだりするところで聞こえるのは、たぶん「スぺイン舞曲」だろう。そう言えば、我儘で子供っぽいところのあるその男は、おなじナダールが撮った、目がグリグリ大きくて、口も大きなくせに小柄なサラサーテの肖像にそっくりだ。

そんな風に、この人の文章からは、いつも音楽が聞こえる。それは、とても素敵なことだ。「離さない」はフォーレかもしれないし、「河童玉」の夢の中で近づいたり遠のいたりしているのはべルリオーズかもしれない。文中の《愛恋の病》などというふざけたフレーズには、「幻想交響曲」が意外に似合ったりするのだから、文学と音楽は、男と女みたいで面白い。こうした音のある文章に、私は久しぶりに出会ったような気がずる。

弘美さんの小説を読んでいて、ある絵をイメージする人もきっといるだろう。それは、音楽を想うのとおなじで、やはり素敵で幸福なことだと思う。ある少女は「草上の昼食」にス-ラを重ねて見るだろうし、実らない恋に草臥れた女には、おなじ文章の情景がキリコの夜景に見えるかもしれない。誰が描いた、どんな絵だっていいのだ。だいたい弘美さん自身にそんな意図がないのだから、それがとんでもなく唐突な絵だってちっとも構わない。もう老境に入ろうとしている私は「花野」という文章の、《わたし》と死んだ叔父がそら豆について話す場面で、アンドレア・デル・サルトというずっと昔の絵描きが錨いた《聖母子像》を思い浮かべたりしたものだ。けれど、そんなことだって久しくなかった。筒井康隆さんだったかな、奥泉光さんだったかな―と考えるのだが、うまく思い出せない。だから、川上弘美さんは、私にとって鮮やかで、キラキラして、とても特別に思われた。

思い切りよく言えば、私はある小説やその作者を《理解》しようなどとは、夢にも思っていない。その文章を読んでいるうちに、ある音楽が聞こえてきたり、一つのぼんやりした絵が見えてきたり、さまざまな人の顔が浮かんできたりさえすれば、それで満足だし、それが嬉しいのだ。だから、物語の結末なんかすぐに忘れてしまう。話の途中から自分で別のストーリーを拵えて、勝手気ままに楽しんだりさえする。それが不謹慎だというのなら、私はもうどんな本も読まない。

いろんな音楽や絵の夢を見せてくれるということは、考えてみれば、《物語》の元素みたいなものだ。嘘とか悪戯とか、瞞着とかジョークとか、ときには怖い死だとか、捨てたものでもない生の日々だとか-弘美さんの「神様」には、たくさんのそうした元素が見つけられる。それらがみんな、森の小人みたいに、元気に飛んだり跳ねたりしている。森には朝の木漏れ日が降り、不思議な茸が風に揺れている。小人たちを引き連れて、草の斜面を小走りにやってくる背の高い女は、誰だろう。

それにしても、あの人はどうやって気紛れな小人たちを手なずけたのだろう。小人たちよりずっと背が高いからだろうか。弘美さんは背が高い。もしかしたら、私より高い。「神様」の、あの妙に中途半端で、魅惑的な視点の高さは、弘美さんの身長のせいなのかもしれない。

だから動物たちも、異界の人も、死者たちも―この人には、ひょいと屈んで摘み上げられるのだろう。森の朝、川上弘美さんは、摘み上げたものたちを、木々の葉越しの光にかざして見る。この人の掌の上のものたちは、生まれたての赤ん坊のように、光の中で泳ぎ、光に向かって歌う。―「神様」は、光あふれる文学である。