Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品 All the Winners

- 受賞作品

- 受賞作品一覧

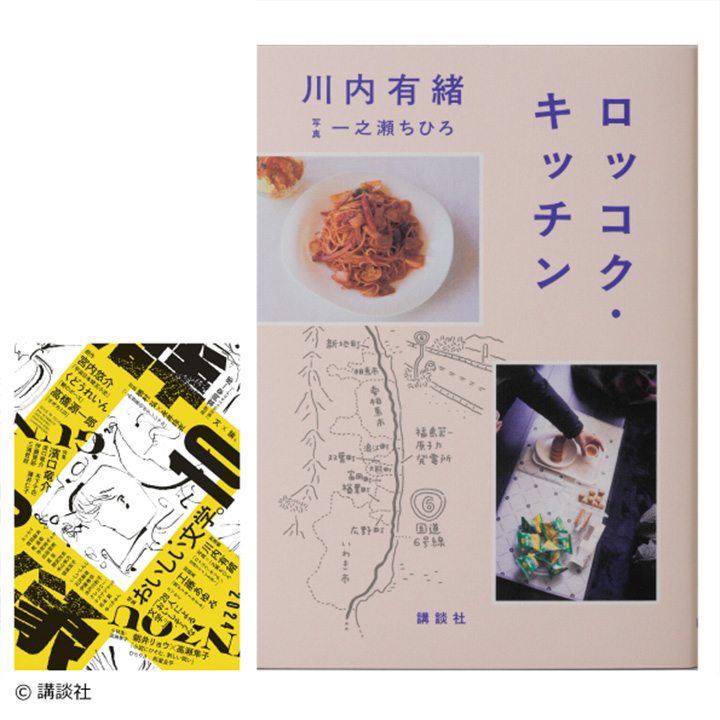

第35回 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品

川内有緒 著

『ロッコク・キッチン』

(「群像」2024年10月号~2025年8月号隔月連載 講談社刊)

| 選 考 | 最相葉月 |

|---|---|

| 賞の内容 | 正賞:賞状+スイス・ゼニス社製時計

副賞:100万円 |

| 授賞式 | 2025年11月27日(木) 於:日仏会館 |

受賞者プロフィール

© 齋藤陽道

川内有緒(かわうちありお)

ノンフィクション作家。1972年東京都生まれ。アメリカ、南米、フランス、日本を転々としながら12年間国際協力分野で働いた後に、フリーランスの物書きに。東京を拠点に評伝、旅行記、エッセイなどを執筆。『バウルを探して 地球の片隅に伝わる秘密の歌』で新田次郎文学賞、『空をゆく巨人』で開高健ノンフィクション賞、『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』でYahoo!ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞を受賞。ドキュメンタリー映画『目の見えない白鳥さん、アートを見にいく』『ロッコク・キッチン』共同監督。

受賞作品の内容

福島第一原発事故から13年が経過した福島県の浜通り。人の暮らしが戻りつつあるその地で暮らす人は、いまどんなキッチンで、何をつくり、誰とどんなものを食べてるんだろう?国道6号線・通称ロッコクを旅して探した、温かくておいしい記憶の数々。「食」を通じて暮らしや人生を描く新しい生活史。

※連載に大幅な改稿と加筆を施し、写真家・一之瀬ちひろ氏による写真も加えた単行本『ロッコク・キッチン』が講談社より2025年11月20日刊行。ドキュメンタリー映画『ロッコク・キッチン』は、2026年2月公開予定。

@ 平瀬拓

最相葉月(さいしょうはづき)

1963年東京生まれの神戸育ち。関西学院大学法学部卒業後、会社勤務を経てノンフィクションライターに。音楽、スポーツ、生命科学、災害、精神医療、宗教などをテーマに取材執筆。1997年『絶対音感』で小学館ノンフィクション大賞、2007年『星新一 一〇〇一話をつくった人』で講談社ノンフィクション賞、大佛次郎賞、08年日本SF大賞、日本推理作家協会賞、星雲賞、2024年『証し 日本のキリスト者』でキリスト教書店大賞。

受賞の言葉

美味しいスープを煮込んでいます / 受賞者 川内有緒

あつかましい。最相葉月さんの選評の言葉がその通りすぎて、大笑いした。確かに、私はあつかましいやつである。なにしろ福島県の浜通りに暮らすたくさんの人たちに手料理を食べさせてもらい、それを文章や写真、映像で記録し続けてきた。食べてきたのは、中華丼や餃子、お味噌汁という家庭料理のほか、チャイやクラムチャウダーもあった。

きっかけは、ふとしたことだった。ある日、原発事故による避難指示が解除されたばかりの地区を通った時、深い闇と静寂が支配する中、一軒の家から灯りがもれていた。なにひとつ根拠はないのだけれど、あの家の人はいまご飯を食べているのかもしれないと思った。スーパーもコンビニもない町で、いまなに食べているんだろう?

浜通りは、もともと海の幸も山の幸も豊かで、農業や酪農、漁業も盛んだった地域である。しかし、二〇一一年の震災直後から、地域は食の問題で大いに揺れ続けてきた。放射能汚染、農産物や海産物の出荷制限、風評被害、一次産業の衰退、そこにさらにALPS処理水の海洋放出の問題も加わった。さまざまな情報やニュース、異なる意見、感情や痛みが錯綜するなかで、私は知りたかった。いまそこに暮らす人は、何を食べ、どう生きているのか——。

そんな野次馬的発想の自分が恥ずかしい。でも、そのことがもはや頭から離れないんだからしかたない。それは、被災地だからとか、原発事故があった場所だからとか、そういう理由だけではなかった。ただその地に通い、誰かに会って、ゆっくりご飯を食べながら話がしてみたかった。

こうして出来上がりつつあるのが、書籍「ロッコク・キッチン」である。「つつある」というのは、この原稿を書いている今日も執筆中だからだ。1ヶ月前、受賞のお知らせのお電話をもらった時、私は連載してきた原稿の加筆修正の真最中だったのだが、もう全てを投げ出したくなり「回転寿司屋に行こう」と家族を誘っているところだった。だから、「受賞……」と言われても、「まだ本になってないんです!」と繰り返した。その原稿は、これからじっくり煮込もうとしているスープのようなものなんです、と言えばよかったのかも。果たして美味しいスープになるかどうか、実は今も緊張している。

10年余り福島に通いながら、この地を描くことの難しさを痛感してきた。問題や課題があまりにも多く、何かをとれば何かが足りないような気がしてくる。そこで暮らす人の中には、もちろん元々の住民もいるけれど、移住してきた人も多くて、さらには、「そもそも東日本大震災を覚えていない」という若い人や、外国から来た人たちもいる。さらにいえば、原発事故の被害者もいれば、事故を起こした会社の人たちもいる。だからこそ、あれもこれも書かねばという気持ちになるが、それをひとつずつ振り払い、とにかく偶然に出会えた人たちのご飯や言葉のひとつひとつを丁寧に記録していくことを指針にしてきた。様々な体験や価値観が行き交う地だからこそ、私にできることは、ただ、今日もその地で暮らしている人たちをそのまま肯定することだったように思う。

私は日本全国の人の誰もが一度は浜通りに来てくれることを願っている。長いこと私たち人類の歴史は、夜の闇を眩しい光で満たそうとするものだった。だからこそ、一度はすべての光が消えてしまったこの地に来てほしい。そして、考える。人生で大切にしたいことはなにか。これからの社会をどうしていきたいのか。そして、「ロッコク・キッチン」を読んだ後だったら、どんな人に会って、どんなご飯を食べたいのかも。

最後になってしまったが、最相葉月さんは私にとってはノンフィクション界の大先輩である。最初に読んだ本は『絶対音感』で、まだ自分が大学院生だった27年前になる。長年憧れを抱いてきた最相さんに選んで頂いたことは、この先の私の物書き人生を大いに勇気づけ続けてくれることは間違いない。心からありがとうございました。

選評

あつかましい / 選考委員 最相葉月

第35回Bukamuraドゥマゴ文学賞は、川内有緒さんの『ロッコク・キッチン 浜通りでメシを食う』に決定した。ただし、選考期限の二〇二五年七月末現在、本はまだない。文芸誌で連載が始まったとき、福島第一原発事故後を描くのにこんな方法があるのかと驚き、最終回まで見届けなければと思った。ただ、隔月掲載なので期限までに終わらないかもしれない。ほかの候補作も探すため書店を歩き回り、文芸誌や近頃流行りのZINE、投稿サイトなどさまざまな文章に目を通して候補作を絞り込みつつあった。

そして迎えた七月。文芸誌を開くと、なんと連載が最終回とある。よかった、間に合った。単行本化にあたっては加筆修正が行われるだろうが、それをふまえてもなお本作は「先進性と独創性のある、新しい文学の可能性」を問う本賞の精神に叶うと考える。

「ロッコク」とは、東京・日本橋を起点とし、千葉、茨城、福島を経て宮城県仙台へ至る国道6号線を指す。東日本大震災と福島第一原発事故後、富岡町から双葉町間で通行が制限され、車の全線通行が可能になったのは二〇一四年、自転車や徒歩での通行が可能になったのは二〇二二年のこと。『ロッコク・キッチン』は突然故郷を奪われ、長い避難生活の末に戻った人やこの地に新しく移住した人々の声から成るノンフィクションで、副題に「浜通りでメシを食う」とあるように、食問題に揺れたこの地で抱いた、「みんな、なに食べて、どう生きてるんだろ?」という疑問が出発点である。

普通に取材するのではない。まずロッコク沿いに暮らす人々から食にまつわるエッセイを募り、エッセイ集を編む。その書き手らを訪ねて話を聞き、手料理を食べ、写真を撮り、映画を作るという、総勢五名のスタッフによるプロジェクトだ。川内さんはその企画者・編者・共同監督であり、本作の著者である。本作はいわばプロジェクト全体を貫く太い幹であり、食卓という暮らしのど真ん中に直球を投げ込むジャーナリスティックな視点をもちながら、さまざまな文学作品や映画、アートの記憶を重ね、これを時代や国境、果ては地球という惑星を越えた普遍的な物語に昇華させようという強い意志を宿している。

四十年ぶりに双葉町に戻ったウメコさんが作る祖母直伝の「いのはなごはん」。浪江町で働く、インド出身スワスティカさんの「チャイ」。ニュータウン化が進む地区で古い家を守る渡辺さんの「具だくさんの味噌汁」。中国出身の大竹さんが二羽の鶏でじっくり出汁をとった「中華丼」、昼間は原発作業員、夜は本屋を営む武内さんと食べる「クラムチャウダー」。人々の声に耳を傾けるうちに、放射能とセットで語られてきた土地が息を吹き返していく。愛する人との別れや戦争の傷跡、心の病、避難生活の困難などそれぞれの闇が垣間見えるが、食卓を囲めば光が射し込む。

普通、取材先で食事をいただくのは遠慮するものだが、川内さんはスタッフ共々ごちそうになる。そういう企画とはいえ、少々あつかましい。だが、ふるまい与える側に立ったからこそ、ずっと閉じ込めていた言葉が人々の口からほとばしり出たのではないか。食は、これまでさんざん「弱者」と呼ばれてきた人々と取材者の立場を逆転させたのかもしれない。

草の根の伝承館を営む中筋純さん曰く、「震災を機に短歌や詩を作り始めた人も多いよ」。本作にはそんな短歌や詩がところどころ引用されており、読むうちに、個の語りが文化や共同体の感性を守り、継承する機能をもち始めていることに気づかされる。

これまでノンフィクションの仕事をしてきて、土着とは普遍の対極にあるのではなく、媒介者の力で普遍性をもちうると感じてきた。川内さんが聞き取った孤独な語りも、積み重ねてみれば深い場所でみんな手を繋いでいる。「アローン・トゥゲザー(alone together)」、孤独だけど、孤立してはいない。川内有緒版の新しい「ロッコク地図」を頼りに、私も旅に出たくなった。