Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品 All the Winners

- 受賞作品

- 受賞作品一覧

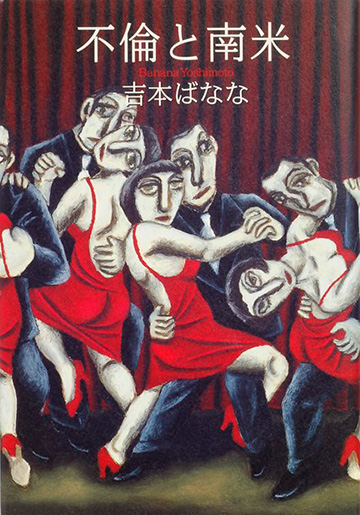

第10回 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品

吉本ばなな 著

『不倫と南米』

(2000年3月 幻冬舎刊)

| 選 考 | 安野光雅 |

|---|

受賞者プロフィール

吉本ばなな(よしもとばなな)

1964年東京都生まれ。日本大学芸術学部文芸学科卒業。 1987年『キッチン』で第6回海燕新人文学賞受賞。主な著書に『TUGUMI』『アムリタ』『マリカの永い夜/バリ夢日記』『SLY』『ハードボイルド/ハードラック』などがある。

選評

「賽の河原にて」/ 選考委員 安野光雅

3年ばかり前、パリで日本の本を主にしたブックフェアがあり、数人の人が招かれて行ったことがある。あのとき「吉本ばななさんも行きます」…「この人の本は若者に人気があり、フランスばかりでなく英語圏でもよく読まれているから…」という話だった。

わたしは、読者ではなかった。若者に入気があると言われると、わたしの世代には似合わないのだろうと思って敬遠していた。

この度、ドゥ マゴ文学賞の本を選ぶことになったとき、たまたま文藝春秋の「本の話」で鼎談書評を1年続けることになり、読まなかったかもしれぬ本を読む機会ができたので、と、軽く考えて応じた (きらいがある)。

このようなときは、まず自分のことは棚にあげなければならない。いうなれば、賞を貰う人の栄誉はどうでもいい、それよりも、それを選んだ自分の名誉のほうが問題である。友達の書いたものから選べば、賞に値する作品を見つけるのは楽だが、「桃李の下、冠を正さず」ということもある。鶴見俊輔は「知人友人のものは書評もしない」というほど自分を律していた。あのように生きねばならぬ。となると大変なのである。

締め切りが近づくに及んで「これは心中の相手を探しているようなものだ」と気がついた。優れた作品と考えられるものを探しているのではない。「あばたもえくぼ」に見えたのでいいから、理性を失って「惚れた」のでなかったら、死んでも死にきれないではないか。こんなことなら引き受けるのではなかったと後悔しはじめていた。

わたしは賽の河原に石を積むように本を積んだ。

そうして、吉本ばななさんの本に出会った。心中の相手と言うと怒られるだろうから、黙るが、これはわたしの探していた文章だった。

これを「若者に人気がある」という言い方にすると、迎合的な、という意味が生まれて適当ではない。もともと、文学に上下はなく年齢など、特定の読者を対象にするものではないと考えたほうがいい。

「推理小説の場合は手口を新しくしなければならない。恋愛だって『マディソン郡の橋』が新手だといって評判になった。(それはそうだが) なにしろ、奇抜で、新機軸で新しい感覚のものでなければなるまい。」などと考えるのは思い過ごしである。樋口一葉など、今でも驚くべき新鮮さを保っている。

その意味で、吉本さんの「作品」は、奇をてらわず、ごく普通で古典的でさえある。この普通ということは、月並みということではない。ビートルズでもあの武満徹でも、はじめは驚いたかも知れぬが、やがてそれが普通の作品になった。(では、この本全体の造りも普通かというと、だれの目にも非凡である。これには意見もあるが、ここではふれない)

この本の作品は、指ではじいただけで、玉が傾斜地を見つけて転ぶように、文章は必然の道をたどりはじめる。この作者の (たぐいまれな、天稟というほかない) 感性が、その玉の命運を、すこしも力まずに記すのである。

どの話も、(書名に反して) いぶし銀のように輝きを隠しているが、なかでも「プラタナス」などは渋い。年が二まわりばかり離れている人といっしょになって、格別の波乱もなく、けだるい日々を過ごしている。

「夫は若い女好きのエロじじいには違いなかったが、それでも歳が上のせいか、どこか静かなところがあった」と書き、その後に続く言葉は、一見凡庸に見えてそうではない。(幼児がドキッとするようなことを言うことがあるが、あのような) けがれのない感性の言葉が続くのだ。「彼の服からはいつでも、懐かしい匂いがした。」

そんなとき匂いのことを持ち出すなんて、憎い、わたしにも、その匂いがわかって、せつなくなるような共感がある。イタリアで村の祭りに出会ったとき、何人ものおじいちゃんがマリアの輿について行ったが、あの行進はタンスの匂いの行進だった。みんな改まって、よそ行きをとりだして着ているのだった。

「プラタナス」では「私が大好きだったおじいちゃんの家の、タンスの中の匂いだった。」そして、「私の細胞にしみ込んだこの乾いた匂いは永遠だと思った」という。この引用では、「永遠」という言葉が唐突に聞こえもしようが、前後の関係がいろいろとあって、なぜその匂いが永遠なのか、読んでいると痛いほど伝わってくる。つまり、玉は静かに必然の道をたどっているのである。

わたしも、その玉を追いながら、いつのまにか吉本さんの感性に酔っていた。

わたしは、付箋をはりながら本を読む癖がある。前述の感性に触れる部分に付箋をはっていたら、本が付箋で一杯になった。

賽の河原から生還できたことを吉本さんに感謝している。