秋を飛び越えて冬のような寒さが続く今年のパリだが、この季節が文学好きにとって心躍る「Rentrée littéraire文学の新学期」であることには変わりがない。この「新学期」に向けて、毎年フランスでは夏のバカンスが始まる7月頃から雑誌などで新刊特集が組まれ、8月末になると書店には新刊が平積みされる。

そんな中、今年140周年を迎えたサン=ジェルマン=デ=プレの老舗カフェ「ドゥマゴ」にて、第91回ドゥマゴ文学賞授賞式が行われた。正午前にぞくぞくと集まってきたエディターや文芸評論家などの招待客、そして取材陣が見守る中、選考委員がひとり、またひとりと到着しては朗らかに挨拶を交わす。自ら著作業に関わる選考委員9人のメンバーが揃ったところで、長テーブルでは受賞作を決定するための議論がおもむろに始まった。

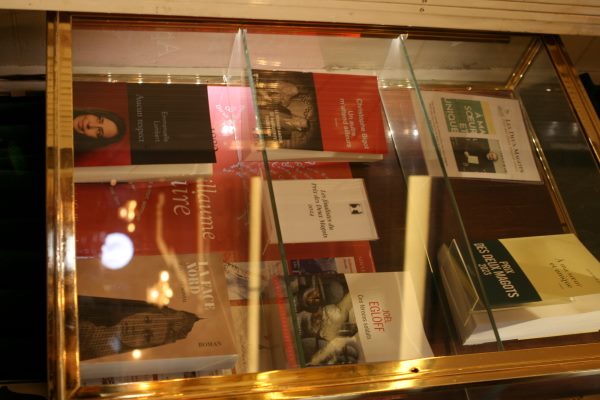

今年最終候補に残ったのは4作。1980年に女性として初めてアカデミー・フランスセーズ会員となった作家マルグリット・ユルスナールの最後の愛をテーマにした、クリストフ・ビゴの『Un autre m’attend ailleurs(もうひとりが、他の地で私を待っている)』(La Martinière社)。自らの父親の体験を元に、第二次世界大戦中にフランス人でありながらドイツ軍について戦わざるを得なかった兵士について描いた、ジョエル・エグロフの『Ces féroces soldats(恐ろしい兵士達)』(Buchet-Chastel社)。「ヌーヴォー・ロマン」を代表する作家であり、映画監督でもあったアラン・ロブ=グリエとの出会いを中心に、著者自身が1990年代末のパリで味わった体験を元にした、エマニュエル・ランベールの『Aucun respect(敬意なし)』(Stock社)。そして、ある映画をきっかけに始まる恋愛を描く、ジャン=ピエール・モンタルの『La Face Nord(北面)』(Séguier社)。

今年最終候補に残ったのは4作。1980年に女性として初めてアカデミー・フランスセーズ会員となった作家マルグリット・ユルスナールの最後の愛をテーマにした、クリストフ・ビゴの『Un autre m’attend ailleurs(もうひとりが、他の地で私を待っている)』(La Martinière社)。自らの父親の体験を元に、第二次世界大戦中にフランス人でありながらドイツ軍について戦わざるを得なかった兵士について描いた、ジョエル・エグロフの『Ces féroces soldats(恐ろしい兵士達)』(Buchet-Chastel社)。「ヌーヴォー・ロマン」を代表する作家であり、映画監督でもあったアラン・ロブ=グリエとの出会いを中心に、著者自身が1990年代末のパリで味わった体験を元にした、エマニュエル・ランベールの『Aucun respect(敬意なし)』(Stock社)。そして、ある映画をきっかけに始まる恋愛を描く、ジャン=ピエール・モンタルの『La Face Nord(北面)』(Séguier社)。

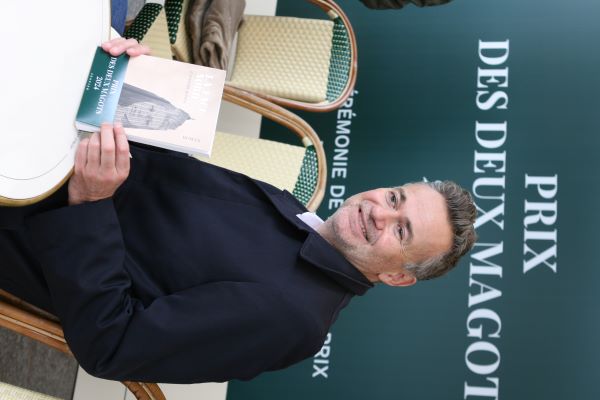

正午過ぎに投票が行われ、ドゥマゴ文学賞選考委員長のエティエンヌ・ド・モントティ氏が立ち上がり受賞作の発表へ。4票を得た『Ces féroces soldats』を1票差で抑え、『La Face Nord』が受賞の運びとなった。

同作で重要になっているのが、レオ・マッケリー監督のアメリカ映画『邂逅』(1939年)、同作品を同監督がリメイクした『めぐり遭い』(1957年)。カルチエ・ラタンを舞台に、この映画について語り合うことから始まるふたりのラブストーリーの主人公は、72歳の女性と48歳の男性だ。年齢差を越えた恋愛は可能かどうかというテーマが、現代のパリと1970年代のウィーンを舞台に軽妙なタッチで綴られている。ちなみに、この小説の題になっている『La Face Nord(北面)』というのは、登山をする際に北面は攻略が難しいことから来ており、ものごとが困難である様子を表す言い回し。奇しくも、今年の文学賞のもう1冊の候補作である『Un autre m’attend ailleurs』でも、70代半ばだったユルスナールと、その46歳年下でホモセクシュアルの写真家との関係をモチーフにした作品で、やはり高齢女性と年下のパートナーの関係を扱ったもの。これは選考委員達によると「全くの偶然」だそうだが、過去1年間に数多く出版された本の中から同じテーマの作品が候補作に選ばれ、最終的に『北面』が今年のドゥマゴ文学賞として選ばれた事実は興味深い。

同作で重要になっているのが、レオ・マッケリー監督のアメリカ映画『邂逅』(1939年)、同作品を同監督がリメイクした『めぐり遭い』(1957年)。カルチエ・ラタンを舞台に、この映画について語り合うことから始まるふたりのラブストーリーの主人公は、72歳の女性と48歳の男性だ。年齢差を越えた恋愛は可能かどうかというテーマが、現代のパリと1970年代のウィーンを舞台に軽妙なタッチで綴られている。ちなみに、この小説の題になっている『La Face Nord(北面)』というのは、登山をする際に北面は攻略が難しいことから来ており、ものごとが困難である様子を表す言い回し。奇しくも、今年の文学賞のもう1冊の候補作である『Un autre m’attend ailleurs』でも、70代半ばだったユルスナールと、その46歳年下でホモセクシュアルの写真家との関係をモチーフにした作品で、やはり高齢女性と年下のパートナーの関係を扱ったもの。これは選考委員達によると「全くの偶然」だそうだが、過去1年間に数多く出版された本の中から同じテーマの作品が候補作に選ばれ、最終的に『北面』が今年のドゥマゴ文学賞として選ばれた事実は興味深い。

モントティ氏によると、「そろってエレガント」な今年の候補作は、広く大衆に知られるものではないが、それが故にセレクトされたという側面もありそうだ。「私たちドゥマゴ文学賞の選考委員は、すでに有名な作家の作品ではなく、新人作家や、無名ながらも高く評価されるべき作家に注目しているのです」と同氏。1933年、当時すでに権威として文学界に君臨していたゴンクール賞に対抗して誕生したこの賞には、新しい才能を発掘するという使命があり、その伝統は現在でも引き継がれている。

発表後まもなく、人々の熱気に包まれる会場に受賞者のモンタル氏が颯爽と現れた。その顔からは喜びがにじみ出ている。「地方出身である私にとって、パリの歴史ある文学カフェであるドゥマゴから、このように賞をいただけたことには特別な思いがあります。過去の受賞者には、(その処女作『はまむぎ』がドゥマゴ文学賞創設のひとつのきっかけになった)レイモン・クノーや、(1950年に『道草ヨーロッパ』で受賞した)アントワーヌ・ブロンダンがいることもあり、今回の受賞はとても光栄です」と素直な感想を語ってくれた。小説の重要なモチーフになっている映画については、「個人的に大好きで、思い入れがあります。皆がよく知っているようで実はそんなこともない作品」なのだと教えてくれた。小説家、そしてエディターとして活躍する同氏は根っからのシネフィルでもあり、前作にも、アラン・カヴァリエ監督の映画が登場している。

発表後まもなく、人々の熱気に包まれる会場に受賞者のモンタル氏が颯爽と現れた。その顔からは喜びがにじみ出ている。「地方出身である私にとって、パリの歴史ある文学カフェであるドゥマゴから、このように賞をいただけたことには特別な思いがあります。過去の受賞者には、(その処女作『はまむぎ』がドゥマゴ文学賞創設のひとつのきっかけになった)レイモン・クノーや、(1950年に『道草ヨーロッパ』で受賞した)アントワーヌ・ブロンダンがいることもあり、今回の受賞はとても光栄です」と素直な感想を語ってくれた。小説の重要なモチーフになっている映画については、「個人的に大好きで、思い入れがあります。皆がよく知っているようで実はそんなこともない作品」なのだと教えてくれた。小説家、そしてエディターとして活躍する同氏は根っからのシネフィルでもあり、前作にも、アラン・カヴァリエ監督の映画が登場している。

ちなみに、伝統的に「1月最終火曜日」に行われてきたセレモニーだが、去年は「9月最終月曜日」に、そして、今年は新刊ラッシュが少し落ち着く「10月初めの月曜日」に開催された。「今年は去年の経験を振り返り、時期を少し後にずらしました。その結果がとても良かったので、今後しばらくはこの日程を守って続けていくことにします」と、ドゥマゴ最高経営責任者のジャック・ヴェルニョー氏。選考委員のひとりであるポーリーヌ・ドレフュス氏も「新作を読み込みセレクトする上で、とても良いタイミング」と請け合った。

閉会前に、今年初めて選考委員としてドゥマゴ文学賞に参加したジェシカ・ネルソン氏に選考過程について話を聞くと、「それぞれ支持する作品が異なる中、お互いの意見を尊重しあいながら、常に温かい雰囲気の中でセレクションは進みました。さまざまな娯楽がある現代において、今でもこうやって本を書き、読む人々がいることを実感できるのは喜びです。選考委員の一員になり、文学について語り合うことが出来る仲間に出会えたのも幸せ」と情熱的に語ってくれた。

このような文学賞をたゆまず継続していくことにより、フランス文学、ひいては文化を支えているのが、「ドゥマゴ」がパリの風物詩として輝き続ける所以であろう。

写真・文:アトランさやか(文筆家・翻訳家)