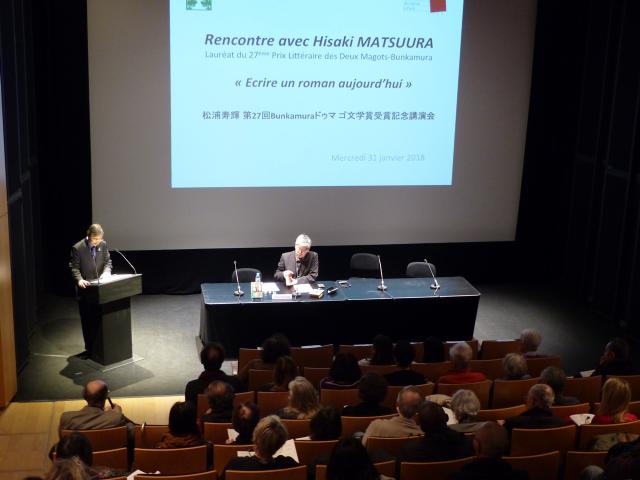

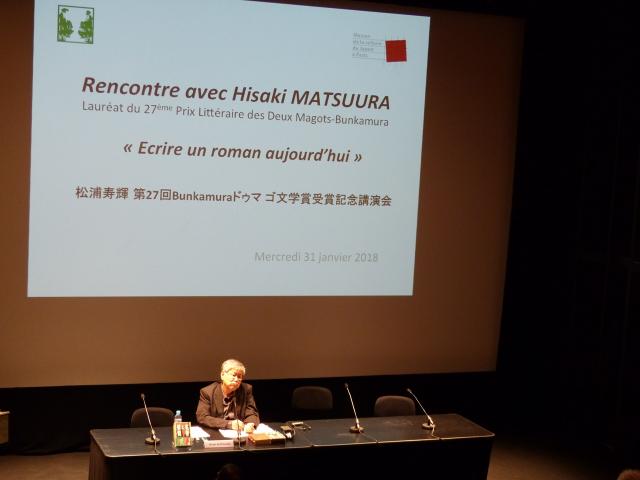

1月31日、フランスのパリ日本文化会館にて、第27回Bunkamuraドゥマゴ文 学賞受賞者の松浦寿輝氏が講演会を開催しました。

学賞受賞者の松浦寿輝氏が講演会を開催しました。

テーマは「いま、小説を書くとは何か」。

松浦氏はまず、今回の受賞作『名誉と恍惚』の舞台となった、1937年から1939年にかけての上海について説明するところから語りはじめました。上海という街は「魔都」とも呼ばれ、当時あらゆる国の政治から切り離された真空状態の地域でした。表面上は平和でありながら水面下で緊張が続いていた租界という異次元空間を舞台に描きたかった、と本作にこめた抱負を語りました。また、旧著『明治の表象空間』を執筆した際に生じた国家と近代という問題について改めて考えを深めるためにも本作を書いた、とのこと。

『名誉と恍惚』は1930年代の物語ですが、執筆中からイギリスのEU離脱やトランプ大統領の誕生など世界情勢が変化し、図らずも現代に通じるテーマをもつ作品になったと語る松浦氏。国境の壁を越えて経済が発展していく中、多くの情報が平準化されていくのに対して、特異性(シンギュラリティ)の次元を提起していくことこそが文学の使命であり、ナショナルなものを批判する役割が文学にはあると語りました。

そして、小説を書くという行為には「思考実験」の意味があり、今の時代に小説を書くのは、フィクションの世界を通じて、現実社会を考え直すきっかけになるものとして書いている、とのこと。文学は言語のシステムに縛られ制約されており、一言語に固有の特異性のうちに沈潜しそれに表現を与えていくことで出来上がっています。その特異性の水準を突きつめていくことによって、普遍的な人間性が表現できるのではないか。グローバル化していく現代の中で、日本語でしか表現できないことを書き続けたい、と締めくくりました。

約80名の観客は熱心に聴講し、講演終了後の質疑応答では多くの質問が寄せられました。終演後も松浦氏のもとに質問をする方が集まり、好評のうちに幕を閉じました。