2025.07.18 UP

文化と暮らしと渋アート。―《忠犬ハチ公像》と戦争と渋谷名物『ハチ公ソース』の話―(後編)

JR渋谷駅の改札を出てすぐのところにある、日本で一番有名なパブリックアートといえば《忠犬ハチ公像》。老若男女、渋谷を訪れたことがある人なら一度は目にしたことがあり、待ち合わせの思い出がある方も多いのではないでしょうか。

まさに渋谷のシンボルとも言える《忠犬ハチ公像》ですが、現在目にすることができるあの像が実は2代目であることは、あまり知られていないかもしれません。では、初代はどこに行き、どんな経緯で2代目が誕生したのか。そして初代ハチ公像をモデルにしたラベルの渋谷名物『ハチ公ソース』には、どんな歴史があるのか。

今回の『文化と暮らしと渋アート。』では、初代ハチ公像をつくった彫刻家・安藤照と秋田犬のハチ、そして『ハチ公ソース』の時代のクロスポイントを、前後編の2回にわたってご紹介します。

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

●渋谷と戦争

1938年、日中戦争が長期化する中、ソースの原料である香辛料の輸入制限や食塩、酢酸、カラメルなどの原料の購入が次々と規制され、材料の入手が難しくなっていきました。そこで小川氏をはじめとする東京の中小のソース製造業者たちは、以前から品質向上のための材料の共同購入を目的として組織していた『城南ソース薬味製造組合』を強化して『東京ソース工業組合』を創立。単独では難しい砂糖や食塩の入手も、取りまとめて大きなロットで発注することで少しでも材料を入手しやすくなるようにとの狙いからでした。

しかし第二次世界大戦に突入し戦況がますます悪化してくると、ついに1944年には原料である砂糖の配給が停止。やむを得ず『無糖ソース』という砂糖を使わないソースの製造を余儀なくされたそうです。

同じ頃、民間の金属回収運動がはじまり、JR渋谷駅前に建てられた安藤の《忠犬ハチ公像》もその対象となりました。この話を聞きつけた日本犬研究家の斎藤弘吉が鉄道省に嘆願してなんとか供出はまぬがれたものの、目立つ場所に置いておくこともできず、戦争が終わるまでどこかで保管することになりました。ハチ公像が撤去される日には多くの人が集まってその様子を見守ったそうです。

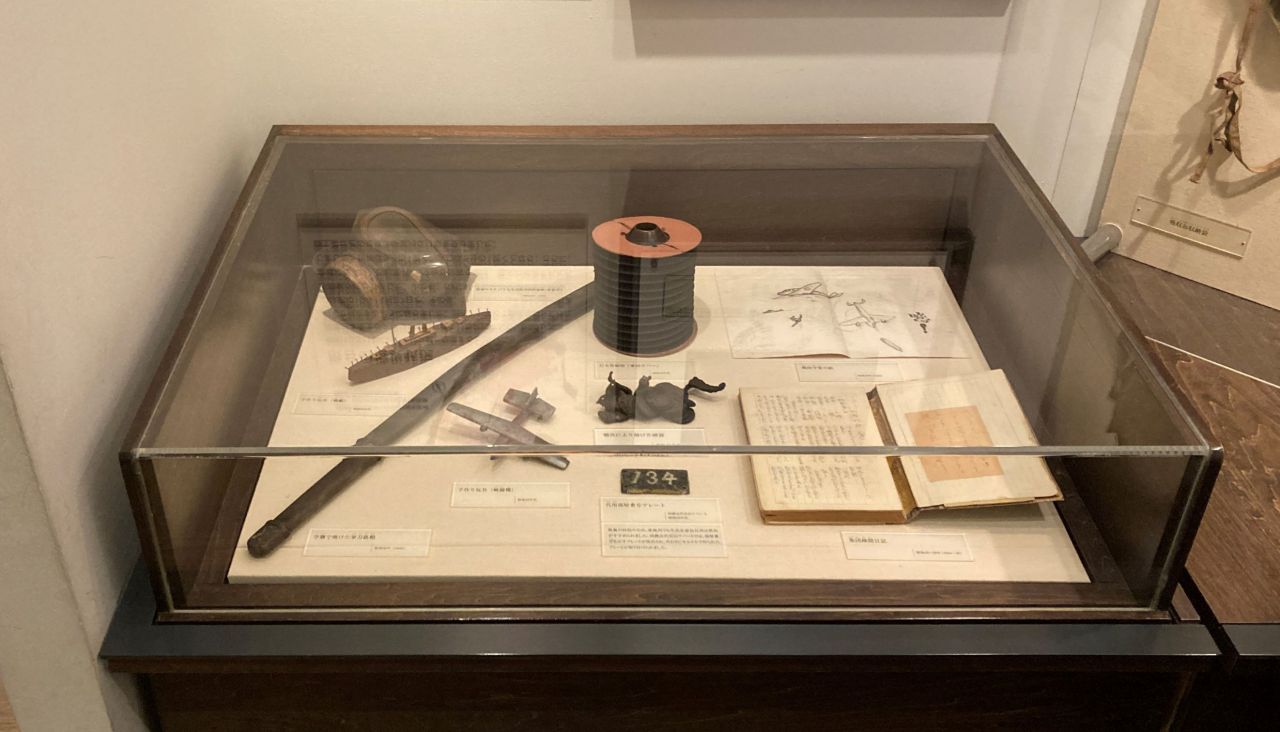

白根記念渋谷区立郷土博物館・文学館の常設展では、戦時中の渋谷のようすがわかる展示も行われており、ハチ公像が撤去される日の写真も展示されています。

1944年、安藤たち塊人社のメンバーは『軍需造形』という兵器の部品製作を行う組織を立ち上げました。金属回収運動が進み、肖像彫刻や銅像が次々と街から消えていく中で、自分が求める彫刻を研究するという塊人社のスタンスを貫くにはあまりにも不利な状況であり、戦時下における自分たち彫刻家の存在意義を示す必要があったのです。

そして、1945年。ついに空襲が東京の街を襲います。3月10日の東京大空襲では東京の城東エリアが、4月と5月の山の手空襲では城北・城南・城西エリアが爆撃の対象となり、渋谷は5月25日に特に大きな空襲を受けました。その空襲で安藤の自宅やアトリエも爆撃を受け、娘や叔母、女中らを伴って防空壕に逃げ込んだ安藤は、防空壕の中で焼死。安藤の作品の多くもまた戦火に焼き尽くされてしまったのです。

白根記念渋谷区立郷土博物館・文学館の常設展。戦時下で使用された生活用品やおもちゃの展示もあり、当時の人々の暮らしが伺えます。

第二次世界大戦で日本列島は度重なる空襲に遭い、安藤のようにたくさんの人々が命を落としました。その中で、渋谷区が空襲にあったのは1944~45年の間に12回。渋谷区の7割以上が被害に遭いました。

●終戦と復興と二代目《忠犬ハチ公像》

たくさんの命と共にたくさんの芸術作品も奪っていった第二次世界大戦が終わった混乱の中、渋谷はすぐに活気を取り戻していきました。駅前にヤミ市のバラックが立ち並び、円山町の花街も終戦直後から営業を再開。焼夷弾を浴びた東横百貨店も、売場だったところに映画と劇場の臨時施設をつくって人々を楽しませ、復興の起点となったのでした。

空襲の中にあっても、なんとか工場の焼失をまぬがれ戦禍を乗り越えた小川商店は、終戦直後の1946年、社名を小川食品工業所に改め、終戦直前に商標を登録した「ハチ公」のマークを使った『ハチ公ソース』の販売を始めました。とはいえ、まだ食料は乏しく、すべてが配給であった時代。渋谷の住民たちも焼け跡にバラックと畑をつくり、かぼちゃなどを育てて飢えをしのいでいるような状況でした。ソース製造業も当然そのあおりを受け、組合で力を合わせても原材料を手に入れることにはとても苦心していました。そんな中でも、ソースの材料として砂糖が手に入ることがあった小川商店の社長夫人は、時折それを少し包んで近所の子どもたちに配っていたそう。苦しい中でも助け合って生きる渋谷の人々の姿が目に浮かぶエピソードです。

白根記念渋谷区立郷土博物館・文学館の常設展。戦後の復興のようすを伝える展示では、渋谷の街とそこに暮らした人々の活気が感じられます。

復興の兆しの中で、取り外した《忠犬ハチ公像》を元に戻そうという動きも起こりました。しかし調査を進めると、なんと保管してあるはずの《忠犬ハチ公像》は戦争末期に鋳つぶされてしまったことが判明。それならば、と安藤照の息子で同じく彫刻家であった安藤士(たけし)がハチ公像を再建することになりましたが、今度は銅像をつくるための銅が足りませんでした。

そんな中、士は焼き尽くされた自宅のがれきの中に、父・照の作品《大空に》が埋まっていたことを思い出したそうです。全長2mほどもあるこの銅像は空襲で両腕が失われてしまっており、士はこれを2代目の《忠犬ハチ公像》に使うことに決め、自ら鋳造所に運んでハチ公像の材料にしました。こうして、終戦からわずか3年後の1948年、《忠犬ハチ公像》は2代目として生まれ変わり、渋谷のシンボルとして再び愛されるようになりました。

安藤士が制作した現在の《忠犬ハチ公像》。前足部分は元々は頭や胴と同じようにデコボコのタッチだったそうですが、多くの人が触れてきたためにデコボコがなくなり光沢が出ています。渋谷を訪れる人々が《忠犬ハチ公像》に親しみを持っていることがよくわかります。(画像提供:一般財団法人渋谷区観光協会)

●創業94年・守り続ける渋谷名物『ハチ公ソース』

その後のハチ公像については、皆さんもよくご存じのとおり。多くの人が行き交うJR渋谷駅ハチ公改札を見守るように立っていて、生きていた時のように人々の目を和ませ、愛され続けています。

そして、1946年に生まれたハチ公ソースも次の世代、さらにその次の世代へと受け継がれていきます。創業当初から販売していた大和富貴ソースよりハチ公ソースが主力商品になったこともあって、1966年に社名を現在の「ハチ公ソース株式会社」に変更。周辺の住宅事情の変化もあってやむなく自社での製造をやめた現在も、製造を委託する工場と力を合わせ、創業から90年以上経った今も当時の味を守っています。

◆ハチ公ソース<ウスターソース、中濃ソース、フルーツソース>

10種類以上のスパイスと生野菜や果実をふんだんに使用し、職人が天候や原材料の状態を見ながら微調整を重ね、手作業で丁寧につくっている味わい深いソースです。スパイシーで風味豊かなウスターソースは、かけるだけでなく隠し味にもおすすめ。中濃ソースは揚げ物と相性抜群で、渋谷界隈の飲食店で大好評の逸品です。フルーツソースは、凝縮されたフルーツの程よい甘さと深い味わいのとろみのあるソースで、ハチ公ソース発売以来の看板商品です。

ハチ公ソース 業務用ペットソース 価格:1本あたり税込1,058円(本体価格980円) 内容量:1.8L

(画像左から、ウスターソース、中濃ソース、フルーツソース)

昔ながらの業務用サイズ。1989年に家庭用ソースが発売されるまでは、各家庭でもこのサイズを買って瓶などに移し替えて使っていたそう。

ハチ公ソースはソースそのものの製造だけでなく、瓶へのソースの充填やラベル貼りなどの仕上げ作業まで、すべて手作業なのだそう。彫刻家の「手」を感じることができる展覧会を鑑賞した後は、1点1点じっくり人の手をかけてつくられたこだわりのハチ公ソースを楽しんでみてはいかがでしょうか。

ハチ公ソース ご家庭用瓶ソース 価格:1本あたり税込540円(本体価格500円) 内容量:300ml

(画像左から、ウスターソース、中濃ソース、フルーツソース)

食卓に出しやすい便利な家庭用サイズ。ハチ公ソース公式通販サイトで販売している3本セット(税込1,650円)が入っているハチ公のマークが入ったギフトボックスも昔からずっと変わらないデザインで、なんとこちらも手作業で作られているそうです。機械でつくると出ない味がここにも感じられます。

【販売店舗】 ※リンクはすべて外部サイトに遷移します

\渋谷で買える!/

小西酒店

松濤美術館から徒歩15分。東海大学通り商店街にある昔ながらの酒屋さんです。まち歩きを楽しみつつ、ハチ公ソースをゲットしてみては。(定休日があります。詳細は直接店舗へお問い合わせください)

東京都渋谷区富ヶ谷2-25-6 TEL: 03-3467-6191

その他の販売店舗はこちら

北野エース 渋谷 東急フードショー店

Gourmand Market KINOKUNIYA

津の国屋酒店 東京都渋谷区富ヶ谷2-20-14 キャッスルT1F

THE SHIBUYA SOUVENIR STORE

ハチふる SHIBUYA meets AKITA

\ネットでも買える!/

ハチ公ソース(株)通販サイト

* * * * * *

ハチ公ソース(株)で扱っているソースは、3種類のハチ公ソースのみ。小売店や飲食店への卸販売も渋谷やその周辺に限定しており、一貫して渋谷の街に根差したブランドを守り続けています。そんなハチ公ソース(株)ですが、「渋谷のハチ公ソース」としてもっと多くの人に知ってもらいたい、と2006年以降は様々なコラボ商品の企画開発も行っています。

\渋谷限定/

◆ハチ公ソーススナック “ハチポン”

ハチ公ソーススナック ”ハチポン” 価格:税込151円(本体価格140円) 内容量:16g(16~17粒程度)

6月に発売されたばかりの新商品。忠犬ハチ公のふるさと・秋田県の「あきたこまち」の発芽玄米を使用したノンフライでヘルシーなポン菓子です。フワッと軽くてサクサクの食感と中濃ソースのやさしい味は、子どもからお年寄りまで楽しめます。売上の一部は、秋田犬の保存と保護を目的とした『ONE FOR AKITAプロジェクト』に寄付されます。渋アートスタッフもイチオシの、渋谷でしか買えないハチポンをぜひご賞味ください!

\渋谷で買える/ ※外部サイトに遷移します

Gourmand Market KINOKUNIYA

THE SHIBUYA SOUVENIR STORE

ハチふる SHIBUYA meets AKITA

『ONE FOR AKITAプロジェクト』 ※外部サイトに遷移します

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

●今回ご紹介した展覧会

渋谷区立松濤美術館

『黙然たる反骨 安藤照 ―没後・戦後80年 忠犬ハチ公像をつくった彫刻家―』

2025年8月17日(日)まで

戦争で理不尽に命と作品を奪われることがなければ、後世に語り継がれ、もっと多くの人が知ることになったはずの安藤照。松濤美術館『黙然たる反骨 安藤照』は、支援者や関係者が大切に保管してきた作品を日本各地から集めて一堂に展示する、東京では初めての回顧展です。終戦80年の今だからこそ、時代と黙然と向き合った安藤の作品を通して、安藤やハチが生きた時代の渋谷、そして今に続く渋谷の知られざる歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

●あわせてまなぶ

白根記念渋谷区立郷土博物館・文学館

企画展『戦時中の人々の暮らしと子ども』 ※外部サイトに遷移します

白根記念渋谷区立郷土博物館・文学館では、渋谷の歴史や地理をより深く学ぶことができる資料を多数展示しています。

10月19日(日)まで開催中の企画展『戦時中の人々の暮らしと子ども』では、終戦80年を迎える今年、戦時下の様々な規制や困難の中生きた人々の暮らしを紹介するとともに、その中で子どもたちがどう日々を過ごしたかなど、当時の子どもの日記を始めとする実際の資料を使って紹介します。また、トピックとして「ハチ公関係資料と戦争」としてハチ公関係の資料も一部展示します。

また常設展では、ご紹介した戦時中の渋谷以外にも、旧石器時代から中世、江戸時代、そして近代から現代までの渋谷の歴史を知ることができます。鑑賞体験をさらに深めに、足をはこんでみてはいかがでしょうか。

会期:2025年7月15日(火)~10月19日(日)

入場料:一般:100円(80円)/ 小中学生:50円(40円)

※()内は10名以上の団体料金

※60歳以上の人、障がいのある人と付き添いの人は無料

※アクセス、休館日などくわしくは公式ホームページをご確認ください。

●取材協力:ハチ公ソース株式会社、白根記念渋谷区立郷土博物館・文学館、一般財団法人渋谷区観光協会

<参考>

新修渋谷区史 下巻, 東京都渋谷区, 1966.

東京都ソース工業協同組合編纂委員会 編. 東京ソースのあゆみ, 東京都ソース工業協同組合, 1995.3.

ハチ公 : 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館 : 特別展, 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館, 2013.10.

一ノ瀬正樹, 正木春彦 編. 東大ハチ公物語 : 上野博士とハチ、そして人と犬のつながり, 東京大学出版会, 2015.3.

渋谷区立松濤美術館 編集. 黙然たる反骨 安藤照―没後・戦後80年 忠犬ハチ公像をつくった彫刻家―, 渋谷区立松濤美術館, 2025.

渋谷文化プロジェクト|KEY PERSON 「忠犬ハチ公銅像」彫刻家・安藤士さん https://www.shibuyabunka.com/keyperson/?id=123

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

渋アート関連情報

\渋谷区立松濤美術館周辺のまち歩き情報はこちら/

文化が薫るまち歩き-渋谷区立松濤美術館編-〈神泉・駒場エリア〉

\白根記念渋谷区立郷土博物館・文学館周辺のまち歩き情報はこちら/

文化が薫るまち歩き -山種美術館編-〈恵比寿・広尾エリア〉

\渋アートMAPをゲットしてまち歩きのお供に/

『渋アートMAP』好評配布中!

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

『マンガデザインで文化ツーリズム』では、ハチのふるさと・秋田県や安藤照のふるさと・鹿児島県の文化をはじめ、日本各地の文化を大阪芸術大学の学生がマンガデザインを通して描いた作品をご紹介するとともに、日本の文化を体験できるイベントなどの情報を発信しています。