2025.06.17 UP

【展覧会情報】

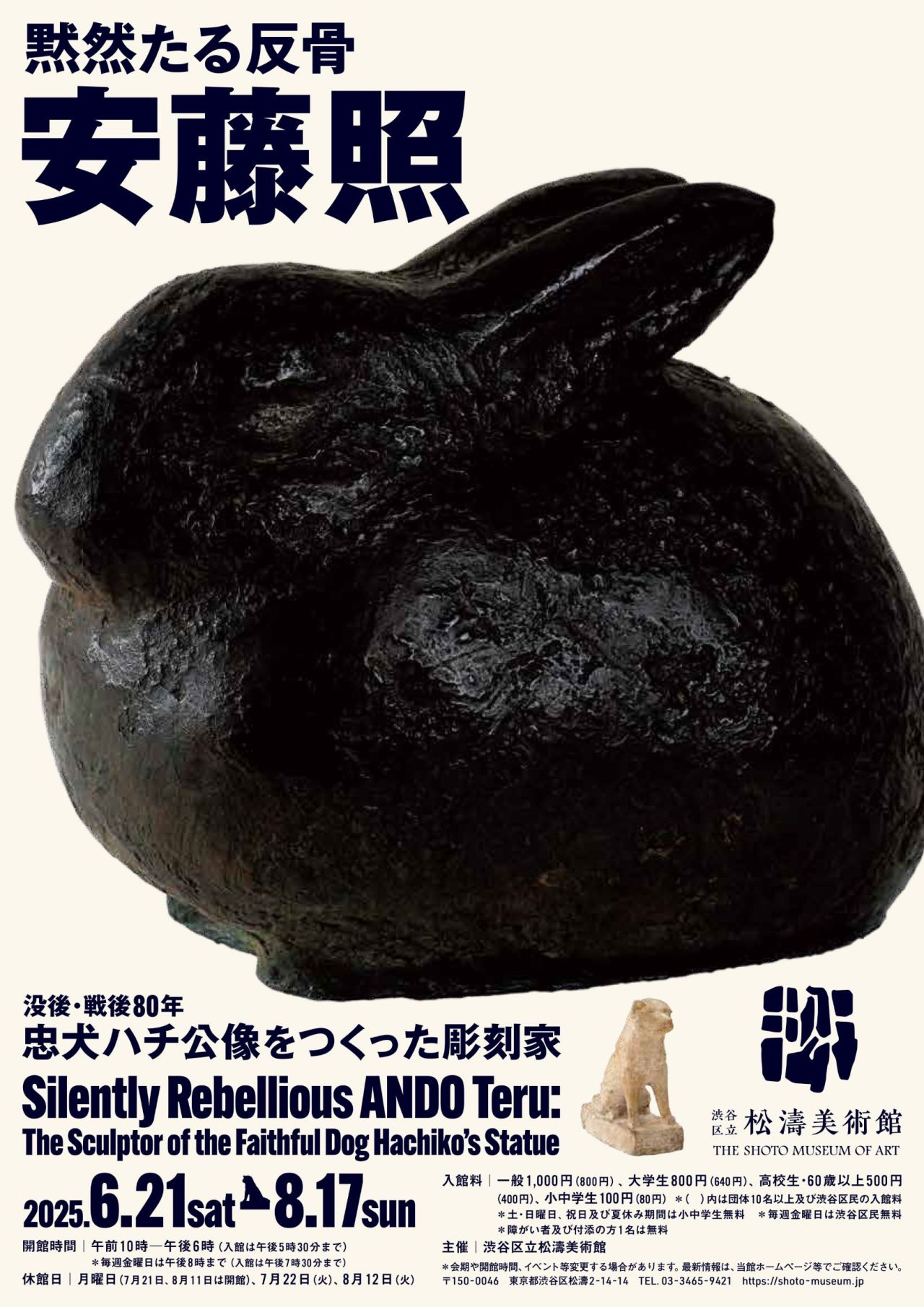

渋谷区立松濤美術館「黙然たる反骨 安藤照 ―没後・戦後80年 忠犬ハチ公像をつくった彫刻家―」

渋谷区松濤にある渋谷区立松濤美術館。6月21日(土)より開催される展覧会をご紹介いたします。

■「黙然たる反骨 安藤照 ―没後・戦後80年 忠犬ハチ公像をつくった彫刻家―」

渋谷駅前のモニュメント《忠犬ハチ公像》(初代)の作者、安藤照(1892-1945)。没後80年を記念した本展は、彼の彫刻家としての活動を網羅的に紹介する東京では初となる回顧展です。

安藤は、数々の彫刻家がしのぎを削った昭和戦前期の彫刻界で活躍を期待された存在でした。1917(大正6)年に東京美術学校に入学し、在学中の1921(大正10)年に帝国美術院展覧会(帝展)で彫刻家としてデビュー。翌年に帝展特選、そして1926(大正15)年には帝国美術院賞を受賞するなど、はやくから頭角をあらわします。1927(昭和2)年には帝展彫刻部の審査員に任命されたほか、1929(昭和4)年には中堅彫刻家の作品研究の場として結成した団体「塊人社(かいじんしゃ)」のリーダーとして活躍しました。そして、1934(昭和9)年には《忠犬ハチ公像》、1937(昭和12)年には《西郷隆盛像》(鹿見島県鹿児島市)と、現在も語り継がれるモニュメントを制作し彫刻家としての地位を築いていきます。しかし、その道半ばの1945(昭和20)年5月、渋谷区代々木の自宅兼アトリエが空襲にさらされ、安藤もその犠牲となりました。

本展では、誰もが知る《忠犬ハチ公像》の影に隠れ、これまで語られる機会の少なかった安藤照の生涯について、戦火をのがれた現存作品約30点のほか、関連する作家の作品とともに迫ります。

激動の彫刻界、そして戦争に向かう不安定な時代の中でも「ただ黙々と仕事をして居ります」と語った安藤の作品は、時世の雰囲気に逆らうかのごとく、素朴で静謐です。激しくうつろう社会を生きる現代のわたしたちにとって、時代と黙然と戦った安藤の彫刻は新鮮に映ることでしょう。

安藤照《女性仰臥像》1927(昭和2)年 鹿児島市立美術館蔵

■第1章 梁山泊の中で —安藤照、彫刻家になる

安藤照は、1892(明治25)年に鹿児島県鹿児島市に生まれました。1915(大正4)年、鹿児島県立第二中学校(現・鹿児島県立甲南高校)を卒業後、早稲田大学商科へ進学するために上京。しかし、芸術家を志すために同校を退学して1917(大正6)年、東京美術学校彫刻科塑造部予備科に入学しました。同校で安藤は、親友となる堀江尚志や

師の朝倉文夫など、安藤の人生に影響を与えた人々と出会います。仲間たちと切磋琢磨する中、同校在学中の1921(大正10)年、政府主催の公募展である帝国美術院第3回美術展覧会に《K女》を出品し、彫刻家としての一歩をふみだしました。

本章では、安藤の初期作品にくわえ、彼のライバルであった同世代の彫刻家の作品を紹介します。

安藤照《女の首》1923(大正12)年 鹿児島市立美術館蔵

師の朝倉文夫が主宰した第2回東台彫塑会の出品作。東台彫塑会賞を受賞しました。みずみずしい造形が特徴です。

■第2章 安藤照と動物彫刻

安藤照は動物が好きであったことから、動物彫刻を多く制作しました。そして、安藤が後年に結成した彫刻団体「塊人社」の中にも小室達や村田勝四郎などの小ぶりな動物彫刻を制作した作家がいました。

彼らの作品は、当時流行したアール・デコなどの造形とは異なる、無骨で質量やボリューム(量塊)を感じさせる彫刻です。自身の造形を突き詰めようとする作家の姿勢が伝わります。

本章では、安藤照と「塊人社」のメンバーの動物彫刻を紹介します。

安藤照《ポイント第二》1931(昭和6)年 鹿児島市立美術館蔵

獲物を探しだす猟犬(ポインター)をモデルにした作品。静かなたたずまいのなかに、風格が感じられます。

■第3章 鹿児島のために、渋谷のために

当時の彫刻家の多くは、郷里を出て東京や京都などの美術学校に通って彫刻家としての研鑽をつみ、卒業後はそこで開催される美術展覧会に出品を重ねました。一方で大都市を拠点にしつつ、生まれ故郷でも活動を展開し、地元の名士たちの肖像彫刻やモニュメントの制作にはげみました。

鹿児島県で生まれ育った安藤照もそのひとりであり、東京では団体展への出品をおこない、ふるさとの鹿児島県では、自身を支えてくれる人々のために作品を制作しました。

本章では、鹿児島ゆかりの作品や、渋谷を代表するモニュメント《忠犬ハチ公像》について紹介します。

安藤照《忠犬ハチ公》制作年不詳 鹿児島市立美術館蔵

1934(昭和9)年完成の《忠犬ハチ公像》の建設募金活動の返礼用としてつくられたとみられるテラコッタ製のハチ公像。安藤の死後、アトリエ跡から発見されました。

■第4章 「塊人社」結成 —アラウンド・安藤照

1926(大正15)年、安藤照は帝国美術院第7回展覧会で特選と帝国美術院賞を受賞したほか、翌年の第8回同展では審査員にも任命され、中堅彫刻家の中で一目を置かれる存在となります。しかし、1928(昭和3)年、第9回同展の審査員の選出をめぐり、師の朝倉文夫が自身を含む門下生全員の同展不出品を申し出ました。その後、朝倉文夫は帝国美術院会員を辞任。その責任の一端を負い、安藤も同日に審査員を辞するという大事件に発展します。

この騒動を発端として安藤とその周辺の仲間たちは「朝倉塾」を脱退しました。そして、翌年にこの脱退したメンバーを中心として「塊人社」を結成します。1931(昭和6)年に第1回塊人社彫塑会を開催しています。

「塊人社」は、「概して写実を基礎として、穏健なる手法を用ゐる、温厚なる作家の一団である」と評され、数ある団体の中で存在感を現していきます。

安藤照《胸像》1935(昭和10)年 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館蔵

安藤は、古代エジプトや古代ギリシャ、ローマ時代の作品に倣った作品を制作し、それが「塊人社」全体の作風となっていきました。本作の杏仁形の目や簡素化された造形からは古典的な作品からの影響がうかがえます。

■第5章 迫りくる戦禍 —安藤照の死

安藤照は彫刻界でキャリアを着実に積み重ねていきますが、時代は太平洋戦争に突入し、徐々に軍靴の響きが忍び寄ります。戦時でも安藤は、以前と変わらぬ素朴で静謐な作品を黙々とつくり続け、自身の道をつらぬこうとしました。しかし、彫刻家も戦争へ協力しなければならない圧力は次第に強まっていき、1944(昭和19)年に安藤は「塊人社」の社員で軍需工場「軍需造形」を立ち上げ、日立航空機の下請として戦闘機の部品の石膏型を製作するようになりました。

そして、翌 1945(昭和20)年5月24日と25日にかけての大空襲(山の手空襲)が安藤を襲います。多くの作品を保管していたアトリエも爆撃されたことから、重要作のほとんどが焼失しました。享年 53。道半ば、非業の死でした。

本章では、1931(昭和6)年の満州事変から1941(昭和16)年の太平洋戦争開戦、そして 1945(昭和20)年の安藤の死までを追っていきます。

安藤照《裸婦座像》1942(昭和17)年 鹿児島市立美術館蔵

第11回塊人社彫塑展に《形態理》という題で出品された作品。本作が制作された 1942(昭和17)年には、すでに太平洋戦争が開戦しており、彫刻家にも戦争への協力が強く求められた時代でした。そうした風潮の中でも安藤は自身の素朴な作風を貫きました。

\展覧会をもっと楽しむ!イベント情報/

会期中には、記念講演会や毎年恒例の夏休み子ども美術教室のほか、学芸員によるピンポイントトークなど鑑賞体験をさらに深めるイベントを多数開催!

◎記念講演会『戦時期の彫刻』

日時:7月27日(日) 14:00~(約1時間)

講師:平瀬礼太氏(愛知県美術館 館長)

※要事前申込み(締切:7月7日(月))

◎夏休み子ども美術教室「渋谷で鋳造体験!?メタルのメダルをつくろう☆」

日時:8月1日(金)、2日(土) 各日15:00~(1時間30分~2時間程度)

講師:伊藤一洋氏(彫刻家)

対象年齢:小・中学生(保護者同伴可)

※要事前申込み(締切:7月14日(月))

◎手による鑑賞:彫刻をさわって楽しもう!

彫刻鑑賞のポイントを学芸員がレクチャー。お子さま大歓迎!

日時:8月9日(土) 10:00~12:00/13:00~15:00

※事前申込み不要

お申込み方法やイベントの詳細は、渋谷区立松濤美術館ホームページをご確認ください。*外部サイトに遷移します。

開催期間:2025年6月21日(土)~8月17日(日)10:00~18:00(入館受付は17:30まで)※金曜は10:00~20:00 (入館受付は19:30まで)

休館日:月曜日(但し、7月21日、8月11日は開館)、7月22日(火)、8月12日(火)

主催:渋谷区立松濤美術館

会場:渋谷区立松濤美術館

京王井の頭線 神泉駅 下車徒歩5分

JR・東京メトロ・東急電鉄 渋谷駅 下車徒歩15分

〒150-0046 東京都渋谷区松濤2-14-14

TEL: 03-3465-9421

https://shoto-museum.jp/access/

※MY Bunkamuraでの本展覧会チケットのお取り扱いはございません

チケットの詳細は渋谷区立松濤美術館ホームページをご覧ください。*外部サイトに遷移します。