Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品 All the Winners

- 受賞作品

- 受賞作品一覧

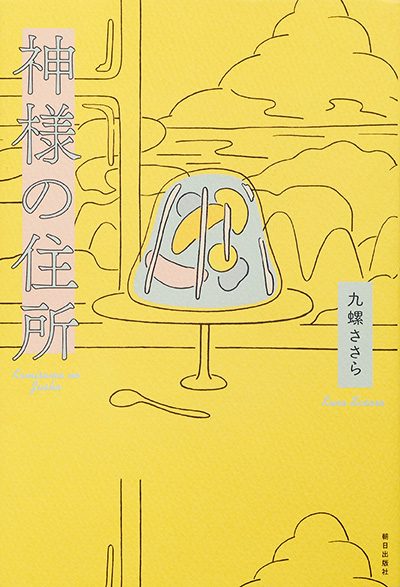

第28回 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞作品

九螺ささら 著

『神様の住所』

(2018年6月 朝日出版社刊)

| 選 考 | 大竹昭子 |

|---|---|

| 賞の内容 | 正賞:賞状+スイス・ゼニス社製時計

副賞:100万円(出席ご希望の方はパリ・ドゥマゴ文学賞授賞式にご招待) |

| 授賞式 | 2018年11月12日(月) 於:Bunkamura

当日開催された授賞式の模様を動画でご覧いただけます。 第28回 Bunkamuraドゥマゴ文学賞 受賞記念対談 贈呈式の模様を動画でご覧いただけます。 |

受賞者プロフィール

© ©高橋由季

九螺ささら(くらささら)

神奈川県生まれ。青山学院大学文学部英米文学科卒業。

2009年春より独学で短歌を作り始める。2010年、短歌研究新人賞次席。

2014年から新聞歌壇への投稿を始め、朝日新聞「朝日歌壇」、日本経済新聞「歌壇」、東京新聞「東京歌壇」、ダ・ヴィンチ「短歌ください」、NHKラジオ「夜はぷちぷちケータイ短歌」など掲載無数。本書が初の著書となる。2018年8月には初の歌集『ゆめのほとり鳥』を刊行(東直子監修、書肆侃侃房「新鋭短歌シリーズ」)。

@ 新潮社写真部

大竹昭子(おおたけあきこ)

1950年、東京生まれ。小説、エッセイ、ノンフィクション、写真評論、書評、映画評など、ジャンルを横断して執筆。トークと朗読の会<カタリココ>主催。また東日本大震災以後、<ことばのポトラック>も毎年開催。散歩マニアにして無類の間取り好きである。写真も撮り、座談の名手としても知られる。

小説作品に『随時見学可』、『図鑑少年』、『ソキョートーキョー』、『間取りと妄想』があり、他に『彼らが写真を手にした切実さを―《日本写真》の50年』、『日和下駄とスニーカー』、写真集『ニューヨーク1980』など多数。近著は、生前交流のあった須賀敦子の起伏ある人生をたどり、その作品の核心に迫る意欲作『須賀敦子の旅路 ミラノ・ヴェネツィア・ローマ、そして東京』(文春文庫)。

受賞の言葉

野心的な生き物 / 受賞者 九螺ささら

今からちょうど15年前、わたしは生まれて初めて、一人暮らしというものを始めた。それはほとんど家出のような状態から始まった一人暮らしだった。

当時35歳だったわたしは、向田邦子さんも同じ歳で実家を出たことから、(今だ)と家を出た。わたしは向田さんが脚本を書いたテレビドラマ『阿修羅のごとく』に衝撃を受け、生き方に自分を重ねることがあった。わたしも、四人きょうだいの第一子だったから。

日産のマーチに荷物を詰め、部屋をがらんどうにして、書き置きをして、深夜、家族が寝静まってから、こっそり家を出た。互いに後ろ髪を引かれるようなことがあってはキツいだろうと、そう判断して。

自分の涙で溺れるのではないかと心配になるほど涙が出た。車中は自分の体以外は荷物だったから、異様だったろう、パトカーに一度止められ職務質問された。

新居に着いたのは明け方だった。泣き疲れて、板の間に丸まって寝た。目覚めた夕方に、自分を蛹のようだと感じた。蛹であるならば、今までと決別しなければならないと思った。そして立派に生まれ変わらなければならないと思った。

それから6年間、家族と音信不通の生活を送った。

新居に着いた翌日、ニトリで家具を買った。ソファーをかついで外階段を上がろうと見上げたとき、これからあと何千回、何万回この階段を上り下りしたらわたしは作家というものになれるのだろうと、希望に震えるような、途方に暮れるような、そんな思いでいっぱいになったことを、いま眼前のことのごとく鮮明に記憶している。あのときがわたしという個人の、本当の始まりだったのだと思う。

それから5年後に、わたしは自分の感情の器として短歌に出会った。翌年、「短歌研究新人賞」で次席を頂いた。その連作のタイトルが「神様の住所」だった。わたしは、いつか自分が本を出すならこのタイトルにしようと思った。

その連作が掲載された雑誌を持って、わたしは6年ぶりに両親に会った。二人に「これがわたしが本気でしていることです」とカミングアウトし、「九螺ささら」という名前に関して「これがわたしがわたしに付けた、わたしの本当の名前です」と告げた。わたしは、本当に大事な人に本当に大事なことを告白するのは、本当に大変なことだ、と実感した。

そのときから、短歌を学ぶという姿勢を持つことにした。結社やグループには入らないと決めた。

2014年から修業として新聞歌壇への投稿を始めた。短歌を一度も読んだことがないという人が偶然読んで「なにか面白い」と感じられるものを作れたら、本物だと思った。

その2月に、日経歌壇の穂村弘先生の欄に「〈体積がこの世と等しいものが神〉夢の中の本のあとがき」という作品が掲載された。その短歌をツイートしてくださったのが、『神様の住所』の担当編集者の、綾女さんだった。

短歌が企画編集なしで日記のように時系列に並べてあるだけの歌集に共に疑問を感じていた二人のあいだに、「短歌で哲学する」がコンセプトの、「短歌→散文→短歌」というスタイルの本が出来上がっていった。

出版されると、書店員の方々や読者の方々に、また書評において、おおむね好意的に受けとめてもらえた。ほっとし始めているところへ、この賞の受賞打診の連絡があった。その場の勢いで即快諾したが、後日、パンフレットに並ぶ歴代の受賞者と選考委員の方々のそうそうたるお名前に躊躇した。

しかしこの賞が「野心的な賞」なのではないかと思い、わたしはそのように生きてきたことを振り返り、頂くことに決めた。

「野心的」というのは、現実をそのまま受け止めず、理想に自力で変えてゆく努力のことだと思う。作家という存在は、野心的な生き物なのではないかと個人的に考える。

わたしは、そういう作家という生き物に常に憧れ、そうなりたいと常に希求しているのだと、今回気づかせてもらった。

選評

「ジャンルを超えようとする意志」/ 選考委員 大竹昭子

選考委員をお引き受けしてこのかた、どのように受賞作を選んだらよいかと考えてきました。文学賞が山のようにある昨今、作品として優れていることだけを理由には選べないと感じていたからですが、任期の半分を過ぎた頃、ふと、既成のジャンルを超えて文学とはなにかを問いかけているかどうかを選考の基準にしようと思いつきました。

ここでいう「文学」が小説だけを指さないのは当然のこと、詩歌、俳句、評論、エッセイ、ルポルタージュとさまざまな形式が含まれますが、見渡してみればそれらにはすでに賞が設けられています。ならば、そこからもれるような、どこにも属す場のない作品こそがBunkamuraドゥマゴ文学賞の対象にふさわしいのではないかと考えました。

ジャンルは作品を区分するのに便宜的に作られたものです。たしかに書籍を流通させたり読者がお目当ての本を探したりするには便利かもしれないですが、書き手にとっては枷になることがあります。本来は枠組みよりもこう書きたいという意志が尊重されるべきであり、物事の全体を見通したいと望むならば、枠は踏みこえられていくのが自然な成り行きです。

そんなふうに考えていくうちに次のような方針が固まってきました。既成のジャンルに納まりきらない作品であることと、文学、すなわち言葉による表現とはなにかを根本から問う姿勢をもっていること、それが理屈ではなく表現への切実な感情によって支えられていること、はじめて世に問う作品であること。

それらの条件をすべて満たしていたのが、受賞作に決まった九螺ささらさんの『神様の住所』でした。

あとがきによると、九螺さんは結社に入らず独りでつくって新聞歌壇に投稿し、腕を磨いてきたようです。これが初の著作ですが、短歌だけでまとめるのではなく、短歌のあいだに散文を挟んで起承転結のある物語に仕上げています。従来の短歌集にしなかったところにチャレンジ精神が感じられますし、自分は納まりのよくない人間だというつぶやきも聞こえてきて、作家の自意識が伝わってきました。

たとえば「無限」という項の冒頭には、つぎの一首が掲げられています。

「1÷3と電卓で打つ連なった3が宇宙の果てを突き破る」

無限には、空間的無限と時間的無限の二種類があるという文章がこれにつづき、三面鏡に自分の像が無限に映るのが恐ろしくてシーツをかけて見えなくしたという話に発展し、最後は以下の一首で締めくくられます。

「三面鏡の中の無限のわたしたちごめんわたしが抜け駆けをして」

このように幼いころに抱いた不安や恐怖の元が、成長過程で獲得した言葉を使って解明され、しかも言葉の意味だけでなく、音や文字の形にも考えを延ばしていきます。読み進むうちに、慣れ親しんできた言葉が別の相貌をまとい、ふだん使っていない頭の部位がマッサージされるような不思議な感興がわきおこりました。

また哲学、物理、数学など、短歌から遠いところにあるような概念がひょっこり顔をだし、それが「ふえるワカメ」「はんぺん」「たわし」などの日常語と等価に扱われているのも痛快で、こういうものは読んだことがない、とページから眼を挙げて幾度もため息をついたのでした。

九螺さんのことは本書ではじめて知りましたし、この原稿を書いている現在はインタビューなどもまだ出ていないので、作者を知る手がかりは作品の中にしかありませんが、「私」という存在を細かく砕かずにはいられない彼女のひりひりするような自意識に切実なものを感じます。

授賞式では記念対談をおこなう予定ですが、そのときが九螺さんにお会いする最初の機会となるでしょう。それまではできるだけ情報を入れないようにして、この著作のみを携えてその場に臨むつもりです。情報過多の現代では、そうするほうがむしろスリリングな気がして楽しみです。