TOPICSトピックス

2015.01.20 UP

Column:3 指揮者としてのマーラー

グスタフ・マーラーの音楽活動の中で、作曲と並んで重要なのが指揮者としての活動である。前2回のコラムではマーラーの作品に焦点を当ててきたが、今回は彼の指揮活動について見てみたい。

マーラーは作曲家としてだけでなく、彼の存命当時は指揮者としても非常に有名であった。彼は20歳の時(1880年)にオーストリアでデビューし、1891年にはハンブルク市立劇場の首席指揮者に就任した。この当時ハンブルクにいた有名な指揮者といえば、ワーグナーの弟子としても知られるハンス・フォン・ビューローである。彼はマーラーの指揮を非常に高く評価していたが、彼のことを作曲家としては認めていなかったようである。マーラーがピアノで自作の交響詩《葬礼》(のちの交響曲第2番第1楽章)を弾いてみせた時、ビューローは両手で耳を押さえて拒否反応を示したという。ビューロー自身保守的でもあったが、当時の人にとってマーラーの曲はあまりに前衛的だったのだろう。

ちなみに余談ではあるが、マーラーはこのころ交響曲第2番を作曲途中で、この曲をどう完成させるべきか悩んでいた。そして1894年ビューローがカイロで客死し、その追悼式に出席した時に教会で合唱曲を聴き、自らの交響曲を「復活」を歌う合唱で終わらせることを思いついたのである。なんとも皮肉っぽいエピソードである。

ちなみに余談ではあるが、マーラーはこのころ交響曲第2番を作曲途中で、この曲をどう完成させるべきか悩んでいた。そして1894年ビューローがカイロで客死し、その追悼式に出席した時に教会で合唱曲を聴き、自らの交響曲を「復活」を歌う合唱で終わらせることを思いついたのである。なんとも皮肉っぽいエピソードである。

そして指揮者としてのマーラーにとって特に重要なのが、ウィーンでの活動であろう。1897年に彼はハンブルクを去り、ウィーン宮廷歌劇場の芸術監督に就任し、1907年まで同地で活動を続ける。この地位を得るためにユダヤ教からカトリックに改宗したのは特に有名な話である。マーラーは当時すでにオペラの指揮の経験が豊富であったが、その活動はウィーンにおいてさらに重要さを増す。彼は1907年までの間、宮廷歌劇場の指揮者としてこの地にとどまるが、その間に数多くのオペラのウィーン初演を行っている。有名な初演曲にはチャイコフスキーの《エフゲニー・オネーギン》、オッフェンバックの《ホフマン物語》、プッチーニの《ラ・ボエーム》などがある。

マーラーは作曲だけでなく、オペラの演出においても斬新な面を見せている。1904年10月にベートーヴェンの《フィデリオ》の大胆な演出により物議を醸した。マーラーの妻アルマの回想録によれば第1幕の4重唱の際にそれまで激しく動いていた出演者を突如静止させ、この群像に窓から陽光を差し込ませたという。また、この時マーラーは《レオノーレ第3番》を第2幕の最終場面の直前に挿入した。これは現在のオペラ上演でもよく行われている。

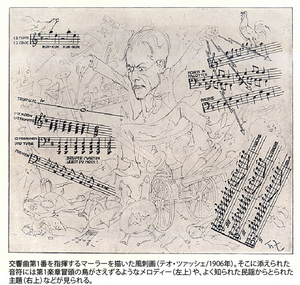

ところでマーラーの指揮ぶりはどのようなものであっただろうか。私たちが一般に知っているのはオットー・ヘラーの描いた数点のマーラーの大仰な指揮姿のシルエットであろう。マーラーの音楽の劇的な内容を考えるとき、その絵はマーラーの音楽を表すかのようで、実に情熱的な姿で阿修羅のごとく指揮をしたように描かれている。おそらく多くの人に、マーラーの指揮ぶりはその絵からの印象が彼の音楽と共に残り、広く普及しているのではないだろうか。

マーラーの指揮ぶりについて、同時代の人が面白い記述を残している。アルマによれば、マーラーはベートーヴェンの交響曲第5番を練習していた際に冒頭の3音が上手くできず、楽団員を散々に罵倒したところ、彼らは怒って出て行ってしまった。それを見たマーラーは「本番までその憤りの気持ちを忘れるな。そうすれば上手く行くだろう」と言ったという。

またスイスの音楽批評家ウィリアム・リッターはマーラーのことを「身なりは堕落した聖職者のようだが、指揮をする様子は蛇使いのようであり、暴れまわる竜を手なづけ奮い立たせるかのごとく、鋭い目つきでオーケストラに催眠術をかける」と評した。

このような発言を読むとヘラーの絵と併せて、どんなに大仰で華麗な振り方だったかと思うだろう。しかしリッターによれば「マーラーは指揮をする時には肘をすぼめ、肩より高く腕を上げることはなかった。演奏中はただメトロノームのように拍を刻むだけである。全ての労力は、前もっての練習において成されており、本番では機械のごとく運動するのみであった」という。

彼らの証言から、マーラーの指揮者としての様々な面が窺えよう。練習における情熱と本番における冷静沈着さ、そのような人となりは、指揮活動だけでなく彼の作品にも表れている。このような人物像を踏まえて改めて彼の音楽を聴いてみると、マーラーの曲をよく知っている人でもまた違った見方ができるのではないだろうか。

(文・佐野旭司)