2025.05.07 UP

みる・まなぶ・ふかめる―山種美術館・講演会―

美術館や博物館では、展覧会ごとにすてきなイベントがたくさん企画されています。作品の新しい見方ができるようになったり、興味や知識が広がる楽しさを感じられたりするのが、展覧会イベントの醍醐味。

作品を見るだけでなく、そこから一歩踏み込んで学び、鑑賞体験をより深めることができるイベントは、美術館・博物館のファンのみならず、初めての方にこそ体験していただきたいものばかりです。

このシリーズでは、渋アート連携施設で開催されるイベントを、実際に渋アートスタッフが体験取材し、ご紹介します。

・ ・ ・ ・ ・ ・

今回、渋アートスタッフが取材したのは、山種美術館『【特別展】桜 さくら SAKURA 2025 ―美術館でお花見!―』の関連イベントである講演会『桜を描いた名品佳品 饒舌館長ベストテン』。

山種美術館は、日本初の日本画専門の美術館として1966年に設立されました。 横山大観(よこやま たいかん)や奥村土牛(おくむら とぎゅう)など、山崎種二氏が蒐集した作品を中心に築き上げたコレクションの数は、なんと約1,800点にのぼります。

山種美術館の外観。日本橋兜町から千代田区三番町への仮移転を経て、2009年にオープンしました。自然石が短冊状に連なるデザインは、品格の高さと落ち着いた雰囲気を感じさせます。

山種美術館では、展覧会ごとに関連イベントとして講演会を開催しています。一人でゆっくり作品を見るのも素敵な過ごし方ですが、専門的な解説を聞くことで、作者の人となりや表現の奥深さに触れられるのが魅力です。講師の説明はとても分かりやすく、スタッフの方も優しく案内してくれますので、「今までイベントに行ったことがない」という方も、安心して参加できます。

■山種美術館の講演会で味わう日本画の世界—展覧会の鑑賞と合わせて知識を深める

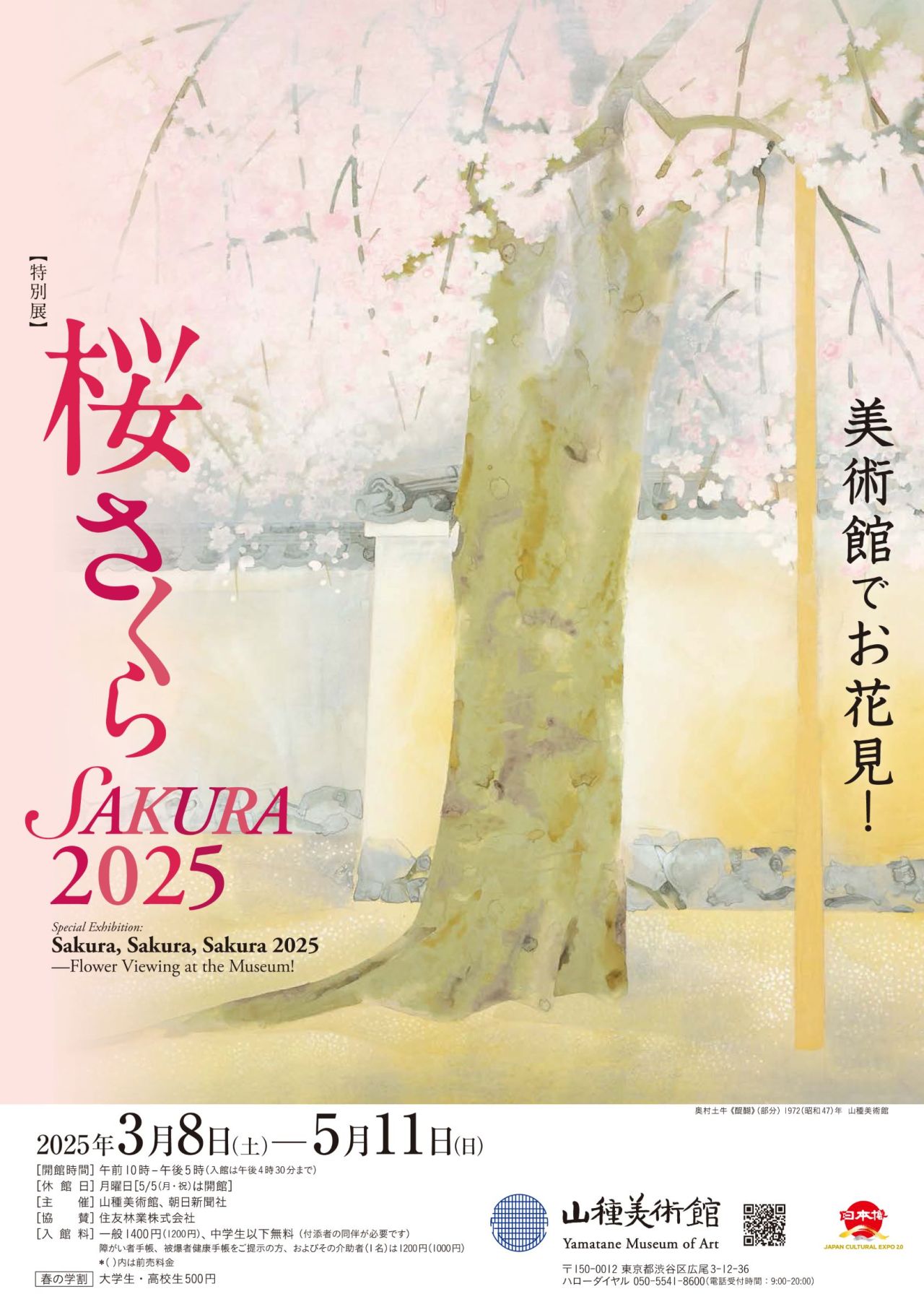

山種美術館『【特別展】桜 さくら SAKURA 2025 ―美術館でお花見!―』チラシ

2025年5月11日(日)まで開催中の『【特別展】桜 さくら SAKURA 2025 ―美術館でお花見!―』は、桜をテーマにした選りすぐりの名品を堪能でき、まるでお花見に来たかのような気分を味わえる展覧会です。

本展の関連イベントの講演会を取材するにあたり、先に作品を見ておこうと考えて、一足先に美術館を訪れました。また、出品作を詳しく知っていたほうが講演会で紹介される作品への理解がさらに深まると思い、鑑賞に加えて毎週水曜日に開催されているギャラリートークにも参加することにしました。

展示室がオープンする10分前、「ギャラリートークをご希望のお客様は、こちらへお越しください」とスタッフの方からアナウンスがありました。スタッフの方がトークの流れを丁寧に説明してくださり、無事に申し込みが完了。

開始までまだ30分ほど時間があったため、地下1階の展示室に向かいました。

『【特別展】桜 さくら SAKURA 2025 ―美術館でお花見!―』の展示風景。大理石の階段を降りると、落ち着きのある空間に、桜を描いた作品がゆったりと並んでいました。

一点ずつ見ていくと、桜の描き方が作品によって異なっていると気がつきます。絵の主題として表現しているものもあれば、風景の中で慎ましく咲いているものもあります。桜が古くから日本人の心を魅了し、画家たちの美意識に影響を与え、様々な表現が生まれたのだと実感しました。

本展のメインビジュアルを飾る 奥村土牛《醍醐》山種美術館(正面)

展覧会をひと通り見終わると、ちょうどギャラリートークの開始時刻に。集合場所のロビーに戻るとすでに20名以上が集まっていました。担当学芸員さんが展示作品の中から10点ほどピックアップして、参加者と一緒に展示室を巡りながら解説します。

たとえば、本展のメインビジュアルを飾る奥村土牛の《醍醐》。土牛は、京都の醍醐寺三宝院を訪れた際、太閣しだれ桜を見て感動し、何日も通ってスケッチを重ねたそうです。その後、「いつか作品にしたい」と思い続け、9年後に再訪し、ようやく完成したと言われています。制作の背景を知った後にもう一度作品を見ると、土牛が太閣しだれ桜にかける情熱まで伝わってくるように感じられます。

学芸員さんが優しい口調で分かりやすく説明してくださったので、一人で鑑賞した時とはまた違う気づきがあり、それぞれの作品に思いを馳せることができました。

この日は、鑑賞とギャラリートークを体験し、桜を描いた名品についての知識が深まりました。

■作品に込められた思いをたどる—講演会で知る画家たちの魅力

本展をじっくり味わった数日後、いよいよ講演会「桜を描いた名品佳品 饒舌館長ベストテン」へ向かいました。会場は、山種美術館から徒歩5分の場所にある國學院大學 院友会館。アクセスが良く、展覧会の鑑賞と同日に訪れることも可能な場所にあります。

講演会「桜を描いた名品佳品 饒舌館長ベストテン」の会場。冒頭では、山種美術館の館長・山崎妙子氏(写真右奥)が、展覧会の見どころや講演会の概要をお話しされました。

会場に到着すると、すでに大勢のお客様が着席されていました。今回は定員120名のところ、満員になるほどの盛況ぶり。講演会の人気の高さがうかがえます。

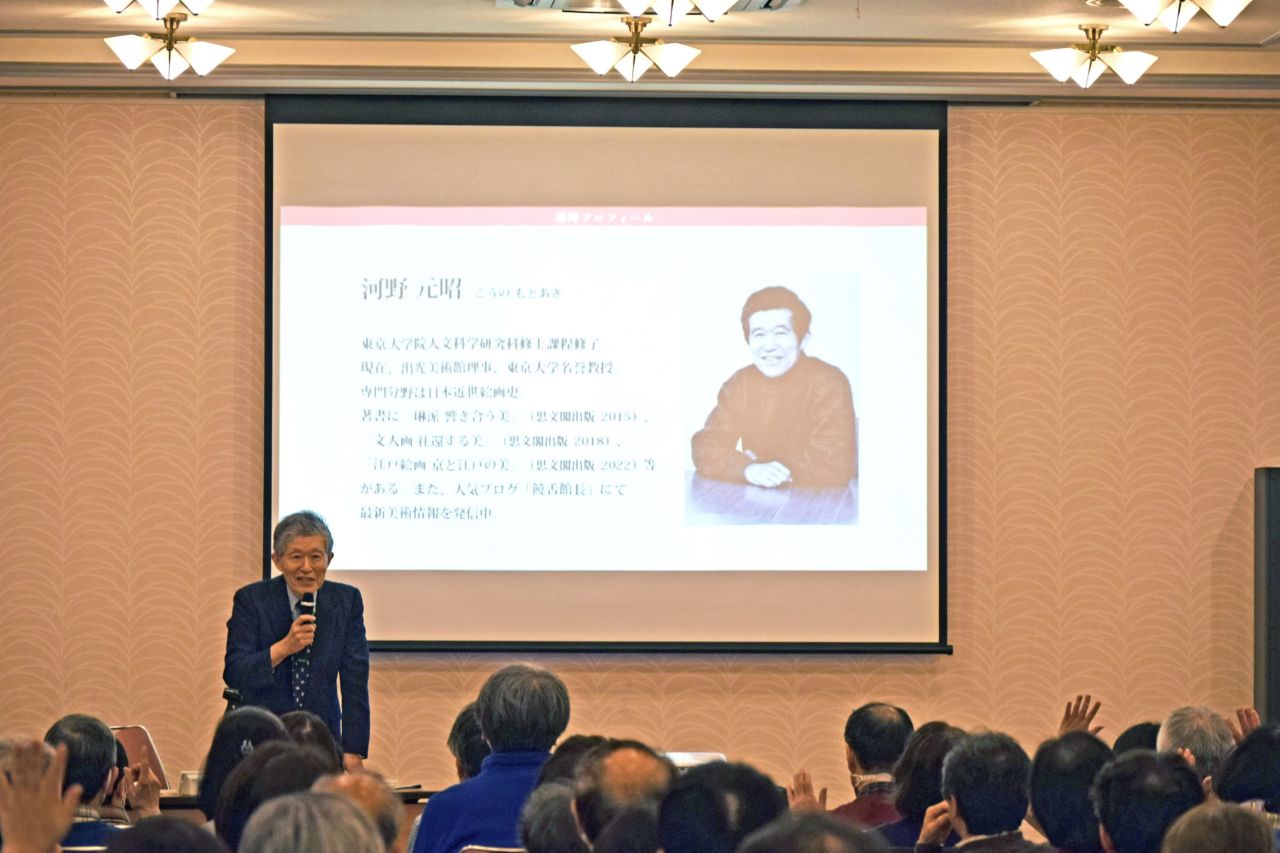

今回の講演会の講師、河野元昭氏(出光美術館理事、東京大学名誉教授)

登壇されたのは、出光美術館理事で東京大学名誉教授の河野元昭氏。日本美術に関する著書を多数手がけるほか、ブログ「饒舌館長」で最新の美術情報も発信されています。

この講座では、河野氏が選抜した「桜絵」ベストテンの解説を中心に、古くから桜が日本文化に根付いていることに注目。近世江戸絵画史をたどりながら、画家の美意識を紐解きます。専門的な知識に加えて、作者の意外なエピソードをユーモアたっぷりに紹介してくださり、作品の背景を楽しく学ぶことができました。

ここでは、河野氏のお話で特に印象に残った2作品について、ご紹介します。

・ ・ ・ ・ ・ ・

●速水御舟(はやみ ぎょしゅう)《あけぼの・春の宵のうち「春の宵」》

1934(昭和9)年 紙本・彩色 山種美術館蔵

夜桜と細い三日月が描かれた《あけぼの・春の宵のうち「春の宵」》。白い桜と墨色の背景の対比によって、花の美しさが際立っています。河野氏が「近代が生んだ天才画家」と称える速水御舟の傑作のひとつです。

深い墨の色が印象的な絵画ですが、実は単に黒く塗ったのではなく、ある技法が施されています。御舟は、まず朝鮮紙を桃色に染め、その上から墨を塗ることで、下からほんのりと桜色が浮かび上がるような表現を編み出したそうです。解説を聞いて、御舟の卓越した表現力に圧倒されました。

山種美術館を再び訪れて絵の前に立ち、ほのかな桜色を自分の目で確かめたいと感じました。

●奥村土牛《醍醐》

1972(昭和47)年 紙本・彩色 山種美術館蔵

ギャラリートークでも触れられた、土牛の傑作《醍醐》。学芸員さんが紹介していた「土牛がモチーフを9年間も温め続けた」というエピソードが、講演会でも登場しました。河野氏は、土牛の作品への向き合い方について「桜をパッと見て描くのではなく、発酵を待っていた」と表現しました。

土牛は、自伝『牛のあゆみ』で、発酵を待ち一歩ずつ着実に制作していく精神を、自らの言葉で綴っているそうです。河野氏のお話を伺ったことで、なぜ9年もの歳月を経て完成したのか納得するとともに、土牛の作品に対する姿勢に心を動かされました。

・ ・ ・ ・ ・ ・

ご紹介したのはほんの一部ですが、講演会が新しい発見に満ちていたことを感じていただけたのではないでしょうか。日本美術を一人で学ぼうとすると多くの時間を要しますが、90分で幅広い知識を得られるのは、講演会ならではの魅力だと感じました。

■鑑賞と体験で日本美術がより身近に

今回、講演会とギャラリートークの両方に参加したことで、日本美術の流れや絵画の特徴を多角的に知ることができました。ギャラリートークでは数々の名品に詳しくなり、講演会では日本美術の歴史や作者の思想を広く学ぶことができました。

出品作にまつわる歴史的な背景が分かると、作者同士のつながりなども見えてきて、より親しみを感じられるでしょう。展覧会を自由に鑑賞するのも楽しみ方のひとつですが、関連イベントに参加すると、作品への興味がより一層深まります。

山種美術館では、日本美術やコレクションに関連するイベントを展覧会ごとに開催しています。皆さんも、ぜひ鑑賞と合わせてイベントも体験し、楽しみ方の幅を広げてみてくださいね。

◆ ◇ ◆ 渋アート的視点 ◆ ◇ ◆

山種美術館では、鑑賞と体験の両方で学びを深めることができます。ここでは、楽しみ方のアイディアを2つご紹介します。

【1日たっぷり楽しむコース】

展覧会を鑑賞→講演会に参加

展覧会の魅力を凝縮して味わえるコースです。作品を鑑賞した当日に講演会に参加すると、たった1日で出品作に詳しくなれます。名画を見た時の新鮮な印象を保ちながら、講演会で専門的な知識を学べるので、お気に入りの作品をより深く知ることができますよ。遠方にお住まいの方や、一日中たっぷりと山種美術館を楽しみたいという方におすすめです。

【2日間に分けてじっくり楽しむコース】

1日目:展覧会を鑑賞

2日目:講演会に参加→展覧会を訪れて復習

展覧会で気になった作品をじっくり味わいたい方におすすめのコースです。時間にゆとりがあるため、鑑賞した後に展覧会の図録などで出品作について調べる時間も確保できます。また、数々の名画を詳しく知ってから講演会に参加できるので、より多くの作品に興味を持ち、知識を深められるでしょう。さらに、展覧会を訪れて復習すると、「講演会で説明していた技法は、この部分に使われていたんだ」など、新たな発見がありますよ。

さらに・・・

鑑賞後は、山種美術館の「Cafe 椿」に立ち寄るのも おすすめ。展覧会の作品をイメージした和菓子など、オリジナルメニューを味わえます。

『【特別展】桜 さくら SAKURA 2025 ―美術館でお花見!―』をイメージした和菓子。「Cafe 椿」では展覧会ごとに、作品にちなんだオリジナル和菓子を提供しています。2つからテイクアウトも可能です。

講演会は、今回とは異なる会場やオンラインで開催する場合もありますが、このコースを参考に、鑑賞と体験を自由に組み合わせてみてくださいね。

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

※本記事は2025年3月の取材に基づいて掲載しています。最新情報は渋アートサイト、山種美術館ホームページ等でご確認ください。

■山種美術館の次回展

『【特別展】生誕150年記念 上村松園と麗しき女性たち』

会期:2025年5月17日(土)~7月27日(日)

会場:山種美術館(東京都渋谷区)

※次回展の講演会は、定員に達したため募集を終了しました

講演会「上村松園ー凛として、たおやかに」

講師:仲町 啓子 氏(実践女子大学名誉教授、秋田県立近代美術館特任館長)

日時:2025年6月1日(日)14:00~15:30(13:30開場)

会場:國學院大學 院友会館(渋谷区東4-12-8)

参加費:500円

定員:120名

※講演会のご参加には別途「上村松園と麗しき女性たち」展に入場可能なチケットまたは半券が必要です。

※当日会場にて展覧会入場チケットの購入も可能です。

今後の展覧会の関連イベントにも、どうぞご注目ください。

・ ・ ・ ・ ・ ・

こちらの記事もあわせてご覧ください。

\もっと山種美術館を知りたい/

渋アートと巡る——山種美術館

\ 山種美術館周辺を歩いてみませんか? /

文化が薫るまち歩き -山種美術館編-〈恵比寿・広尾エリア〉