2025.05.02 UP

文化と暮らしと渋アート。―磁器を愛した“妃たち”と今をつなぐ“西洋”の菓子―

日本にとどまらず世界の文化を取り上げる企画展や公演が開催されることもある渋アート連携施設。日本が世界各国から受ける影響や日本が世界に与える影響は、日本美術や日本文化を知り楽しむ上で重要な要素のひとつと言えます。

そこで今回の『文化と暮らしと渋アート。』では、松濤エリアにある戸栗美術館 と渋谷区立松濤美術館 (以下、松濤美術館)で、それぞれ「西洋」と「磁器」をテーマにした展覧会が同時期に開催されることにちなんだ「西洋のお菓子」をご紹介します。それぞれの出展作品が生きた時代の風を感じることができる老舗の洋菓子とともに、展覧会の余韻にひたるひと時を過ごしましょう。

※本記事で紹介している展覧会はすべて終了しました

・ ・ ・ ・ ・

■個性的なご近所同士-戸栗美術館と松濤美術館

今回取り上げるのは、日本でも数少ない東洋陶磁器専門の美術館である戸栗美術館と、絵画・写真・工芸品からポップカルチャーや現代アートまで文字通り多彩なジャンルの展覧会を開催する松濤美術館。ともに渋谷区松濤にあり、徒歩数分の距離とあって、普段からハシゴするファンも多い美術館です。

戸栗美術館(左)、松濤美術館(右)

この2つの館でともに2025年4月より開催されている展覧会が、戸栗美術館『西洋帰りのIMARI展-柿右衛門・金襴手・染付-』(以下『西洋帰りのIMARI展』)と、松濤美術館『妃たちのオーダーメイド セーヴル フランス宮廷の磁器 マダム・ポンパドゥール、マリー=アントワネット、マリー=ルイーズの愛した名窯』(以下『セーヴル フランス宮廷の磁器』)。偶然にもご近所で「西洋」と「磁器」をテーマにした展覧会が同時に開催されており、まさにハシゴにうってつけの条件がそろっています。

戸栗美術館『西洋帰りのIMARI展』チラシ(左)、松濤美術館『セーヴル フランス宮廷の磁器』チラシ(右)

※展覧会は終了しました

■2つの展覧会を通して「世界の磁器の歴史」を目で見て感じる

この2つの展覧会をあわせて楽しむことの最大の魅力は、何といっても「世界の磁器の歴史」の実物を目で見て、その歴史の流れを感じられること。一見別のものに見える東洋磁器と西洋磁器は、その歴史を知ることで同じ潮流の中で育まれたものだということがわかり、作品にもたくさんの関連性を見出すことができます。ここからはまず、時代の古い戸栗美術館『西洋帰りのIMARI展』から松濤美術館『セーヴル フランス宮廷の磁器』へ、順を追って世界の磁器の歴史と共にご紹介します。

●東洋磁器への憧れ-戸栗美術館『西洋帰りのIMARI展』

16世紀以前、景徳鎮磁器をはじめとする中国磁器はヨーロッパ諸国を中心に世界的な人気を誇っていました。当時の日本でも陶器の製造は行われていましたが磁器の焼成技術はまだなく、焼き物の中でもっとも進歩した技術でつくられた中国磁器はヨーロッパ諸国と同様に高級品として日本にも輸入され、特に上流階級の中で珍重されていました。

1610年代、ついに肥前・有田地域で日本初の磁器がつくられました。はじめは国内向けに中国景徳鎮磁器などを手本として製作され、佐賀・伊万里津から江戸や京都、大坂など各地に船で運ばれて取引がされていました。出荷された港の名前を取って「伊万里焼」と呼ばれるようになったのもこの頃です。

その後、1644年に起こった中国の王朝交替による内乱の影響で中国磁器の輸出量が激減したのを機に、伊万里焼は中国磁器に代わる憧れの東洋磁器として、世界各国の磁器コレクターのもとへ輸出されるようになります。

戸栗美術館『西洋帰りのIMARI展』より《白磁 花形猪口》

伊万里 江戸時代(17世紀後半) 高6.1cm

白磁の花形猪口は江戸の大名屋敷跡からの出土例があり、国内でも流通していました。現代でも時おり見かける花のようなデザインですが、300年以上前の西洋の王侯貴族はこの器をどんな風に使っていたのでしょうか。

一方、ヨーロッパでは磁器製作に必要な「カオリン」という鉱石が長い間見つからず、18世紀に入るまで磁器の製造は行われていませんでした。そのため、中国や日本の磁器への憧れは大変強く、主にオランダ東インド会社によってもたらされる東洋磁器は「金」と同様の価値を持ち、各国の王侯貴族によって収集されて宮殿の壁を飾りました。

日本から輸出される磁器への注文も品質向上だけにとどまらず、ティーポットやワインカップ、室内調度品としての大きな壺など、西洋文化に合わせたかたちや装飾の伊万里焼が多数注文・製造がされていたほど、ヨーロッパ王侯貴族の東洋磁器収集に対する情熱は大きかったのです。

そんなヨーロッパの代表的な東洋磁器コレクションのひとつが、ザクセン選帝侯国(ドイツ)の選帝侯フリードリッヒ・アウグスト1世(通称アウグスト強王/1670~1733年)のコレクション。アウグスト強王は1709年にマイセンで磁器の製作をヨーロッパ諸国に先んじて成功させた人物でもあり、収集した磁器はなんとおよそ24,000点。彼の磁器への並々ならぬ情熱がうかがえるコレクションであったうちの1点を、戸栗美術館『西洋帰りのIMARI展』で見ることができます。

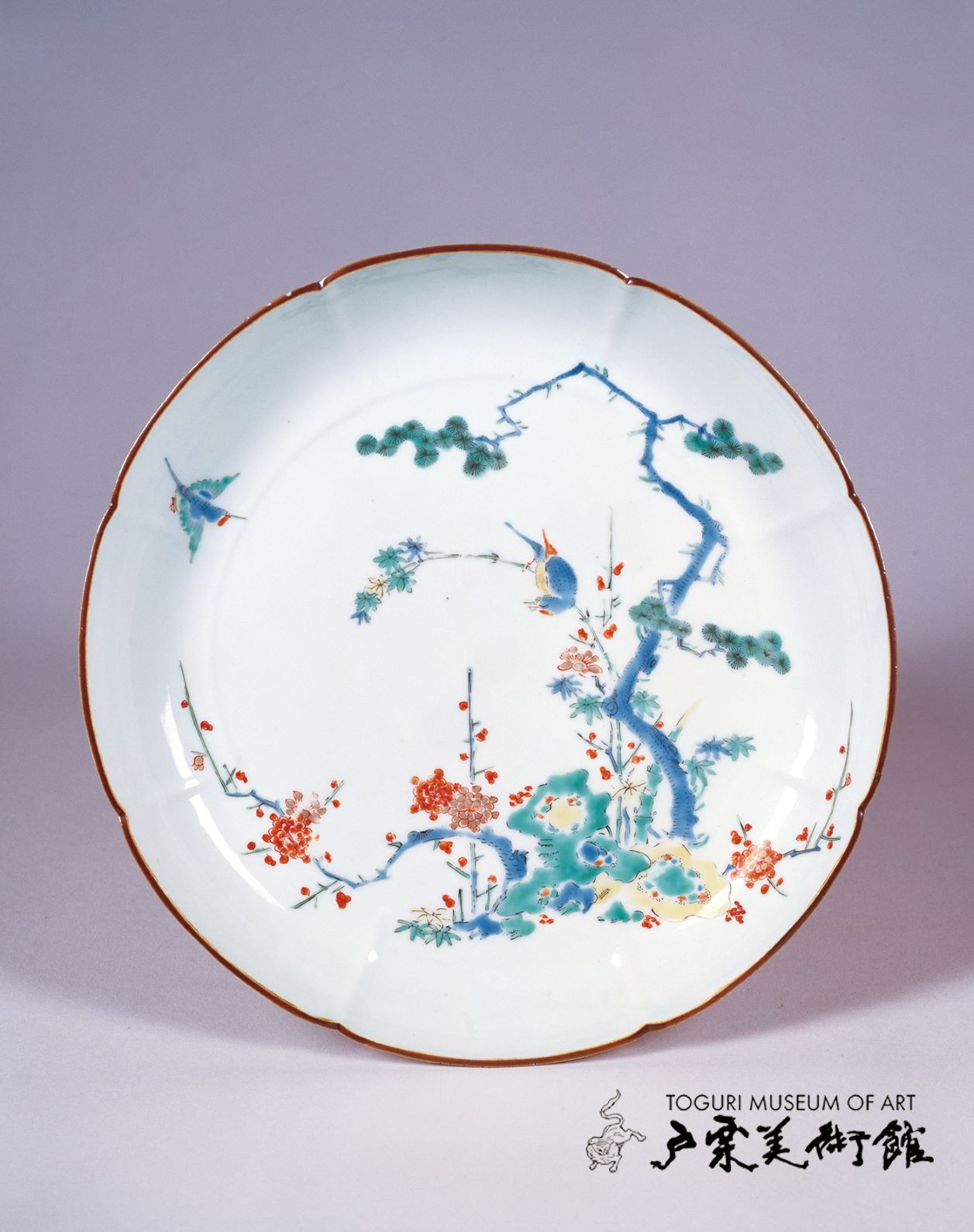

戸栗美術館『西洋帰りのIMARI展』より《色絵 花鳥文 輪花皿》

伊万里(柿右衛門様式) 江戸時代(17世紀後半) 戸栗美術館蔵 高3.6cm 口径22.0cm

アウグスト強王のコレクションであったうちのひとつ。目録を作成する際、作品の高台に直接「パレスナンバー」を彫り込んでおり、目録と作品を照合できるようになっています。

中国磁器に代わって瞬く間に各国の王侯貴族の心をとらえた伊万里焼でしたが、1684年以降、ヨーロッパ輸出を本格的に再開した景徳鎮磁器との価格競争や、当時鎖国していた日本にとって数少ないヨーロッパ輸出のルートであったオランダのアジア貿易衰退の影響で、伊万里焼の輸出は徐々に下火となります。1757年にはオランダ東インド会社の公式の磁器輸出が終了。その後は私貿易(脇荷)で細々と輸出される程度になり、伊万里焼をヨーロッパに運んだオランダ東インド会社も1799年に解散となりました。

そんな伊万里焼のヨーロッパ輸出衰退期に、伊万里焼を熱心に収集していたのが、オーストリア領ネーデルラント総督であった ロートリンゲン公カール・アレクサンダー(1712~1780年)でした。彼はオーストリア・ハプスブルク帝国の女帝 マリア・テレジア(1717~1780年)の夫の弟であり妹婿で、マリア・テレジアをはじめとするハプスブルク一族もまた例に漏れず、東洋磁器の愛好家であったと言われています。オーストリアのシェーンブルン宮殿にある「中国の間」には、花瓶や像、茶碗など、東洋磁器の様々な作品が天井に届くほど高く陳列されていて、マリア・テレジアはこの両部屋にことのほか愛着を持っていたそうです。

次のページへ>『華やかな西洋磁器の誕生ーオーストリア生まれのフランスの妃たちと洋菓子舗』

1 2