TOPICSトピックス

2023.12.15 UP

注目の書評家・三宅香帆による「最果タヒ書評」を公開!

最果タヒさんの魅力

最果タヒさんといえば、若い世代にとって今最も有名な詩人であることを否定する人はいないだろう。

詩集『グッドモーニング』で、第13回中原中也賞を受賞。『死んでしまう系のぼくらに』『夜空はいつでも最高密度の青色だ』といった詩集が、同ジャンルでは驚異的なベストセラーになる。そして『夜空はいつでも最高密度の青色だ』は映画化され、石橋静河と池松壮亮がその主演を務める。その後、5都市で最果タヒ展を開催するなど、現代の詩人においてここまで知名度がある人もいないくらい有名な詩人となっている。

しかし最果さんの魅力は、そこまで有名になりながら、決して何か重いものを背負わないことにある。

彼女の詩は、常に読んだ人にとって「これが自分の触れたかった言葉だ」と思う輝きを持っている。誰かの言葉を代弁しようとしているわけではない。社会についての重い言葉を発想としない。しかしそれでいて、いつも彼女の言葉は、個人に響く。それはまさに、詩という媒体をもって、最果さんの言葉が私たち個人に届くからだ。

若い世代の感性を、常に言葉にし続ける魔法を掛ける人。それが、最果さんの詩の魅力なのである。

シンデレラストーリーという名の階級上昇

さて、今回の「シンデレラ」という物語だが、一般に「シンデレラストーリー」という言葉は、女性の階級上昇を指して使われることが多い。

たとえば芸能界で、一夜にして注目され、いきなり売れっ子になった女の子。彼女をシンデレラストーリーと呼ぶメディアを想像することは難しくない。

あるいは少女マンガで、冴えない主人公の女の子が、いきなり学園の王子様に一目惚れされ、そしてみんなの注目の的になったとき。これもまた世間は彼女の物語をシンデレラストーリーと呼ぶだろう。

それまで低い地位にいた女性が、誰かに選ばれた結果、高い地位に上がる。それこそがシンデレラストーリーである。つまりここで重要なのは、ある種他人からすると「不当なまでに」高い地位に上がる女性として、選ばれることなのだ。

シンデレラストーリーとは、偶然選ばれた階級上昇のことを呼ぶ。だから本人に、主体性があってはいけない。

言うまでもなく、このようなシンデレラストーリーが女性の物語で繰り返し描かれる背景には、現実の女性の現実が存在している。現実を生きる女性たちは、長らく、自らの努力で階級上昇を成し遂げることは難しかった。フェミニズムが女性の社会進出を浸透させるまで、結婚という「異性に選ばれる」行為でしか、生まれ育った家の階級から離れることができなかったのだ。

シンデレラストーリーとは、長い間、女性が唯一生まれた家の階級から離れることのできる手段だった。

翻案された「シンデレラ」

前置きが長くなったが、詩人の最果タヒさんの言葉で「シンデレラ」の物語が翻案されることとなった。それが本作『シンデレラにはなれない』である。

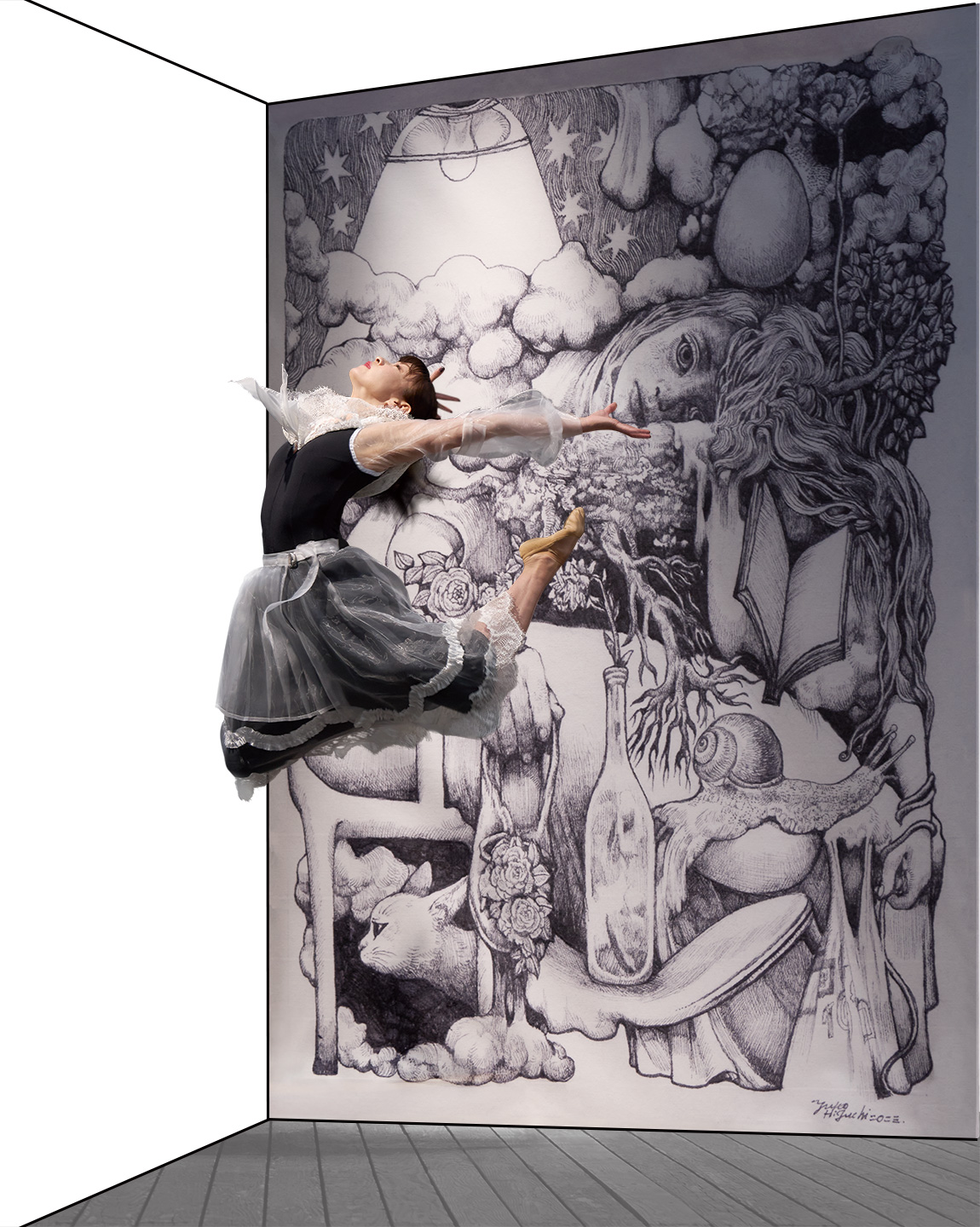

Kバレエ・オプトによる、古典バレエ「シンデレラ」の現代翻案は、シンデレラがヤングケアラーであるという点に着目したうえで制作されるという。その現代翻案の原案が、最果さんによる『シンデレラにはなれない』である、という立ち位置となっている。

現代でみるシンデレラ―たとえば古典バレエ「シンデレラ」、あるいはディズニーアニメや、絵本などのほとんどは、王子様とのロマンスが中心に描かれる。ぼろぼろの服を着ていた少女が、魔法の力で、美しいドレスを纏うことになる。美しいガラスの靴は、王子様へのヒントになり、彼女が見つかる契機となる。

しかし詩集『シンデレラにはなれない』は、このシンデレラストーリーを、「シンデレラに義理の妹がいる」という設定で描きなおしたのである。

本作には全6作品が収録されているが、そのどれもが「シンデレラが姉だったら?」という目線で綴られた詩なのだ。

ヤングケアラーとしてのシンデレラ

昨今人口に膾炙する言葉に「ヤングケアラー」という語彙がある。本来大人が担うべき家族のケアを、子どもが担ってしまっている社会課題の呼称である。

そして考えてみれば、シンデレラはヤングケアラーなのだ。一方で童話の「シンデレラ」において彼女は、最終的に家を出ることのできたヤングケアラーである。母の家を離れ、王子様と結婚することが可能になった。しかしシンデレラの姉はどうなったのだろう? 母の家を離れることはできなかった。シンデレラの姉は、物語が終わった後も、母とずっと一緒にいたのだろうか。そしてシンデレラがやっていた家事を、今度は誰がやることになったのだろうか。

そんな背景をもって、本作は翻案として、「家を出ることができない」ヤングケアラー・シンデレラの言葉を、詩にしているのである。

たとえば、第一作「大切な家族」では、「みんなのことを嫌いになりたい」と綴られる。なぜ彼女はみんな大切な自分の家族のことを、嫌いになりたいのだろうか? それはなぜなら、彼女が家を出られない理由がそこにあるからだ。彼女は家族が大切なのである。嫌いになれないのである。愛しているのである。だからこそ、彼女は家族から離れることができない。家を出ることができない。

あるいは第二作「優しい私」において、優しい女の子が王子様に好かれるのだと知った彼女は「優しいシンデレラは王子様と幸せになりました」という結末を夢想する。実際、童話のラストシーン、優しくて心がきれいなシンデレラは家を出て、幸せになる。しかし翻案版シンデレラは、姉として、母を捨てることができなかった。

そして第三作「ママが死んでしまった日」で、翻案版シンデレラは母に虐待されていることが明らかになる。しかし彼女は、自分を虐待する母を捨てることができないのだ。

第四作「シンデレラ」第五作「ガラスの涙」では、自分は童話の『シンデレラ』のようにはなれない、と思う翻案版シンデレラの心情が綴られる。

自分は母親や祖父の世話を捨て置いて、王子様と幸せになることなんか、できない。童話の『シンデレラ』のように、家から出ることを夢見る少女には、なれない。

第六作「シンデレラにはなれない」が「あなたたちとの手をふりほどきたいのに、ほどけないまま、私の涙をぬぐうひとだけが、どこにもいない。」という言葉で始まっているのは、翻案版シンデレラは自分の家族の手をふりほどき、王子様に涙をぬぐってもらうことを夢見ることができないのだという痛切な叫びを内包するからなのだ。

シンデレラは、シンデレラストーリーを夢見ることができない

少女たちがシンデレラストーリーを夢見るのは、少女たちの階級上昇の夢を叶える手段が結婚しかなかった時代背景が存在しているからだ、と前述した。

しかし一方で、シンデレラストーリーを夢見ることができることもまた、結婚という、家族から離れることが許された一部の少女に与えられた特権だったのである。

家族のケアをしなければいけない、自分が弱い家族を捨てたら家族はほんとうに死んでしまうかもしれない。最果さんが「シンデレラ」というキャラクターに託したのは、そんな叫びだった。

私たちはシンデレラの姉に「家族なんて捨てていいんだよ」と声をかけたくなってしまう。毒親からは離れるべきだ、ヤングケアラーになる必要なんてない。そんな言葉をつい、私たちは使いたくなってしまう。しかし現実的に、家族以外の人間が無償でケアすることが難しい世界で、弱い家族を捨てる選択肢をとることは、たしかに難しい。自立した個人を前提としながら、家族という繋がりを当然のものとしてこの社会は設計されている。その矛盾を、翻案版シンデレラは抱え込み、家族から自分は離れられないのだと思っている。だからこそ、翻案版シンデレラは、自分のシンデレラストーリーを、夢見ることができない。

これは現代でもしばしば問われる問題である。近年であれば、宇佐見りんさんの『くるまの娘』(河出書房新社、2022年)において、虐待を受けている娘が「家族を捨てることなんてできない」と心に決める場面が描かれていた。そして最果さんの『シンデレラにはなれない』もまた、この問題を扱った傑作として位置できるだろう。

芸術になることで不自由さは語り始める

共依存する家族に対して、「離れましょう」と他人は簡単に言う。もちろん、離れたほうがいい場合もたくさんある。とくに虐待を受けている子どもに対して、「離れましょう」と言わない大人はいないだろう。

しかし一方で、それでは弱い人間を誰がケアするのか?という問いに対して、「家族」以外の答えを社会が出せていないこともまた、本当である。

介護も、育児も、病人の世話も、他人が無料で担うものにはなっていない。他人がするとすれば、費用が必要になる。しかし家族であれば、無料で担うものになっている。

それが良いとか悪いとかではなく、現状、ただ家族がケアを担いすぎている。その結果、翻案版シンデレラのように、家族から離れて恋をする夢すら見ることのできない、少女が、いる。

異性に選ばれることでしか、家を離れることができないことも、ある種の不自由である。それはフェミニズムがずっと戦っていた不自由だろう。

しかし、異性に選ばれたいと思うことすら許されず、家を離れることを夢見ることすらできない不自由さもまた、現実には存在している。

最果さんの詩は、その不自由さを言葉にし、私たちの目の前に浮かべてくれる。海に沈む、ひとつの不自由な真珠を拾い上げ、囁く言葉を聴き、私たちに教えてくれる。その真珠の在処を。

芸術によって拾い上げられる不自由な真珠たちを、私たち鑑賞者は美しさに感動しながら、眺める。そのときはじめて、不自由さは言葉をもって語り始める。シンデレラの姉は、最果さんの紡ぎだす詩によってはじめて、その不自由な真珠を発見する。

芸術とは、不自由な真珠の声を聴くことから始まるのかもしれない。『シンデレラにはなれない』を読んで、そう思った。

三宅香帆

≪プロフィール≫

書評家、作家、大学講師。1994年生まれ。高知県出身。京都市在住。

京都大学文学部卒。京都大学大学院人間・環境学研究科大学院卒。2017年大学院在学中にデビュー。会社員を経て、2022年独立。

単著10冊。『人生を狂わす名著50』『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』『推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない 自分の言葉でつくるオタク文章術』等。編著に『私たちの金曜日』がある。

批評・エッセイ・インタビュー等の執筆業、文章の書き方や小説の読み方を伝える講師業、メディア出演を中心に活動。

好きなものは文学と少女漫画と宝塚と女子アイドル。大学院時代の専門は萬葉集。