2023.01.24 UP

【学芸員によるコラム3】「マリー・クワント展」の知られざるマネキンのエピソード

現在弊館にて開催中のマリー・クワント展はロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(V&A)で開催された展覧会の世界巡回展である。それゆえ、展示作品である衣服や小物だけでなく、衣服を着せ付けたマネキンも全てV&Aより来日している。そのマネキンがなかなか面白い、と注目を集めている。

本展で使用されているマネキンは、大きく3種類に分類される。それらは①もともとV&Aが保有していたもの、②本展のために手配されたもの、そして③本展のために特別に製作されたもの、である。ところで、辞書によるとマネキンは「流行服などを着せて店に並べる等身大の人形。マネキン人形。」と定義されている。つまり頭と両腕両脚のついた人間の形を模したもの、といえる。同じく衣服を展示するためのツールとして、トルソーやボディという展示具がある。これらはどちらも人間の胴体部分のみを模して作られる。頭、腕、脚は省略され、本体となる胴体部分は棒状の土台で支えられる。ちなみに、トルソーやボディのことをイギリスではテイラーダミー(Tailors dummy)と呼んでいる。仕立屋(テイラー)が、服を実際に着る人の代わり(ダミー)に見立てて使うもの、という意味であろう。

①もともと保有していたテイラーダミー

V&Aは何体ものテイラーダミーを本展開催以前より保持していた。それらのテイラーダミーは布張りされており、縫い付けることで容易に加工することができる。そのため、着せ付ける衣服に適したボディラインを作るべく、胸パッドやペチコートが縫い付けられた。また、必要に応じて腕に相当する部品が支持体として追加された。すなわち、これらのテイラーダミーは既製品を使用してはいるが、本展のためにセミオーダーメイド仕様にバージョンアップされている。

© Victoria and Albert Museum, London

②本展のために手配されたマネキン

V&Aでは本展開催にあたり、グラスファイバー製のマネキンを新たに入手している。脚の形状より、素足でつま先立ちしているものと、まるでヒールの靴をはいているかのようなもの、の二種類に分類できる。腕の体勢としては、手を後ろで組んだり、前で組んだり、両腕を軽く曲げて手を腰にあてたり、片腕だけ下ろしたり、といくつものポーズが混在している。これらのマネキンにもパッドなどで各衣服に上手く適合するよう調整がされている。しかし全体に統一感を持たせるため、頭部の形状は全て同一の一種類のみにとどめられている。

© Victoria and Albert Museum, London

また、クワントの初期の作品《パーティドレス》(1958-59年)のために、ブティック「バザー」キングスロード店での様子を参照し、あたかも1950年代後半当時の店舗に置いてあったかのようなポーズのマネキンを別注している。掲載画像では分かりにくいが、他のマネキンと比較すると腰にかなりのひねりが加えられている。

© Victoria and Albert Museum, London

③本展のために特別に製作されたもの

本展のためにオーダーメイドされたマネキンは5点ある。全てマリークワント社の広告用に撮影された写真に基づき、依頼制作されている。またこれらのマネキンの制作過程では、作品保護のためにわざわざ衣服のレプリカが作成され、使用された。

© Victoria and Albert Museum, London

© Victoria and Albert Museum, London

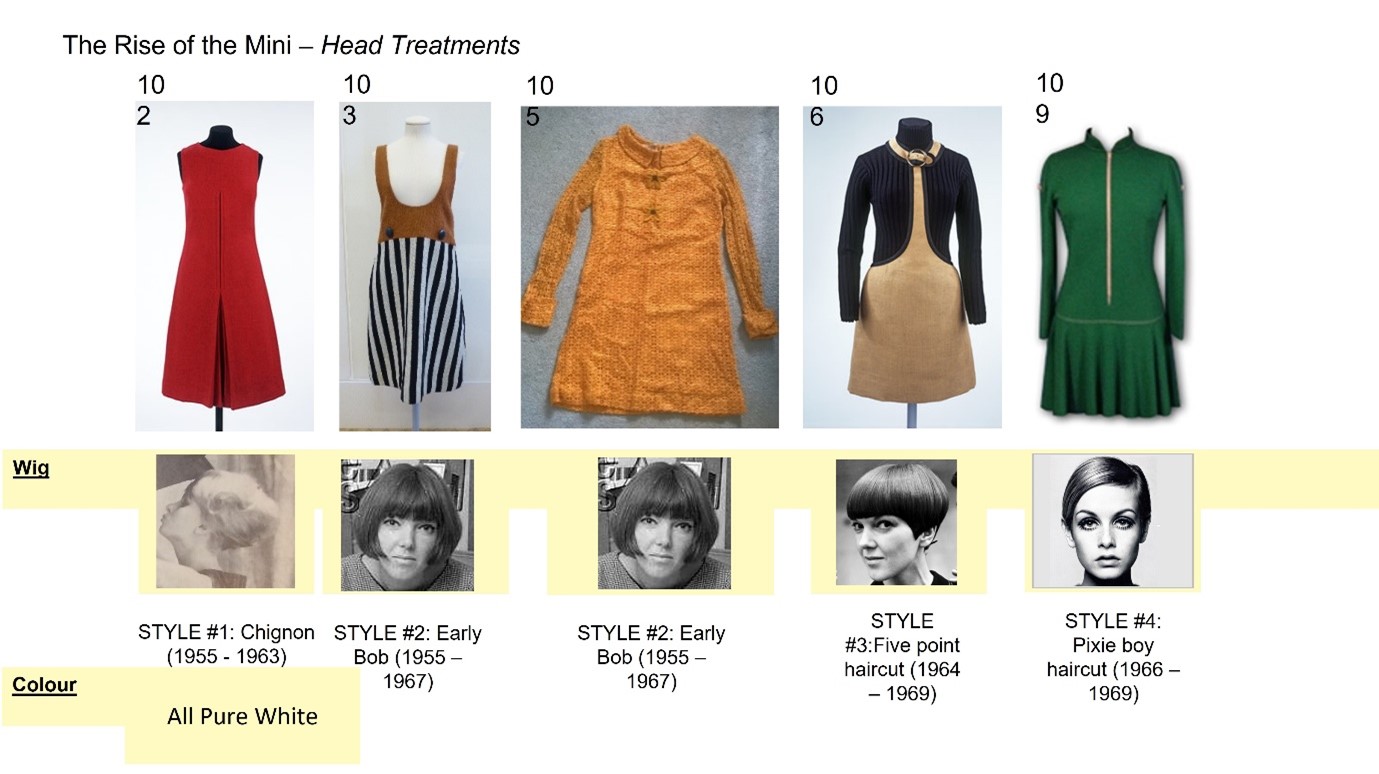

最後に、マネキンの頭部についても補足しておく。全てのマネキンの頭部は一種類のみ、と前述したが、テイラーダミーの頭部については別である。本展ではいくつかのテイラーダミーにも例外的に頭部が付け加えられている。コーディネート上、帽子と組み合わせることになったケースでは、頭部が不可欠だからである。そしてこれらのテイラーダミーの顔はどれものっぺら坊で、グラスファイバー・マネキンのそれとは明らかに別様である。更に、グラスファイバー・マネキンの顔は確かに全て同じ仕様なのだが、その頭部を覆っているウィッグについてはまた別の話である。実はクワントやツイッギーのヘアスタイルを参考に、5種類のウイッグが考案され、全て手作業で制作された。どのウィッグをどのマネキン(衣服)に適用するかは、キュレイターたちによって細かく検証の上、逐一指定されている。

© Victoria and Albert Museum, London

ここまで本展で使用のマネキンについて言及してきたが、単なる展示用のツールとして片付けてしまうには忍びないほどの、多大な労力が注入されていることをお分かりいただけたであろうか。たかがマネキン、どころか、これらのマネキンやテイラーダミーなくして、本展は成立しないのである。

Bunkamura ザ・ミュージアム 学芸員 岡田由里