2022.08.18 UP

スペシャリストたちが語る、<かこさとしの絵本と私>

◆門井慶喜さん (作家)

日本で最初に地下鉄が開通したのは昭和二年(一九二七)、浅草‐上野間二・二キロ。現在の東京メトロ銀座線の一部です。

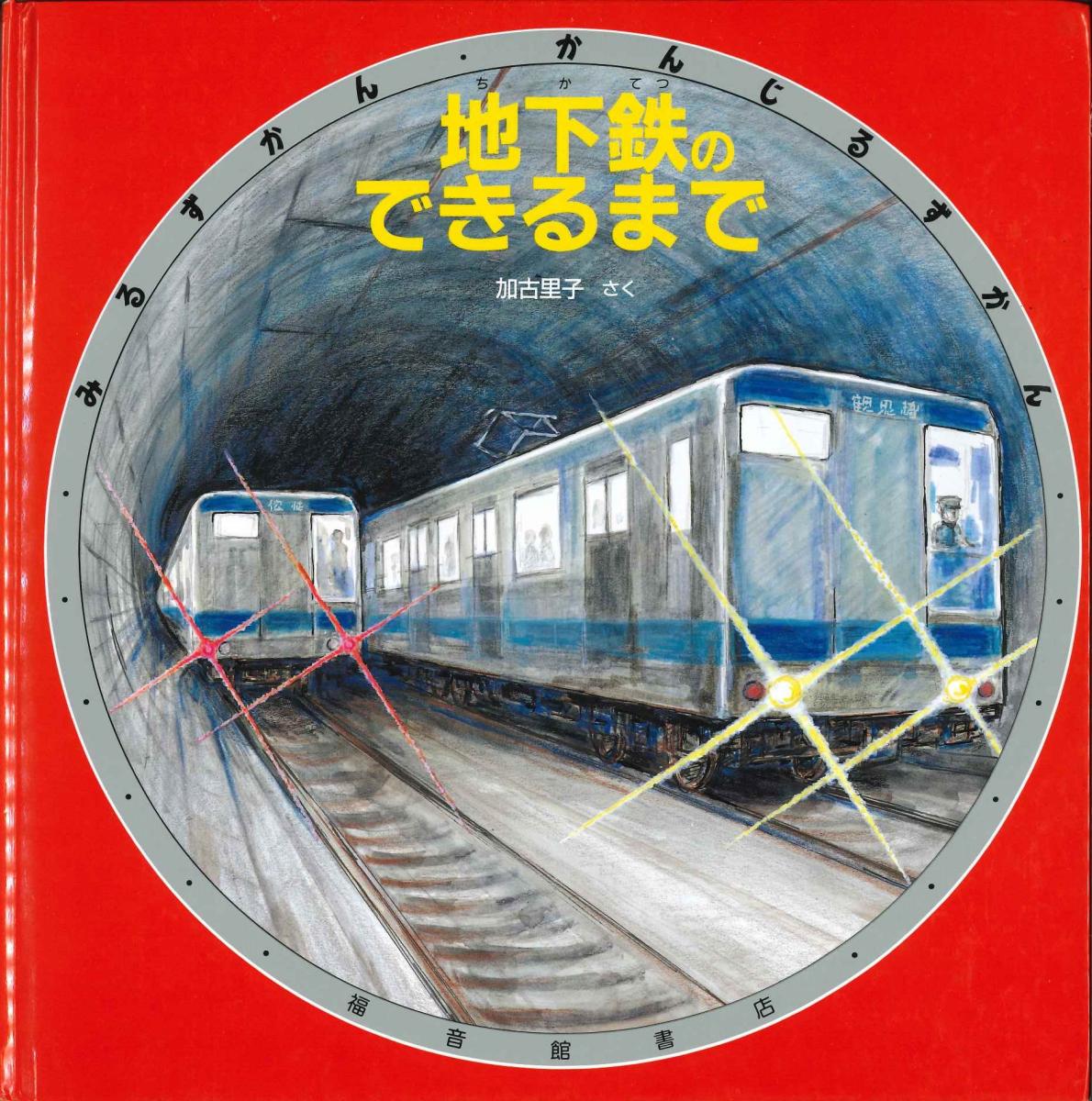

この歩いても着いてしまうような短い路線に賭けた人々のことを私は『地中の星』(新潮社)という小説に書きましたが、そのさい最初に熟読したのが加古里子『地下鉄のできるまで』でした。

五十回は軽く読んだでしょう。絵も文もわかりやすいし、正確だし、しかも知識の程度が高い。私はこれを読んで基本的な工法を頭に入れて、それから戦前の資料にぶつかって当時のもろもろを再現したのでした。

つまり『地下鉄のできるまで』は、勉強の基礎工事をしてくれた。それだけでも稀有なことなのに、私はさらに、おさないころ『だるまちゃんとてんぐちゃん』などで人間そのものの基礎工事もしてもらっている(いま母の声が耳に響いています)。

歴史小説というのは一般に感受性と調査能力との化合物なのですが、そのどちらでもお世話になったわけです。こんな人はほかにいません。

『地下鉄のできるまで』 1987年 (福音館書店)

©1987 Kako Research Institute Ltd.

◆北山太樹さん (海藻学者)

会場で上映されていた『自転車にのってったお父ちゃん』を観て涙がとまりませんでした。昭和30年に制作された紙芝居をもとにした幻灯作品で、かこさとしさんが川崎でセツルメント活動をされていた当時にあった実話がもとになっているそうですが、製鉄所の事故で亡くなった父の自転車が売られて運ばれていくのを、川の土手でいつまでも見送る幼い姉弟の影が私の脳裏から離れません。

絵本のロングセラー作家として実に多様なテーマに取り組まれたかこさんですが、その膨大な作品群には子どもへのあたたかいまなざしが通底しています。とりわけ科学絵本の分野では、ダムの造り方から人体の構造まで、けして手を抜くことなく、徹底的に調べ上げ、徹頭徹尾余さず、半世紀以上にわたって綿々と描き続けたのは、子どもたちにこの世界のありようとその仕組みを包み隠さず分かりやすく視覚的に伝えたいという強烈な欲求を抑えられなかったからではないかと私には感じられます。

この「伝えたい」という点において、かこさんは、自分が発見したくて研究する科学者ではなく、集積された科学知識を絵本によって広く国内の子どもたち(や大人)に普及させる科学教育者の役割を担われました。近年になって我が国でも注目されるようになった「サイエンスコミュニケーター」の先駆けだったと言えるでしょう。

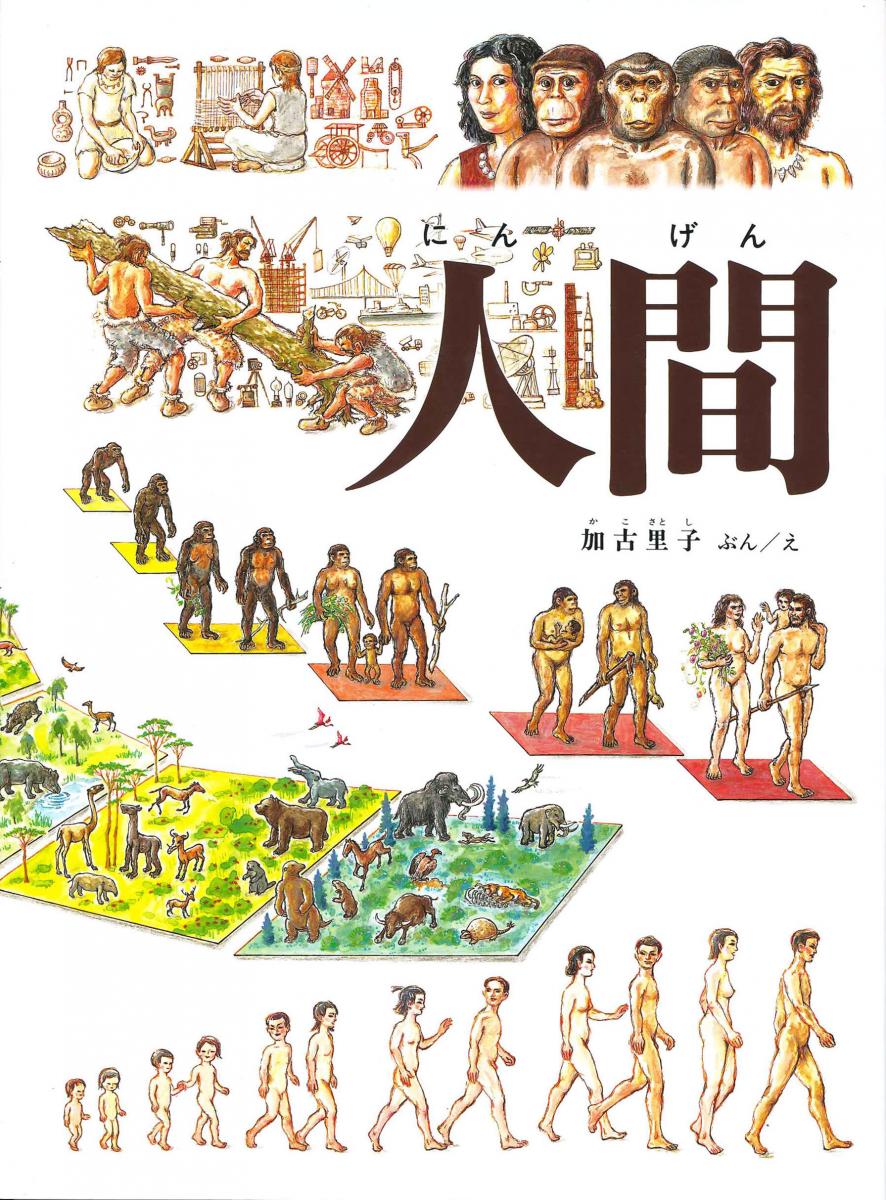

その半世紀に及ぶ科学伝道の集大成が、宇宙の誕生から人体の設計まで森羅万象を総覧した『人間』であり、また今回はじめて展示公開された未完成稿『宇宙進化地球生物放散変遷総合図譜(通称:生命図譜)』です。

『人間』 1995年 (福音館書店)

©1995 Kako Research Institute Ltd.

『人間』の遺伝子に触れたページで、かこさんは語ります。

いまあなたが生きているのは、

こうして「生命の設計書」が、

およそ40億年ひきつがれてきたからですし、

人間のあつまりがささえとなってきたからです。

そしてその「生命の設計書」は、

これからも人間とそのあつまりによって

うけつがれていくことをおもえば、

むやみに死をおそれることもないし、

死の悲しみものりこえられることでしょう。

(加古里子ぶん/え『人間』(福音館1995年)より)

かこさんがこの作品で子どもたちに伝えたかったのは、どんなにつらくても人生にはいきる価値があるということだったのではないでしょうか。国立科学博物館(上野)には、かこさんの『人間』と共通する、「私たちは誰もが138億歳であり、この世界のすべてと関わっている」というコンセプトで企画された常設展示「地球史ナビゲーター」があります。『人間』とあわせてご覧いただけましたら幸いです。

国立科学博物館「地球史ナビゲーター」

https://www.kahaku.go.jp/exhibitions/permanent/earth_navi/

※外部サイトにリンクします

◆加藤絢さん (世田谷美術館 学芸員)

『たねからめがでて』かこさとし 著、若山憲 絵 1968年(1988年新版)、童心社

子どもの頃、かこさとし作の絵本を読むときに抱いた感覚を思い起こす。それは『はははのはなし』(福音館書店、1972年)にしても、『からすのパンやさん』(1973年、偕成社)にしても共通していて、物語やファンタジーに回収されないリアリティ、細部に見え隠れする現実感とでもいおうか。画面を埋め尽くす様々なかたちのパンは、俯瞰して描かれていて主観的な要素が少ない。唾をのみ込みつつ眺めても、ふと図鑑を眺めているような心持になるのだ。

『たねからめがでて』は、「かこ・さとし かがくの本」全10巻シリーズからの1冊。土に落ちた種から芽が出て育ち…また種をのこすことで巡る植物の生を伝える科学知識絵本だ。絵は『しろくまちゃんのほっとけーき』など「こぐまちゃんえほん」シリーズ(こぐま社)で知られる若山憲が手がけた。若山の描く対象へのまなざしは、科学的というよりむしろ詩的で、絵が物語へと還元されていくような向きがあり、かこ作品とどこか対照的に感じられる。絵をかこ本人が描いたなら、全く異なる本になっただろう。両者の化学反応を感じる1冊だ。

『たねからめがでて(かこさとし かがくの本3)』 かこさとし 著、若山憲 絵 1968年(1988年新版) 、童心社

※本展には出展されません。

◆皿井舞さん (学習院大学教授)

徹底した実証主義と弱者へのまなざし

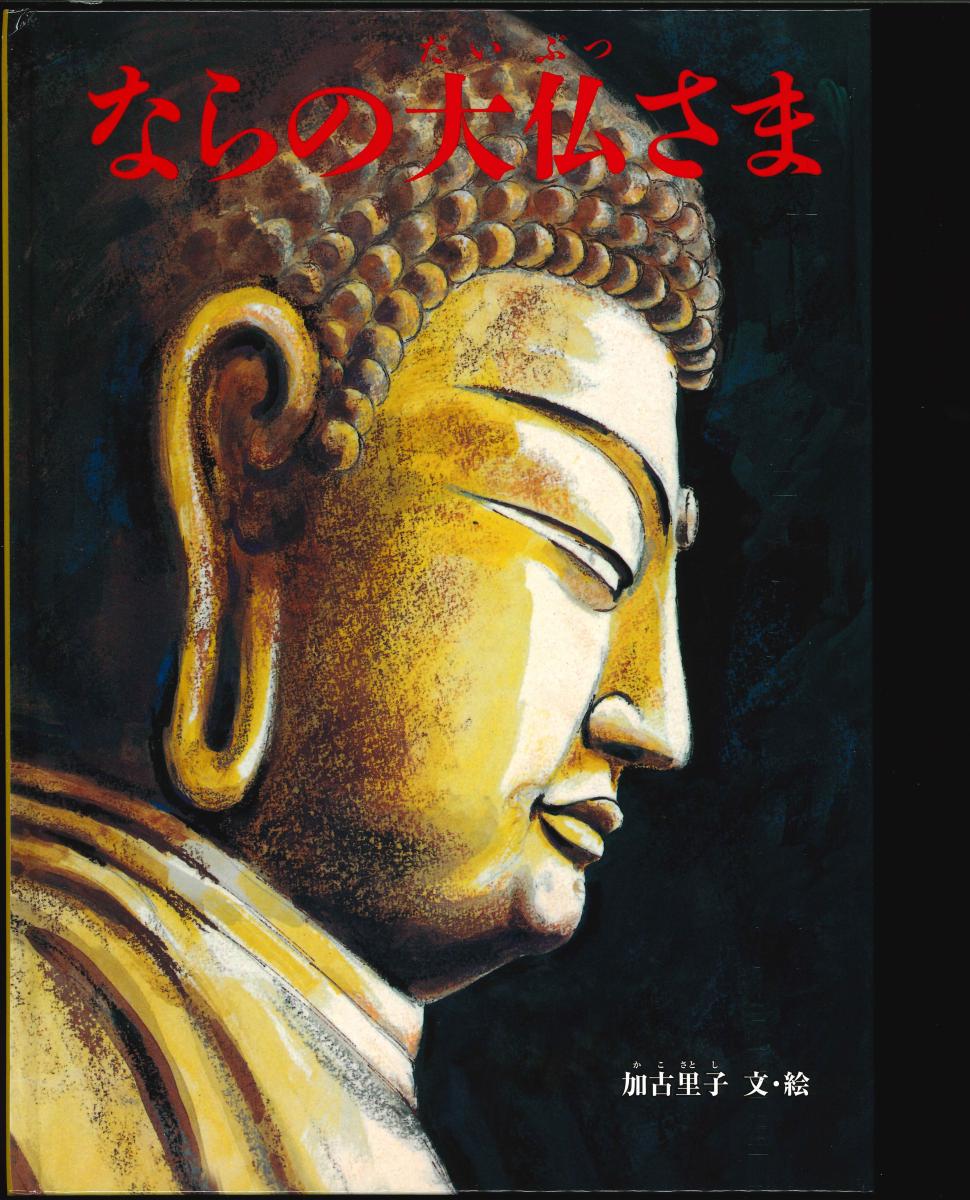

「奈良の大仏さま」といえば、知らない人はいない日本で最も有名な仏像ではないでしょうか。高さがビルの3階分くらいはある巨大な大仏さまを見上げれば、ただただ、その大きさに圧倒されるばかりです。それが溶かした金属を型に入れて固める鋳造技法で造られていて、しかも1度ならず2度も造り直されていると知れば、誰もが「今ほど技術の発達していない大昔にどうやって造ったのだろう」「どうしてこんなに大きな仏像を造ろうと思ったのだろう」と不思議に思うことでしょう。

本書は、そうした素朴だけど本質的な疑問に、徹底した調査と考察を踏まえながら、優しく答えてくれます。細部にまで行き届いた厳密さは絵本の域を超えていると言ってもよいでしょう。

また何といっても本書に通底するのは、かこさとしさんの弱者への視線と想像力です。これだけの大きな仏像を造る困難は想像してあまりあります。会場でご覧いただける鍍金の場面は、決して正史にはあらわれない、大仏造立に駆り出された庶民の困苦を描き切った名場面です。科学者としての実証主義的な姿勢と、弱者への優しいまなざしが融合したネオレアリスモ的絵本、それが『ならの大仏さま』なのです。

『ならの大仏さま』 1985年 /2006年 (福音館書店 / 復刊ドットコム)

©1985 Kako Research Institute Ltd.