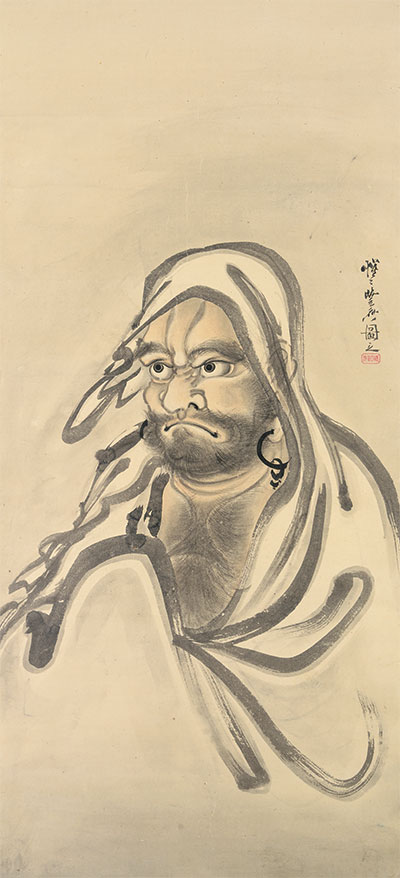

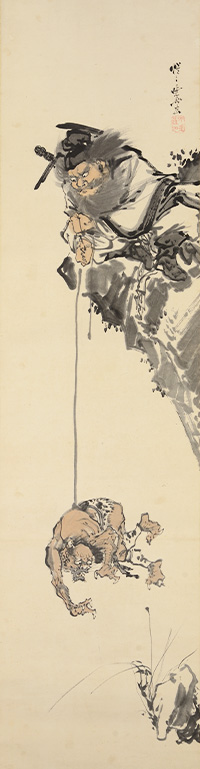

暁斎の豊かな発想は浮世絵版画に留まらず、数多の肉筆の戯画を生んだ。暁斎が頻繁に描いた主題のひとつに鍾馗がある。鬼を退治する鍾馗は伝統的に魔除けなどの目的で用いられた図像だが、暁斎はこのよく知られた鍾馗と鬼の関係に着目して戯画へと転回させた。《崖から鬼を吊るす鍾馗》では、鍾馗は鬼を退治するだけでは満足せず、鬼を崖の上から吊るして薬草か何かを取らせようとしている。ここでは鍾馗はもはや正義ではなく、自らの立場を利用して鬼を酷使する者として現れ、本来憎むべき存在である鬼は転じて気の毒な立場に置かれている。暁斎の手にかかれば七福神もまた卑近な存在となり、《弁財天の絵を見る六福神》では、大黒天が七福神の紅一点である弁財天の掛軸を指さし、くつろいだ様子の恵比寿と何やら話をしている。鍾馗や七福神といった神々も、暁斎の作品では欲深く人間味のある存在となってしまう。

多くの場合、暁斎が描いた戯画は即興的な素早い筆致で描かれ、入念な彩色が施されることはほとんどない。暁斎は来場者の求めに応じて即興で絵を描く書画会にたびたび参加し、一日に200枚もの絵を描き上げたという逸話さえ残る。暁斎の戯画には書画会などで描かれたと考えられるものも少なくないが、即興的であるがゆえに、それらの作品からは暁斎の溢れだす発想や巧みな筆運びを直接に感じ取ることができる。

その1伝統を探究し、伝統で遊ぶ絵師、河鍋暁斎

幕末から明治という時代の転換期を生きた河鍋暁斎(1831-1889)は、浮世絵師の歌川国芳に師事したのち狩野派に学んだという異色の絵師である。自らのスタイルを一つに限定することなく、ときに正統な狩野派絵師として、またあるときは大胆な発想の浮世絵師として、諸流派の技法や西洋画の知識も取り入れながら、聖なるものから俗なるものまで、古きものから新しきものまであらゆる事物を描き上げた。現存する作品は主題も技法も多岐に及び、一人の絵師の手によるものとは思えないほどである。本展は世界屈指の暁斎コレクションとして知られるイスラエル・ゴールドマン氏のコレクションを通じて、眩暈がするほど多彩な暁斎の世界を紹介する。

狩野派と浮世絵のあいだで

-

《不可和合戦之図》 明治10(1877)年 大判錦絵三枚続

-

《名鏡倭魂 新板》 明治7(1874)年 大判錦絵三枚続

伝統を転回させた世界

-

《崖から鬼を吊るす鍾馗》

明治4-22(1871-89)年 紙本淡彩 -

《弁財天の絵を見る六福神》

明治4-22(1871-89)年 紙本着彩

国内そして海外での評判

狩野派の絵師でありながら戯画も描き、浮世絵師としても活躍した暁斎を当時の世間はどう見ていたのであろうか。本来、狩野派絵師が戯画や浮世絵などを描くことは、褒められたことではなかった。しかし浮世絵を描き始めたのちの安政6(1859)年にも、暁斎は芝増上寺の黒本尊院殿の修復に駿河台狩野派の一員として参加している。また明治3(1870)年には書画会で酔中に描いた絵が、居合わせた官吏の目に留まり投獄される羽目にもなっているが、明治9(1876)年にはフィラデルフィア万国博覧会に博物館事務局から出品を依頼されている。世間は暁斎の振る舞いに戸惑いつつも、その画力を認めざるを得なかったのである。そして明治14 (1881)年の第二回内国勧業博覧会では、出品作のうち枯木に佇む鴉を一気呵成に描き上げた《枯木寒鴉図》(榮太樓總本鋪蔵)が実質上の最高賞である妙技二等賞牌を得た。その賞状に記された「平生の戯画の風習を取り払ったこの作品の妙技は実に褒め称えるべきものである」という評は、暁斎に対する世間の印象を如実に物語っているといえよう。《枯木寒鴉図》は、菓子屋榮太樓が100円という異例の高額で購入したことも手伝って大きな評判を呼び、以来暁斎は無数の鴉図を描いて「鴉かきの暁斎」と呼ばれるほどになった。《枯木に夜鴉》は金砂子を蒔いた藍紙を用いて薄闇に佇む鴉を表現した珍しい作品だが、これも《枯木寒鴉図》の評判から描かれた鴉図のひとつと考えられる。

驚くべきことに暁斎の評判は日本国内に留まらず、世界へと広まっていった。暁斎の鴉図にはしばしば向かい合う2羽の鴉の図と「万国飛」という文字を配した印が押されているが、これは鴉図によって画名が世界に知れ渡ったことを記念したものと伝えられる。いまだ開国間もない時期でありながら、暁斎は数多くの外国人と交流し、書画会や在日外国人宅などで外国人を前に揮毫することもあれば、外国人が暁斎の自宅を訪れることもあった。英国人建築家のジョサイア・コンダーに至っては明治14(1881)年頃より暁斎に師事し、数々の優れた作品を残している。明治以来の暁斎への海外からの熱い眼差しは、世界中の美術館に暁斎のコレクションを形成させ、今日ではイスラエル・ゴールドマン氏のような偉大な個人収集家を生んでいるのである。

《枯木に夜鴉》

明治4–22(1871–89)年 藍紙墨画、金砂子

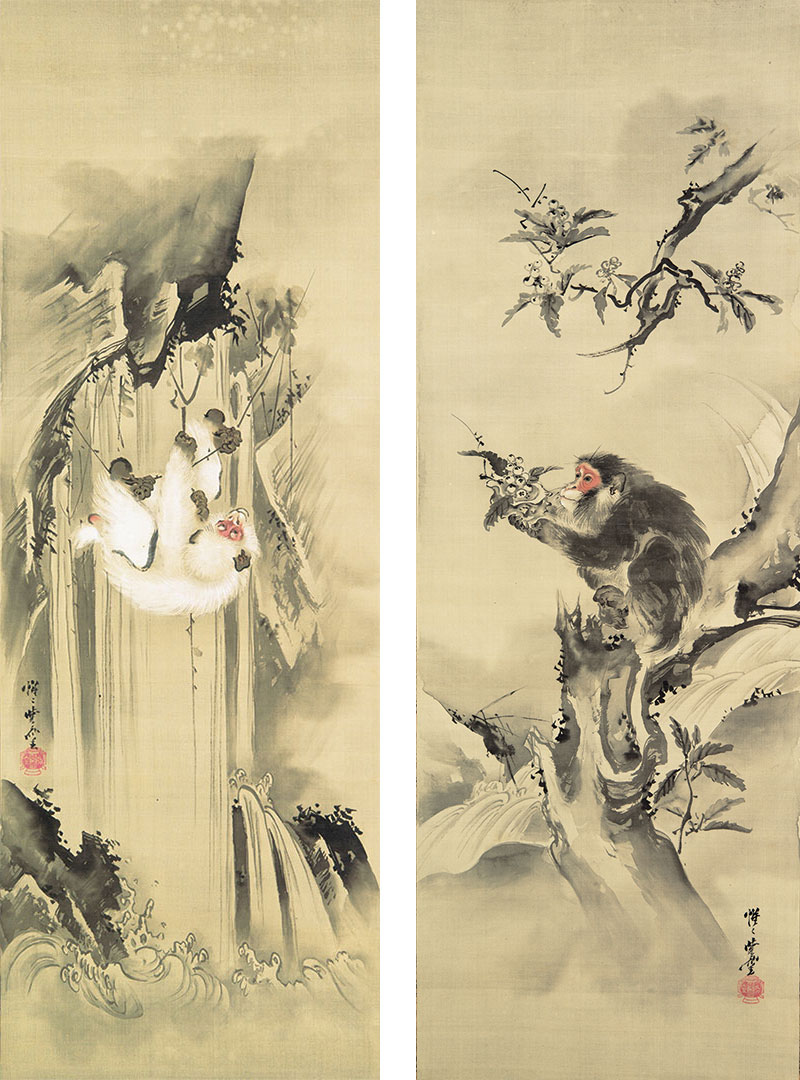

絵画的探究と遊び

晩年に出版された『暁斎画談』には、暁斎が絵画研究のために探し求めた先人たちの絵画の写しが多数掲載されている。そこには中世絵画に始まり、歴代の狩野派絵師、巨勢派、土佐派、円山派、浮世絵師のほか、中国絵画や西洋の解剖図まで、当時知り得たあらゆる様式の絵画が網羅されており、さながら美術史全集のようである。暁斎は伝統を研究して我がものとすることを求め、時代や文化の担い手を問わずあらゆる図様に精通した。ただし『暁斎画談』に示される絵師としての熱意は、戯画に表われるユーモアとも必ずしも矛盾しない。暁斎は類まれなる優れた仏画や動物画を描く一方で、自らが得た画力と知識を使って最大限に遊んだ。そしてまた、今日の我々にもその世界で遊ぶことを許してくれるのである。

Bunkamuraザ ・ ミュージアム 学芸員 黒田和士

注1:《百鬼夜行図屏風》(部分)明治4–22(1871–89)年 紙本着彩、金砂子

注2:《地獄太夫と一休》(部分)明治4–22(1871–89)年 絹本着彩、金泥