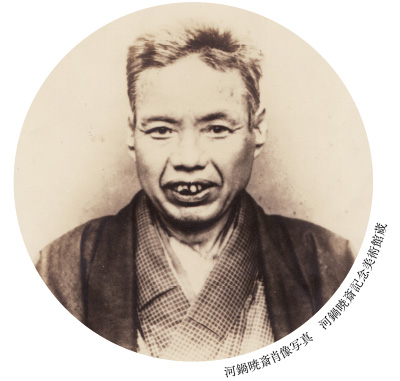

河鍋暁斎略年譜

- 天保2年(1831)

- 下総国古河(現・茨城県古河市)に生まれる。

- 天保8年(1837)

- 浮世絵師歌川国芳の門に入るも、二年ほどで去る。

- 天保11年(1840)

- この頃、駿河台狩野家の絵師前村洞和愛徳の門に入るが、間もなく洞和が病気となり、駿河台狩野家当主の狩野洞白のもとへ移る。

- 嘉永2年(1849)

- 狩野派の免状を与えられ、洞郁陳之の号を得る。

- 安政2年(1855)

- 安政大地震の直後に、仮名垣魯文とともに世相を反映した鯰絵を出版する。

- 安政4年(1857)

- この頃、江戸琳派の絵師鈴木其一の次女と結婚、絵師として独立する。

- 元治元年(1864)

- この頃、多数の錦絵や版本を出版する。

- 慶応元年(1865)

- 深山幽谷の風景を会得するべく門弟とともに信州を旅する。途中、依頼されて戸隠神社中社の天井に龍図を描く。

- 明治3年(1870)

- 十月、書画会で酔中に描いた絵が、居合わせた官吏の目に留まり投獄される。年末もしくは翌年正月に放免。

- 明治6年(1873)

- ウィーン万国博覧会に出品するために「鷹、蛇、雉の相食はんとする図」を描くも期日までに完成しなかったが、同博覧会の装飾のために大幟「神功皇后・武内宿彌の図」を依頼されて制作。

- 明治9年(1876)

- フィラデルフィア万国博覧会に「枇杷栖ノ島図」「中世歌妓ノ図」を出品。フランス人実業家エミール・ギメと画家フェリックス・レガメーが暁斎宅を訪問。

- 明治14年(1881)

- 第二回内国勧業博覧会に出品した「枯木寒鴉図」が、事実上の最高賞である妙技二等賞牌を受賞。百円という法外な価格を付けたが、菓子商の榮太樓が購入し話題となる。明治10年にお雇い外国人として来日した英国人建築家ジョサイア・コンダーが暁斎に入門。

- 明治15年(1882)

- 第一回内国絵画共進会に「風神」「雷神」を出品。

- 明治16年(1883)

- 竜池会がパリで開催した第一回日本美術縦覧会に「龍頭観音図」を出品。

- 明治17年(1884)

- 駿河台狩野家の当主狩野洞春の臨終に際し、画法を後世に伝えるよう託され、狩野派宗家の狩野永悳に入門する。

- 明治18年(1885)

- この頃、仏道に帰依して本郷の霊雲寺より「如空」の法号を授かる。以後、これを絵画の署名に用いるようになる。

- 明治22年(1889)

- 4月26日、コンダーらが見守るなか死去。谷中の瑞輪寺正行院の墓地に埋葬される。

注1:《百鬼夜行図屏風》(部分)明治4–22(1871–89)年 紙本着彩、金砂子

注2:《地獄太夫と一休》(部分)明治4–22(1871–89)年 絹本着彩、金泥