学芸員によるコラム

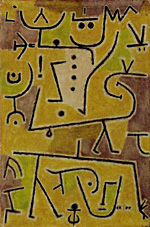

パウル・クレー《赤いチョッキ》 |

今から15年前、ザ・ミュージアムでパウル・クレーの回顧展が開催された。展覧会はスイスのクレー財団の作品が中心だったが、出品者の一つ、ノルトライン=ヴェストファーレン州立美術館の当時の館長シュマーレンバッハが、「クレーとピカソ」と題する興味深いエッセイを図録に寄せている。今回の展覧会を予言するかのようなその文章で、二人の画家を比較しながら、派手なピカソの対極ともいえるクレーを「20世紀前半の偉大なる二人の画家の一人」として位置づけているのである。

ラテン文化圏に属し、外交的で現世的なピカソとは対照的に、クレーはゲルマンの世界に属し、内向的で夢想的であった。平面における三次元の対象のあり方を、色彩を排した世界で追求したピカソのキュビスムは、色彩に関心を抱いていた詩人画家クレーに直接の影響を及ぼすことはなかった。それが間接的ながら伝わったのは、キュビスムを色彩豊かな光の理論に結びつけたドローネを介してであった。没意味的な単なるフォルムの追究ではなく、近代社会を暗示するエッフェル塔といった含意のあるものを、しかも主観的な色彩で提示したドローネの作品は、「芸術における精神的なもの」に重きを置く北方の画家のハートを射止めたのである。

パウル・クレー《宝物》 |

深い精神性に裏付けられたクレーの芸術は、ゲルマン文化の宝であった。クレーという芸術家は、20世紀に彼らの文明が手に入れた様々な造形言語を巧みに操りながら、彼らの心を代弁する語り部となったのである。世界をさらに豊かにしてくれる新星が、彼らの文化圏から出現したのである。ピカソとクレーという並列は、あながち間違ってはいない。

ところが愚かな為政者はそのようなことを全く意に介さなかった。それどころか当時デュッセルドルフの美術アカデミーで教鞭をとっていたクレーは、ヒトラーから「退廃芸術家」の烙印を押され、追放されてしまう。そして作品は没収され、家宅捜査を受けるという艱難を強いられるのである。

戦後のドイツにおいて、クレーの作品を取り戻すことは、ドイツ人が自らの負の歴史に立ち向かい、失われた文化を取り戻すことを意味していた。そしてその先頭に立ったのがデュッセルドルフに新しく建てられた美術館の館長であったシュマーレンバッハだった。集中的なクレー作品の収集。もちろん他の作家にも目を配った。ドローネはもちろん、ピカソの作品も特に充実している。だがそれはなによりも、クレーの偉大さを際立たせながらバランスを取った結果なのかもしれない。

Bunkamuraザ・ミュージアム チーフキュレイター 宮澤政男

©Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf Photo: Walter Klein, Düsseldorf