TOPICSトピックス

【レポート】スペシャルトークイベントの内容をダイジェストでご紹介!<パート2>

2025.01.10 UP

2024年12月3日(水)、「永遠のミュシャ展」開幕を記念して、本展キュレーターのミュシャ財団 佐藤智子氏とBunkamuraザ・ミュージアム学芸員 宮澤政男によるスペシャルトークイベントが開催されました。その内容をダイジェストでご紹介いたします。

※パート1はこちら

(写真左)Bunkamuraザ・ミュージアム学芸員 宮澤政男(写真右)ミュシャ財団 佐藤智子氏

「写真家としてのミュシャ」

動きをどのように二次元で表現するか

宮澤:今回の公式ブックの中にもありますが、モデルに服を着せて、ポーズをとっている写真がたくさんありますね。

佐藤:写真家はもうひとつの彼の顔です。美術家として知られる前から亡くなるまで写真を撮っていました。だから財団には膨大な写真の資料があります。一番重要なのが〈スラヴ叙事詩〉などで作り上げたもの。劇場のようにセッティングして、映画のように自分が監督になって指揮をとりながら、モデルにポーズや演技をさせて撮るわけです。あるいはスタジオの中で、ヌードモデルに好きなように動いてもらい、それを連写して動きをとらえる。彼の関心ごとは、動きをどのように二次元で表すかなのです。

「第3章 ミュシャのアトリエ」ではミュシャが撮影した写真が作品にどう昇華されたかを映像で紹介

©2024 Mucha Trust-Grand Palais Immersif-Bunkamura

宮澤:「第4章」の女優たちが服を着てポーズ取っているっていうのは、まさにミュシャがやってきたことですよね。いわばミュシャの芸術活動の再現のような感じになっています。

佐藤:ミュシャはとにかく劇場が好きだった。若いころからアマチュア劇団で演技をしたり、自分がメガホンをとって監督したりしていた人。だからサラ・ベルナールに雇われた時には、ポスターを描くだけでなく、アーティスティック・ディレクターとしてアドバイスもしていたし、彼女が着ていた衣装や髪飾りなどすべて彼がデザインをしていました。

宮澤:そこがアール・ヌーヴォーの一面ですよね。つまり19世紀末のアール・ヌーヴォーというのは単に曲線で描かれているだけではなくて、ライフスタイルのトータルデザイン。特にグラフィックアートの分野が重要で、あとはインテリア、ファッション、宝飾品。逆にファインアート、油絵や彫刻といった伝統的分野はアール・ヌーヴォーとはあんまり言わないかな。

佐藤:アール・ヌーヴォーというきっちりとした形式があるわけではありません。誰もそういう言葉で、その特徴を作ったわけではありません。よってキュビスムとか、表現主義とか、フォーヴィスムとは違うわけです。だから私たちの今の主流のとらえ方は「アール・ヌーヴォー=過渡期」なのです。

現代の作家に影響を与え続けるミュシャの魅力

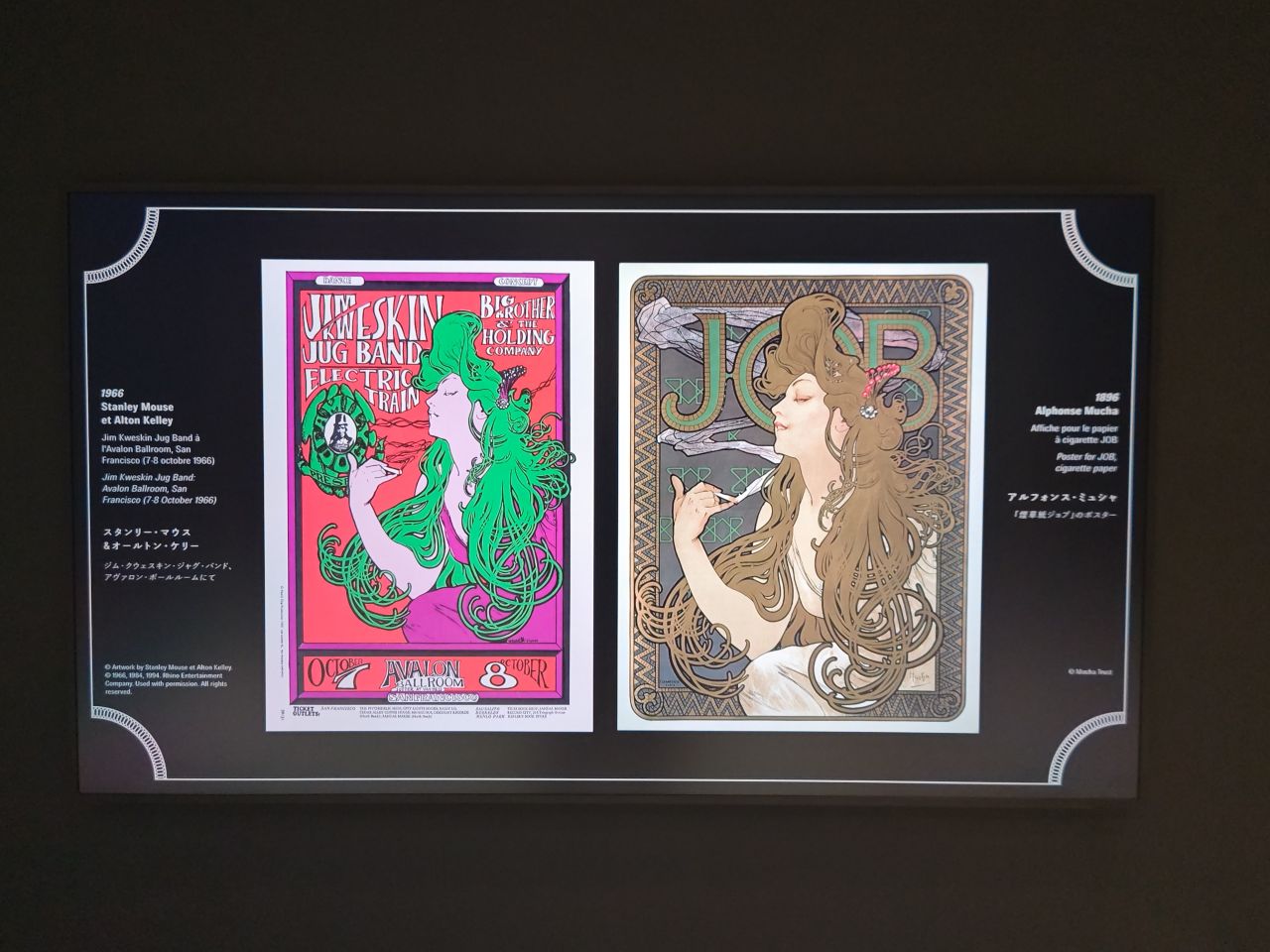

宮澤:でもミュシャという芸術家を通して、アール・ヌーヴォーというか、19世紀末に行われていた芸術の一潮流は見直されていると思いますね。実際に日本の漫画家とかも影響されていますし、本展の最後の方には影響されたアーティストの作品が色んな形で展開されています。《ジョブ》という紙巻きたばこの有名な作品をそのまま使っているアーティストもいますね。

会場風景 ©2024 Mucha Trust-Grand Palais Immersif-Bunkamura

佐藤:真似とかコピーとかって言いますけど。でも、これはミュシャ本人も言っていますが、オマージュ、つまり敬意を示すために同じ構図を使いつつ、違うオケージョン、違う色使いをして作る。

宮澤:1960年代はヒッピー・ムーブメントの頃ですからね。著作権の観念が甘かったと思います。だから真似しても大丈夫だったというのはあると僕は思います。

佐藤:それもありますけれども、あまりそういうことに頓着する時代じゃなかった。重要なのは、実はそれまでミュシャが忘れ去られていたということ。

宮澤:“鉄のカーテン”という共産主義のあの影響の中で、なかなかミュシャの作品が外に出なかった。

佐藤:だから彼ほど誤解され、さらに世によく知られていない有名人はおりません。

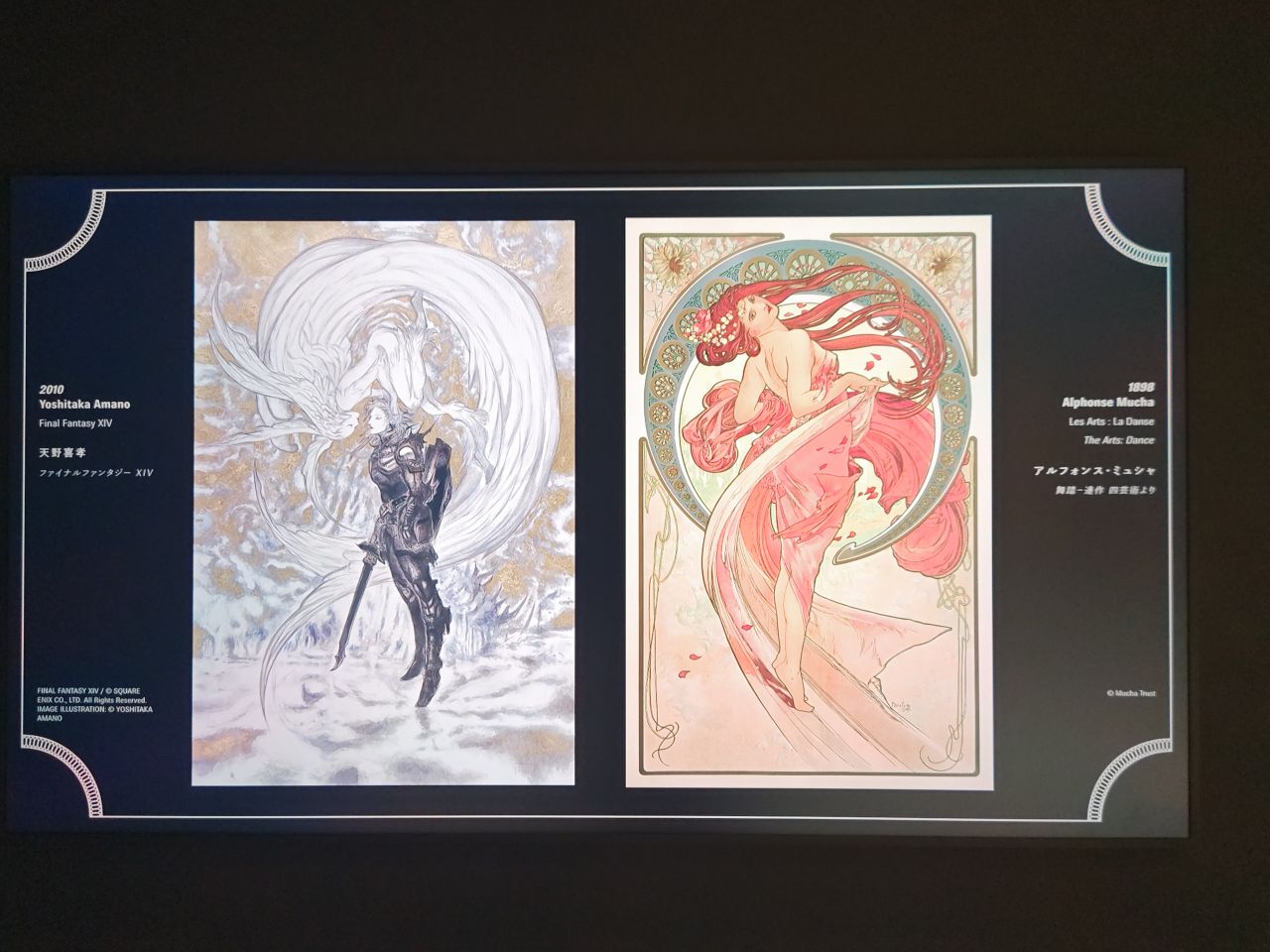

宮澤:でも、今のいわゆるサブカルチャーという烙印を押されてしまっているアーティストたちは、ミュシャの真価を知っているわけです。だから自分の作品にどんどん取り入れて、ミュシャのいいところを吸収していますよね。

佐藤:それはミュシャが様式を作ったから。この展覧会にも、現代作家、漫画家とかいろいろな方のインタビューを入れていますが、ご自身たちがおっしゃっています。「知らなかったけれども、あとで勉強してみたらこれはミュシャだった」って。

宮澤:そういう人いますね。だからすごく影響力があったというか…ある。

佐藤:今も、現在進行形です。

会場風景 ©2024 Mucha Trust-Grand Palais Immersif-Bunkamura

宮澤:ファイナルファンタジーの天野喜孝さんもですから。いまだに多くの人が影響を受けているって感じですね。

佐藤:それとは別に、今度はアメリカではストリート系のミューラリスト(壁画家)が活躍していて。彼らの場合ストリートアート=メッセージ性で、政治や社会問題を表すために壁画を描いたりする。その時にミュシャがインスピレーションだったりするわけです。というのは、それぞれに〈スラヴ叙事詩〉が描く民族や社会問題と共通するテーマがあるので、ヒューマニストとしてのミュシャにインスパイアされて描いている作家もたくさん出てきています。

〈スラヴ叙事詩〉から見る、ミュシャが願う「人類の平和」の視点

宮澤:本展「第2章」では、たまたまテープが残っていたラジオでのミュシャによるチェコ語の演説を流しています。内容は政治演説ですね。

佐藤:貴重な声です。ホンモノです。みなさんはミュシャの作品に関心があるから本展にいらしてくださっているのだと思いますが、これをきっかけに、ミュシャがどういう人だったかということを探求していただければと。

宮澤:ちょっと難しいなと思ったのは、〈スラヴ叙事詩〉のテーマであるスラヴ民族統一の話。今の世界情勢のこともあるのでちょっとデリケートかなと思いましたが、ミュシャの場合はあくまでも平和主義者として、スラヴ民族の平和を通して、人類の平和を願っていた。

佐藤:そういうことです。人によっては、あるいは美術史家によっては“ナショナリズム=右翼”みたいなことを言う人もいますがそれは完全な誤りです。まずナショナリズムということを考えた場合によく言われるのは“ナショナリズム”という言葉自体に二重の陰影があると。なぜかというと、その人の置かれた政治環境、それから社会環境によってその意味が変わるのです。国が全くない人、あるいは民族が自分たちのアイデンティティを伝えようと思ったら、自分たちのナショナルを強調せざるを得ない。あるいは、独立しようと思ったらそれを強調せざるを得ない。だからそれを“右翼=侵略者”の立場として語るのは間違いなのです。

「第2章 ミュシャの生涯」では貴重なミュシャの生音声も体験できる

©2024 Mucha Trust-Grand Palais Immersif-Bunkamura

宮澤:ミュシャの場合、ずっと自分の国がなくて、できたと思ったら今度はドイツが入ってきて、そして結局は共産主義になって…。当時はチェコスロバキアですが、ロシアから抑圧されていて、それをはねのけて現在のチェコ共和国とスロバキア共和国があるわけです。ミュシャはそういう歴史の中で動いてきた人だなとつくづく思っています。

佐藤:本当に今の時代に密着していている問題だし。日本はとても平和ですけれども、ミュシャを通してそのあたりのところ、世界のことを皆さんも考えてみてください。

(終)