第1章ミュシャ:アイコン/1900年/ユートピア

第1章ミュシャ:アイコン/1900年/ユートピア

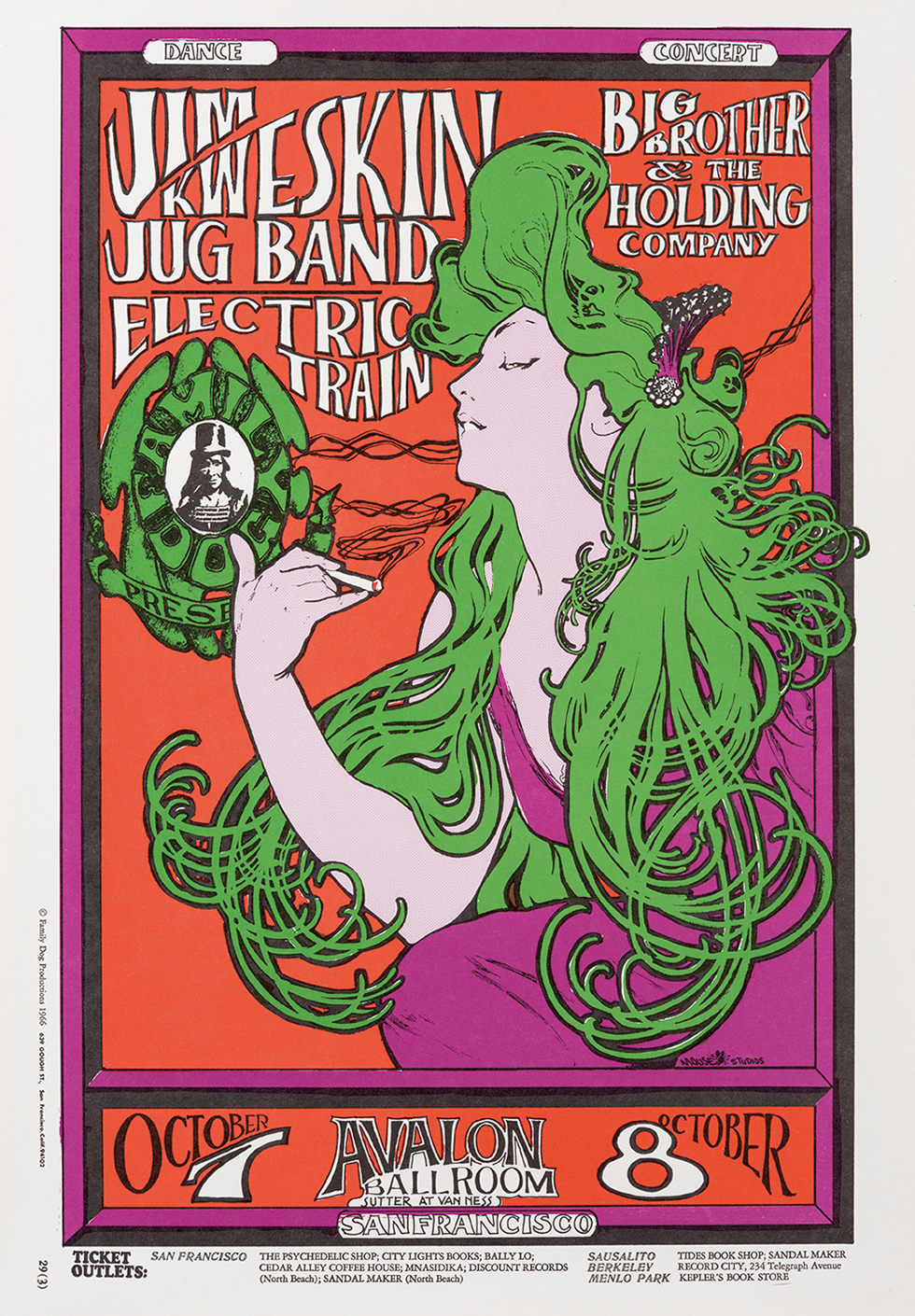

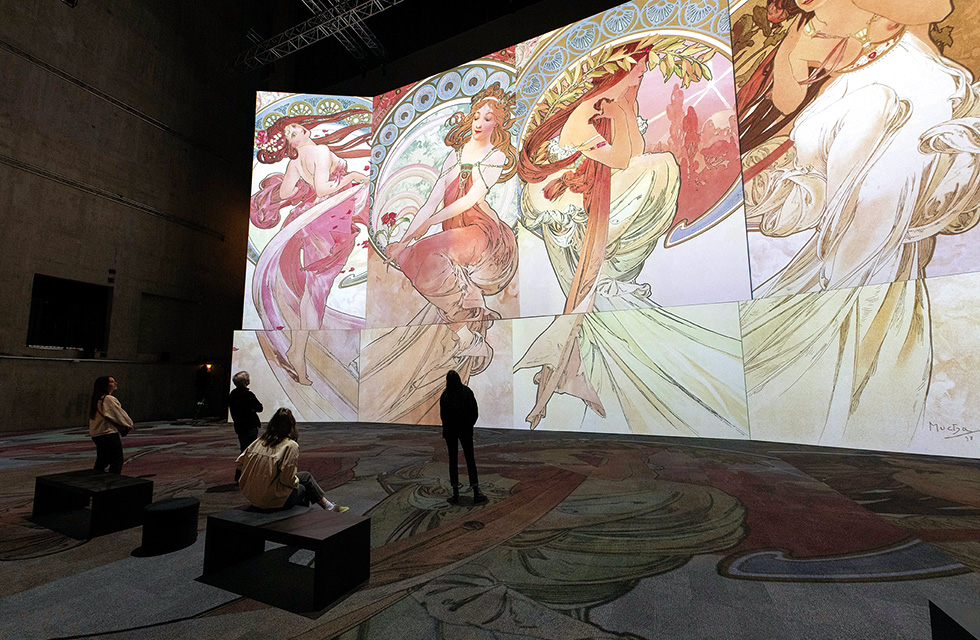

本章では迫力ある映像を駆使したイマーシブな空間の中で、アール・ヌーヴォー様式を経て大画家へと転身するアルフォンス・ミュシャの作品世界を3幕構成で追います。第1幕の「アイコン」では一世を風靡したミュシャのアール・ヌーヴォー様式時代の優美な女性像が、曲線と花々で織りなされる耽美的な世界観に浸ります。続く第2幕「1900年」では、その後の創作活動のターニングポイントとなった1900年パリ万博でのボスニア・ヘルツェゴビナ館の内装を写真・資料をもとに映像で再現。そして晩年の集大成〈スラヴ叙事詩〉にフォーカスする第3幕の「ユートピア」では、他民族の支配による苦難と解放を歴史的場面で追いながら、壮大でファンタジックにまとめ上げたスラヴ民族の歴史叙事詩を大画面で堪能します。

香りの演出について

会場内に4つの体験できる「香り」を演出。ミュシャの故郷・モラヴィア、ミュシャのアトリエ、サラ・ベルナールをイメージした香り、そしてミュシャ作品にも多く登場する花の香り…視覚だけではない、五感で楽しめるミュシャの世界が広がります。本展のためにパリの調香師が作り出した世界観を会場でお楽しみください。