TOPICSトピックス

【レポート】スペシャルトークイベントの内容をダイジェストでご紹介!<パート1>

2025.01.10 UP

2024年12月3日(水)、「永遠のミュシャ展」開幕を記念して、本展キュレーターのミュシャ財団 佐藤智子氏とBunkamuraザ・ミュージアム学芸員 宮澤政男によるスペシャルトークイベントが開催されました。その内容をダイジェストでご紹介いたします。

「学び」の視点をもったイマーシブ展を

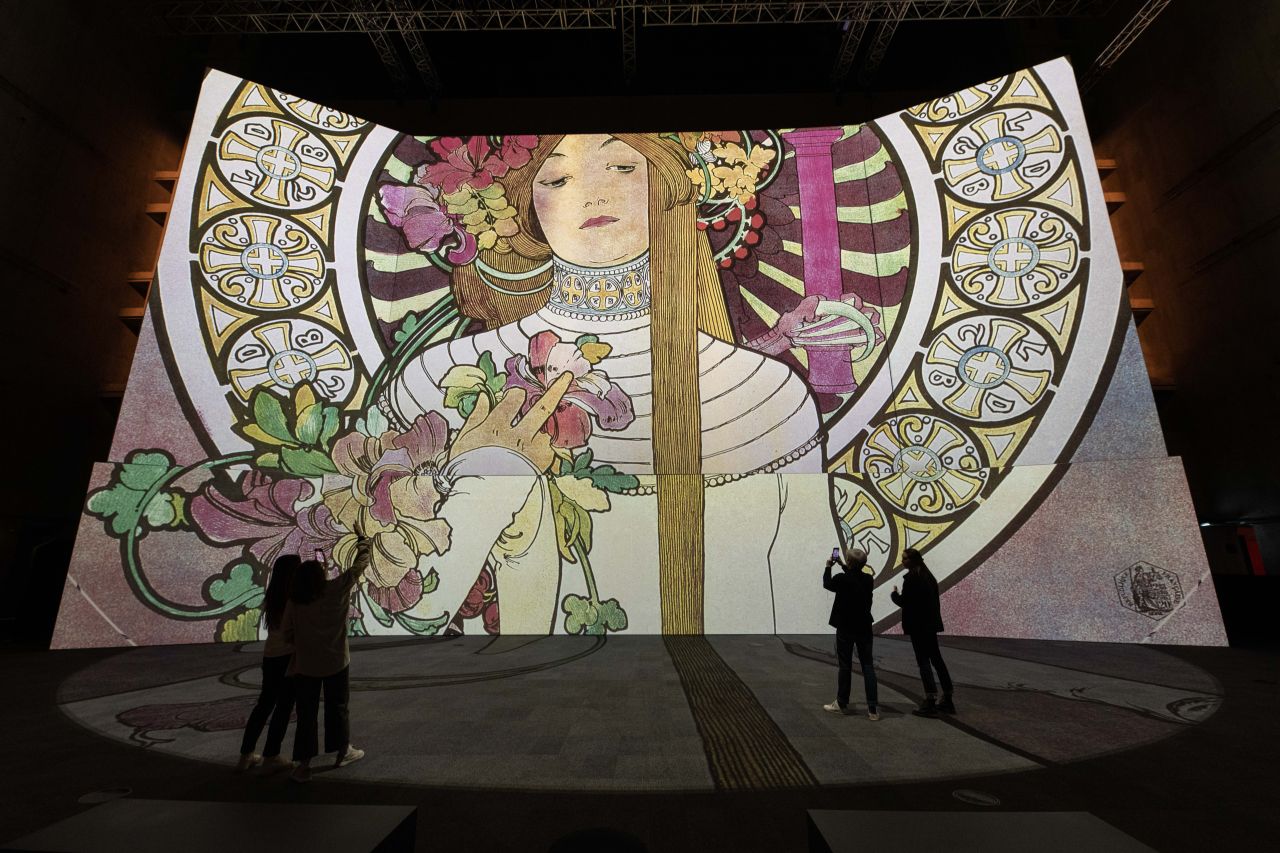

会場風景 ©2024 Mucha Trust-Grand Palais Immersif-Bunkamura

宮澤:まずお聞きしたいのですが、ミュシャの作品をイマーシブ展として開催する意義とはどういうことなるでしょうか。

佐藤:私がミュシャ財団でキュレーターの仕事を始めたのがちょうど15年前。その前はロンドンのバービカン・アート・ギャラリーのキュレーターでした。これまでに多くの展覧会を担当したのですが、その中でキュレーターのリスポンシビリティ(責務)、いかにして作家を紹介するかを考えていました。紹介の仕方には色々なやり方があります。例えば絵画の解説にしても単に年表を追うだけでなく、どのような構図を作って、その作品を何故作ったのかを考えます。

2019年、コロナの直前でしたがパリのリュクサンブール美術館というところで、ミュシャの大規模展を開催しました。その頃にはパリでも、ファッションのようにあちこちでイマーシブ展というものが始まっていました。

宮澤:倉庫のようなところでクリムトとかやっていましたね。

佐藤:そこでミュシャはどうか、という声が当然上がったわけです。私も同僚と一緒にイマーシブ展を見に行ったのですが…人様の作品を悪く言うつもりはないのですが、学びがないというか。クリムトはとても魅力的ですが、作品を大きく伸ばしたり、それを上から下に走らせたり、右から左へ流したり、ワグナーの曲をのせたり…それが何なのか、と。見ている人たちの反応を見ていたのですが、「すごい、細部まで見られる」とまずはその大きな画面に圧倒される。それはその通りなのですが、会場をいくら見て回っても何の情報も得られない。なぜこの絵が選ばれて、そして彼が何をした人なのかがさっぱりわからない。ズームイン、ズームアウトという傾向のものが非常に多いわけです。

宮澤:そのクリムトの展覧会というのはイマーシブの初期の展覧会で、いわゆる“プロジェクションマッピングのちょっとしゃれたもの”くらいの感じで、今思うとテキストがまったく無かったですね。

(写真左)Bunkamuraザ・ミュージアム学芸員 宮澤政男(写真右)ミュシャ財団 佐藤智子氏

佐藤:フランスのキュレーターたちと話をしたら「時代の流れはあるから、イマーシブという手段もありだ」という人もいて。パリの国立美術館協会のイマーシブ専門の部門を作ろうと言う動きもあり、その関係者に会う機会を持ったのがこの企画の始まりです。彼らも美術館としてイマーシブ展をやるならば、それに準ずる学びの視点と、作品から情報の提供をしなければ意味がないという考えでした。でも残念ながら直後にコロナで休止しなければならなくなり、その後2022年に再開して、フランスのデジタル専門のアーティストやデザイナーたちと協力し、財団が作品の映像を提供することによってできたのが、今の展覧会の原点です。そしてそれを日本に持って来たのですが、日本では会場の作りが全然違って…。

宮澤:パリ会場のオペラ・バスティーユは、いわゆるオペラ座。普通の建物とはかなり違う構造でした。天井高もヒカリエホールとパリ会場では全く違います。元の映像を日本の会場に適応させるには、映像の専門家が相当な時間をかけないとできない大変な作業でした。

パリ展会場風景 ©2024 Mucha Trust-Grand Palais Immersif アルフォンス・ミュシャ 《トラピスティーヌ》(部分)1897年 カラーリトグラフ ミュシャ財団蔵 ©2024 Mucha Trust

佐藤:パリでは映像とともにインフォメーションとか色々なものを一緒に流す形だったのですが、構造上見にくかったりしました。それをヒカリエホールの完全な没入型の場所に持ってくるために、もともとの映像作品を分解する必要があったわけです。分解して、分散して、6面を使って今のような形に仕上げてもらいました。本当にご苦労な作業だったと思います。

宮澤:結果的にはフランスから来日した技術者のみんなも喜んでいたので、とても満足いく結果になりました。

佐藤:イマーシブのメリットは何なのか、という話ですが、構図とかそういうものを説明する上で、どんなに画家側にデザイン上の苦心があったとしても、キュレーターが200~300字ぐらいのパネルにまとめて書くには限界があります。例えば、特徴的な女性がいて、バックに円環があって、その周りに色々な花模様がある画面をミュシャが作ったとします。これが何を意味しているのかを書き出したらひとつの論文になってしまう。それをイマーシブというデジタル技術を使えば、視覚的にわかりやすく説明することができるのではないか、という仮定から始めました。

作品を分解して組みなおす、分析するイマーシブ

会場風景 ©2024 Mucha Trust-Grand Palais Immersif-Bunkamura

佐藤:イマーシブというのはミュシャの特徴的な構図の説明に一番いいわけです。縦長で、女性が立っていて、そして必ず髪の毛がふわっとなって。それらは装飾としてだけでなく、動きも計算されています。そして後ろの円環を取り巻く花や、シンボリックで神秘的なものなど、それらを一目で見られるわけです。それが分解され、さらにもう一度組み合わされて、元の構図に戻って…ああ、そうなのか、こういう過程があって、こういう構造にしているのかと。そういう説明をイマーシブで表現したかったのです。

宮澤:イマーシブというと没入感というところだけに注目されがちですが、分析という視点もありますよね。作品を分解して組みなおすという作業を最新のテクノロジーにやってもらうと、キュレーターが長い文字で説明するよりも見たら一発でわかる。だからすごく優れた方法のひとつだと思います。

佐藤:もうひとつのイマーシブのメリットとして…例えば2017年に日本の国立新美術館で〈スラヴ叙事詩〉を展示しましたが、あの作品はその後チェコの国宝になったため、もう二度と海外展で見ることはできません。ミュシャだけでなく、なかなか見ることができなくなってしまった作品もあるわけです。そういうものもイマーシブとして持ってくれば、普通では見えない細部までを大画面で見てもらえます。

宮澤:細部…特に高部。高いところに描かれている部分ですよね。

会場風景 ©2024 Mucha Trust-Grand Palais Immersif-Bunkamura

佐藤:〈スラヴ叙事詩〉のように一点の作品が最大で6×8メートルもあると、距離をとらないと全体像が見えないし、近付けば細部は見られても全体は見えない。特に上部が見えないわけです。イマーシブ映像は3つのテーマに分かれていて、第二幕にパリ万博のボスニア・ヘルツェゴビナ館のパビリオン映像が出てきます。実はこの作品もまだ現存しています。ところがチェコのプラハ国立装飾美術館に納められていて、壁画部分のキャンヴァスを組み立てて当時の様子を再現することは無理。でも画像はあるので、そこからテクノロジーを駆使して分解や組み立てをして、今回しっかりとお見せしています。当時のパビリオン映像の中で、どのようなテーマで、どのように飾られて、そして登場人物がどのような動きをしているのか、色も作品通りに見ていただけます。

宮澤:色が着色していくような演出になっていますよね。実は僕はこの作品が現存しているって知らなかった。だからもともとモノクロの写真しか残っていないものに色付けしたと思ったら…色はちゃんと残っているんですね!

会場風景 ©2024 Mucha Trust-Grand Palais Immersif-Bunkamura

佐藤:キュレーターの立場から言うと視野が広がりました。今後はいろいろな展覧会の作り方の幅を広げられるのではと私は期待しています。あまりにも大きな壁画だと、工事現場のように動いて見られるような足場がないと、きちんとは鑑賞できません。それを普通の美術館で展示することは、非常に困難だと思います。

映像、音楽、香り―立体的な空間の体験

佐藤:あとは立体的な空間の体験。例えば音楽、そして嗅覚。今回もミュシャに関連する香りのディフューザーを置いて、花の香りやミュシャがいたモラヴィア地方のイメージの香りなどの演出があります。ミュシャの手記の中に、子供の頃にモラヴィアの草原で転げまわっていたという記述があって。そういうものを根拠にしながら、フランスの香水会社と協力して香りを作りました。

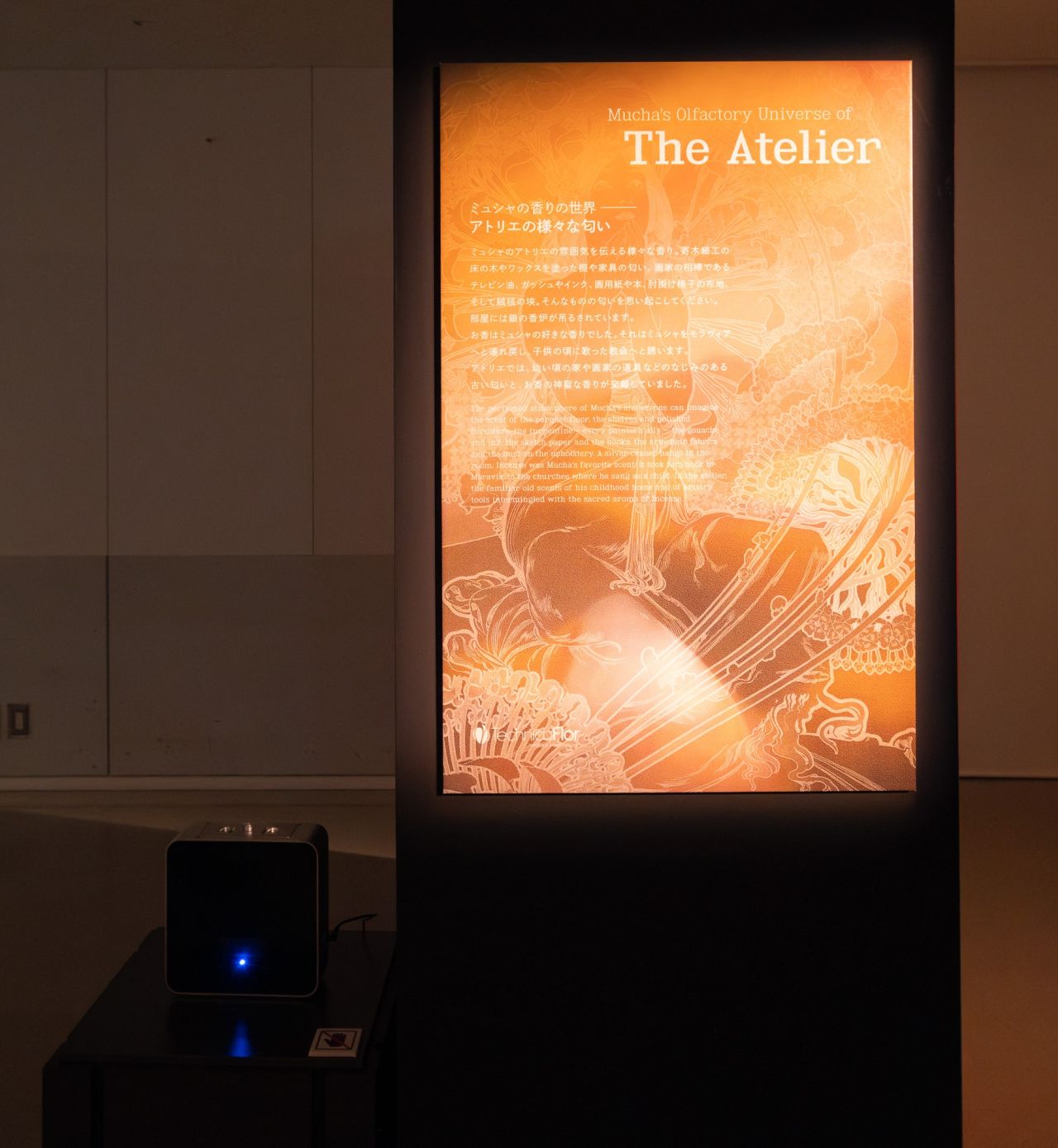

「第3章 ミュシャのアトリエ」に設置しているディフューザー

©2024 Mucha Trust-Grand Palais Immersif-Bunkamura

宮澤:「第3章ミュシャのアトリエ」では、アトリエ独特の油絵具を溶くオイルのにおいとかが微妙に混じっていますね。

佐藤:ミュシャはとにかく花の好きな人でした。アトリエにも花は絶やさなかったらしいです。また子供のころは聖歌隊にもいて香炉でお香を焚いていたので、その香りも一緒に混じっています。彼の手記から得る情報を元にしながら、調合師たちが作った香りです。あとサラ・ベルナールの部分は、彼女の好きな香りに基づいて作られています。

宮澤:今回の展覧会は、「第1章」のイマーシブ映像三幕が中心ですが、「第4章」も面白い。ミュシャの絵の中で女性が着ている服を実際に作って、それをコメディ・フランセーズの女優さんが着ている。背景だけはミュシャの絵をそのまま使って、その前で女優さんが踊るように動いて最後にポーズを決めています。

会場風景 ©2024 Mucha Trust-Grand Palais Immersif-Bunkamura

佐藤:「第4章」でお伝えしたいのは、ミュシャが彼女たちをモデルに使って、何を表現したかったのかです。ミュシャの女性像として“美”という言葉はキーワードなのですが、ミュシャの言う“美”というのはグラビア、雑誌、映画などで見るような“美しい顔”のことではないのです。彼の思う“美“とはバランスであり、内面世界と外面世界の調和。それは社会の構造にも言えるし、自然の構造にも言える。人間の場合はそれなりの志を持った美しい心が、一人ひとりの個人のアピアランスに現れる美しさなのです。元の作品を使ってウィンクをさせるとか、男性を誘惑するようなポーズをとらせるなどのアニメーション技術もありますが…こう言っちゃなんですけれども、それはキュレーターがやってはいけないこと。あくまで作家の意図を伝えるように作りたい。

パート2に続く