CHAPTERS章解説

18世紀の末にナポレオンがエジプトへ遠征し、同行した調査団が著名な『エジプト誌』を出版したことでヨーロッパにおけるエジプト熱は飛躍的に高まりました。本章ではヨーロッパの旅行者や調査団による遺跡のスケッチや写真とあわせ初期のエジプト探検を紹介するとともに、現在ライデン国立古代博物館が行っている発掘調査の様子を、出土品や映像などを用いて展示します。

王の書記パウティのピラミディオン

ツタンカーメン王の倚像

ホルミンの供養像

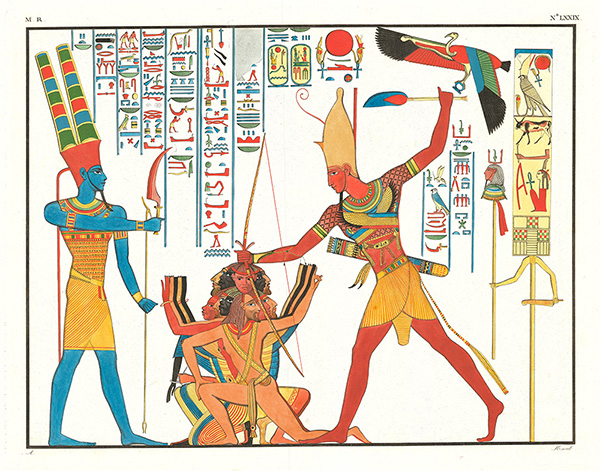

敵を討つラメセス2世

3000年にわたり繁栄した古代エジプト文明には少なくとも30の王朝が存在したことが知られています。各時代の代表的なスタイルの石碑や様々な遺物を通して当時の世界観や技術の発展等を探るとともに、エジプトがどのように発見・認識されてきたのかを紹介します。

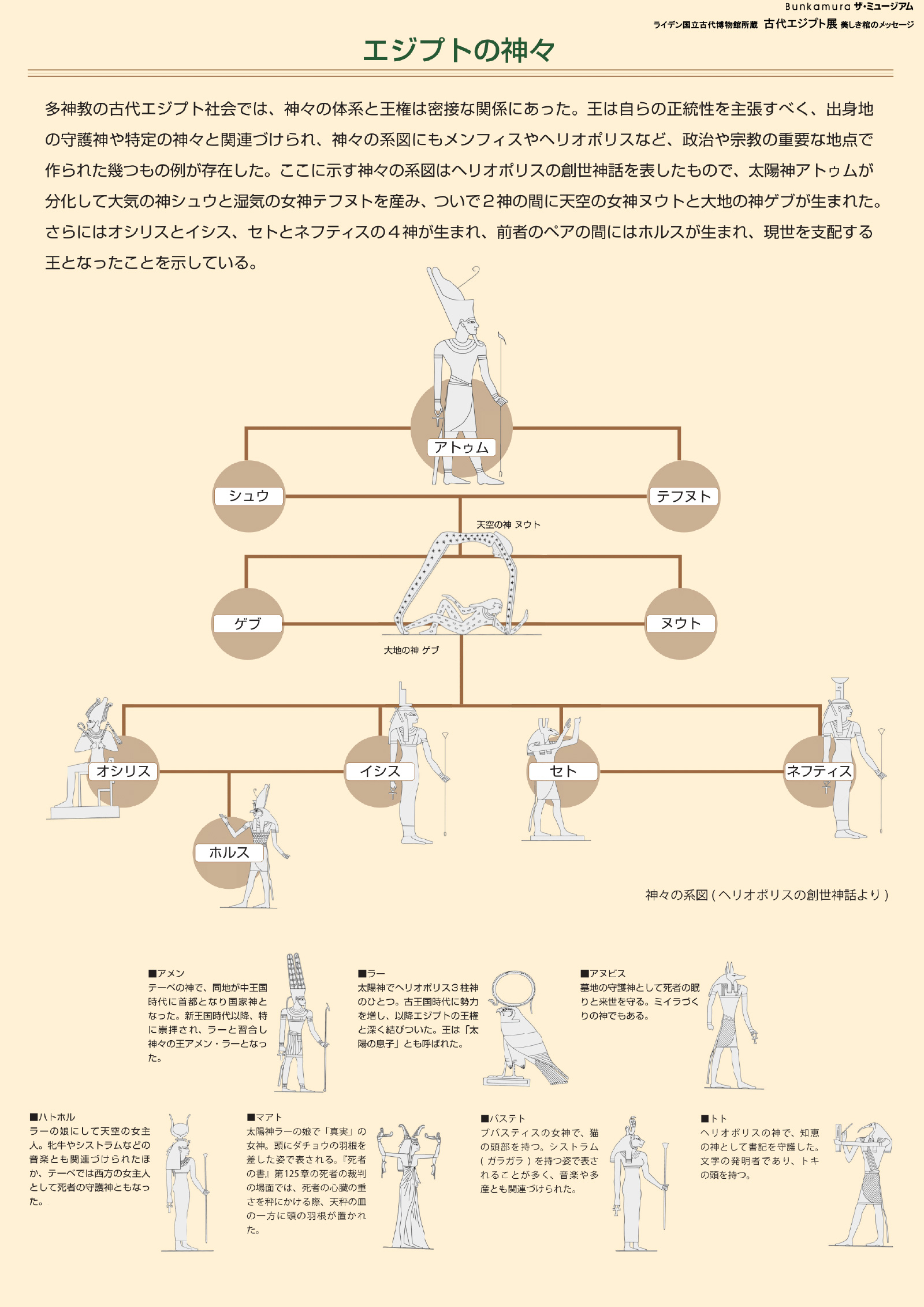

エジプトの神々

イシスの像

トト神の像

《展示パネル:エジプトの神々》

拡大表示

多神教の古代エジプト社会では、神々の体系と王権は密接な関係にありました。

展示室内の混雑回避のため、本展でご覧いただける展示パネルを特別に公開します。

展覧会の予習·復習にぜひご活用ください。

動物の神々

古代エジプト人は一部の神が動物の姿をとると見なし、後期王朝時代とグレコ・ローマン時代には様々な種類の動物が特定の神へミイラとして奉納されました。たとえば、エジプトマングースのイクニューモンは、邪悪なヘビを退治することから、聖獣とされていました。動物の特徴がそのまま神の性格となることも多く、とりわけ文明の後半には関連する多くの遺物が発見されています。

イクニューモン

猫の像

エジプトの象形文字

古代エジプト文明ではヒエログリフ(神聖文字)、ヒエラティック(神官文字)、デモティック(民衆文字)の3種の文字が使用されました。そのうち墓や神殿などの建造物にも後代に多く用いられたヒエログリフはおそらく前3300年頃に登場し、エジプトの王朝時代全般を通じて使用されたほか、エジプトがクレオパトラの死後ローマの属領となってからも約400年の間生き残りました。 文字は表音や表意の要素を含み、外国人の名前などには音のみをあてて用いられることがありました。

本展では、碑や壺、彫像、パピルスなど多くの遺物に記された文字を間近に見ることができるほか、パピルスに記す際などに用いられた筆記用の筆やパレットなども展示します。

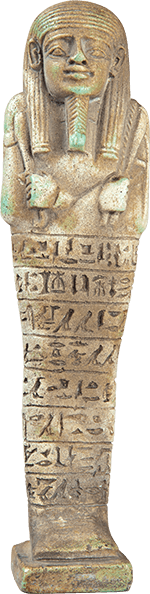

古代エジプト人が「来世の家」と考えた墓からは多くの副葬品が出土しています。豪華なミイラ棺、来世の安寧を願う『死者の書』に記された象形文字、呪術的な意味を込めて作られた宝飾品や身代わりの人形「シャブティ」などを通じ、エジプト古代文明を読み解きます。

護符とビーズの首飾り

プサムテクのシャブティ

金彩のミイラマスク

死者の書

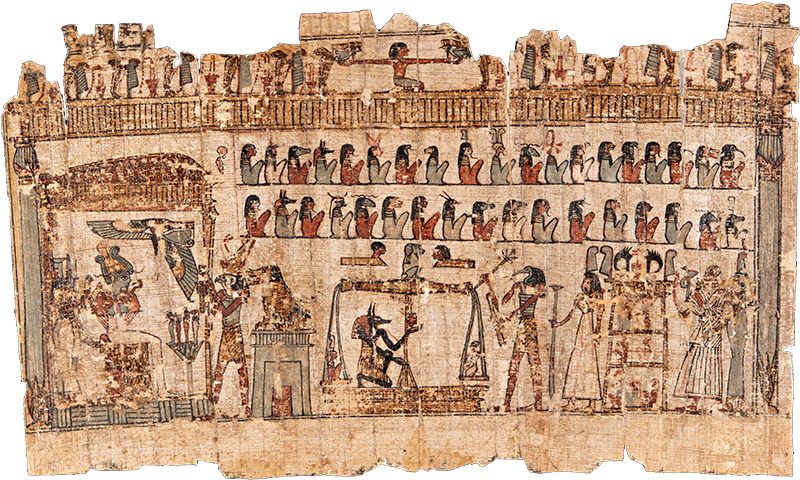

「死者の書」とは、第2中間期の末頃に現れた葬祭文書の総称で、古代のエジプトでは「日中に出現するための呪文」と呼ばれていました。全体はおよそ200の呪文からなり、死者が永遠の生を来世で獲得するために必要な内容を含みます。有名な第125章は、死者の心臓と真実の女神マアトの羽を秤で比べ、死者が生前に正しい行いをしたかを判断するものでした。そうした文書はパピルスや護符に記され、棺やミイラの包帯の間に置かれました。

ネスナクトの『死者の書』

棺について

棺は、物理的かつ呪術的に死者を保護するために制作されました。第3中間期以降は、墓の壁画に施されていた図像や呪文が棺やパピルス、碑などに表されるようになり、「死者の書」の一場面が描かれたり、女神ヌウトが描かれるなど、棺の装飾は多様さを増しました。

ホルの外棺

アメンヘテプの内棺

東京展で初お目見え!

色鮮やかな装飾が必見「ハイトエムハトの棺」

巡回展の中でも東京展(Bunkamura ザ・ミュージアム)で初めてお披露目となる「ハイトエムハトの棺」は、棺を覆う色鮮やかな図像が印象的な女性の木棺です。新たな命を象徴する襟飾りの花柄、棺に入るミイラの目線で足元に描かれた山犬のアヌビス神など注目のポイントばかり。しかし一番の見どころは背面に描かれたヒエログリフ(古代エジプト象形文字)です。鳥やライオン、人物の顔などが色彩を多用し、表情豊かに描かれています。会場内の他のヒエログリフと見比べると、その違いは一目瞭然です。時を経て残る色鮮やかな装飾を展示室にてぜひ、ご覧ください。

ハイトエムハトの棺

12体の棺の並ぶ部屋はまさに圧巻!その迫力を会場でぜひご覧ください!

来世への準備、埋葬習慣

来世で永遠に生きるためには、死者に食物と飲料を提供する必要がありました。そのため、墓には多くの食料だけでなくその図像や供物を求める呪文も記され、供物を置く卓が、「供物」を表すヒエログリフの形状を呈することもありました。 古代エジプトでは、死後の世界は現世と同様と信じられていたため、死後の世界で使うための日用品も埋葬されました。

最新の科学技術により解き明かされつつある古代エジプト文明の新たな側面を紹介します。本章では本展のためにCTスキャンしたミイラの研究成果を世界初公開するとともに、ミイラ制作に使用されたカノポス壺の分析など、ライデン国立古代博物館が進める国際的なプロジェクトを通じ、古代エジプト研究の最先端を映像とともに紹介します。

ミイラを最新型のCTスキャンにかける様子

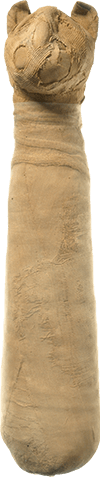

猫のミイラ

男性のミイラ

葬祭用

(カノポス用)箱

ワニのミイラ

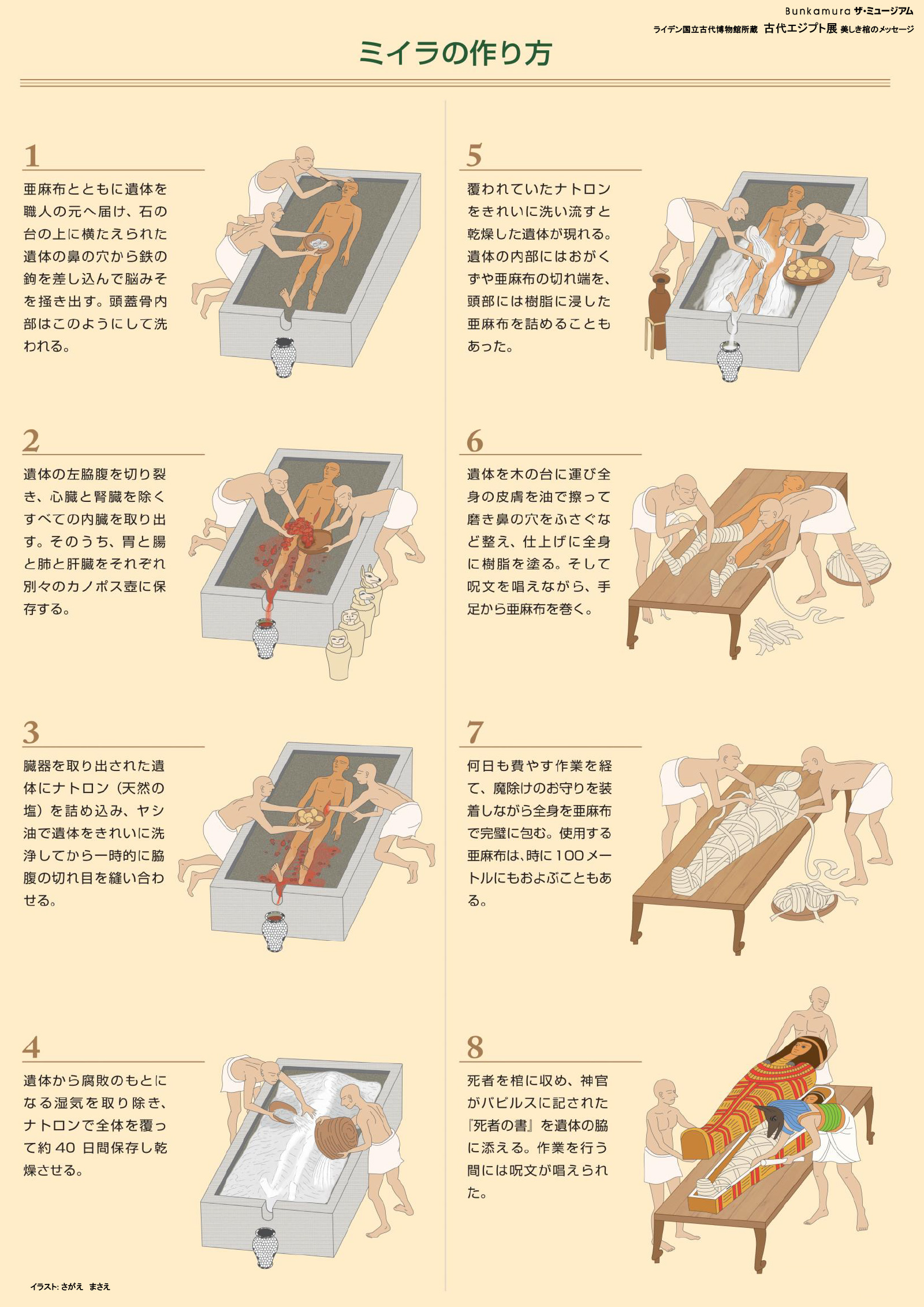

ミイラの制作について

来世での生活に備え、肉体はミイラにせねばなりませんでした。完全に保存された肉体のみが、永遠の生を得ることができたのです。防腐処理を担当する神官は遺体を洗って臓器を取り除き、それらを「カノポス壺」と呼ばれる容器に納めました。ついで彼らは約40日の間に4回ナトロン(塩の一種)で遺体を乾燥させ、再び洗い、それから樹脂と油で覆って亜麻布で巻きました。布の間には死者を保護する護符が置かれることもあり、制作時には呪文や祈りの文句が唱えられました。

展示室内の混雑回避のため、本展でご覧いただける展示パネルを特別に公開します。

展覧会の予習・復習にぜひご活用ください。

《展示パネル:ミイラの作り方》

拡大表示

All images © Rijksmuseum van Oudheden (Leiden, the Netherlands)