第1章

レオーニのテクニック(技法)

レオーニの絵本には様々な技法が用いられています。

多くの作品にみられるコラージュでは多種多様な紙が使用され、ハサミで切ったり、手でちぎったり。

コラージュ以外にも、水彩・油彩・クレヨン・鉛筆・色鉛筆などあらゆる画材を試み、同じ画材でも使い方にバリエーションがみられます。

また、レオーニ自身が彩色した紙をコラージュして使っている場面も多々あり、レオーニのテクニックに注目するとあらためてその多彩さに驚かされます。本章では細部にまでこだわり抜いた絵本づくりの技法から、レオーニが手しごとに込めた思いを紹介します。

Works by Leo Lionni, On Loan By The Lionni Family

切って貼り合わせてこすって混ぜて…

レオ・レオーニの作品では、様々な技法が

取り入れられています。

レオーニの絵本にもっとも多く登場するテクニック。

紙をハサミで切るだけでなく、手でちぎることも。

特にレオーニが愛したねずみたちは、

モフモフした毛の感じをだすために、必ず手ちぎりで表現されます。

使用されている作品:『フレデリック』『アレクサンダとぜんまいねずみ』など

例えば『コーネリアス』ではワニのうろこを表現するのに使われています。

使用されている作品:『コーネリアス』『ニコラスどこにいってたの?』など

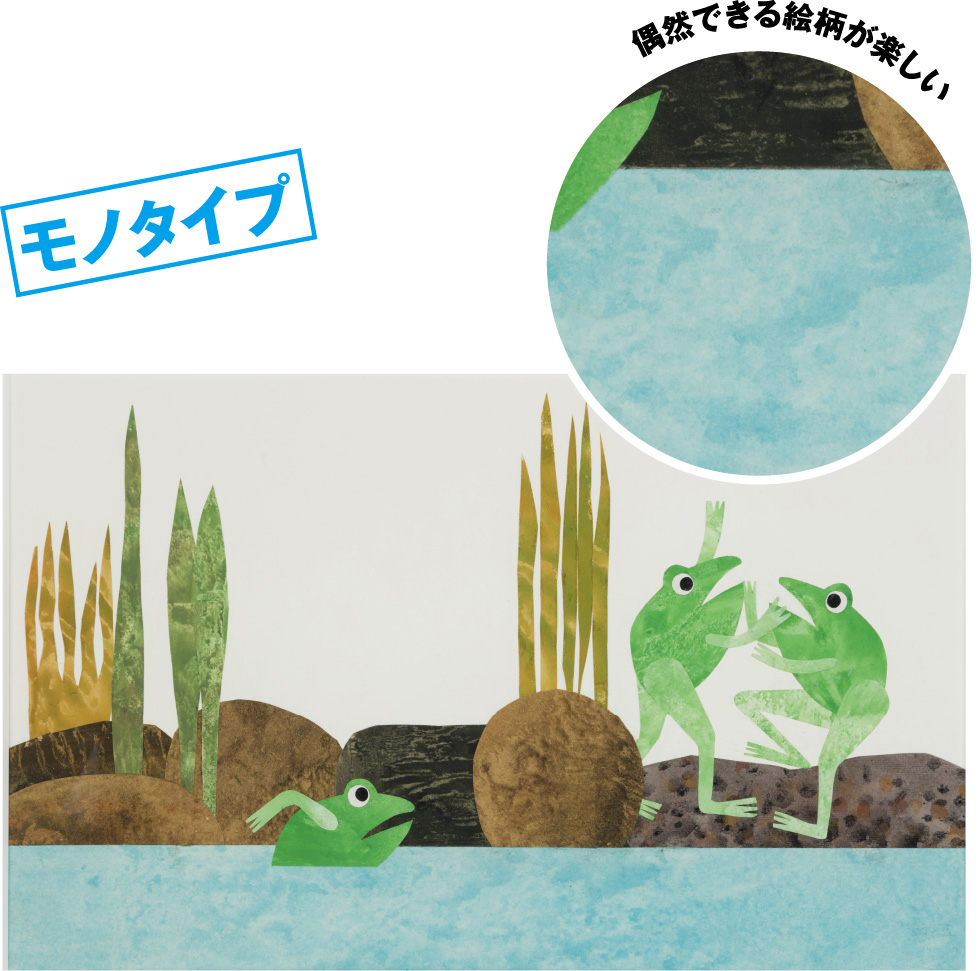

版画の中で、毎回ユニークで異なる表情を作り出すことのできるモノタイプ技法をレオーニは使っています。

使用されている作品:『スイミー』『ぼくのだ!わたしのよ!』『ニコラスどこにいってたの?』など

同じ形のスタンプでも、色や押す向きを変えることで表情豊かな画面を生み出しています。

使用されている作品:『スイミー』『あいうえおのき』など

※本展では『スイミー』の原画は出展しません。

上から:《ぼくのだ!わたしのよ!》原画(部分) 1985年、《アレクサンダとぜんまいねずみ》原画(部分) 1969年、《コーネリアス》原画(部分) 1983年、《あいうえおのき》原画(部分) 1968年 すべてレオ・レオーニ Works by Leo Lionni, On Loan By The Lionni Family

レオーニが一緒に出かけた孫たちのために電車の中で即興的に作ったお話から、日本でも非常に人気が高い『あおくんときいろちゃん』が誕生しました。

この絵本をきっかけに、レオーニは絵本作家の道を歩み始めます。現在レオーニの作品を管理しているのは、まさにそのお孫さんであるアニー・レオーニさん。彼女は、絵本原画などを整理しながら、レオーニが社会に何を伝えようとしていたのか、思いを巡らせています。

「ぼくが めに なろう」という谷川俊太郎さんの名訳があまりにも有名な『スイミー』は、出版から半世紀以上にわたり、老若男女問わず人々の記憶に残る不朽の名作。

これらの絵本をはじめとするレオーニが世に送り出した作品の数々が愛され続ける理由とは?

「レオは、彼自身がフレデリックであり、スイミーであり、そしてマシューでもあったのです。自分の絵本の主人公たちのように、確たる信条を持った人でした。

発表から何十年も経った今でも人気があるのは、レオの絵本には幼い時から年を取ってもまだなお、私たちが問い続けること―自分自身のアイデンティティーについて、コミュニティとの関係性について、そして人間という存在そのものが描かれているからでしょう。」

アニー・レオーニ

レオーニの言葉を紡ぐ谷川俊太郎氏

私たちが知っているレオーニの言葉の多くは、谷川俊太郎さんによる絵本の翻訳です。

その独特な言葉の選び方は谷川さんならでは。

今も色褪せないレオーニの作品世界を日本の読者に紹介するにあたり、なくてはならない唯一無二の存在でした。

谷川さんは1967年、36歳の時にその年日本で刊行されたレオーニの絵本『あおくんときいろちゃん』と出会います。

これが「自分に合った絵本の制作を考え始めるきっかけ」となり、谷川さんご自身のことばによる絵本を次々と生み出し、また翻訳においても心に沁みる名訳絵本が生まれました。

※『あおくんときいろちゃん』は藤田圭雄 訳、至光社より出版

Works by Leo Lionni, On Loan By The Lionni Family