写真家ソール・ライター(1923-2013)が帰ってくる―。2017年、Bunkamura ザ・ミュージアムで開催した日本初の回顧展で、大きな反響を巻き起こしたソール・ライター。ほとんど無名に近かったこの写真家の作品は多くの人々の共感を呼び、展覧会に合わせて出版された写真集『All about Saul Leiter』は版を重ね続け、2020年8月現在、15刷目という日本の写真集業界では異例のベストセラーに。また、今回の『永遠のソール・ライター』展にあわせ新たに出版された『Forever Saul Leiter』も、2020年1月の展覧会オープン直後早々に再版が決定となりました。ペンシルバニア州ピッツバーグで、高名なユダヤ教の聖職者の父の下に生まれたソール・ライターは、幼少期から父の敷いたレールに沿って神学校へ通いはじめました。学校で優秀な成績をおさめる一方、厳格な規律や倫理観に縛られた生活を窮屈に感じるようになったライターは、次第に絵を描くことに喜びを見出すようになっていきます。近所の図書館にあった美術書は、ソール・ライターにとってヨーロッパ美術はもちろん、中国や日本の美術まで広い世界への扉を開いてくれました。初めて自分のカメラ、デトローラを母親に買ってもらったのは12歳の頃。家族の中で、唯一の理解者だった妹のデボラは、お気に入りのモデルだったようで、多くのポートレートが残されています。1946年、23歳になった年、画家になることに大反対する父親の理解を得られぬまま、ついに神学と決別、夜行バスでニューヨークを目指しました。

Saul Leiterソール・ライターのこと

発色現像方式印画

©Saul Leiter Foundation

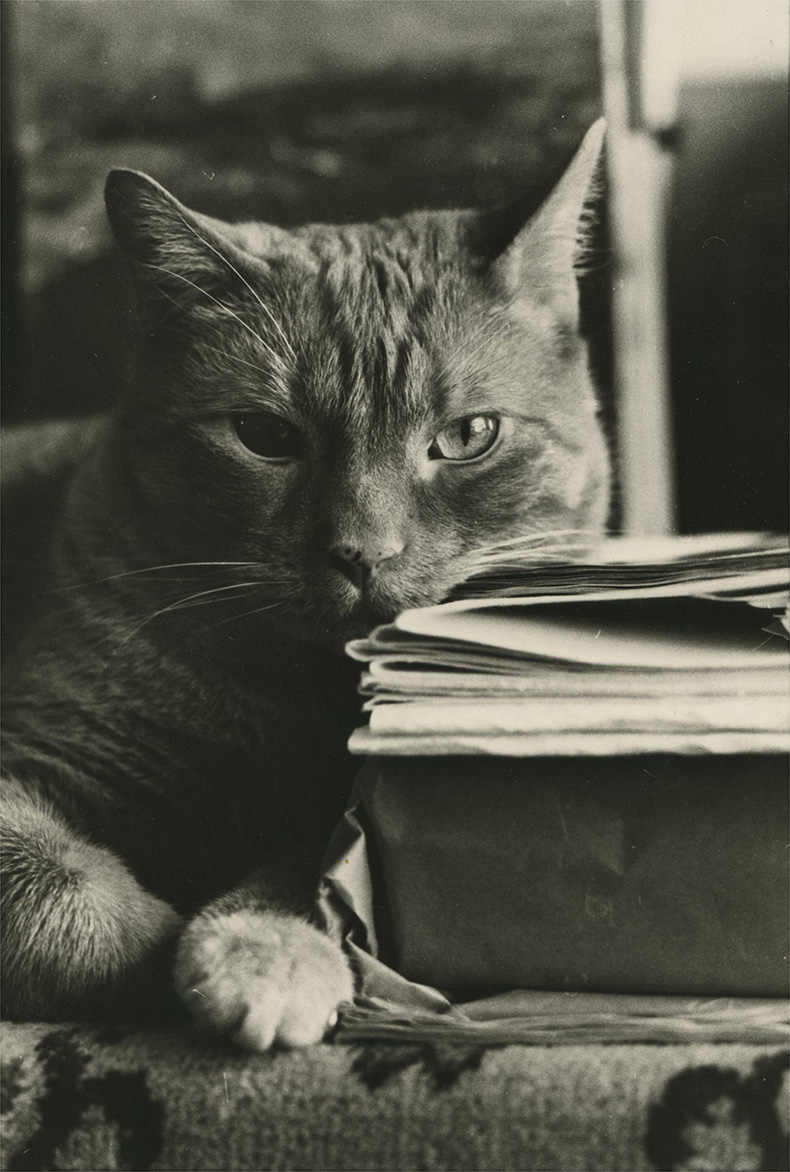

ゼラチン・シルバー・プリント

©Saul Leiter Foundation