6/25(木)に開幕を予定していた『没後35年 有元利夫展 花降る空の旋律』は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、開催を中止することになりました。展覧会を楽しみにされていたお客様におかれましては、大変ご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございません。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

※ご購入いただきましたチケット(前売券)の払い戻しについては、大変お手数をおかけしますが、以下のリンクのご案内に沿ってお手続きをお願い申し上げます。

[ 払い戻し方法のご案内はこちら ]

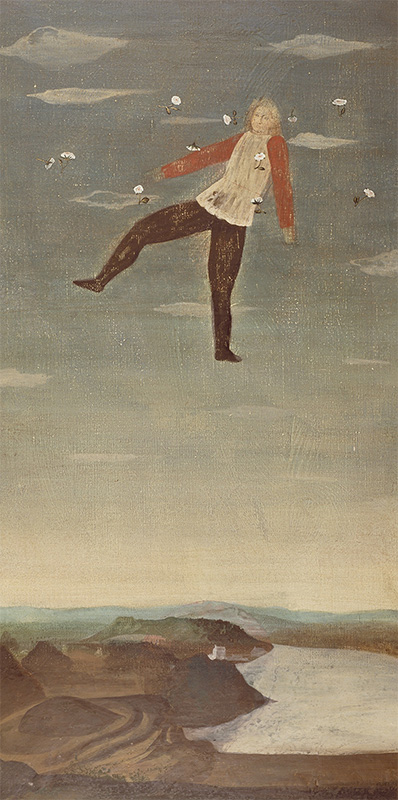

画壇の寵児として将来を期待されながら、38歳という若さでこの世を去った画家、有元利夫(1946-1985)。イタリアのフレスコ画と日本の仏画に見出した共通点を手がかりに、西洋と東洋の古典を融合した独自の画風を確立していきます。東西の技法が織り成すマチエールは、

没後35年を記念して開催される本展では、創作活動に寄せた有元自身のことばとともに作品を辿り、今なお色あせることのない魅力に迫ります。立体作品やスケッチ、ごく初期のデザインワークもあわせて展示し、タブロー(絵画)とは異なる表情にも迫ります。有元利夫の豊かな想像力、世界観を存分にお楽しみください。

学生時代に旅したイタリアでフレスコ画の魅力に触れた有元は、日本の仏画との間に共通の美を見出し、岩絵具や箔を駆使した独自の技法を追求します。また、風化したものの風合いを好んだ有元はしばしば、あえてキャンバスに剝落を、額縁には虫食い穴を

花や音楽、手品、花火、アルルカンなどのモチーフが、有元の作品には頻繁に登場します。またしばしば、人物やモチーフを浮遊させるのも、有元作品の大きな特徴のひとつです。こうしたテーマにより、空間や時間の固定化を免れた作品は、時空を隔てぬ幻想的な世界観を生み出しています。

音楽から着想を得た作品も多い有元ですが、モチーフやタイトルとして直接的に取り入れることはもちろん、そうした作品以外でも、画面に音楽が漂うことを目指していました。

見ているうちにどこからともなくチェンバロの調べが聞えてくるような、そこに音楽が漂っているような、 そんな画面を作りたいというのが僕の年来の「野望」です。

(音楽が漂う画面をめざして『有元利夫と女神たち』美術出版社、1981年)

有元はタブロー(絵画)以外にも、版画や素描のほか、陶器や乾漆などの立体作品も作っています。本画制作のかたわらに生み出されたこうした仕事を紹介するとともに、デザイナーとして電通に勤務していた時代のデザインワークなどもあわせて展示します。

© Yoko Arimoto

有元利夫がのこした言葉

風化したものは、僕にとっていつも美しく物語のある空間です。

こする、ちびる、へる、おおわれる、こびりつく、ひびわれる……

こんな風化の美しさが画面に出てこないかなァと思ってやっています。

(風化ということ『もうひとつの空―日記と素描― 』 新潮社、1986年)

僕の絵の中ではいろんなものが、たとえば紅白の玉や花、トランプや花びらなどがふわふわ飛んでいることがあります。

花火も空に向かうし、はては人間そのものも宙に浮く。どうして飛んだり浮いたりしているのかと問われれば、

僕にとってはそれがエクスタシーの表現だからとしか答えようがありません。

(浮遊すること 『有元利夫と女神たち』 美術出版社、1981年)