POINT

見どころ

待望の回顧展

ソール・ライター《スカーフ》

1948年頃 ゼラチン・シルバー・プリント

83歳にして「衝撃の世界デビュー」を飾った写真家ソール・ライター(1923-2013)の全貌を明らかにする展覧会がいよいよ日本で開催される。2006年、ドイツのシュタイデル社が出版した作品集『Early Color』は写真界にとって「事件」といっても良い出来事だった。1940年代から50年代に撮影されながら長い間、光を見ることがなかったカラー写真の作品群は、写真界にとどまらず各界に大きな驚きをもたらした。その後、世界各地で展覧会の開催や作品集の出版が相次ぎ、2012年にはトーマス・リーチ監督によるドキュメンタリー映画「写真家ソール・ライター 急がない人生で見つけた13のこと」が制作される。本作は、2015年に日本でも公開され、独自の哲学に満ちたライターの人生観と作品が多くの人々の共感を呼んだ。

独自の様式に向かって

ソール・ライター《ペリー・ストリートの猫》

1949年頃 ゼラチン・シルバー・プリント

ソール・ライターが写真家としてたどった人生は「伝説」と呼ぶにふさわしい。1923年、ペンシルバニア州ピッツバーグに生まれたソール・ライターは、ユダヤ教の聖職者ラビであった父親の跡を継ぐべく、幼いころから神学校で教育を受けるが、宗教的生活に情熱を見出せないソール少年は、独学で絵を描くことに没頭していった。1946年、息子の芸術的関心にまったく無関心だった両親の反対を押し切り、大学を退学したライターは真夜中に家を出てニューヨーク行きのバスに乗る。それは、家と宗教的生活への決別だった。

1940年代後半のニューヨークは、アメリカが初めて世界に影響を及ぼす芸術運動となった抽象表現主義が頭角を現わした時代だった。ソール・ライターはニューヨークへ着いて間もなく、抽象表現主義の画家リチャード・プセット=ダートと出会う。暗室で様々な実験を試みた写真を使い作品を創作していたプセット=ダートとの親交を通じて、ライターは写真術を学んで行く、この友情がソール・ライターの写真の隠れた才能を引き出す重要な引き金になった。

同時代のニューヨークは、ロバート・フランク、ウィリアム・クライン、ダイアン・アーバスら「ニューヨーク・スクール」と呼ばれる写真家たちを多く生み出した(のちにソール・ライターもその一人とみなされるようになる)写真表現にとっても重要な街だった。しかし、より内省的で、一般的には日常の中で見過ごされる一瞬のきらめきをとらえた「都会の田園詩」ともいえるライターのスタイルは、他の写真家たちと一線を画す。「写真は、しばしば重要な出来事を取り上げるものだと思われているが、実際には、終わることのない世界の中にある小さな断片と思い出を創り出すものだ」、というソール・ライターの言葉は、その写真哲学を端的に表している。ライターが敬愛したピエール・ボナールやヴュイヤールといったジャポニスムに影響を受けたヨーロッパの画家たちの、近代社会に対するロマンティックで繊細な感性と共通するものも見受けられる。

ファッション写真を糧に

ソール・ライター《タクシー》

1957年 発色現像方式印画

個展を開催したところでほとんど絵が売れない状況の中、ソール・ライターは写真を生活の糧に生かすことを思いつく。1948年頃からカラー・スライドフィルムでも撮影をはじめていたライターの写真は、次第にファッション誌の誌面を飾るようになっていく。絵画で培われた色彩感覚、ものを見つめる繊細な視点、独特なユーモア、エレガンスに対する適確な理解などから生まれるライターの写真は、多くの雑誌関係者の注目を浴びた。アート・ディレクターとして名を馳せていたヘンリー・ウルフもその一人だった。1958年、ウルフが『ハーパーズ・バザー』誌のアート・ディレクターに就任すると、ほぼ毎号ソール・ライターのファッション写真が同誌に登場するようになる。以後、『エル』『ヴォーグ』『ノヴァ』などファッション誌を中心に数多くの雑誌で活躍するが、1981年、5番街にあったスタジオは閉鎖される。時代が変わり写真家の自由な創造性が束縛されることが多くなった現状にフラストレーションを抱えていたのも事実だが、現実的に仕事が減少しスタジオを維持していけなくなったのが直接的要因だった。以後、ソール・ライターは忘れられた存在として、自分のためだけに作品を創造する「隠遁生活」へ入っていく。

-

ソール・ライター 《映画『Beyond the Fringe』のキャスト(ダドリー・ムーア、ピーター・クック、アラン・ベネット、ジョナサン・ミラー)とモデル、『Esquire』》

1962年頃 ゼラチン・シルバー・プリント -

ソール・ライター 《カルメン、『Harper's Bazaar』》

1960年頃 発色現像方式印画 -

ソール・ライター 《足跡》

1950年頃 発色現像方式印画 -

ソール・ライター 《赤信号》

1952年 発色現像方式印画

カラー写真の衝撃

ソール・ライターのカラー写真が、世に出るまでに時間がかかった理由はいくつかある。まず、「自分を売り込む」ことをその美意識が許さなかった頑なな性格だ。ライターは、イースト・ヴィレッジのアパートとその界隈が存在すれば、写真を取り続けられれば、そして絵を描き続けられれば、それで満足だったのだ。

もう一つの理由は、カラー現像を取り巻く問題だった。ソール・ライターがカラー写真を撮りはじめた時代、モノクロ現像に比べ金銭的に負担が大きく、また写真家自身がコントロールしにくい現実があった。1994年頃、未現像のままアパートに保管されていたカラー写真の現像に、英国の写真感材メーカー・イルフォード社が補助金を提供したことで事態は一変する。ライターの作品を扱っていたニューヨークの名門写真ギャラリー、ハワード・グリーンバーグ・ギャラリーで、1940年代後半から1950年代に撮影されたカラー・プリントが関係者に初披露された瞬間は、まさに「歴史的瞬間」となった。ソール・ライターのアシスタント、マーギット・アーブ(現在、ソール・ライター財団代表)は、この時の感動を次のように回想している。「その瞬間を私は一生忘れないでしょう。私たちの前に、突然、画家の眼を通してとらえられた写真のイメージが広がったのです。灰色がかった雪と緑の信号、赤い傘、店のウィンドーに反射する太陽の光、赤と黄色の中で走るタクシー、オレンジのネクタイをした男性…」。1996年、早速、同ギャラリーでカラー作品の展覧会の開催が決定した。

-

ソール・ライター 《床屋》

1956年 発色現像方式印画 -

ソール・ライター 《郵便配達》

1952年 発色現像方式印画 -

ソール・ライター 《看板のペンキ塗り》

1954年 発色現像方式印画 -

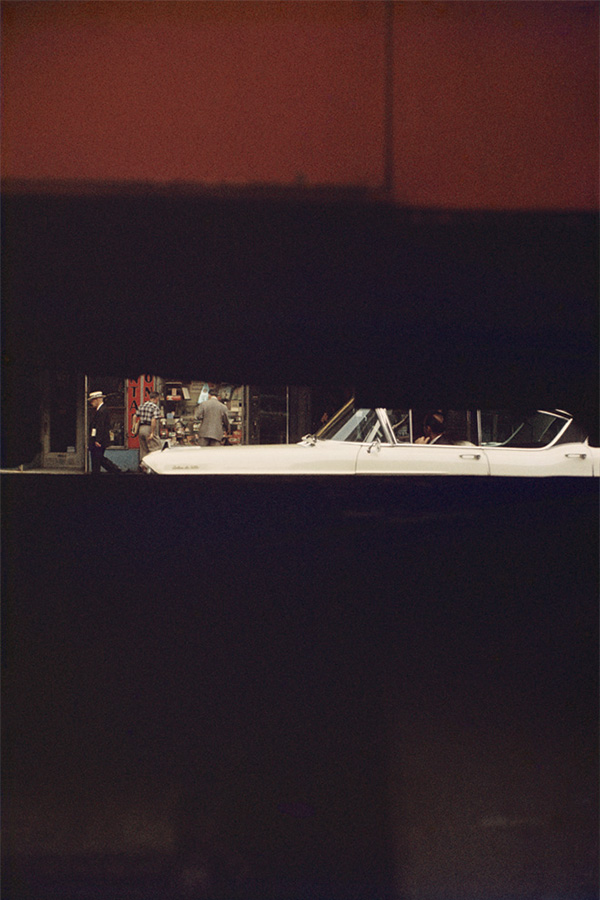

ソール・ライター 《板のあいだ》

1957年 発色現像方式印画

展覧会は好評を博したが、展覧会が終了すると、ソール・ライターはまた忘れられた存在になっていく。毎月の請求書の支払いに苦労するライターは、友人たちの寛大な助力でやっと生活できている状態だった。当時、ハワード・グリーンバーグ・ギャラリーで働いていたマーギットが、カラー写真の作品集を出すために奔走するが、出版社からよい返事をもらうことが出来ない日々が数年続くことになる。2005年、同ギャラリーで再びソール・ライターのカラー写真展を開催したときに奇跡が起きた。偶然、ドイツの出版社シュタイデルの創設者ゲルハルト・シュタイデルがギャラリーに立ち寄り、どこの出版社も首をたてに振らなかった『Early Color』の出版を決めたのだ。この本の成功によって、世界中から様々なオファーが殺到するようになり、ライターは忘却の淵から引きずり出された。2006年、ミルウォーキー美術館で美術館における初の個展が開催され、2008年に開催されたパリのアンリ・カルティエ=ブレッソン財団での展覧会は、同館の入場者記録を塗り替えるほどの反響を呼んだ。さらに、絵画作品、モノクロ作品(ソール・ライターのベッドの下に長年保管されていたという)にも注目が集まり、いずれも高い評価を得るに至った。

名前が知られるようになってもソール・ライターの生活が変わることはなかった。毎朝起床すると絵を描き、カメラを持ってストランド書店まで散歩へ行く。散歩の途中でコーヒーを飲み、帰宅したら愛猫レモンの世話をする。たまにインタビューを受けることもあるが、自分の作品を語ることが嫌いだったライターとのインタビューは大体失敗に終わったという。

本展覧会は、ソール・ライター没後、2015年に創設されたソール・ライター財団の全面的協力を得て開催される。カラー写真はもちろん、ファッション写真、モノクロ写真、絵画作品に加え、使用していたカメラやスケッチブックなど貴重な資料など200点以上により写真家の軌跡をたどる本展は、いまだ多くの未発表作品が眠るソール・ライターの世界へ踏み出す最初の大きな一歩となる待望の回顧展だ。

-

ソール・ライター 《ジェイ》

写真 1950年代・描画 1990年頃 印画紙にガッシュ、カゼインカラー、水彩絵具 -

ソール・ライター 《無題》

制作年不詳 紙にガッシュ、カゼインカラー、水彩絵具

作品は全てソール・ライター財団蔵 ©Saul Leiter Estate