LINEUPラインナップ

2024.12.22 UP

[report]

探究型・芸術体感プログラム×大日向小学校 レポート 1/3

鈴木康広さんによるワークショップ

本物のアーティストとの出会い

子どもたちの探究心を刺激する芸術体感プログラム

Bunkamuraでは、文化との新たな出会いが見つかる「学び」と「体験」の場として、渋谷をはじめさまざまな場所で文化・芸術のすそ野を広げる、新たな文化情報発信やアウトリーチ活動を展開しています。その中でも「探究型・芸術体感プログラム」では、芸術を多角的に捉え体感しながら知識や教養を身につけ感性を育んでいく活動を実施しています。

2023年にスタートした本プログラム。昨年の大日向中学校とのプログラムに続いて2年目の今回は、大日向小学校の探究型学習「ワールドオリエンテーション」*と連携した取り組みです。

*ワールドオリエンテーション:子どもたちの問いから出発し、探究的に学習を進めていきます。実際に世界で起こっていること(身近なことから地球規模のことまで)について、教科学習で学んだことを活用し、グループのメンバーと協力しながら総合的に学びます。(大日向小・中学校HPより)

「本物のアーティストの出会いを通して、子どもたちの探究心が湧き出てくるような環境を作りたい!」という先生方の熱意もあり、6月11日(火)にアーティストの鈴木康広さんを講師として大日向小学校に迎えて、3・4年生 約60名の子どもたちとワークショップを行いました。この夏、二子玉川でBunkamura ザ・ミュージアムの企画制作による個展(「鈴木康広展 ただ今、発見しています。」)を予定している鈴木さん。「これは何かに似ている」という気づきから、あるものを別の何かに置き換えて表現する「見立て」を用いて、身近なものの見方を拡げるような作品をこれまで生み出してきました。ワークショップでは、そんな鈴木さんの創作の根源にある見立ての感性に触れることで、見慣れた日常の風景を捉えなおすことをねらいとしています。

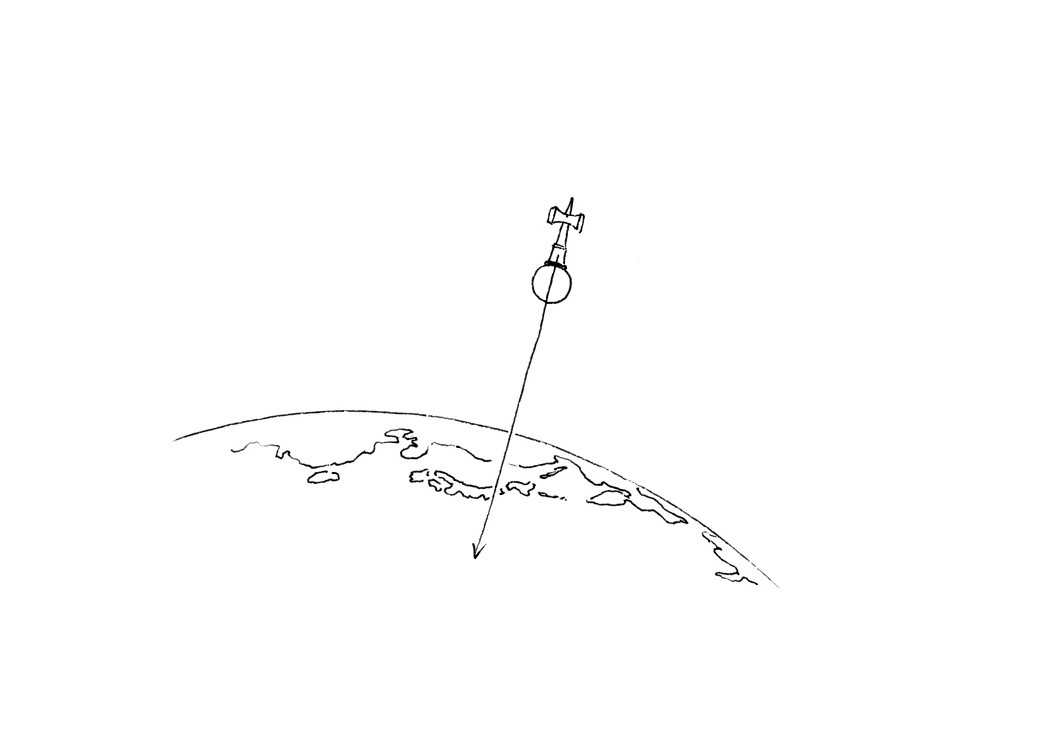

海を進む船とその航跡がファスナーのように見えたことから発想した作品《ファスナーの船》。

身の周りのものから発見する、「見立て」の面白さ

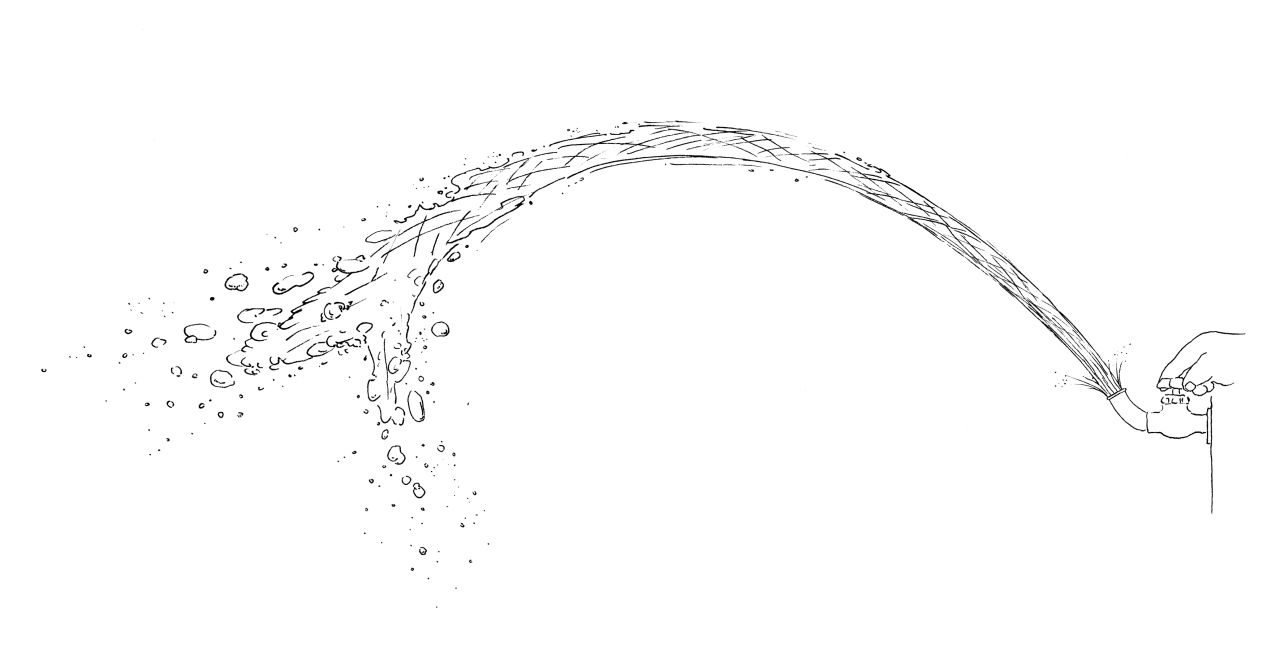

まずはじめに、鈴木さんがこれまで作った作品を写真や映像で紹介しながら、普段どのように見立てをしているのかを話しました。公園の蛇口をひねると出てきた水がヘビのように見えたという《蛇口の起源》の映像では、水がくねくねと動く様子をスローモーションで再生し顔や形が見えてくると、子どもたちから「わっ!」と驚きの声や歓声が上がります。鈴木さんは、見立てをしていると、水(見ている対象)から生命力を感じるそう。人間が「見る」視点だけではなく、自然が見せてくれるものを「見つける」視点、その両方が交差することに見立ての面白さがあることがわかってきました。

《蛇口の起源》

ⒸYasuhiro Suzuki

・・・・・・・・・・・

●「見立て」とは

眠れない夜、天井をじーっと眺めていると木目が顔やお化けなど、違うものに見えてきたことはありませんか? このような「これは何かに似ている」という気付き、そして実際に、あるものを別の何かに置き換えて表現することを「見立て」といいます。

・・・・・・・・・・・

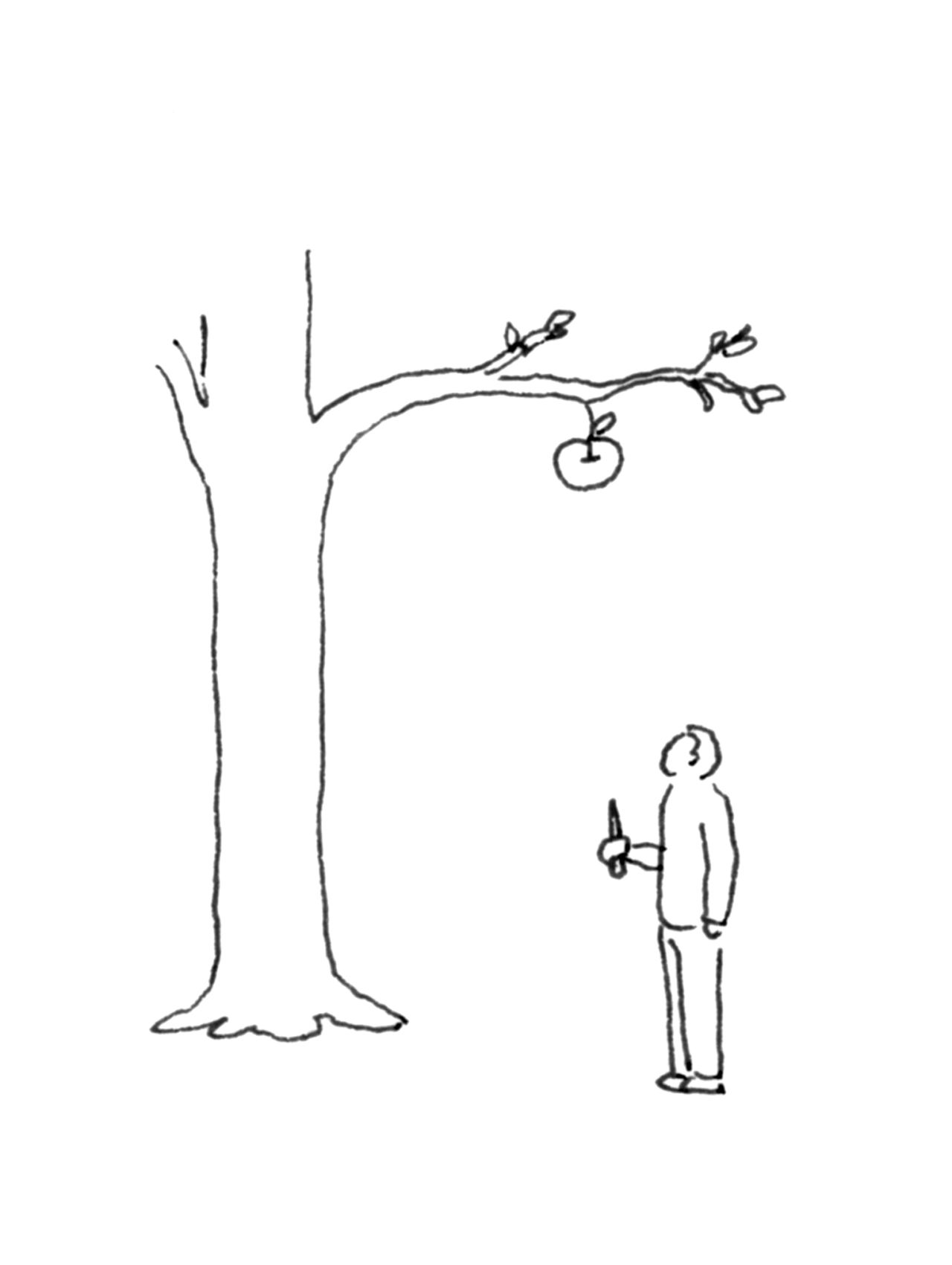

鈴木さんがおもむろに取り出したのは《りんごのけん玉》。

自分が「(りんごを支える)木」になってみたり、「(りんごを受け取る)人間」になることで、重力との関係性が変化する。こうした見立ては物理現象に対する探究にもつながる。

《りんごのけん玉》

ⒸYasuhiro Suzuki

続いて、鈴木さんご自身が撮影した見立てにタイトルをつけた写真を、《鈴木康広の「見立てコレクション」》と題し、見立てを見つける時のヒントを共有していきます。写真が切り替わるたびに「これ、何に見える?」と子どもたちに問いかける鈴木さん。「横顔みたい!」「ノコギリだ!」「確かに見える!」など、次第にたくさんの声が飛び交い、子どもたちはすっかり見立ての世界へと引き込まれていきました。

鈴木さんの話や問いかけに、驚いたり発言したり楽しみながら反応する子どもたち。

ここでも、あそこでも!発見が止まらない

鈴木さんのお話の後は、いよいよ子どもたちが見立てを探す番です。6人ぐらいのグループに分かれ、発見した見立てをタブレットで撮影していきました。誰かが何かを発見すると「次は何が見つかるだろう?」とさらに没頭していき、発見の連鎖がとまりません。子どもたち同士もお互いの発見にすぐさま反応し、見立てに対するコメントが行き交いきます。一つの見立てに対して複数の画角を検討しながら工夫するグループや、とにかく気になるものはその場でどんどん撮りおき、最後にまとめて見立てや画角を選ぶグループなど、取り組み方も人によってさまざま。子どもたちに「鈴木さーーん!」と呼ばれると、「なになに。」と言いながら駆け寄り、子どもたちと同じ目線で見立てを探す鈴木さんの姿がとても印象的でした。

「ジャングルジムに登ったら上から何かが見えるかも・・?」という子どもに駆け寄り、鈴木さんも同じ目線で観察。

子どもたちと一緒になって見立てを探している。

鈴木さんが移動しようとしていると「みんなで17個も見つけたよ!」と駆け寄ってきた男の子。

鈴木さんも「見せて見せて!」と近くの東屋に一緒に移動して、興味津々で見つめる。

鈴木さんはグループを忙しく行き来していた様子を振り返って「一人一人に見えている世界を僕自身が目撃したくてたまりませんでした。」と楽しそうに語った。

ここでも、あそこでも!と発見が止まらない空気を大事にしていたという。

あっという間に時間が経ち、今度は集まった写真の中から見立てとして面白いと思うものを一つ選び、タイトルをつけていきます。最後は《見立てコレクション in 大日向小学校》として、各グループ1点に写真を絞って発表。グループメンバーが最初にタイトルを読み上げた後、全員で写真を眺めながら鈴木さんがコメントしていきます。給食のお皿に残ったタルタルソースが波に見えた《タルタルソースの波》や、魚にそっくりな野球グローブ《グローブの魚》など、次々と見立てが発表されていくなか、他のグループの見立てを見て「面白い!」とお互いに刺激を受けていた様子でした。

子どもたち自身も一点に絞るのに苦労するほど、タブレットにはたくさんの写真がおさめられている。

あるグループが見立てた《にじいろのおはな》。発表写真を一点に絞るのに苦労し、最終的には鈴木さんがタイトルから選出。

見ている人にも「虹色って何色だろう?」と投げかけ、さらに対話が続いていく。

身近な日常に驚くことから、世界の見え方が変わる

こうして、1時間半に及ぶ濃密なワークショップは終了。先生方からは、「見立てを見つける時に、対象にフォーカスしていく子もいれば、周りを大きく見ることで変化を捉える子もいて、そのスケール感や見方が人によって全く異なることに驚きました。」というコメントも。お互いに見立てを共有することで、見ているものは同じでも一人ひとりの視点がとても多様であることを、子どもたちも自ずと実感していたようです。

鈴木さんに改めて感想をお聞きすると「今回のテーマは見立てとの初めての出会いということでしたが、見立て自体はきっと普段もさりげなくやっている行為ですよね。でも、〈身近な発見の先に、こんなに面白いことが起こるかもしれない!〉と感じると、日常が驚きに変わり、目の前の風景が途端に宝の山に見えてくる。今日はそんな宝探しを子どもたちと一緒にすることができました。」と充実した表情で語ってくださいました。

大日向小学校では、今後も見立てに注目したワールドオリエンテーションを継続し、7月中旬には子どもたちによる作品展を開催予定です。このワークショップでの気づきが、どのように彼らの表現に反映されていくのか楽しみです。その様子も随時レポートしていく予定ですので、どうぞお楽しみに。

ワークショップにお招きした鈴木康広さんの展覧会は、二子玉川ライズ スタジオ & ホールにて7月20日(土)から開催予定です。鈴木さんの作品制作のきっかけとなったひらめきや、そのアイデアを膨らませる手がかりとなったもの、実際の制作の様子などを垣間見ることができます。またプログラムの中には、今回のように鈴木さんの視点や発想からヒントを得たワークショップや、ただ鑑賞するだけではない体験型の作品、他の鑑賞者と共鳴できるような作品も。発見が発見を呼び、とめどない発見によって日々更新され続けるような展覧会です。ぜひお越しください!

※9/1(日)をもちまして、閉幕いたしました。