今回の楽員インタビューは、2009年に定年で退かれた岡崎耕治さんの後任として、ファゴットの首席という重責を担う宇賀神広宣(うがじん ひろのり)さん。2013年9月に入団されて1年半、正式団員としてはまだわずか半年というフレッシュな氏は、1979年生まれなので今年は年男でもある。

[音楽・楽器との出会い]

楽器を始められたきっかけなどからお聞きしたい……のですが、まず“宇賀神”さんという苗字からお伺いしたいと思います。穀物の神に基づいた藤原氏流のお名前だと思いますが、ご出身はどちらですか?

「僕は群馬県の桐生市出身なのですが、祖父が栃木県の出身で、そちらでは割と多い名のようです」

ご家族に音楽家は?

「母が地元でピアノを教えています。その影響で小さい頃にピアノを習いました。僕は記憶がないのですが」

ファゴットはいつから始められたのですか?

「中学1年生からです。ちょうどその時に、地元にジュニア・オーケストラができ、母が何か音楽をやらせたかったというのもあって連れて行かれました。オーケストラを見に行ったこともあまりなかったので、特に楽器の希望はなく、何となくオーボエ希望という程度でした。けれども、男の子が少なかったためか、大きなファゴットをということになったんです。最初1、2年はやる気があまり起きなくて、練習もしないような子供でした」

音楽の魅力に開眼するきっかけは何だったのでしょう。

「そこの指導者がフランスで子供の音楽学校をされている方とコネクションがあり、その学校と交流演奏のような機会があったのです。それで僕もくっついて行ったのですが、その帰りに観光でウィーンのムジークフェラインに演奏会を聴きに行って感化されてしまいました。オケはウィーン・フィルではなかったと思うのですが、それでも、これを仕事にできたらすごく幸せだなって思ったんですね」

そして、東京音大の付属高校に進まれます。

「ジュニア・オーケストラの指導者の方に、音楽の方向でやっていきたいと、ちらっと話したところ、前のN響の首席でいらした霧生吉秀先生を紹介していただけました。習い始めたところ、音高に進学という流れになったんです」

東京音大では、霧生先生と菅原先生にご師事されています。おふたりとは別に、ファゴットを学ばれてきた中で、理想とした奏者・音楽家はいましたか?

「ミラン・トゥルコヴィチです。アンサンブル・ウィーン=ベルリンなどの演奏会もよく聴きに行きましたし、習ってみたいという夢を当時は持っていましたね」

名高いファゴット奏者には、クラウス・トゥーネマン(1937年生)をはじめ、バソンのジルベール・オダン(56)、あるいはギュンター・ピースク(21)、近年ではダニエーレ・ダミアーノ(61)、セルジョ・アッツォリーニ(67)などもいますが、トゥルコヴィチ(39)を特に好まれた理由はどこなのでしょう?

「音ですね。僕はウィーンの音が大好きだったので。彼の音はウィーンの中では少しインターナショナルだと思うのですが、素晴らしいです。高校生くらいの頃にはウィーン・フィルのファゴットが本当に好きで、ウィーンの指使いとか、ヴィブラートを一切かけずに吹いたりとか、多分変わった学生だったと思います」

[卒業後]

東京音大を終えられた後は、セントラル愛知交響楽団と大阪フィルハーモニー管弦楽団でご活躍されていました。

「大学院とは別に、レッスンだけを2年間まで受講できる科目等履修生という制度が東京音大にありまして、その1年目に通っている時に、セントラル愛知響のオーディションがあったので受けました。それでコースの初年度が終わる3月まで待っていただいて、2004年4月に入団し、06年末まで在籍しました。大阪フィルへは2007年1月に特別契約として入り、翌年に正団員となって、2013年8月末までおりました」

[第82回定期について]

今回の定期ではザンドナーイがクラリネット1とホルン2、モーツァルトがオーボエ2、ホルン2と、オーケストラに共にファゴットが用いられませんので、唯一ご出演される《悲愴》のお話を伺いましょう。《悲愴》での、あるいはチャイコフスキー(1840~93)のファゴットの使い方の特徴や魅力というのはどのようなところだと思われますか?

「ファゴットにソロを与えてくれているということが、もう単純にありがたいですね。あの時代ですと、ドイツの前期ロマン派のオーケストラ曲にはソロのレパートリーなど全然ないですし。そういう時代に、チャイコフスキーが交響曲の4~6番と、大事な場面でソロを書いてくれているというのは、嬉しいです。ただ、どの曲も演奏しやすいわけでは決してありません。ソロ以外のところでも、運指的にやりにくかったり、難所が結構出てきたりするので、楽器の機能的なことはあまり詳しくなかったのではないかなという気もちょっぴりします。ショスタコーヴィチ(1906~75)だと、本当にすごく楽器のことをわかってくれているなという感じがするのですけれども。ですので、チャイコフスキーの場合は、嬉しいのと同時にプレッシャーが……」

レジスター(音域)の点でも問題を感じますか?

「《悲愴》に関しては、第4楽章の冒頭に他の木管とのユニゾンで、上のDes(変ニ音)[11小節目=Aの2小節目:譜例1]が出てくるのですが、おそらく当時の楽器だとかなり出しにくかったのではないかという気がします。ただあの場面で、あの音---ファゴットの高音域というのは、細いというか、甲高く鳴るのですが---を当ててくるといのうのは、確かに効果的という気はします。あるいはひょっとしたら、チャイコフスキーはこの音域を吹きやすいバソンで想定して書いたのかも知れません」

[譜例1]

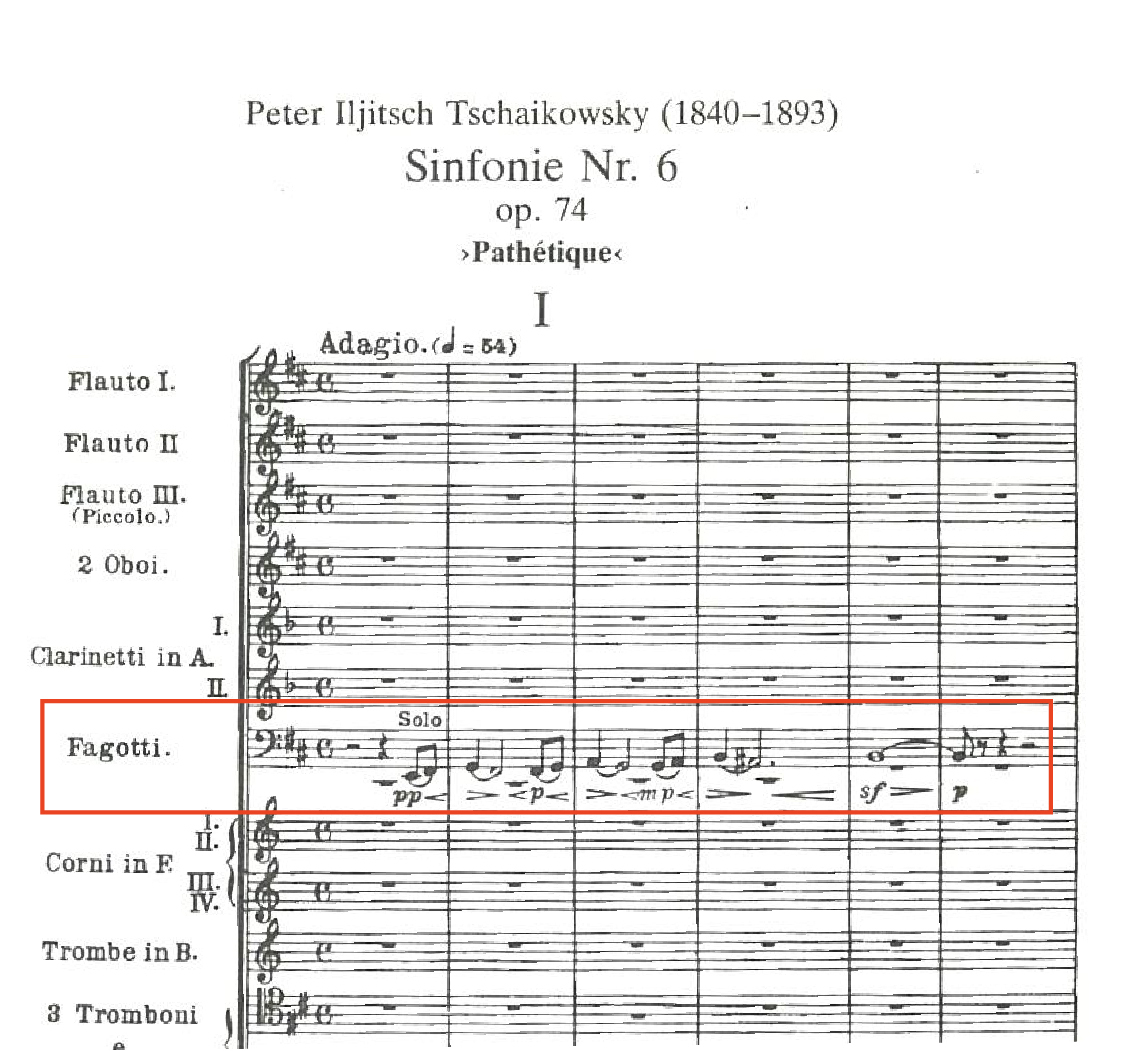

《悲愴》は序奏の冒頭から全曲の重要な動機をソロで吹きますね。

[譜例2]

「もうこの冒頭に尽きると思います。最も特殊で、当時の人が聴いたらびっくりしたことでしょう。ファゴット奏者としては、あそこが終わったらしばらくは抜け殻になってしまうくらいの密度です。でも“おいしい”と思ったことは1度もありません。実はあの辺の音域って専門外なんですよ。僕は普段1番を吹いてますから、もう少し上の音域にリードのポイントを設定しているため、あの辺の音域用にリードを新たに用意しなければいけない。普段のリードで、あの雰囲気で吹けと言われたら、多分吹けないくらい難しいんです。ですので、冒頭だけリードを替えています。多分そういう方は多いんじゃないでしょうか」

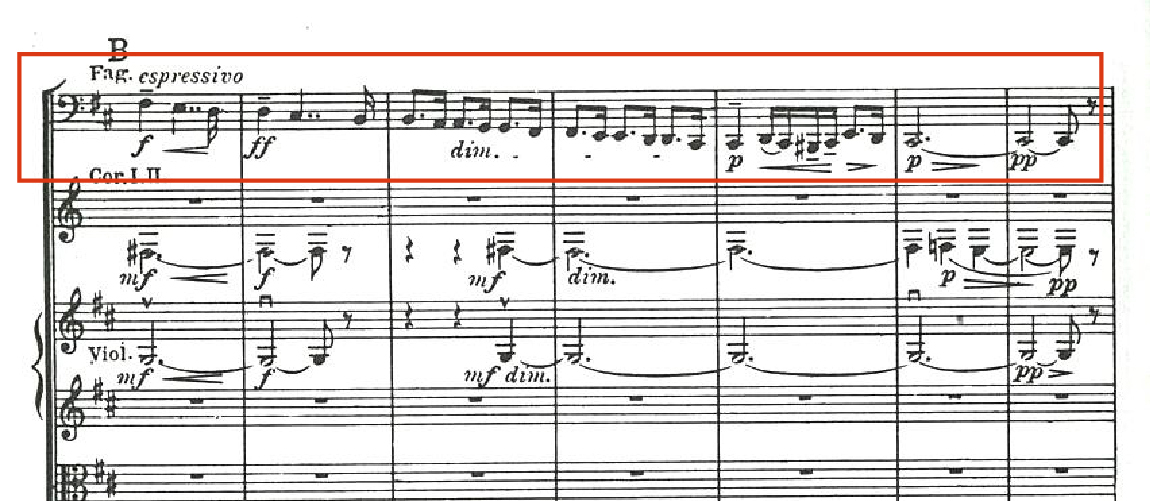

第1楽章冒頭の後のモデラート・モッソからの、フルートやクラリネットとの掛け合いも素敵ですよね[101小節目 F:譜例3]。あと、271小節目からの21小節も続く非常に長いロングトーンもユニークだと思います。

[譜例3]

「そうですね。第1楽章の最後の延ばしも結構大変なんです。どんどんモレンド(ディミヌエンド)していくのですけれども、結構ゴリゴリする音なんです。さらに専門外の低い音域という……。そこで僕の場合は、ここをキーを半ば閉じながら吹いています。開いたままだと、音量を絞っていった時にファゴットはプツっと音がなくなったりするので、絞りながら、抵抗感をキープするために開いているキーを微妙な加減で押している。そういう細かい技を駆使しています。第4楽章でも、始まってすぐのファゴット2本のユニゾンで下がっていくところなど、かなり神経使いますね[譜例4]。この時代の他の作曲家は、このような使い方はしません。ファゴットにこういう役割を与えているところが、チャイコフスキーならではという感じがします。この最後は一番低いCis(嬰ハ音)で、これを鳴らしながら、さらにディミヌエンドしていくというのは相当に難しいです。注目ポイントですね」

[譜例4]Bの5小節目

[オーチャードホールについて]

恒例の質問なのですが、宇賀神さんがオーチャード定期でとても記憶に残っている回を教えてください。

「僕にとって初めてのオーチャード定期は、ノリントンさんが指揮された第76回だったと思います。とにかくオケの配置がすごく奇抜というか……。弦楽器を囲うようなスタイルで、初めて舞台の袖近くで演奏したことも新鮮でした。ですので、その回が強く思い出に残っています。昨年末のアルミンクさんの回も楽しかったですね」

註)第76回 2013年10月14日 モーツァルト・プログラム

交響曲第31番ニ長調K.297《パリ》

ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調K.219《トルコ風》(独奏:木嶋真優)

交響曲第38番ニ長調K.504《プラハ》

インタビュアー・松本學