2018.01.16 UP

『DUNAS-ドゥナス-』来日インタビュー

日本でも絶大な人気を誇るフラメンコ界の大スター、マリア・パヘス。近年、オーチャードホールで2013年に上演された『UTOPÍA~ユートピア~』では、ブラジルの建築家オスカー・ニーマイヤーとのコラボレーションに挑み、同じく'15年には、スペイン女性の典型と思われがちな「カルメン」のイメージを根本的に問い直す、ドラマティックな新作『Yo,Carmen 私が、カルメン』を上演。優れた伝統の継承者であると同時に、聡明で好奇心と向上心に溢れた、スペイン舞踊の改革者の一面を見せている。

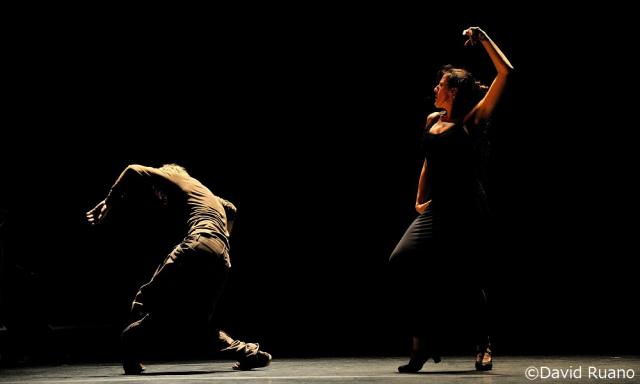

コンテンポラリー・ダンスの範疇を超えて世界中で引っ張りだこの振付家・演出家・ダンサーのシディ・ラルビ・シェルカウイは、現在シアターコクーンで大好評上演中の『プルートゥ PLUTO』(演出・振付)で、演劇も手がけるようになった天才クリエイターだ。オーチャードホールで'16年に上演された中国少林寺の禅僧たちとの邂逅を描く『sutra(スートラ)』では、振付・演出に加えて出演者としてひさびさに日本の舞台に立ち、柔軟さと強靱さを併せ持つ希有な身体表現者としての一面を、強く印象づけた。パヘスは、シェルカウイのダンスの特徴についてこう語る。

「手や腕の使い方、音楽と人の声の響かせ方など魅力は多々ありますが、ダンスのスタイルとして、動きがつねに止まることなく流れてつながっているところに、とても惹かれます。私は一般的なフラメンコダンサーと比べると背も高く、腕も長いので、どうしても動きが流れがちになってしまうんですが、ラルビ(シェルカウイのこと)のダンスを見た時、そんな自分との共通点を感じました。でも、彼の場合はすべての振りがつながっていて、いい意味でスムースに”流れて”いるんです。また、ひとつのステップをつくる際にも、振りだけでなく、同時に舞台空間上のすべての要素を把握し、有機的なつながりをもたせている点にも感銘を受けました」

一方シェルカウイは、少年時代からパヘスの踊りの熱心なファンだったそうで、やはりそこに自身の資質との共通点を感じている様子。

「マリアの動きを見ていると、まず関節の使い方が、非常に上手いと思います。また、フラメンコの常として、すべて即興のように見えますが、彼女はミュージシャンと綿密に話し合ったうえで、スピードの強弱や緩急、アクセントを付ける場所などを、細かく計算して決めています。その緻密で正確さを重視する姿勢と、動きをチョイスしてゆくポエティックなセンスが、僕はとても好きなんです。舞台の全体図を客観的に見ることができる点でも優れていて、まるでキャンバスに向かう画家のように、舞台と対峙しています。自分にもそういう面があるせいでしょうか、僕たちは好みが似ていて、同じものにワクワクし、何を提案しても、すんなり合意してしまうんですよ(笑)」

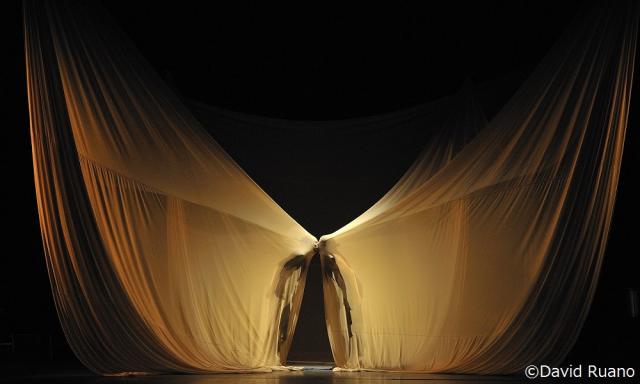

オープニングでは二人を包み、やがて広がってスクリーンになり、二人のシルエットを映し出したりする大きな布は、打ち合わせの際にパヘスが持っていた布に、シェルカウイが興味を示して発展していったもの。

「確か、アントワープで作品の要素について話し合っていた時だったと思います。私は、ライクラという、伸縮性があり、透明で重みのある布を、自分の衣裳の生地サンプルとして2メートルくらい持参していました。何かに使えるかなと思い、照明を当てたり、影を映し出したり、布をいじったりしているうちに、ラルビはピンと来たのでしょう。もう少し大きいものが欲しいと言いました。次の機会には6メートルのものを、その次にはさらに大きなものをと言われ、大きくしていくうちに、装置として使うアイデアが生まれました。砂丘=dunasを表すのに、最適な素材でしたね」

とパヘス。広大で、自在に姿を変える自由を持ち、深くミステリアスで、自然にできる弛みは風紋のよう。こうして、作品のテーマとエッセンスを見事にビジュアル化した装置が誕生した。この舞台上にできた砂丘を変容させながら、二人の身体も、さまざまな融合や拡張をみせてゆく。

とパヘス。広大で、自在に姿を変える自由を持ち、深くミステリアスで、自然にできる弛みは風紋のよう。こうして、作品のテーマとエッセンスを見事にビジュアル化した装置が誕生した。この舞台上にできた砂丘を変容させながら、二人の身体も、さまざまな融合や拡張をみせてゆく。

フラメンコ・ファンにとっては、いつもと少し異なるアプローチから、その深淵に触れる体験を。『プルートゥ PLUTO』で度肝を抜かれた演劇およびダンス・ファンには、ダンサーとしても並はずれた能力と魅力を放つシェルカウイに接する、ベスト・タイミングとなるだろう。

文:伊達なつめ