Column

学芸員によるコラム

| 1 | ただ猫を並べただけではない猫物企画の決定版! |

|---|

| 2 | 暖を取る猫たちの姿が暖かいちょっとモダンな昭和の暮らし |

|---|

ただ猫を並べただけではない猫物企画の決定版!

題名不明 1987年 インク・紙

「多頭飼い」という言葉をご存じだろうか。一度に何頭もの同じ動物を飼うことだが、画家の猪熊弦一郎(1902-93)の猫たちの場合もそうであった、というか、そうなってしまった。多いときには一度に一ダースも飼っていたというが、最初からそんなに沢山いたわけではない。それは知り合いの小説家

猫のいる素敵な生活

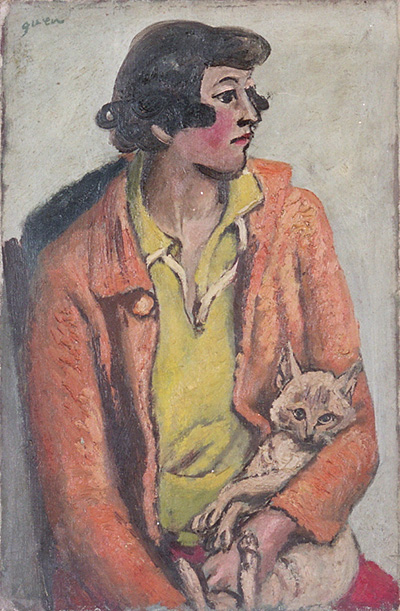

題名不明 1933年 油彩・カンヴァス

初めて猫を描いたのは1933年、30歳の春であったという。一目惚れで結婚した猫好きの美人妻の文子が猫を抱く姿を描いたもので、サザエさんを彷彿とさせる文子の髪型が時代を感じさせて微笑ましい。それは田園調布に移り住んだ翌年のことである。文化人や著名人が愛した瀟洒なヨーロッパ風のこの街に若い夫婦も暮らしていた。精力的に創作に励み、若い画家たちのリーダー的存在として注目を集めるようになっていった頃である。愛妻家の猪熊は妻をモデルに多くの絵を描き、猫も脇役として登場した(本展出品)。これらの作品からは、猫もくつろぐ幸せな生活の様子が伝わってくる。そして38年には憧れのパリに渡りアトリエを構える。アンリ・マティスに何度か会い、「お前の絵は上手すぎる」と言われたことが一生の教訓となったという。それは人に良く見てもらいたいと思うあまりに「自分の絵になっていない」ということであった。そしてそれは画家猪熊弦一郎の新たな出発点でもあった。

第二次世界大戦が進行し、40年にはフランスからの帰国を余儀なくされた。一時疎開もしたが、夫婦はなんとそのときも二匹の猫を連れて行ったという徹底した猫好きであった。その後46年に田園調布に戻り、本格的な多頭飼いの生活が始まる。庭に迷い込んできた三毛猫を飼ったり、生まれた子猫をそのまま育てたりしているうちに、いつのまにか大所帯となってしまったのだ。猪熊曰く「猫は一匹、二匹飼うよりも、沢山飼つて見る方が其習性が解つて面白く、一つ一つを特に可愛がらなくとも、猫同志で結構楽しく生活して居て、見て居ても、実に美しい」(『造形』1955年3月号)。

猫のパラダイス

《青い服》1949年 油彩・カンヴァス

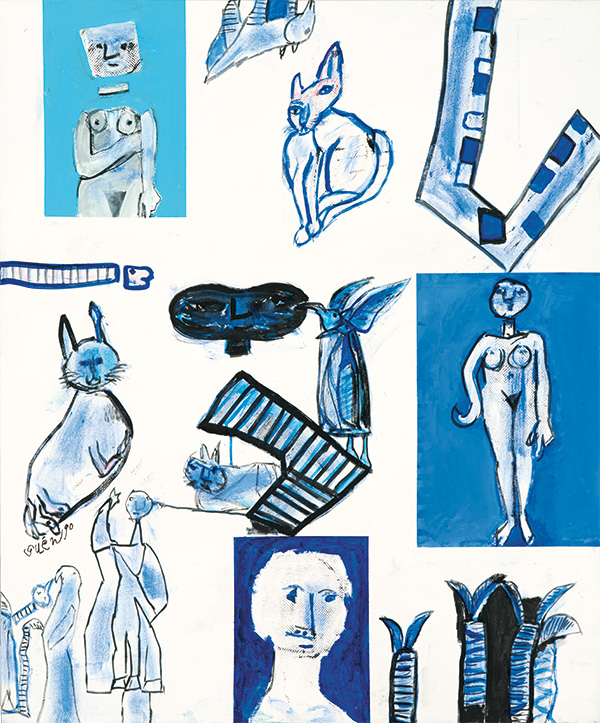

《不思議なる会合》1990年 アクリル・カンヴァス

猫を片っ端から描いたのは戦後から55年に渡米するまでの時期と晩年の85年頃からで、スケッチブックだけでなく紙の切れ端にまで描くほどであった。人間とは常に少し距離を置き、悠々自適の猫たちが見せる様々な姿は画家にとって興味の尽きないモチーフであり、猫を描くことは殆ど呼吸することと同じくらい自然なことだったと言ってもいいだろう。この猫のパラダイスを最も的確に表現したのが《猫と食卓》という作品だろう。猫が人間の食卓に乗って餌を食べるのを許すというのも、まだ古い因習も根強く残っていた昭和のこの頃の光景としては「斬新」である。

更に多頭飼いならではの作品がある。本の表紙やポスターなどに使われることの多い、青い線画の猫群像である。大きな音を立てたりすると猫たちは丸い目で一斉にこちらを向くという習性があり、その一瞬を捉えたのがこの作品で、猫好きにとっては実に的を射ていると同時に、猪熊の観察力の鋭さが光る作品である。一方、多頭飼いは一匹でいることを好むというもう一つの猫の習性に反する所もある。特に縄張り意識の強いオス猫の場合は離さないと問題を起こすのだが、猪熊の作品には威嚇し合う二匹の猫を描いたものが数多く見受けられる。おそらくオスと思しき二匹が向かい合う様子は確かに造形的にも興味深く、これも多頭飼いならではの光景だろう。しかしその裏で、この家に入ると動物園のような臭いがしたという。特に発情期のオス猫の「水」(猪熊はこう表現していた)は厄介なもので、どこでも構わずマーキングされてしまう。しかも猪熊は「理解」があってそれを許していたという。描きかけの絵に、額縁に、ピアノに。そして襖にかけられたものは「水彩画」だといって面白がっていたのだが、だんだんエスカレートして、来客の外套やガスストーブ、買ってきた野菜に、そしてついには昼寝をしていた知人の頭にまで。結局二匹のオス猫は去勢されることになり、「水騒動」はいつしか忘れられ、家の臭気もなくなっていったという。

陰の小さな力持ち

題名不明 1950年代 版画・紙

猪熊弦一郎という画家は本展のような猫をテーマとした展覧会が成り立つくらい多くの「猫の絵」を描いた画家なのだが、猫の絵が専門というわけではない。猫を集中的に描いたのは画家人生の特定の時期だけで、実は自伝『私の履歴書』には猫は出てこない。そもそも作品の多くは猫以外を描いたものであり、抽象画の占める割合も大きい。本展ではそのような作品もいくつか紹介される。

それにもかかわらずこの画家にとって猫は特別な存在であった。鉛筆などによるおびただしい数の素描は何を意味するのだろうか。彼は言う「猫は小さい、そして何処にもありふれた動物であるが、これを描き得れば、他の動物も同じ事である。私は、人間もふくめての動物を深く知り

猫は猪熊の芸術を支えた陰の小さな力持ちだったのだ。猫や裸婦のもつ柔らかな曲線を知っていたからこそ、その対極としての直線のシャープな魅力を引き出せたのかもしれない。彼はいろいろと様式やテーマを長い画業の中で変えていき、55年に渡米したニューヨークで制作していたのはほとんど抽象画であり、直線が多用された幾何学的な様式に収斂していった。その20年ほどの間とその後数年間は猫は姿を消してしまう。だがそれはあたかも猪熊弦一郎という画家のどこかに、小さな猫がずっと隠れていたかのように思えてならない。

晩年、猫の本質を知り抜いた画家の絵に再び登場した猫たちは、以前に描かれた仲間たちと共に、猫好きかどうか分け隔てなく、私たちの目を楽しませてくれる。本展の副題「猫たち」は、単に猪熊の多頭飼いの世界を表しているだけでなく、この小さな生き物に対する彼の愛情も表しているのである。油彩・水彩約60点と素描約100点からなる大展覧会。さあ、猫という小さな入口から、広大な猪熊弦一郎の世界に踏み入ってはいかがだろうか。

(ザ ・ ミュージアム 上席学芸員 宮澤政男)

| 1 | ただ猫を並べただけではない猫物企画の決定版! |

|---|

| 2 | 暖を取る猫たちの姿が暖かいちょっとモダンな昭和の暮らし |

|---|

画像は全て、猪熊弦一郎 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館蔵 ©The MIMOCA Foundation