|

|

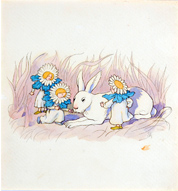

『花のメルヘン』より 《はじめの花》 墨、水彩・紙 1898年 ヴィンタートゥール美術館

Kunstmuseum Winterthur Deponiert von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bundesamt für Kultur, Bern 1904

©ProLitteris,Zϋrich |

|

1883年ミュンヘンに移り住み、念願の美術学校に通い始めたクライドルフは、優秀な成績で学校を卒業し、続いて美術アカデミーへと進んだ。しかし学費を稼ぐための無理な生活と最愛の姉の死という不幸も重なり、すっかり体調を崩してしまう。学業を続けることが困難となったクライドルフは、医者の勧めにより南バイエルンのパルテンキルへンで療養生活を送ることになった。

アルプスの大自然に感動を覚えたクライドルフは、自然を鋭敏な感覚で捉え、詳細に描き出しながらも独特の想像力あふれる世界を生み出していく。その一方で、ミュンヘンのアート・シーンは常に魅力的な存在であり続けた。一度はミュンヘンへと戻ったものの、不眠症と偏頭痛に悩まされ、さらに追い打ちをかけるように相次ぐ家族の死が重なり、1893年には再びアルプスでの静養生活を送ることを余儀なくされてしまう。アルプスでは散歩に出かけては、自然の一部始終を観察しながら多くの時間を過ごした。

翌94年の11月末のある日、日課となっていた散歩の途中で、谷間の斜面の陽だまりに季節外れのプリムラとリンドウが咲いているのを見つけたクライドルフは、感動しておもわず花を摘んで持ち帰ってしまう。しかしすぐにそれを後悔し、花の命が少しでも長く続くようにと花を絵に描いたという。このとき花を主人公にした処女作『花のメルヘン』の構想が生まれたのである。 春になるや本格的に制作に取りかかったというこの絵本は、文字通り≪はじめの花≫と題された場面から始まり、そこには「春になり雪がとけると花がふたたびあらわれて」と始まる詩文が添えられている。この、生きることを謳歌する花や虫たちの喜びこそが、生涯にわたりクライドルフの創作世界の中心テーマとなっていった。

こうして、元来の写実的、自然主義的な描き方と自由に羽ばたく空想の世界との間の新しい表現を模索していたクライドルフは、絵本の世界に独自の道を見出したのである。しかし、絵本の出版社を見つける仕事は簡単ではなかった。芸術的完成度の高い、ときに斬新なクライドルフの挿絵は子供向けではないと思われたのである。そこで石版工としてもすぐれた腕前を持つクライドルフは16枚の原画をすべて自分の手でリトグラフに起こす作業にとりかかった。原画を精緻に再現するため、1つの場面につき8から10枚の版を用い、全体では150枚という大量の石版を必要としたその作業は、多大な労力を要するものであった。そんなクライドルフの窮状を救ったのは、ドイツのシャウムブルク=グリッペ侯爵夫人、マリーであった。クライドルフに絵の手ほどきを受けていたマリーは、「花のメルヘン」の原画をすぐに気に入り、経済的援助を申し出たのである。こうして『花のメルヘン』は、ようやく1898年に世に出ることになり、クライドルフは絵本画家としての大きな一歩を踏み出したのである。