vol.29 2012年

「Bunkamura History」では、1989年にBunkamuraが誕生してから現在までの歴史を通じて、Bunkamuraが文化芸術の発展にどんな役割を果たしたか、また様々な公演によってどのような文化を発信したのか振り返ります。今回は、熊川哲也のオーチャードホール芸術監督就任第1作『シンデレラ』や、ケラリーノ・サンドロヴィッチと蜷川幸雄の『祈りと怪物~ウィルヴィルの三姉妹~』演出対決など、2012年に各施設で行った公演や展覧会を紹介します。

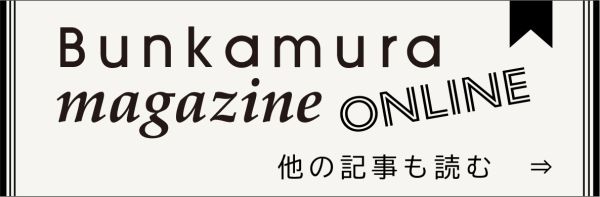

■オーチャードホール①:熊川哲也が芸術監督に就任!第1作としてKバレエカンパニー『シンデレラ』を上演

Bunkamuraは開館以来、文化芸術の第一線で活躍するスペシャリストをアドバイザーに迎えて「見る側」「使う側」の立場にたった施設づくりに努め、オーチャードホールでは1994年から指揮者のジェラード・シュワルツ、1999年から音楽評論家の黒田恭一をプロデューサーに迎えました。2012年1月にはKバレエ カンパニーを主宰する世界的バレエダンサーの熊川哲也が芸術監督に就任。そして就任第1作として、自ら演出・振付を務めるKバレエ カンパニーの新作『シンデレラ』を同年2月から上演しました。

それまで熊川は古典全幕バレエを8作手がけ、いずれにおいても堂々たる正攻法で古典と向き合いつつ、今を生きる芸術の域へと高めてきました。『シンデレラ』の新プロダクション制作にあたっても、イギリス美術界の第一人者ヨランダ・ソナベンドとのコラボレーションによって“熊川マジック”と呼ぶべき至高のファンタジー空間を創造。一瞬たりとも現実に引き戻さない、劇場という空間で実現しうる最高の魔法に観客は大いに酔いしれました。

熊川哲也は「時代を超えて愛されてきた童話本来の世界観を、クラシックの王道を貫き描いていく」をコンセプトに、ダンサーが己の身体で表現する多彩なダンスによって夢あふれるストーリーを展開。さらに、ファンタジーの世界を表現することに秀でたヨランダ・ソナベンドが手がけた美術を効果的に生かし、幕が開いた瞬間からおとぎ話に入り込めるような非現実的空間へと誘いました。

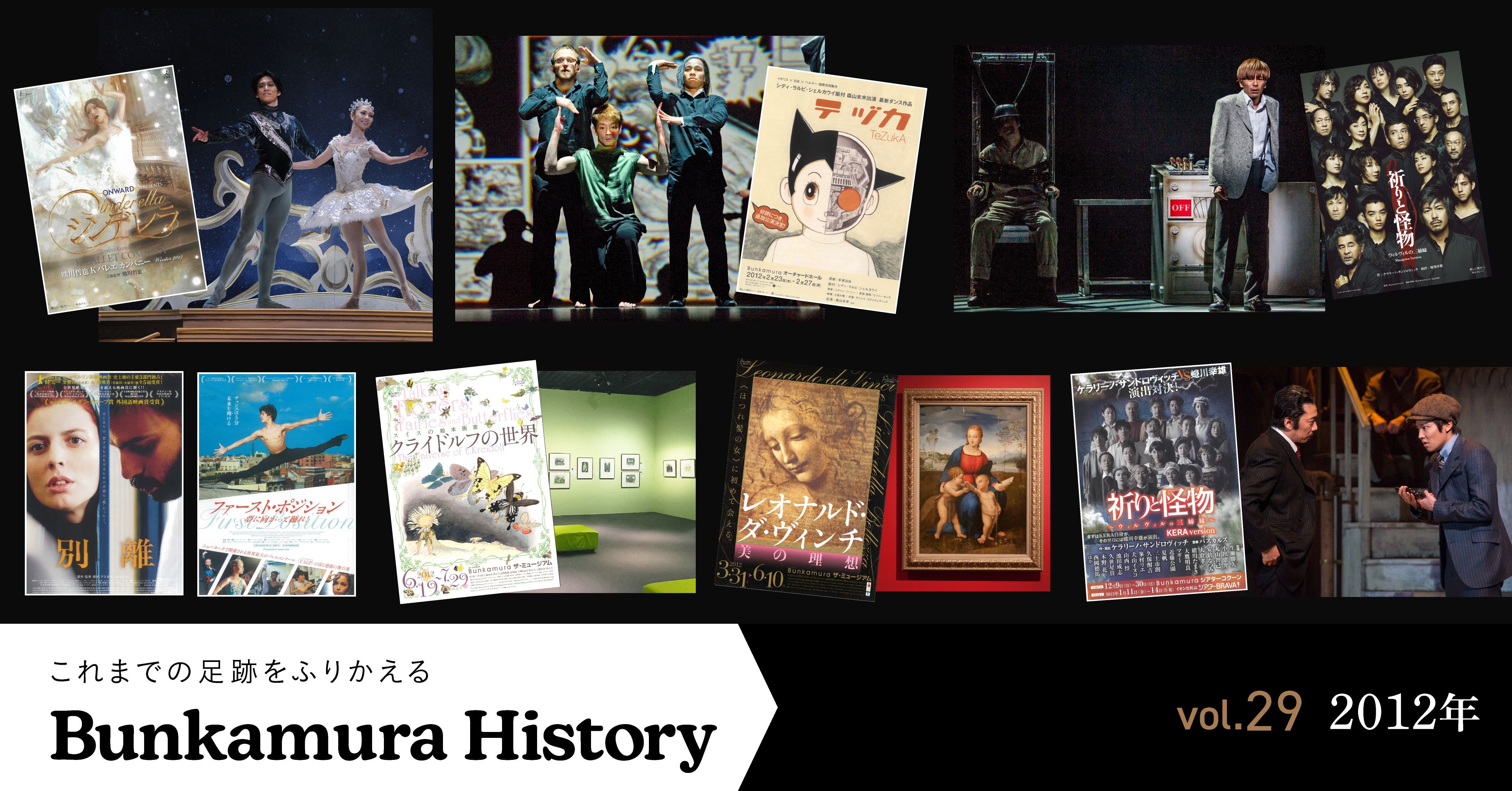

■オーチャードホール②:手塚治虫へのオマージュを世界のトップクリエイターたちが織りなすダンス・ステージ『テ ヅカ TeZukA』を上演

『鉄腕アトム』『ブラック・ジャック』など数々の名作漫画を生み出し、戦後日本のサブカルチャーを開拓した漫画家・手塚治虫。その作品世界からインスパイアされ、この世界の過去と今を描き出すダンス・ステージ『テ ヅカ TeZukA』を、2012年2月にオーチャードホールで上演しました。

手塚を自らの“師”のひとりとして敬愛する世界的な振付家シディ・ラルビ・シェルカウイは、原作に描かれている哲学やメッセージを独自の視座で読み替え、現代社会の問題と絡めながら再構築。手塚作品でも重要なテーマとなっている多様性を体現するためにもスタッフ・キャストも多彩な才能を集結させました。音楽は、世界から注目を集めるミュージシャン・DJのニティン・ソーニーが担当し、さらに、ダンサーとしても評価が高い俳優の森山未來をはじめ世界各地から選び抜かれた9人のダンサー、3人のミュージシャン、2人の武僧、書道家によるパフォーマンスを披露。手塚の作品をそのままダンス化するのではなく、作品から沸き起こる様々なイメージを多様な表現によってコラージュのようにつなぎ合わせ、ダンスと映像表現を組み合わせた刺激的な融合によって観客を釘付けにしました。

シディ・ラルビ・シェルカウイは漫画という二次元の世界を、漢字と書をキーワードにした三次元の世界と融合。天井にロールペーパーやスクリーンを吊り下げ、手塚治虫の漫画のほかに、形状を描いた絵が文字になっていく漢字の成り立ちや書道家による揮毫を映し出しました。そして個性豊かなダンサーたちが漫画のキャラクターをユニークに演じ、手塚治虫のスピリットを体現したのです。

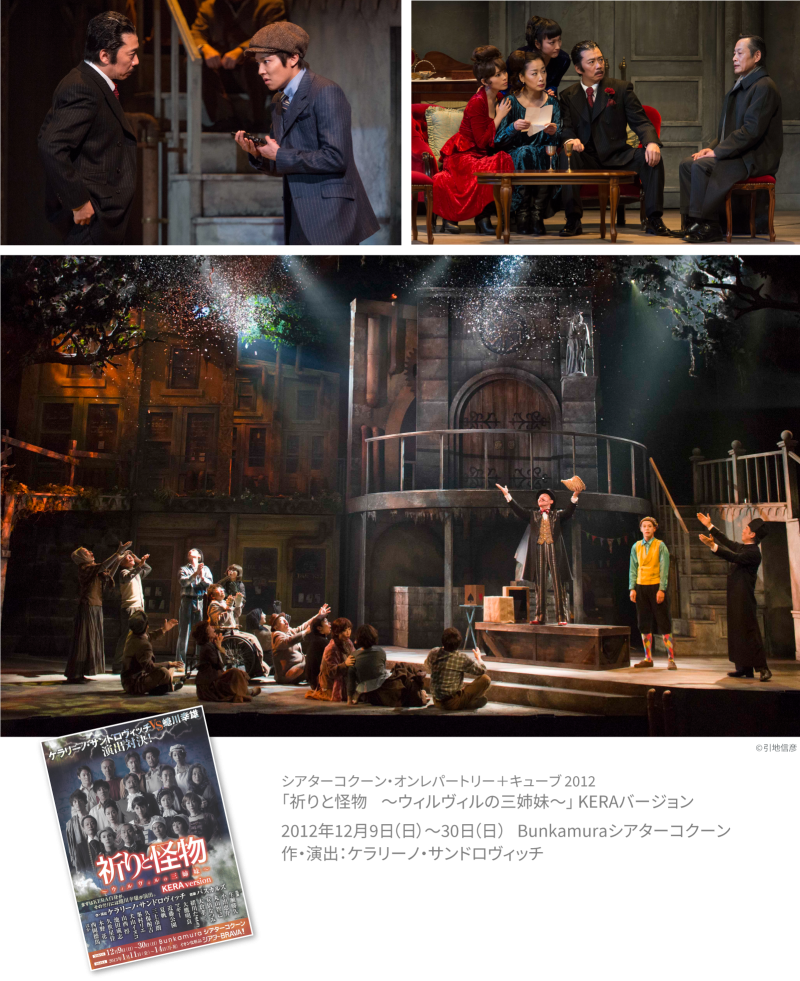

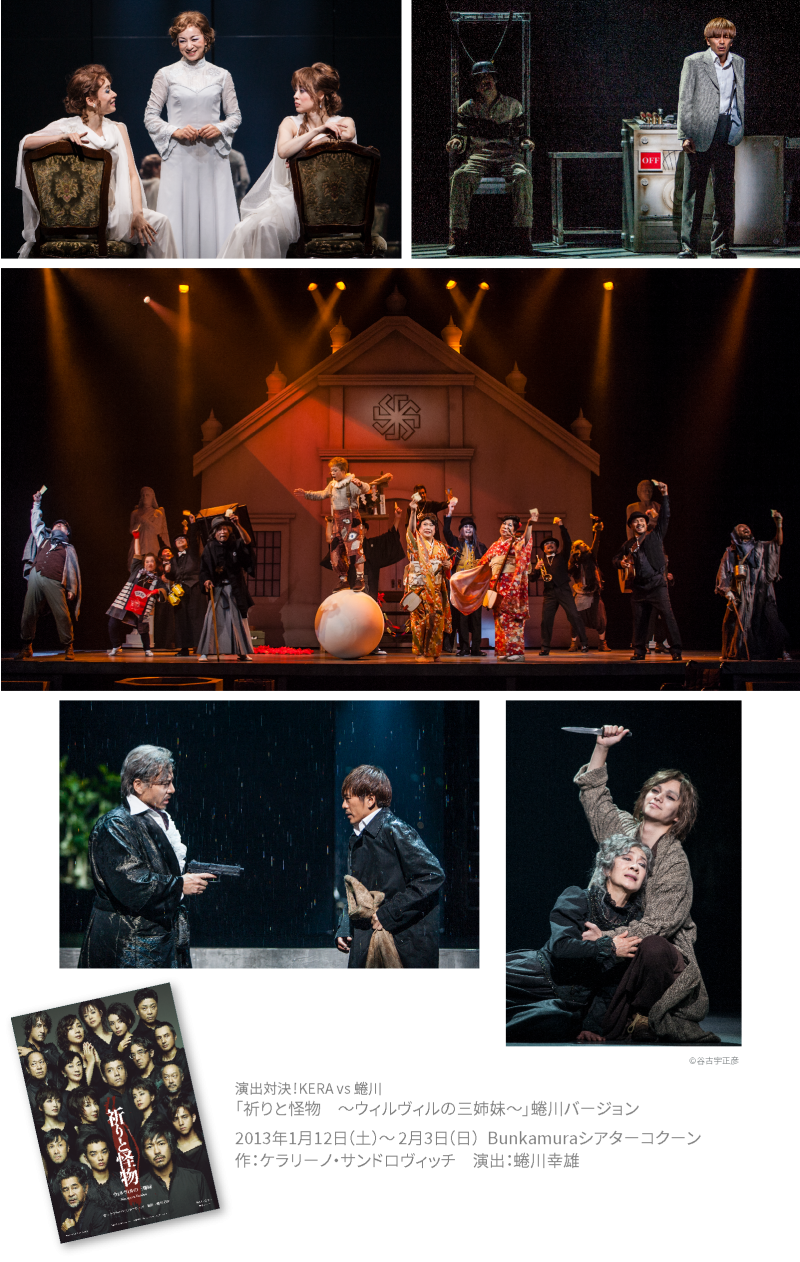

●シアターコクーン:ケラリーノ・サンドロヴィッチと蜷川幸雄が舞台『祈りと怪物~ウィルヴィルの三姉妹~』で演出対決

同じ戯曲を異なる演出家が競作するという、演劇ファンにとって実に興味深い“演出対決”。これまでシアターコクーンでは、1996年にコクーン戯曲賞の受賞作『零れる果実』を佐藤信と蜷川幸雄、1999年に『パンドラの鐘』を野田秀樹と蜷川による演出対決を実現。そして同館3度目の“演出対決”として、2012年12月にケラリーノ・サンドロヴィッチ(以下KERA)演出版、さらに2013年1月から蜷川演出版の舞台『祈りと怪物~ウィルヴィルの三姉妹~』を上演しました。

この演出対決は、「ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』を、もしもガブリエル・ガルシア=マルケスが『カラマーゾフの姉妹』として翻案したら…」という興味からKERAが書き下ろした戯曲を、まずKERAが自ら演出し、その後すぐ蜷川が演出するという形で持ち掛けて実現したもの。KERAが得意とする寓話的な要素を含んだ群像劇を、KERA版は小出恵介・生瀬勝久・安倍なつみら舞台や映像で活躍する面々で、蜷川版は森田剛・勝村政信・染谷将太など実力派から若手まで揃った豪華キャストで上演。独自の言語感覚とスピード感によってシニカルな笑いを紡ぎ出す鬼才・KERAと、脚本に描かれた世界を忠実に具現化する“具象の蜷川”──。まったくカラーの異なる演出家2人による演出を見比べる面白さを、シアターコクーンに集まった観客たちは存分に堪能しました。

『祈りと怪物~ウィルヴィルの三姉妹~』の演出対決は、まずKERAバージョンから上演。KERAは過去にも岩松了の戯曲『西へ行く女』で岩松本人と演出を競った経験がありましたが、今回は自身が執筆した戯曲ということもあり意気込みもひとしお。寓話的な要素を得意とするKERAならではの作品に仕上がり、蜷川に遠慮することなく堂々とケラワールドを具現化しました。

KERAバージョンに続いて披露された蜷川バージョンは、西洋をベースにしたファンタジーテイストが印象的だったKERAバージョンに対し、和洋を折衷したシンプルなセットやクセのない演出で対抗。ベースになる物語や登場人物が同じだからこそ、異なる舞台美術・音楽・照明・演出の違いが際立つという、演出対決ならではの醍醐味を存分に体験できる公演となりました。

▼ザ・ミュージアム①:円熟期の傑作《ほつれ髪の女》が日本初上陸!『レオナルド・ダ・ヴィンチ美の理想』を開催

《モナ・リザ》や《最後の晩餐》などの名作で知られるイタリア・ルネサンスの巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチ。彼が美に対して抱いていた考え方、いわば「美の理想」の真髄に迫る展覧会『レオナルド・ダ・ヴィンチ美の理想』を、2012年3月からザ・ミュージアムで開催しました。

本展は、レオナルドの故郷ヴィンチ村にあるレオナルド・ダ・ヴィンチ理想博物館のアレッサンドロ・ヴェッツォージ館長が監修を務め、レオナルドの作品、弟子との共作、弟子やレオナルド派と呼ばれる画家たちによって描かれた約80点の作品や資料を展示。なかでも注目を集めたのが、日本初公開となる円熟期の傑作《ほつれ髪の女》、若き日の習作《衣紋の習作》、プライベート・コレクションのためあまり目にする機会のないもう一つの《岩窟の聖母》。レオナルドから強く影響を受けた弟子の作品や、後世の画家たちによる様々な《モナ・リザ》なども含めて出品作品の約9割が日本初公開という貴重な展覧会に、レオナルドの魅力を追い求める多くの人たちが詰めかけました。

レオナルド・ダ・ヴィンチ特有の“憂いのある微笑み”が目を引く《ほつれ髪の女》、レオナルドとその弟子によるとされるもう一つの《岩窟の聖母》など傑作の数々を展示。さらに、《アイルワースのモナ・リザ》や《裸のモナ・リザ》など「もう一つの《モナ・リザ》ではないか」という説もある話題作も日本で初公開し、レオナルドの美の理想に迫る展覧会となりました。

▼ザ・ミュージアム②:小さな生き物のメルヘン世界を探究する『スイスの絵本画家 クライドルフの世界』を開催

雪深いアルプスの暗くて長い冬が終わり、春になると生き物たちが一斉に目覚める──。そんな大自然の息吹と生命の喜びを、詩情あふれる絵と言葉で綴ったスイスの絵本画家エルンスト・クライドルフ。スイスでは今も子どもたちに愛され続けている国民的アーティストの作品世界をたどる回顧展『スイスの絵本画家 クライドルフの世界』を、生誕150年を翌年に控えた2012年6月にザ・ミュージアムで開催しました。

本展は、クライドルフ協会・財団とベルン美術館の全面協力のもと、花を主人公にした処女作『花のメルヘン』や、草花を自由に擬人化した代表作『アルプスの花物語』など、アルプスの豊かな自然と密接に結びついた絵本の原画を中心とした約220点の作品を展示。因襲や時代の変化にとらわれず独自の姿勢を貫いたことによって、一世紀以上の月日を経ても色あせない美しさ、そして古びることのないメルヘンの世界を、心ゆくまで堪能できる展覧会となりました。

独特な想像力あふれるキャリア初期の風景画から、自然の中の小さな生き物たちを主人公にした絵本の原画、そして深い精神世界を表現した夢の光景まで、エルンスト・クライドルフならではの詩情あふれる作品の数々を7部構成で展示。会場はさながら花や生き物たちにあふれた夢とメルヘンの世界一色となり、訪れた人々を別世界へと誘いました。

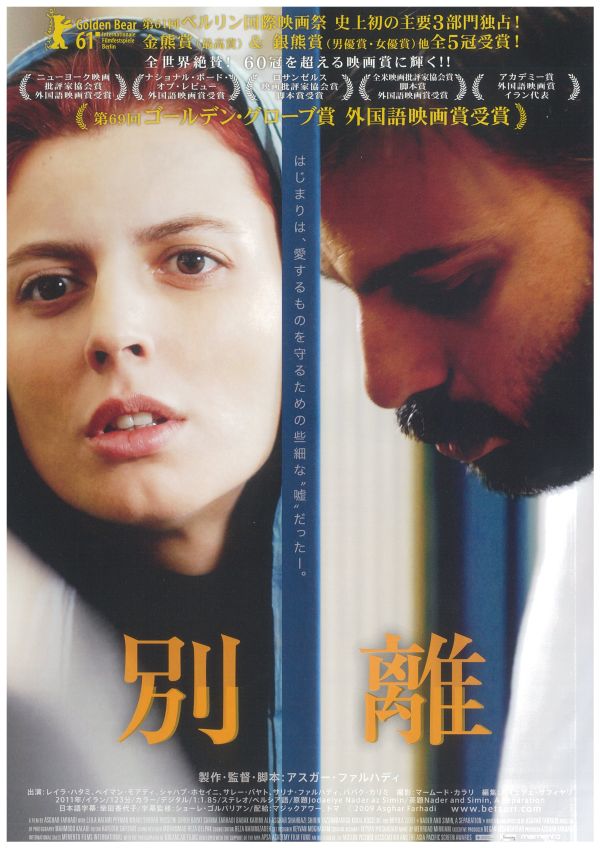

◆ル・シネマ①:アカデミー賞にも輝いたイランの巨匠アスガー・ファルハディの出世作『別離』を上映

2009年に『彼女が消えた浜辺』でベルリン国際映画祭銀熊賞(監督賞)に輝き、その後も社会派人間ドラマの秀作を次々と世に送り出し、自身だけでなくイラン映画をも世界に知らしめたアスガー・ファルハディ監督。そんな彼にとって出世作となった作品『別離』を、2012年4月からル・シネマで上映しました。

本作は、ベルリン国際映画祭で主要3部門(金熊賞、銀熊賞(男優賞・女優賞))を史上初めて独占したほか、アカデミー賞外国語映画賞など世界の映画祭や各国の映画賞で90冠以上の賞を獲得し、ファルハディ監督の名声を確立した傑作。離婚の危機を迎えたイランの一組の夫婦をめぐる複雑な人間関係を軸に、介護、教育、貧困といった社会問題を浮き彫りにする意欲作です。いったい何が正しく、何が間違っているのか──。世界的に有名な俳優が出演しているわけではないのに、まるで自らに問いかけられているような緊迫の人間ドラマは、国境を越えて日本の観客の心もとらえました。

アスガー・ファルハディ監督は本作でイランの日常生活を垣間見せつつ、イラン独自の社会問題にも正面から向き合い、離婚を決めた夫妻を中心とするさまざまな人間模様を圧倒的なリアリズムによって生々しく描写。その視点は人間の深い心理を鋭くえぐり出し、国境を越えた普遍的な問題提起を投げかけました。

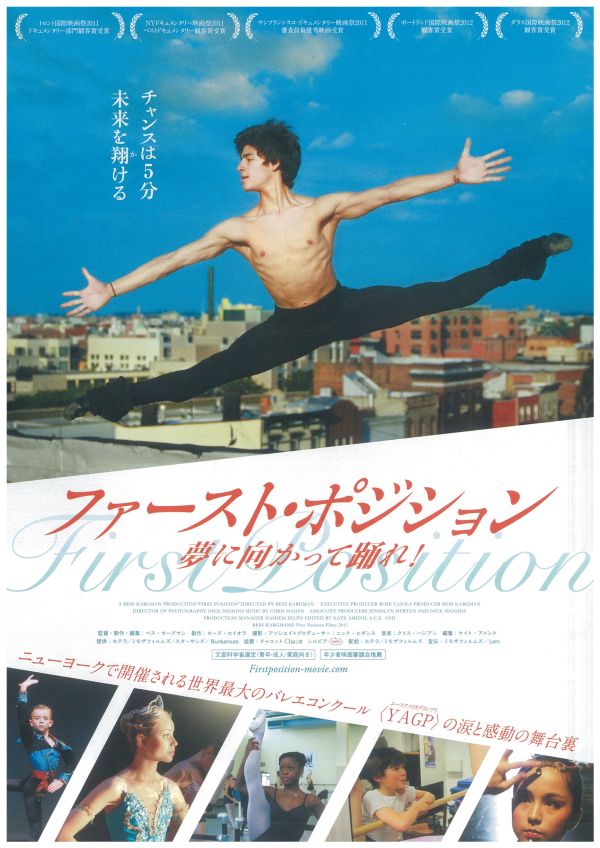

◆ル・シネマ②:プロのバレエダンサーを夢見る子どもたちを追う感動ドキュメンタリー『ファースト・ポジション 夢に向かって踊れ!』を上映

ル・シネマではこれまでも文化芸術をテーマにした秀作映画を、フィクション・ノンフィクション問わず数多く届けてきました。2012年12月から上映したル・シネマ初の共同買付作『ファースト・ポジション 夢に向かって踊れ!』もその一つで世界最大級のバレエコンクールに挑む子供たちを追ったドキュメンタリーです。

本作の主人公は、毎年世界中から5000人以上が応募する “プロ・バレエダンサーの登竜門”ユース・アメリカン・グランプリに出場する10代の少年少女たち6人。裕福で恵まれた環境に育った者もいれば、家族を養うために故郷を離れてバレエに打ち込む者もいて、国籍も人種もさまざま。そんなバックグラウンドがまったく異なる6人が、プロのバレエダンサーという共通の目標を目指して平等に戦う姿を、自身もバレエ少女だったベス・カーグマン監督が撮影・編集に2年間を費やして1本の映画に仕上げました。単なるバックステージものではなく、困難な目標に汗と努力で挑むひたむきな青春模様ならではの感動を観客に届けてくれました。

本作がデビュー作となったベス・カーグマン監督は、追いかける6人の子どもたちと仲良くなるところから撮影をスタート。エリートや孤児などバックグラウンドがまったく異なる6人が、厳しい練習に耐えながらひたむきに踊る姿をありのまま映し出し、プロのバレエダンサーになることの過酷さが伝わるとともに彼らの情熱に心を揺さぶられるドキュメンタリーに仕上げました。

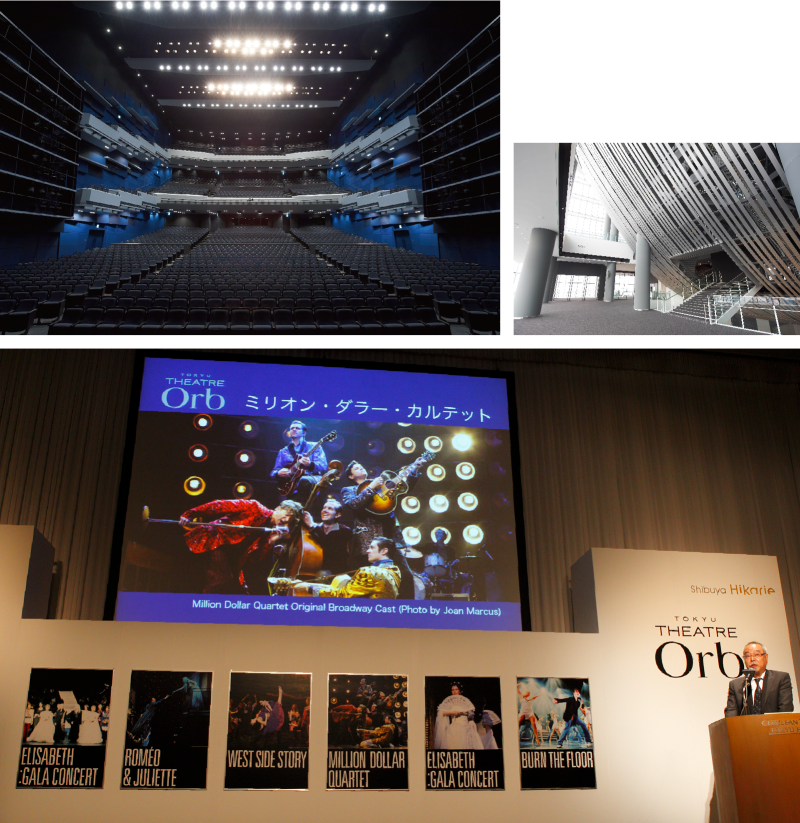

◎“宙空の劇場”東急シアターオーブが渋谷ヒカリエに開業

東急グループが創業90周年を迎えた2012年7月、東急文化会館の跡地に地上34階・地下4階の高層複合施設「渋谷ヒカリエ」が誕生。渋谷ヒカリエは、かつて“生活文化と娯楽の殿堂”とうたわれた東急文化会館のDNAを受け継ぐ施設であり、そのシンボルとして11~16階に総客席数1972席のミュージカル専用劇場「東急シアターオーブ」も併せてオープンしました。

「オーブ」とは英語で「天球、球体」を意味する言葉で、かつて東急文化会館にあった五島プラネタリウムへのオマージュを込めたもの。建築デザインも劇場全体を宇宙船に見立てていて、地上約70mの高さから渋谷の街を一望できる開放的なホワイエと、浮遊感をコンセプトに空の濃紺と雲の白でデザインされた客席空間が大きな特徴となっています。同年7月18日にブロードウェイミュージカル『ウエスト・サイド・ストーリー』公演でこけら落としを迎え、現在に至るまで世界一流のライブエンタテインメントを上演し続けています。

ホワイエから続く中央階段を渡って球形のラウンドフレームをくぐると、濃紺と白の客席空間が突然現れるという導線が特徴的。開業前の2011年10月にはオープニング・ラインナップの発表会を実施。『ウエスト・サイド・ストーリー』や『ミリオン・ダラー・カルテット』など、東急シアターオーブの「観ること・聴くこと」という基本理念に沿った8作品を発表しました。