vol.28 2011年

「Bunkamura History」では、1989年にBunkamuraが誕生してから現在までの歴史を通じて、Bunkamuraが文化芸術の発展にどんな役割を果たしたか、また様々な公演によってどのような文化を発信したのか振り返ります。今回は、ダニエル・ハーディングが手兵のマーラー・チェンバー・オーケストラを引き連れた来日公演や、Bunkamuraの修繕工事に合わせて結成された「大規模修繕劇団」の旗揚げ公演『血の婚礼』など、2011年に各施設で行った公演や展覧会を紹介します。

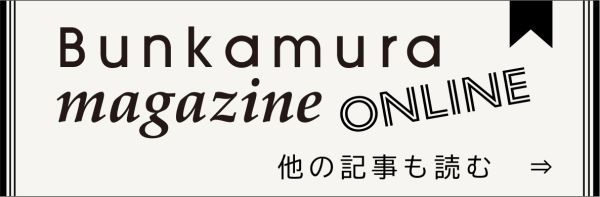

■オーチャードホール:若きマエストロが手兵を引き連れて来日!『ダニエル・ハーディング指揮 マーラー・チェンバー・オーケストラ』を開催

今や世界的指揮者として名高いダニエル・ハーディングは、1999年にオーチャードホールでのエクサンプロヴァンス国際音楽祭来日公演でのオペラ『ドン・ジョヴァンニ』で衝撃の日本デビューを果たしました。その後、目ざましい活躍を重ねてクラシック音楽界の頂点の一角へと登り詰めたハーディングが、首席指揮者を務めるマーラー・チェンバー・オーケストラと共演する来日公演を2011年6月にオーチャードホールで実現しました。

約10年ぶりとなるオーチャードホールでの演奏プログラムとしてハーディングが選んだのは、マーラーとブラームス。マーラーの歌曲集『子供の不思議な角笛』と交響曲第4番には当時人気上昇中のソプラノ歌手モイチャ・エルトマンが登場し、オーケストラと共に澄み渡るような美しい音楽を響かせました。一方のブラームス・プログラムでは交響曲第1番と第3番を披露。ブラームスの重厚なイメージとはひと味違った、ハーディングらしい颯爽とした演奏を聴かせてくれました。

2001年から10年ぶりとなるオーチャードホール公演で、ハーディングは厚い信頼を置く盟友マーラー・チェンバー・オーケストラを引き連れてブラームスとマーラーの楽曲を演奏。マーラー・プログラムでソプラノ歌手を務めたモイチャ・エルトマンの歌唱力とまるで女優のような美貌が、この特別な公演をより華やかに彩りました。

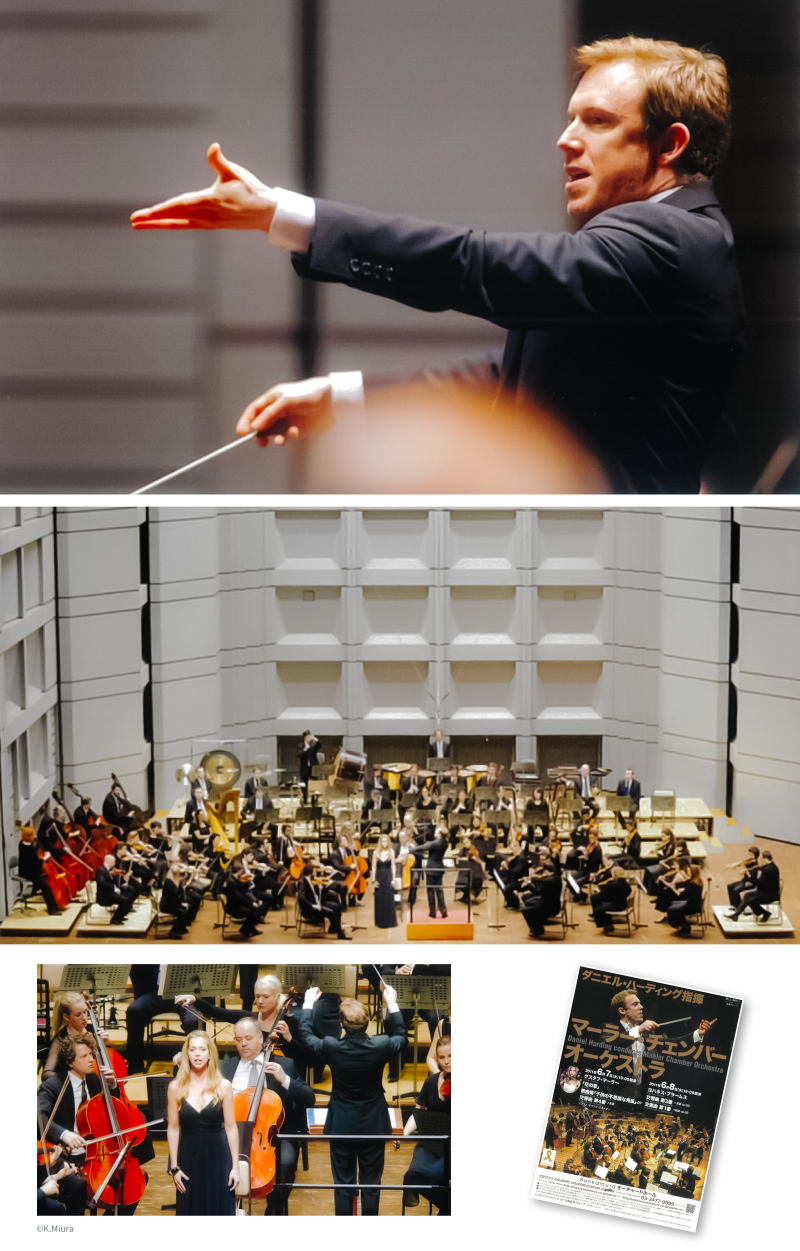

●シアターコクーン:大規模修繕劇団の公演『血の婚礼』と寺山修司×蜷川幸雄の再タッグ作『あゝ、荒野』を外部劇場で上演

2011年7月から12月までBunkamuraは設備改修工事のため休館し、その間の公演は他会場で開催することになりました。そこで、Bunkamuraの修繕工事と日本の演劇界修繕を兼ねて「大規模修繕劇団(※井上ひさしが命名)」が結成され、その旗揚げ公演として『血の婚礼』を2011年6月から8月にかけて東京・新潟・大阪・福岡で上演しました。

本公演は、フェデリコ・ガルシーア・ロルカの戯曲を元に清水邦夫が執筆して蜷川が1986年に初演した作品を、12年ぶりに再演したもの。結婚式で親友の花嫁を奪って故郷から逃げた男を中心に渦巻く愛憎を、蜷川作品に2度目の出演となった窪塚洋介を中心に実力派俳優たちが熱演。ほぼ全編にわたって舞台に雨が降り続けるという圧巻の演出の中、全身を濡らした俳優たちの存在感が生々しく際立ち、演劇ならではのライブパフォーマンスの醍醐味を観客に体感させてくれました。

『血の婚礼』の舞台では、上演時間約100分のうち90分もの間、雨が降り続くという圧巻の演出を披露。使用した水の量はなんと約7トン! 花嫁を奪って逃げた男、奪われた花嫁、花嫁を奪われた男…窪塚洋介らが演じる男女の激しい愛憎が、ずぶ濡れになった俳優たちの肌ざわりや体温とともに人間臭く増幅され、よりドラマティックなものとして印象づけました。

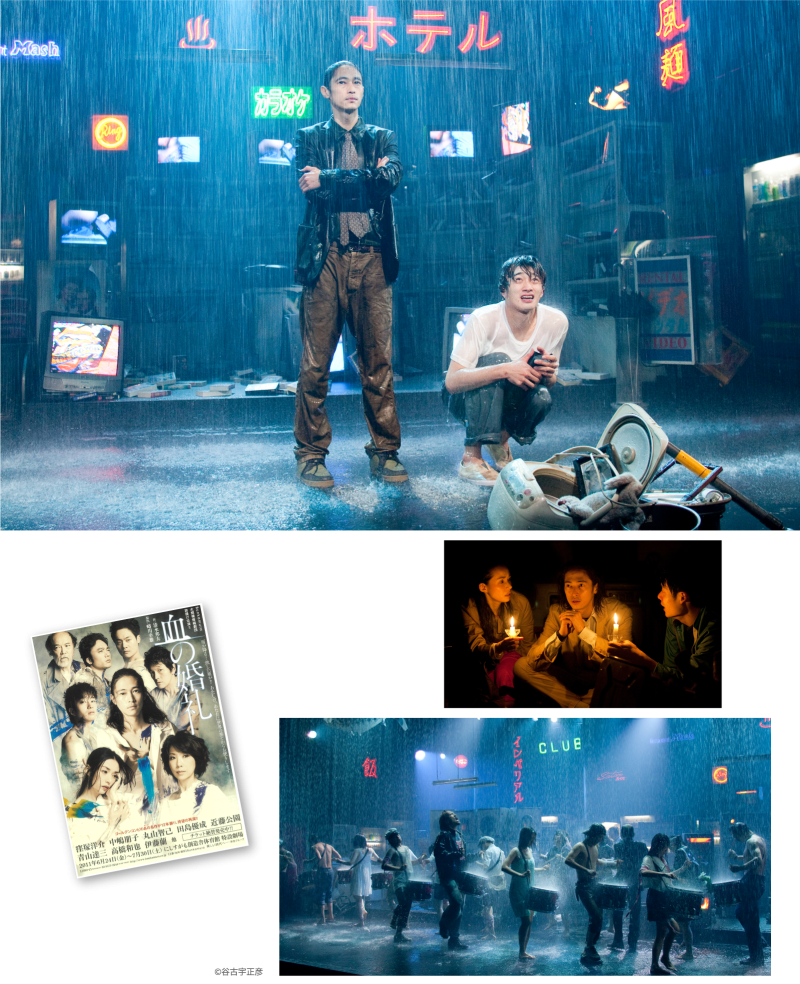

また、2011年10月から12月にかけては、彩の国さいたま芸術劇場 大ホールと青山劇場にて『あゝ、荒野』を上演。本公演は、2010年に寺山修司の処女戯曲『血は立ったまま眠っている』で生々しくも繊細な舞台を生み出した蜷川が、寺山唯一の長編小説の舞台化にチャレンジしたもの。ネオンが瞬く昭和の“架空の新宿”を舞台に、孤独な魂を抱える若者2人がボクシングを通じて奇妙な友情を結んでいく青春模様を、蜷川が同じ時代を生きたクリエイター・寺山への共感を込めながら演出。ボクサーを演じる松本潤と小出恵介の共演も大きな話題を集め、2人は刺激的な寺山ワールドを瑞々しく体現しました。

1966年に出版された寺山修司の小説を初めて舞台化した『あゝ、荒野』。戦後という混沌とした時代下の“架空の新宿”をけばけばしいネオンで再現し、荒々しく猥雑な街で交錯する若者たちの青春模様をエネルギッシュに彩りました。また、ボクサーに扮する松本潤と小出恵介はボクシングの稽古もしっかり積み、迫力と迫真に満ちた試合シーンでその成果を存分に披露しました。

▼ザ・ミュージアム:“光の魔術師”の魅力に2つの展覧会で迫る!『フェルメール≪地理学者≫とオランダ・フランドル絵画展』『フェルメールからのラブレター展』を開催

オランダを代表する画家フェルメールは世界中で高い人気を誇り、日本でも展覧会が開催されると多くの人たちが詰めかけます。そんな人気画家の世界に異なるテーマで迫る企画展『フェルメール≪地理学者≫とオランダ・フランドル絵画展』と『フェルメールからのラブレター展』を、それぞれ2011年にザ・ミュージアムで開催しました。

『フェルメール≪地理学者≫とオランダ・フランドル絵画展』は、17世紀オランダ絵画とフランドル絵画のコレクションを多く所蔵するドイツ・フランクフルトのシュテーデル美術館から良質な作品を厳選し、オランダ・フランドル絵画の黄金期を振り返るというもの。レンブラント、ルーベンス、フランス・ハルスの3巨匠をはじめ、95点の絵画を展示しました。その中で特に注目を集めたのは、東京に初上陸したフェルメールの《地理学者》。画家フェルメールの個性と優れた力量が発揮されているとともに、オランダ大航海時代という当時の時代背景も伝える傑作に、訪れた人々は釘づけとなりました。

17世紀に未曽有の経済発展を遂げた貿易大国オランダ。その繁栄の象徴と言える地理学のエッセンスが盛り込まれたフェルメールの≪地理学者≫をはじめ、経済発展を背景に花開いたオランダ・フランドル絵画の傑作を展示。独特な緊張感があるレンブラントの絵画から、新しいジャンルとして発展した風俗画や静止画まで、オランダ絵画の多様な魅力を体験できる展覧会となりました。

一方の『フェルメールからのラブレター展』は、フェルメールを中心に17世紀オランダ絵画を集め、当時のオランダにおけるコミュニケーションの様々なあり方を絵画から読み解くというユニークな企画展。人物の意思を表すしぐさや表情、さらに画中の人間関係を示唆するような人物描写や小道具の表現に着目し、絵画が鑑賞者に語りかけて対話する力やその謎解きを体験できる展覧会となりました。また本展では、日本初公開となるアムステルダム国立美術館所蔵の《手紙を読む青衣の女》をはじめフェルメールが手紙をテーマに描いた3作品を展示。このまたとない機会に多くの人が会場に詰めかけました。

現存する30数点のフェルメール作品において、手紙をテーマにした作品は実は3つもあります。本展ではその《手紙を読む青衣の女》《手紙を書く女》《手紙を書く女と召使い》が一堂に集結。さらに、17世紀オランダ美術におけるコミュニケーションのあり方にも着目し、宗教上の意味合い、セクシャルなメッセージ、家族の絆や物語、それらを表現するしぐさ、目つき、顔の表情、あるいは欺瞞や幻影を4つの章に分けて展観しました。

◆ル・シネマ:アカデミー賞4部門受賞の名作『英国王のスピーチ』を上映

ル・シネマではこれまでヨーロッパ映画の秀作を数多く紹介し、名だたる映画賞に輝いた作品たちがその歴史を飾っています。その中でもひときわ際立つのが、ル・シネマで2011年2月から上映し、アカデミー賞4部門(作品賞・監督賞・主演男優賞・脚本賞)に輝いた『英国王のスピーチ』です。

本作は、イギリスを代表する演技派俳優コリン・ファースが、幼い頃から吃音に悩まされスピーチが苦手だった実在の英国王ジョージ6世に扮した実話ドラマ。望まぬ形で王位を継承した彼が、スピーチ矯正の専門家ライオネルと二人三脚で吃音の克服に挑みながら、様々な困難や激動の時代を乗り越えて本物の王へと成長していく姿を気高く演じました。また、名優ジェフリー・ラッシュが演じるライオネルと交わす絆のドラマも感動的で、歴史の陰に隠れていた実話が観客の胸を熱くしました。

吃音に悩まされた英国王ジョージ6世と、その治療にあたったオーストラリア出身の言語療法士ライオネル・ローグの友情を軸に、ジョージ6世が大国を背負う本物の王へと成長していく姿を感動的に描写。コリン・ファースら名優たちの迫真の演技が絶賛され、アカデミー賞をはじめ世界各地の映画賞で60以上もの賞を得ました。

◎東急文化村がセルリアンタワー能楽堂の運営を開始

2001年、東急電鉄の旧本社跡に超高層複合施設セルリアンタワーが建てられ、その地下2階にセルリアンタワー能楽堂が開設されました。開館以降、Bunkamuraチケットセンターでの能楽堂公演のチケット販売協力のほか、能楽堂でのオリジナル公演の企画・制作なども行い、密接な関係を築いてきました。

そして2011年12月から、渋谷の文化シーンをさらに発展させるため、株式会社東急文化村がセルリアンタワー能楽堂の運営を受託。能楽堂としての基本である「伝統と格式」を守った自主公演を開催することを核としながら、伝統芸能のさらなる普及・発展とセルリアンタワー能楽堂の認知度向上に努めるとともに、Bunkamuraの運営で培ったノウハウとネットワークを生かして多彩かつ魅力ある公演を現在に至るまでお届けしています。

セルリアンタワー能楽堂では「伝統と格式」に基づいた公演を開催する一方、伝統芸能の新しい可能性も模索。能楽堂という空間をコンテンポラリー・ダンスの振付家がどう解釈し扱うかを問う「伝統と創造シリーズ」は現在まで続く人気企画で、2012年の公演『藪の中』は鏡板の松をムービングライトで七色に輝かせるなど斬新な演出で話題を集めました。