vol.26 2010年

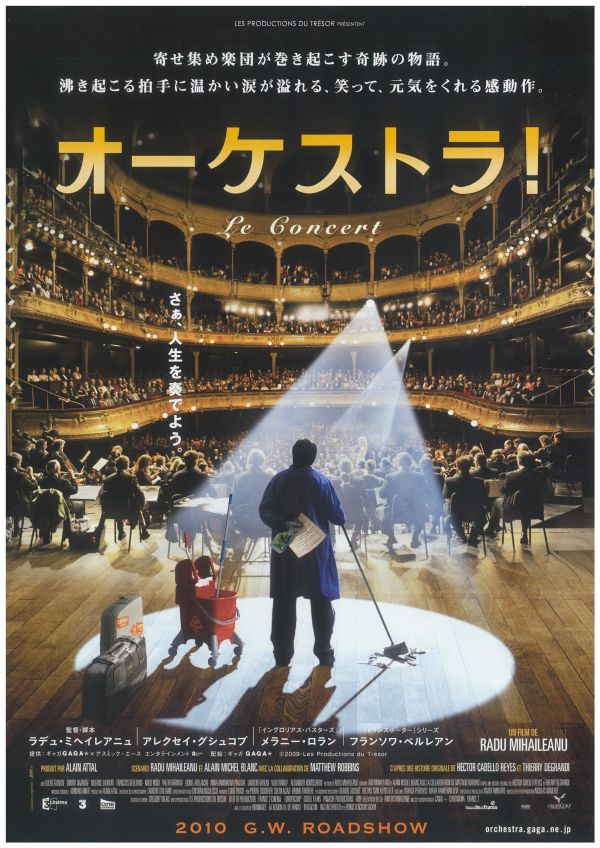

「Bunkamura History」では、1989年にBunkamuraが誕生してから現在までの歴史を通じて、Bunkamuraが文化芸術の発展にどんな役割を果たしたか、また様々な公演によってどのような文化を発信したのか振り返ります。今回は、音楽劇の金字塔『上海バンスキング』の16年ぶりとなる復活公演、吹奏楽の魅力を伝える音楽の祭典『渋谷ブラスフェスタ』、中国発のスーパー・エンタテインメント『CHA~茶~』など、2010年に各施設で行った公演や展覧会を紹介します。

■オーチャードホール➀:オーケストラと吹奏楽が組んだ音楽の祭典『渋谷ブラスフェスタ』を開催

日本の吹奏楽人口は100万人以上と言われ、学生のクラブ活動を含めたアマチュア吹奏楽団体が全国各地で数多く活動しています。そんな吹奏楽の“聴く音楽”としての楽しさをもっと知ってもらうための企画として、2010年1月にオーチャードホールで『渋谷ブラスフェスタ』を開催しました。

本公演のために、東京フィルハーモニー交響楽団(以下、東京フィル)が誇る管打楽器セクション約40名による「東京フィルハーモニーウインドオーケストラ」を結成。村上春樹のベストセラー小説「1Q89」で再注目されたヤナーチェクの『シンフォニエッタ』や、管弦楽編曲・世界初演となる真島俊夫作曲の『三つのジャポニスム』など、吹奏楽の決定版と言える名曲の数々を国内有数のオーケストラの演奏で披露しました。さらに、本公演のために真島が書き下ろした『New Year March! with you』の演奏に来場者も参加するなど、魅力あふれる仕掛け満載のコンサートとなりました。

オーチャードホールのフランチャイズ楽団である東京フィルハーモニー交響楽団のほか、ゲストとして金管6重奏アンサンブル「BRASS HEXAGON」も出演。さらに希望者が吹奏楽界のカリスマ・真島俊夫の新作『New Year March!』を演奏できるという、かつてない音楽の祭典は大いに盛り上がりました。

■オーチャードホール➁:中国の伝統的な雑技・武術・舞踊が華麗なチャイニーズ・スーパー・エンタテインメントに!『CHA~茶~』を上演

かねてからBunkamura ではアジアで上演されている舞台芸術にいち早く注目し、『舞劇 覇王別姫』や『ヤン・リーピンのシャングリラ』など中国の話題作を意欲的に紹介してきました。そして2010年8月には、同年開催の上海万博のためにオリジナルで製作されたチャイニーズ・スーパー・エンタテインメント『CHA~茶~』をオーチャードホールで上演しました。

本作は、シルク・ドゥ・ソレイユ『ドラリオン』の雑技総監督を11年間担当した李西寧が芸術監督・演出を務め、中国伝統の雑技・武術・舞踊を現代的にアレンジした華麗なスペクタクル・ショー。5000年に及ぶ中国の茶の歴史をテーマに、お茶と人のつながりを表した情景の数々を、アクロバティック・グループ「Flag Circus of China」が超絶技巧の数々とともに熱演しました。この日本公演では、上海万博で45分程度に圧縮されていた内容をフルバージョンで世界初披露。中国の伝統芸能を進化させたアクロバット&アートに日本の観客も大いに魅了されました。

中国の大会で数々の賞に輝いている「Flag Circus of China」が、中国伝統の雑技や舞踊をはじめ、バレエと融合したハイテクニック、柔軟技を使った蓮の花の表現など難度の高い技を次々と披露。めくるめく音と光の中で繰り広げられる別世界を、観客は息を吞んで見守りました。

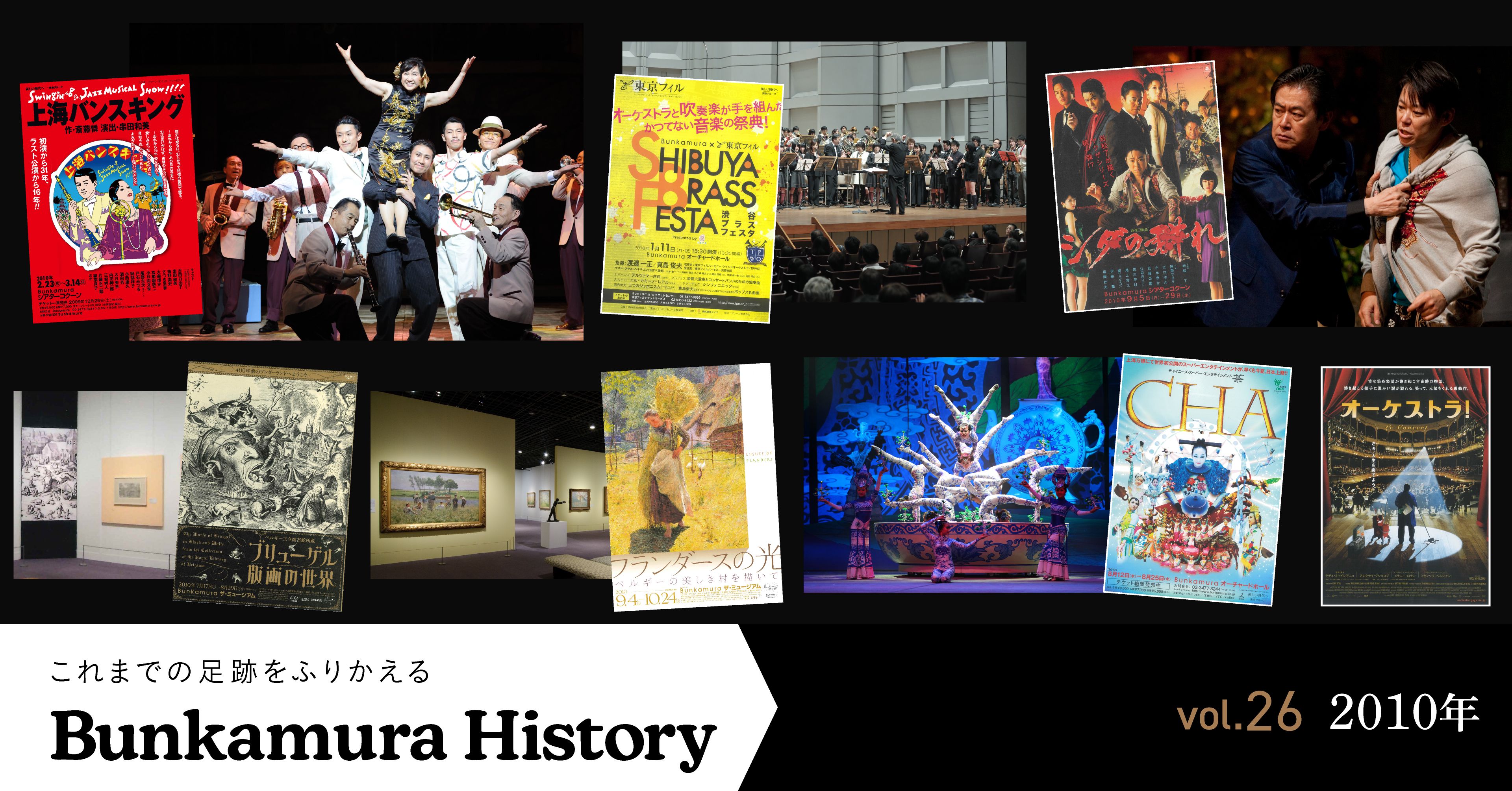

●シアターコクーン➀:16年ぶりの復活公演!音楽劇の金字塔『上海バンスキング』を上演

1979年にオンシアター自由劇場が初演するや、斎藤憐の戯曲とともに俳優たちが自ら楽器を奏でるジャズの数々が観る者を虜にし、社会現象的な人気を集めた『上海バンスキング』。シアターコクーンでも1990年から1994年まで上演し、その後再演が待ち望まれていた音楽劇の金字塔を、2010年2月~3月に16年ぶりの復活公演としてシアターコクーンで上演しました。

オンシアター自由劇場は1996年に解散していましたが、本公演のために吉田日出子や笹野高史ら元劇団のメンバーが再結集。16年の歳月を経て円熟味を深めた名優たちが“現在のありのままの姿” で再演し、演出の串田和美が「あの時の姿のままなのに、大きく違う、いや違うようで、大切なことが変わらない、そんなバンスキング! にしたい」と語ったように、単なるノスタルジーだけではない興奮と感動を誘いました。劇場にはかつてのファンだけではなく、新しい観客も詰めかけ連日満席。多くの人を魅了した新たな伝説の舞台となりました。

シアターコクーンでのラスト公演から16年の時を経て、オンシアター自由劇場のほぼ元のメンバーが顔を揃った復活公演が実現。俳優が自ら楽器を奏でて歌うスタイルはそのままに、「年をとってから上演したら、不思議な表現が立ち現れるのではないか」という串田和美の狙い通り、円熟の味が際立つステージとなりました。

●シアターコクーン➁:岩松了が初めて任侠の世界を描いた『シダの群れ』第1作を上演

気鋭の劇作家・演出家として数多くの作品を手がけ、映画やドラマまで活躍のフィールドを広げている岩松了。そんな彼が「欲しいものを欲しいと言うシンプルさを演劇的に託せる可能性を感じた」という任侠の世界を舞台とした『シダの群れ』を、2010年9月にシアターコクーンで上演しました。

岩松にとって初の任侠ものでありながら、跡目問題に揺れる組事務所を舞台に、組の未来と自分の幸せを考える者たちの心理的な闘争、その間で漂う女性たちのドラマを持ち前の繊細なタッチで演出。そして「観た後に『たくさん男が出ていた』と感じてもらえる人達」という“重量感” のある俳優をキャスティングし、阿部サダヲや風間杜夫ら豪華キャストがその期待に応えるように熱演。往年の東映任侠映画を彷彿とさせる濃密な男たちの世界は好評を博し、その後も2012年上演の第二弾、2013年上演の第三弾とシリーズ化されました。

女性の心理を描く名手として定評のある岩松了が、コテコテの男の世界である任侠をテーマに描いて話題を集めた『シダの群れ』(2008)。2年前の舞台『恋する妊婦』以来となる2度目の岩松作品出演を果たした阿部サダヲと風間杜夫を中心に、組の跡目問題に揺れる人々の愛憎や葛藤を滑稽かつ切なく織りなしました。

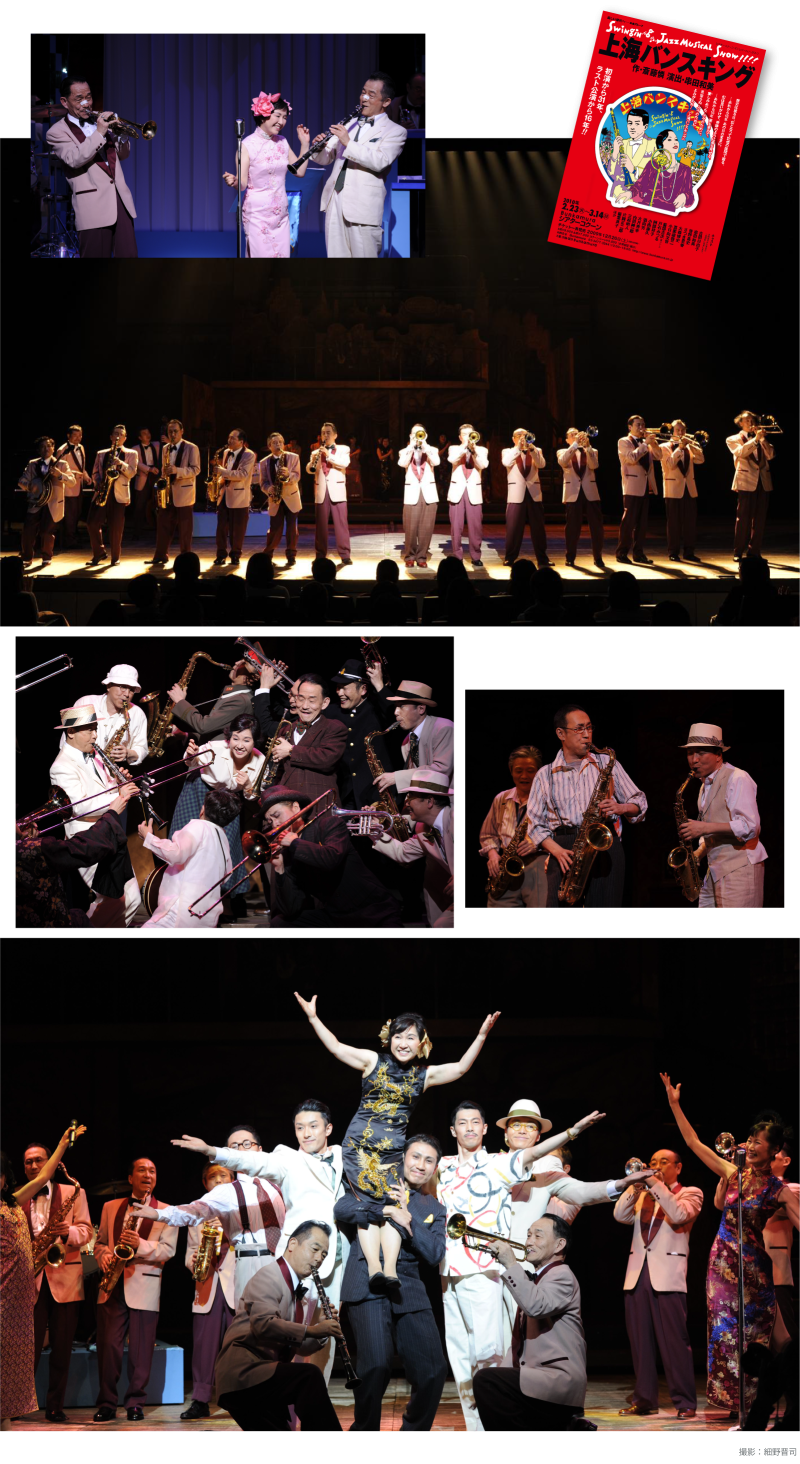

▼ザ・ミュージアム:小さな芸術大国ベルギーの真髄に迫る企画展『ベルギー王立図書館所蔵 ブリューゲル版画の世界』&『フランダースの光 ベルギーの美しき村を描いて』を開催

ヨーロッパで芸術がさかんな国といえばフランス、ドイツ、イタリアなどの大国が思い浮かびますが、実はヨーロッパの小国ベルギーも世界有数の芸術大国なのです。そんなベルギーを代表する画家たちの世界に迫る企画展『ベルギー王立図書館所蔵 ブリューゲル版画の世界』と『フランダースの光 ベルギーの美しき村を描いて』を、2010年にザ・ミュージアムで開催しました。

『ベルギー王立図書館所蔵 ブリューゲル版画の世界』は、ベルギー北部フランドル出身の画家たちの版画コレクションが充実しているベルギー王立図書館全面協力の元、16世紀の巨匠ブリューゲルと同時代の画家たちの版画約150点を展示。田園地方の牧歌的な営みをリアルに写し取ったものから、不思議な生き物が登場する寓話的なものまで、ブリューゲルの豊かな独創性と力強い表現力が光る多彩な作品の数々は、観る者を果てしないワンダーランドへと誘いました。

世界的なブリューゲル研究者である森洋子氏の総監修の元、ブリューゲル版画だけでなく彼と同時代の画家たちの作品を一堂に会し、主要なテーマに分けてその世界を展観していくという意欲的な構成が実現。デジタルコンテンツやユニークなキャラクターも用い、ブリューゲル版画の造形的な面白さを存分に楽しませました。オープニングには、森洋子氏をはじめ在日ベルギー王国大使、ベルギー王立図書館館長らがテープカットを行いました。

一方『フランダースの光 ベルギーの美しき村を描いて』では、19世紀末から20世紀初頭にかけてフランダース(フランドル)地方のシント・マルテンス・ラーテム村に移り住み、豊かな自然と共存しながら質の高い創作活動を行った芸術家たちをクローズアップ。その先駆者となったエミール・クラウスを筆頭に、フランダースの田園風景やそこに住む素朴な人々の姿を独自の視点で描き出した89点の作品を象徴主義・印象主義・表現主義に分けて紹介し、訪れた人々に心の安らぎを与えました。

19世紀後半、風景や農村の情景を主題に戸外で制作するという新しい志向を持った画家たちは、都市の喧騒を離れて自然の中へ移り住み、ヨーロッパ各地に芸術家村を生み出しました。本展ではラーテムに集った芸術家たちの作品を展示し、彼らがこの地に見出した心の平和を共有することで観る者に心の安らぎを与えました。

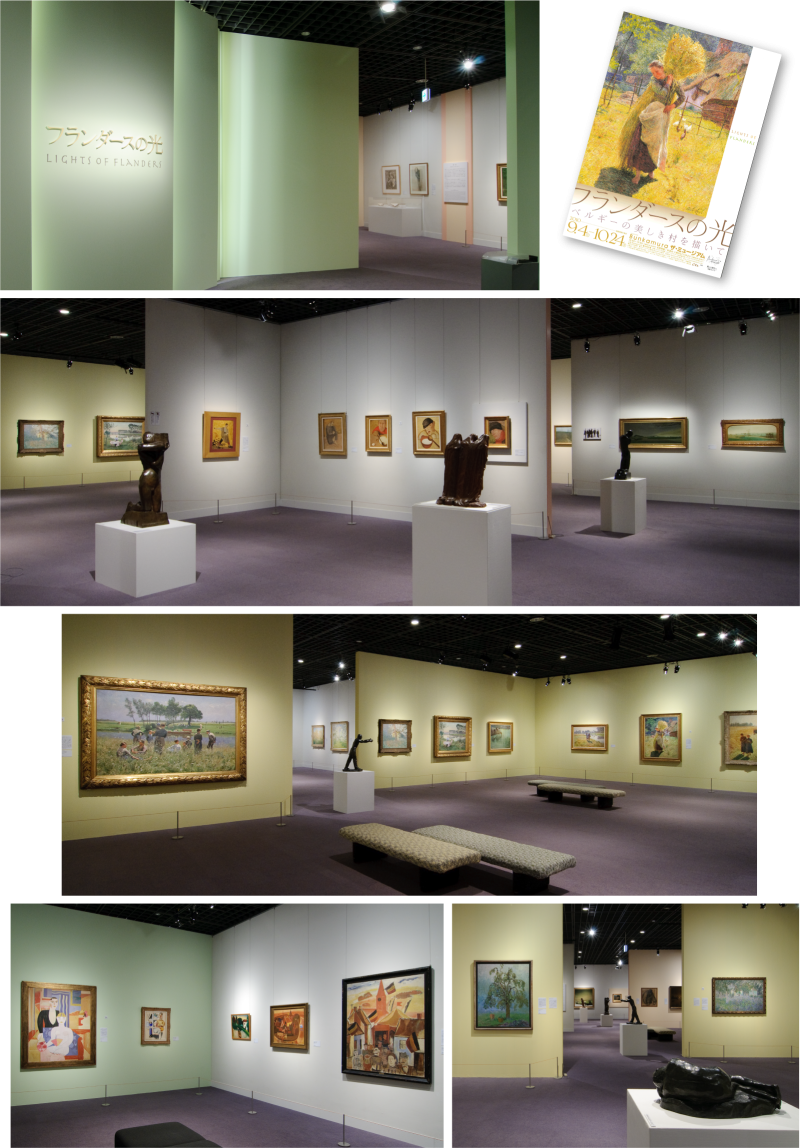

◆ル・シネマ:寄せ集め楽団が奇跡を起こす!チャイコフスキーの名曲が感動的に響く『オーケストラ!』を上映

複合文化施設の映画館であるル・シネマでは、これまでクラシック音楽やアートをテーマにした名作をドキュメンタリーやフィクションを問わず数多く上映してきました。2010年4月から公開した『オーケストラ!』もその一つです。

文化芸術を扱う映画にはシリアスかつ重厚なタッチの作品が多いですが、本作は軽快でコミカルながら音楽がもたらす感動も味わえるという、映画好きにもクラシック音楽好きにもたまらない作品。政治的な理由でボリショイ交響楽団から解雇された天才指揮者が、かつての楽団仲間と共に偽装したオーケストラでパリ公演を実現させようとする“負け犬の逆襲” をユーモア満載に描いています。圧巻なのは、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲を約12分間にわたって演奏するクライマックスのコンサート場面。フランスの名門劇場シャトレ座の全面協力で実現した格調高い映像美と相まって、観客に深い感動を与えました。

「偽のボリショイ交響楽団がパリへ向かう」という物語のアイデアを気に入ったラデュ・ミヘイレアニ監督は自ら脚本を執筆し、自らのパリ亡命体験も面白おかしく盛り込みながら、人間味豊かな再生物語を創造。コンサートシーンの演奏は、フランス国立管弦楽団のコンサートミストレスであるサラ・ネムタヌとブダペスト交響楽団が実際に奏でました。