Vol.23 2007年

「Bunkamura History」では、1989年にBunkamuraが誕生してから現在までの歴史を通じて、Bunkamuraが文化芸術の発展にどんな役割を果たしたか、また様々な公演によってどのような文化を発信したのか振り返ります。今回は、イタリア最大の名門歌劇場の初来日公演や、蜷川幸雄と松たか子がタッグを組んだ舞台『ひばり』など、2007年に各施設で行った公演や展覧会を紹介します。

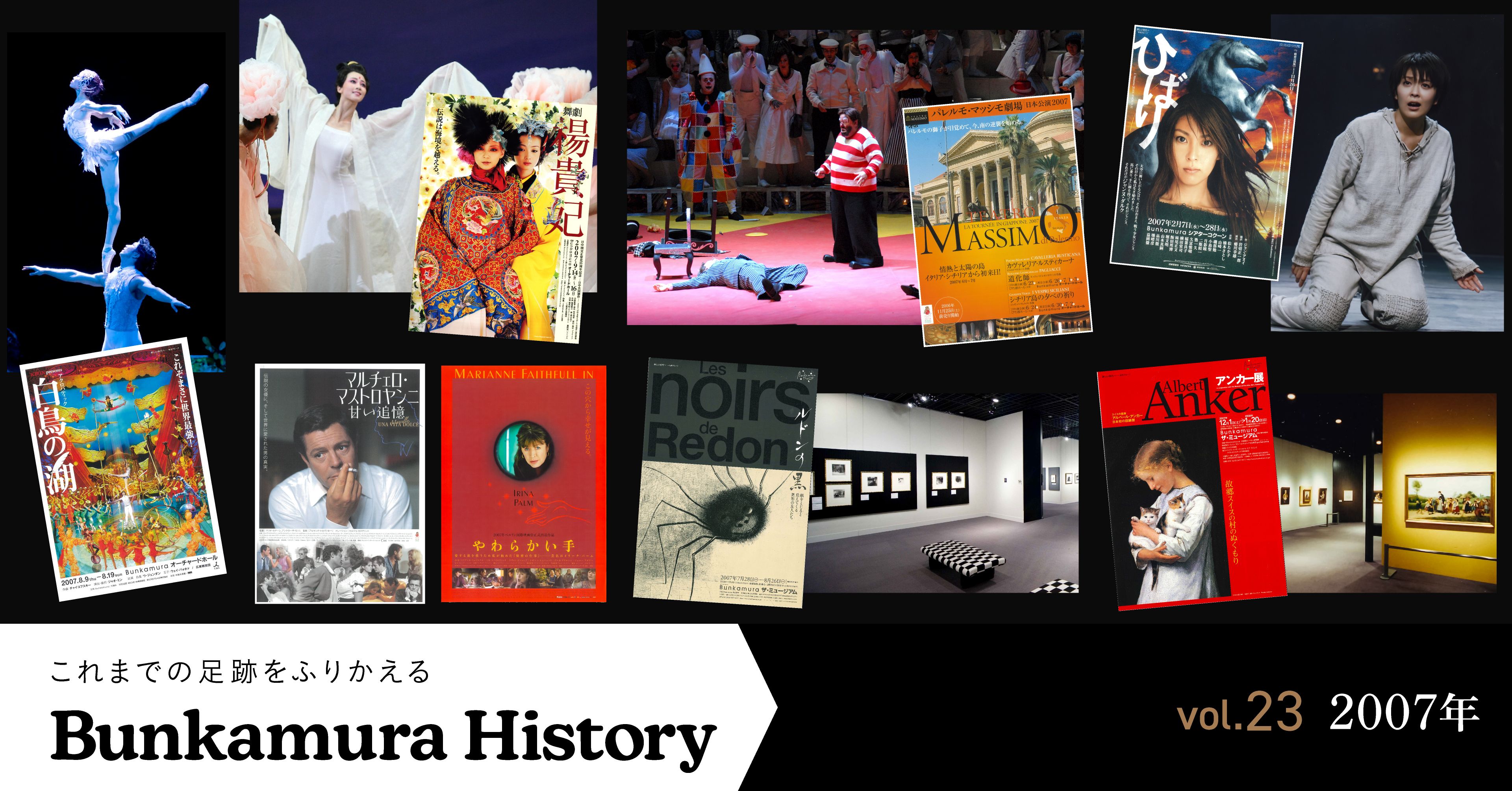

■オーチャードホール①:シチリアから本場のオペラの魅力を届ける『パレルモ・マッシモ劇場 日本公演2007』を上演

19世紀末に地中海最大の島シチリアのパレルモ市に設立され、歌劇場の建造物としてイタリア最大、ヨーロッパでも3番目の大きさを誇るマッシモ劇場。映画『ゴッドファーザーPARTⅢ』のクライマックスシーンの撮影で一躍注目を集めた名門歌劇場が、2007年6月・7月にオーチャードホールにて初来日公演『パレルモ・マッシモ劇場 日本公演2007』を行いました。

記念すべき初来日公演で上演されたオペラは、ヴェルディの初期の名作『シチリア島の夕べの祈り』、シチリア島部の村を舞台にしたマスカーニ作『カヴァレリア・ルスティカーナ』、カラブリア地方の旅芝居一座の悲劇を歌ったレオンカヴァッロ作『道化師』という、いずれもシチリアや南イタリアを舞台にした作品。このうち『カヴァレリア・ルスティカーナ』『道化師』は日本公演の2年前に歌劇場の芸術監督に就任した演出家ロレンツォ・マリアーニによる新プロダクションで、さらにソプラノ歌手アマリッリ・ニッツァを筆頭に歌劇場が厳しい独自の視点で選りすぐった注目歌手たちが勢揃い。イタリアオペラ界の旬の魅力と新しい風を感じさせる、日本のオペラファンにとって最高の贈り物と言える公演となりました。

パレルモ・マッシモ劇場のお膝元であるシチリアや南イタリアを舞台にしたイタリアオペラ3作品を上演し、そのうち『シチリア島の夕べの祈り』は来日歌劇場としては初披露。イタリア最大の劇場としての自信と誇りを感じさせるラインナップで観客を魅了しました。

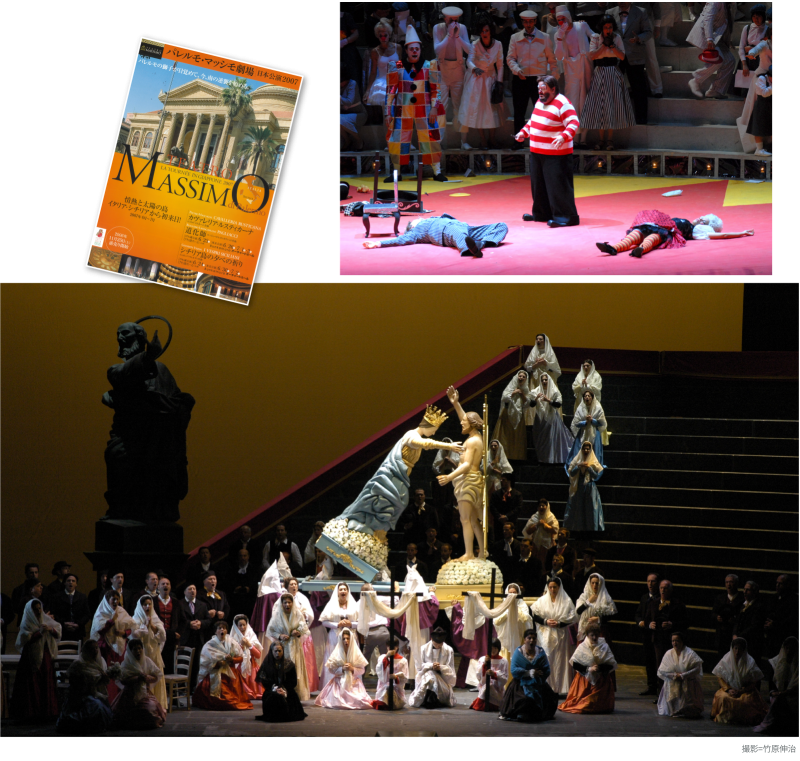

■オーチャードホール②:中国とBunkamuraとの交流の集大成!『アクロバティック 白鳥の湖』再来日公演と『舞劇 楊貴妃』の世界初演が実現

Bunkamuraでは開館当初から中国の優れた文化芸術を幾度となく紹介し、上海シティダンスカンパニーなどのクリエイター集団と友好的な関係を結んできました。そして、日中国交正常化35周年を迎えた2007年、そうした歴史と関係性を物語る公演が立て続けに実現しました。中国雑技と西洋のバレエを融合させた『アクロバティック 白鳥の湖』の再来日公演と、上海シティダンスカンパニーとBunkamuraによる日中共同制作『舞劇 楊貴妃』の世界初演です。

『アクロバティック 白鳥の湖』は、中国トップクラスの実力を誇るエリート集団・広東雑技団が、チャイコフスキーの名作バレエをベースに織りなす一大エンターテインメント。白鳥が王子の頭の上に完璧なアラベスクで立つ姿など衝撃的なアクロバティック・バレエの数々が話題を集め、2006年の初来日では20公演すべてが全席ソールドアウトとなった話題作を、2007年8月にオーチャードホールで再演しました。前年の公演でも連日スタンディングオベーションを浴びたウ・ジェンダン(白鳥役)とウェイ・バォホァ(王子役)が主演を務め、超人的なテクニックだけでなく優美かつ情感あふれる演技で魅了。前回の初来日から公演数を重ね、さらに磨かれた技と表現力に観客は釘づけとなりました。

白鳥に姿を変えられた娘を探して王子が世界中を旅するというストーリーを軸に、優雅なバレエとアクロバティックな中国雑技を融合した独創的なパフォーマンスを披露。その一方、“四羽の白鳥”ならぬ逆立ちの“四匹の蛙”などバレエ版『白鳥の湖』をベースにしたオリジナルキャストも登場し、観客を楽しませました。

さらに2007年9月には、唐代の皇妃・楊貴妃を題材とする友愛の物語をダンスで綴る『舞劇 楊貴妃』をオーチャードホールで上演しました。中国からは『舞劇 楊貴妃』などで日本でも広く知られるようになったジャオ・ミンが演出・振付を務め、チェン・ファンユアンら上海を中心に活躍する若手精鋭ダンサーたちが集結。一方、日本からも『華麗なる一族』『のだめカンタービレ』の作曲家・服部隆之など演出・作曲・美術・衣裳・照明の一流スタッフが揃い、さらに森山良子が劇中歌を熱唱。優れたクリエイターたちが国境を越えて互いに刺激し合い創作された舞台は、日本の観客の心を熱く激しく動かしました。

皇帝の愛妃として栄華を極めた絶世の美女・楊貴妃と、日中両国の血を引く架空の人物・謝阿美という、2人の美女が織りなす友愛と悲劇の物語をダイナミックなダンスで描写。さらに蜷川幸雄の舞台も手がける前田文子が衣装を担当し、愛憎渦巻く王宮の風俗をきらびやかに魅せました。

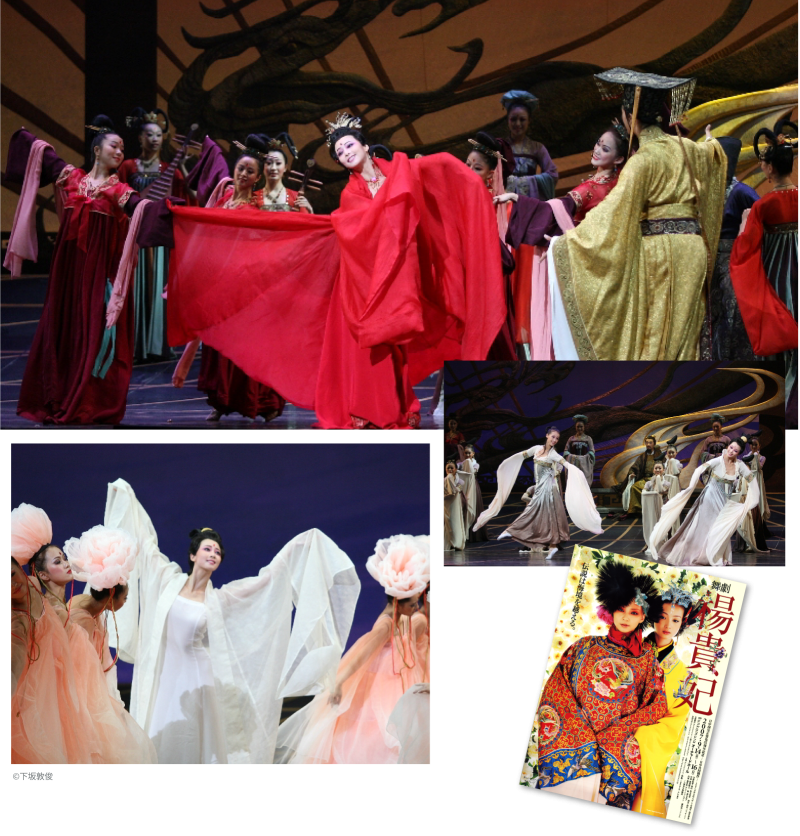

●シアターコクーン:松たか子が“真実のジャンヌ・ダルク”を熱演!蜷川幸雄演出『ひばり』を上演

15世紀フランスに突如現れて祖国の危機を救うが、魔女として断罪され火あぶりにされる──。“神に選ばれた少女”ジャンヌ・ダルクは、これまで幾度となく文学・アート・映画の題材に取り上げられてきました。20世紀の演劇に多大な影響を及ぼした劇作家アヌイもその一人で、1953年に書いた『ひばり』はアヌイの最高傑作と言われています。この戯曲を新しく翻訳し、演出・蜷川幸雄、主演・松たか子で2007年2月にシアターコクーンで上演しました。

松が蜷川作品に出演したのは『ハムレット』(1995・98年上演)以来のこと。しかし、実は蜷川は同作の後、何度か舞台に誘っていたそうで、満を持して2人のタイミングが合って再タッグが実現したのです。本作はジャンヌを裁く宗教裁判の法廷で物語が進むという意欲的な構成で、俳優たちが終始舞台に居続けて絶え間ない緊張感を強いられる中、松は可憐さの奥底から湧き出る凛とした強さで等身大のジャンヌを熱演。裁判を取り巻く人々との言葉の応酬で覗かせる感情の振り幅も圧巻で、歴史的な英雄ではない“人間ジャンヌ・ダルク”を観客の心に刻み込む舞台となりました。

ジャンヌ・ダルクを裁く宗教裁判を舞台に、ジャンヌの過去(再現ドラマ)と現在(法廷)という2つの時間軸で展開。そのため、ほとんどの俳優が最初から最後まで舞台に居続けるという異色の構成となり、膨大な台詞の応酬を通じてジャンヌの人間性のみならず当時の政治や宗教の実態をも浮き彫りにしました。

▼ザ・ミュージアム①:幻想的な作風が特徴的なフランス象徴主義の異才を特集!企画展『ルドンの黒』を開催

フランス象徴主義を代表する画家であり、版画という“黒の世界”で奔放な空想と独自の造形を探究したオディロン・ルドン。19世紀末のフランス芸術界で異彩を放った彼の“黒の時代”の作品を一挙に紹介する企画展『ルドンの黒』を、2007年7月からザ・ミュージアムで開催しました。

一見コミカルなようで物悲しげな怪物、グロテスクな中にも愛嬌を感じさせる異形の生物…。孤独な生涯を過ごす中で夢想にふけったルドンは、その並外れた想像力を驚異的な才能で具現化し、己の心の闇を黒という色彩で彩っていきました。本展では、そうした独創的な世界の真髄に迫るため、ルドンの世界的なコレクションを誇る岐阜県美術館が所蔵する版画や木炭画作を中心に、油彩やパステルを加えた全200点を展示。あらゆる色の中で最も本質的な色によって表現し、極限まで研ぎ澄まされた普遍的な“黒の世界”を存分に堪能できる、稀有な展覧会となりました。

並外れた想像力によって造形した異形のビジュアルをルドンは黒一色で表現し、研ぎ澄まされたような静けさとともに作品の精神性をいっそう強く印象づけました。展覧会ではそうした作品の世界観に合わせ、館内のデザインを白と黒の色使いで統一。鑑賞者たちをルドンの世界へと誘いました。

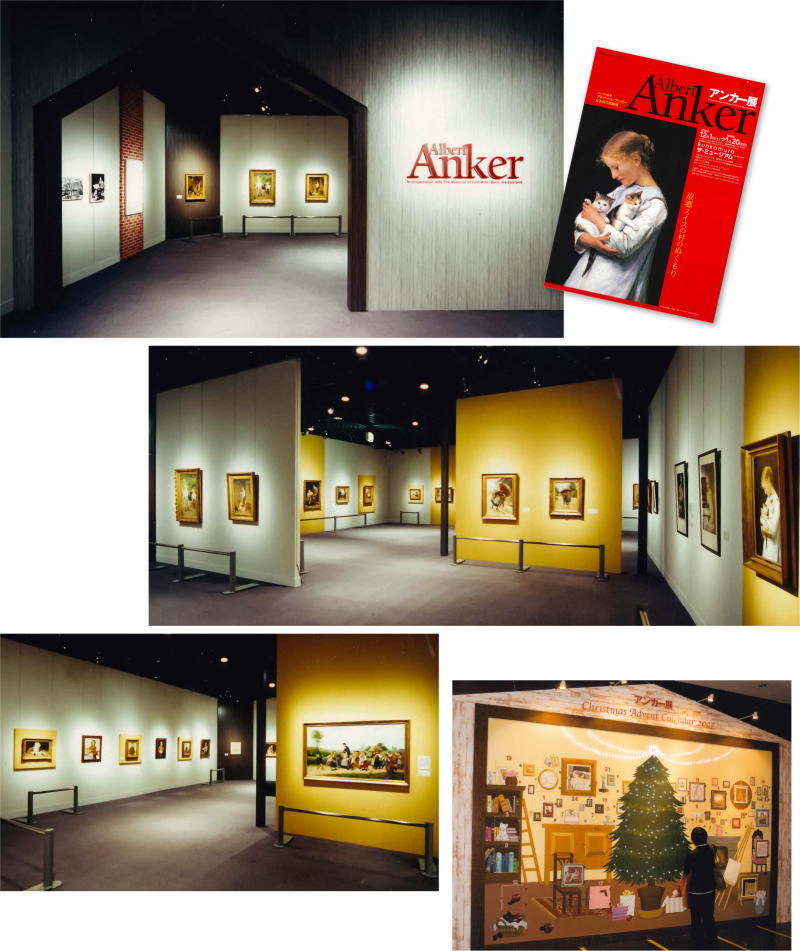

▼ザ・ミュージアム②:普遍的な郷愁を誘うスイスの国民的画家の回顧展『アンカー展 故郷スイスの村のぬくもり』を開催

19世紀スイスの自然主義画家として人気を博し、日本での知名度はそれほど高くないものの、母国スイスでは今も国民的画家として親しまれているアルベール・アンカー。彼の画業を日本で初めて本格的に紹介する回顧展『アンカー展 故郷スイスの村のぬくもり』を、2007年12月からザ・ミュージアムで開催しました。

アンカーは毎年秋から春までパリで創作活動を行っていましたが、彼が題材に選んだのは華やかなパリの街並みではなく、故郷インス村の情景でした。子どもや老人などの日々の生活を中心に、平凡な中にも幸せな生活を送る人々を的確な描写力で愛情たっぷりに描き続けたのです。回顧展では『アルプスの少女ハイジ』を思わせる無垢な少女の絵画をはじめ、油彩、水彩、素描など100余点の作品を展示。どこか素朴で懐かしいぬくもりを感じさせる画風は国を超えて鑑賞者の郷愁を誘い、回顧展を訪れた人々に静かな感動を与えました。

スイスの国民的画家アンカーの回顧展が日本で開催されたのはこれが初。母国と比べると知名度の低さは否めませんが、アンカーの代名詞である幼い少女を描いた作品の数々は日本で人気が高い『アルプスの少女ハイジ』とイメージが重なるものでもあり、穏やかな温かさを感じさせるタッチと相まって訪れた人々を虜にしました。 また、クリスマス時期の開催を記念してザ・ミュージアムの入口前には幅6メートル、高さ4メートルのアドベントカレンダーが設置され、訪れた方々に楽しんでいただきました。

◆ル・シネマ①:希代のスターの魅力に迫るドキュメンタリー『マルチェロ・マストロヤンニ 甘い追憶』を上映

甘いマスクのプレイボーイとして世界的な人気を集めたイタリア映画のスター、マルチェロ・マストロヤンニ。彼が1996年に亡くなってから10年後に製作されたドキュメンタリー『マルチェロ・マストロヤンニ 甘い追憶』を、2007年6月からル・シネマで上映しました。

本作は、ヴィスコンティやフェリーニをはじめマストロヤンニと組んだ豪華映画人たちが語る撮影秘話のほか、彼の娘バルバラとキアラによる証言を交え、スターとしての顔だけでなく父親としての素顔もクローズアップ。彼らのコメントの合間には、日本未公開作も含む20作品にわたるマストロヤンニの軌跡をたどりながらイタリア映画黄金期の輝きも追体験できる、見ごたえ十分なドキュメンタリーに仕上がりました。さらに同作の公開記念としてレトロスペクティブ企画「マルチェロ・マストロヤンニ特集」も実施。『甘い生活』『ひまわり』『BARに灯ともる頃』の代表作3本を上映し、往年のマストロヤンニを知る人はもちろん、初めて目にする人をも魅了しました。

『昨日・今日・明日』『ひまわり』『甘い生活』など映画史に残る傑作の数々で関わった監督や俳優だけでなく、一人の人間としての素顔を知る家族の証言も交え、マルチェロ・マストロヤンニの人となりをクローズアップ。また、日本未公開作も含む20作の映像も取り入れ、イタリア映画黄金期も追体験できるドキュメンタリーに仕上がっています。

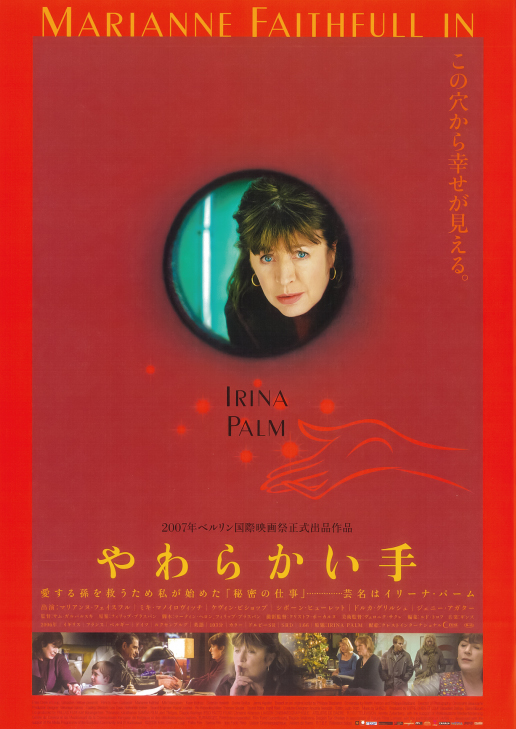

◆ル・シネマ②:60年代トップアイドルが38年ぶりに復活!マリアンヌ・フェイスフル主演作『やわらかい手』を上映

2007年2月にベルリン映画祭で上映されるやスタンディングオベーションが巻き起こり、42もの地域のバイヤーたちが上映権を買い求めたという『やわらかい手』。この話題作は日本でもル・シネマで2007年12月から公開となりました。

平凡な初老の主婦が愛する孫の手術費を稼ぐため、”接客係募集”の貼り紙にだまされ図らずも風俗店で働くことになるが、そこで彼女は意外な天賦の才を発揮する——。そんな意表を突いたストーリーテリングも魅力的な本作が注目を集めた大きなポイントは、1960年代にアイドルとして一世を風靡し、ミック・ジャガーとのビッグカップルなど数々の話題を振りまいたマリアンヌ・フェイスフルの38年ぶりの主演映画であること。人生の波乱の時を経たマリアンヌが醸す包容力も観客の心をとらえて離しませんでした。また本作の日本公開を記念して、若きマリアンヌがアラン・ドロンと共演した38年前の主演作『あの胸にもういちど』を同月に特別上映。

その後も俳優・歌手として活躍し多くの人を惹きつけ続けるも、今年2025年1月に惜しまれながら逝去したマリアンヌ・フェイスフル。強い個性を放ちつつも気品に満ちたその存在感は、時代を超えた鮮烈な魅力として現代の数多の映画ファン・音楽ファンをも虜にし、愛される存在となりました。

その気品あふれる美貌で世界中の男性を虜にした“60年代のポップ・アイコン”マリアンヌ・フェイスフルが、38年という長い沈黙を破り主演したことで話題を集めた『やわらかい手』。一見テーマのインパクトに気をひかれる本作ですが、年齢を重ねることによって育まれる人間的な魅力をマリアンヌが情感豊かに体現し、良質なヒューマンドラマへと昇華させています。