TOPICSトピックス

2023.03.05 UP

『アンナ・カレーニナ』 観劇レポート&舞台写真を公開

「生」と「死」が交錯する人生のモザイク

何度も映画化されているとはいえ、トルストイの長大な小説を読破したツワモノはそう多くないだろう。裏を返せば、映画などでよく描かれる断片的なイメージが、『アンナ・カレーニナ』のテーマだと思われている節がある。「不倫に走った主人公がたどる悲劇」というアレだ。確かに、夫と息子がありながら道ならぬ恋に堕ちるタイトルロールのアンナは物語の中心人物に違いないが、もし全編そんな「背徳的な大メロドラマ」を想像しているのだとしたら、この舞台はかなり様相が違う。というか、原作の小説がもともとアンナとその周辺だけでなく、多彩な人物が入り乱れて躍動する群像劇であり、今回の舞台は小説のエッセンスをそのまま凝縮させた(「要約」ではなく!)魅力に溢れている。あえてわかりやすく太い道筋をつけるのではなく、世の中に一つとして同じもののないさまざまな人生、さまざまな愛の形を、剥き出しのまま見せているのだ。彼女や彼がその人生を選択したからといって、他人がそれをとやかく言う資格などどこにあるだろう? 断罪するのでもなく、肯定するのでもなく。私たちはただそれを見つめる。演劇的なイマジネーションを駆使しながら。

2019年にシアターコクーンで上演した『罪と罰』でも、自らの手でドストエフスキーの原作小説を戯曲化した演出家フィリップ・ブリーンが、今回も演出とともに上演台本を手がけている。劇中でミルフィーユ状に展開されるのは、数組の重層的なドラマだ。まずは、アンナ(宮沢りえ)と夫のカレーニン(小日向文世)、アンナの恋の相手となる若き将校ヴロンスキー(渡邊圭祐)という、出口が見えない三角関係。そして農業と大地を愛する地方貴族リョーヴィン(浅香航大)とキティ(土居志央梨)の、不器用すぎるカップルの愛のゆくえ。またアンナの兄でお調子者かつ浮気者のスティーヴァ(梶原善)とその妻ドリー(大空ゆうひ)の、悩み多き子沢山夫婦の倦怠期。この三組を中心に、彼らと関わりを持つ人々のさまざまな人間模様が、上流階級が暮らす都会と、農作業に合わせてゆっくりと時が流れる田舎の村と、対照的な場所で繰り広げられていく。

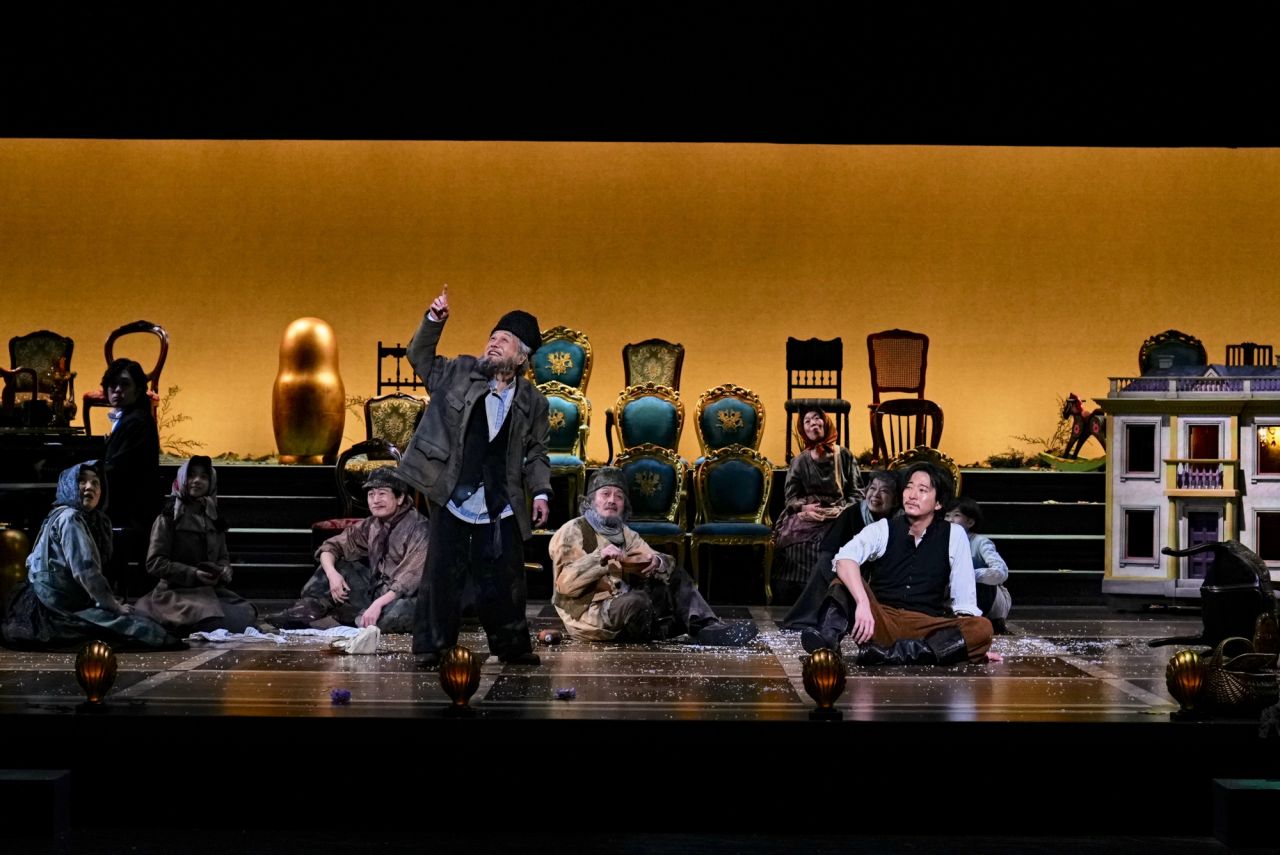

これらが行われるのはすべて、俳優たちが「登場」を待つ椅子と、ドールハウスや玩具が所狭しと置かれたチェスボードのような舞台上だ。俳優たちは入れ替わり立ち替わり、この子供部屋を模した「盤上」を出入りし、自身で椅子や道具を動かしながら、アンナの噂をする貴族たち、駅の雑踏を行き交う人々、村の祭りで陽気に騒ぐ農民など、さまざまな人物に扮していく。生演奏の音楽が奏でられるなか、子供部屋の片隅で大人たちの言動をつぶさに見ているのは、アンナとカレーニンの息子セリョージャだ。玩具の汽車で遊ぶ少年がアンナの運命を暗示していると同時に、自分の都合しか考えられない大人たちは、彼の視線に気づかない。母親であるアンナでさえも。そのアンナの背後に時おり現れるのは、得体の知れない花売りの老婆。とある場面で投影される「死」を意味するロシア語とともに、作品に通底する「死」のモチーフがそこここに影を落とす。

その一方で、これからの時代を生きていくリョーヴィンとキティの周辺に満ちているのは、「生」の活気と歓びだ。彼らの犬も喰わない夫婦喧嘩は、あまりにもバカバカしくて愛おしくて、爆笑必至の名場面。都会と田舎、絶望と希望、そして生と死といった相反するイメージが、舞台上で交錯していく。それらは表裏一体であり、小説冒頭の有名な一節「幸せな家族はどこも同じように幸せで、不幸な家族はそれぞれの不幸を抱えてる」(劇中ではドリーの台詞として語られる)というテーマが、モザイク状に具現化されていると言えるだろう。

原作でも印象的な赤いバッグを手に登場する瞬間から、息をのむ美しさに釘付けになる宮沢は、妻でも母でもなく、女としての愛を求めずにはいられないアンナの業を、深く激しく体現して圧巻だ。頭、体、心の動きがバラバラで、自分で自分をコントロールできないまま、後戻りできない場所へと自らを追い込んでいく。彼女にとって「生きること」とは「愛すること」ではなく「愛されること」だったのだろう。そんな妻との離婚を認めようとしない小日向のカレーニンは、「世間」「体面」第一ではありつつも、アンナへの愛ゆえに葛藤する男の戸惑いと哀しみが滲み出る。「狩り」としての恋愛のはずが、「愛という義務」にがんじがらめにされる渡邊のヴロンスキーは、怜悧な美しさと若さという自信だけではアンナの愛の重さに耐えきれない。彼らとは対照的に、いつも必要以上に考えすぎ、不器用すぎて時に滑稽なほどだが、精一杯「生」を全うしようとする浅香のリョーヴィンが出色だ。土居演じるキティとのコンビネーションも絶妙で、彼らを見ているといい時も悪い時も、生きていくことこそが全てだと思わされる。この母にしてこの姉妹あり、と納得のドリーとキティの母・梅沢昌代が、この時代と階級ならではの「女の生き方」を人間味豊かに表現していて印象深い。客観的に見れば相当酷い男なのに、どこか憎めなくてズルい梶原のスティーヴァは世の中の妻たちから総スカンだろうが、そんな妻たちの心を(びっくりするくらいの大声で)代弁する大空のドリーが、真情に溢れて胸を打つ。舞台版オリジナルの登場人物ペトカ(片岡正二郎)が、疲弊しきったドリーにかける一言に、4時間近くに及ぶこの壮大な人間ドラマの全てが集約されているように思えた。劇場でぜひその一言を確かめてほしい。

文:市川安紀

撮影:細野晋司