2022.05.14 UP

稽古場レポートが到着しました!

『パンドラの鐘』23年ぶりにシアターコクーンへ

太平洋戦争開戦前夜の長崎と、ひとつの王家が代々統治する古代王国。時空を超え、ふたつの舞台を行き来しながら展開する『パンドラの鐘』は、神話のごときスケールの世界観と、ロマンティックな人間ドラマが、やがて日本の忘れがたい歴史を暴き出す物語だ。1999年の初演時、作者の野田秀樹自身によるNODA・MAP版と演出家の蜷川幸雄によるBunkamuraシアターコクーン版、2つの演出で同時上演されたことは演劇史の“事件”だった。

このたび、『パンドラの鐘』がシアターコクーンで上演されるのは蜷川氏以来23年ぶり。日本社会も世界情勢も当時から大きく変わった今、この物語をどのように届けるか? 4月下旬の稽古場では、着々と作品が立ち上がりはじめていた。

現代と古代がハイスピードでくるくると入れ替わる物語は、それぞれのパートをいかに際立たせていくかがキモ。演出の杉原邦生は、本人の言葉を借りれば「まるでおもちゃ箱をひっくり返したように」多彩な要素から作品を立ち上げようとしていた。

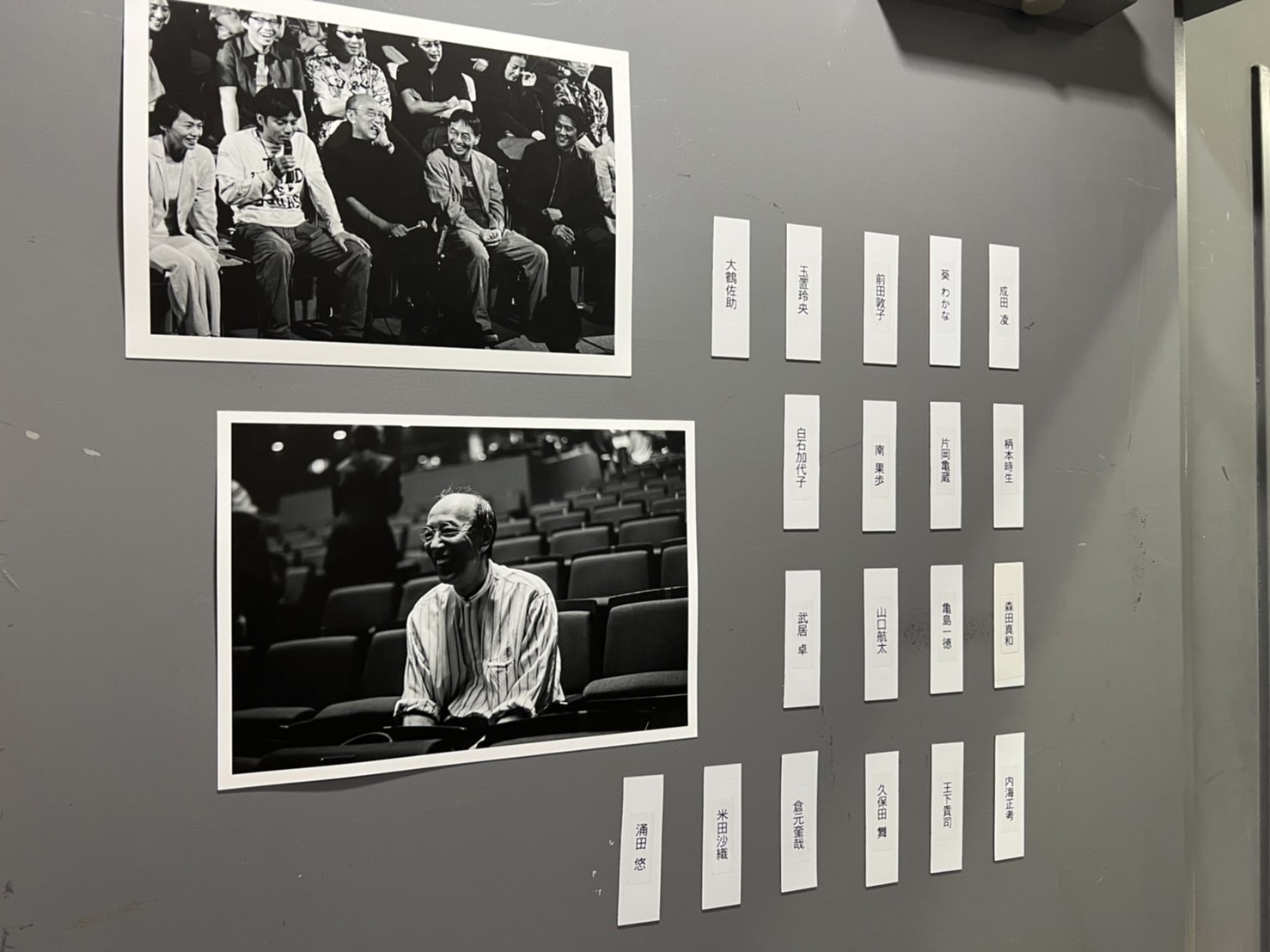

数奇な運命をたどる古代王国の物語を演じるのは、葬式屋・ミズヲ役の成田凌、女王・ヒメ女役の葵わかなをはじめ、玉置玲央、白石加代子のほか、杉原作品の常連者である森田真和、亀島一徳、山口航太、武居卓。かたや王国の謎にせまる現代の人々を演じるのは、前田敦子、大鶴佐助、柄本時生、片岡亀蔵、南果歩。野田作品の経験者/初挑戦者というギャップを含め、さまざまなバックボーンを持つ俳優陣が各パートを“異種格闘技”的に彩り、さらに6名のダンサー・チームが時空をまたいで舞台を支える。まずはこの顔ぶれが、「おもちゃ箱をひっくり返したよう」な味わいを象徴するはずだ。

レガシーを継承し、あたらしく

蜷川氏から大きな影響を受けてきたことを以前から公言してきた杉原は、「NINAGAWA MEMORIAL」と冠された本作で、戯曲に匹敵する、巨大なスケールの劇空間をシアターコクーンに立ち上げようとしている。地面に穴ぼこの開いた発掘現場、現代の時間を突如食い破って出現する古代の風景、やがて舞台上に運び込まれてくる、本作の“主役”ともいうべき「パンドラの鐘」……。野田が戯曲に取り入れたモチーフをもとに着想された、象徴的な舞台美術の中、めくるめくスペクタクルとエンターテイメントが展開するのだ。

なにしろ2022年の『パンドラの鐘』だから、これまでの上演とはあらゆる点で解釈が異なる。☆Taku Takahashi(m-flo)による音楽や、Antos Rafal(ANTOSTOKIO)による衣裳デザインは、あらかじめこの物語をよく知る観客のイメージを軽やかに超えていくだろうし、稽古場ではそれぞれの役柄もあざやかに甦りはじめた。

成田凌の演じるミズヲは、役名をそのまま表すかのように瑞々しく、また骨太な意志を感じさせるし、葵わかなのヒメ女にはまだ幼い女王ならではの少女性と気高さがある。大鶴佐助演じる考古学者・オズは、どこか“今っぽい”ギーク像を思わせ、オズの婚約者・タマキ役の前田敦子は、奔放さとともに機知に富んだ上品さをうかがわせる。俳優陣からは魅力的なアプローチとアイデアが次々に飛び出し、杉原はそれらを積極的に取り入れながらシーンを料理。稽古はまだ始まったばかりで、全員をご紹介しきれないのがもったいないほどだ。

フレッシュに、ダイナミックに、スピーディーに

オリジナルかつインパクトたっぷりの開幕から、ていねいに会話を積み上げる冒頭を経て、ダイナミックに世界があらわになるオープニングへ。やがて物語は、古代王国に隠された、歴史から消えた女王の謎に焦点をあわせていく。

シンプルに言えば、『パンドラの鐘』は、古代の謎を現代の考古学者が解き明かしていくミステリーだ。そのなかに野田の仕掛けたさまざまなモチーフとイメージが乱反射し、謎解きの向こう側には想像さえしなかった風景が広がることになる。

杉原が企む「おもちゃ箱をひっくり返したかのよう」な演出は、そうした野田戯曲の特徴をストレートに空間化しようとするものだ。ならば今回は、無数のイメージが結末に向けて収斂していく戯曲の展開とともに、ひっくり返された“おもちゃ”が、いかに再び箱の中に収められてゆくかがカギとなるだろう。2022年の今、そこには現代の世界をとりまく社会情勢や、野田・蜷川というレジェンドによる過去の上演までもが含まれている。

ちなみに5月3日には、作品の前半部分の粗通し(ざっくりと流れを通してみる稽古)が行われたが、すでに杉原が「あっという間だった」と自信をにじませるほど、スピーディーでテンポのよい約50分となっていた。今後、一同はラストまでの全シーンをあたったのち、各場面を細やかに掘り下げる局面へと進んでいく。

アイデアにあふれ、真剣ながら笑い声も絶えない稽古場から、いかに新しい『パンドラの鐘』が誕生するのか? 模索と探究のなか、創作は日々進化と変化をつづけている。

(※文中敬称略)

文:稲垣貴俊(ドラマトゥルク)