2021.12.11 UP

『泥人魚』観劇レポート&舞台写真を公開!!

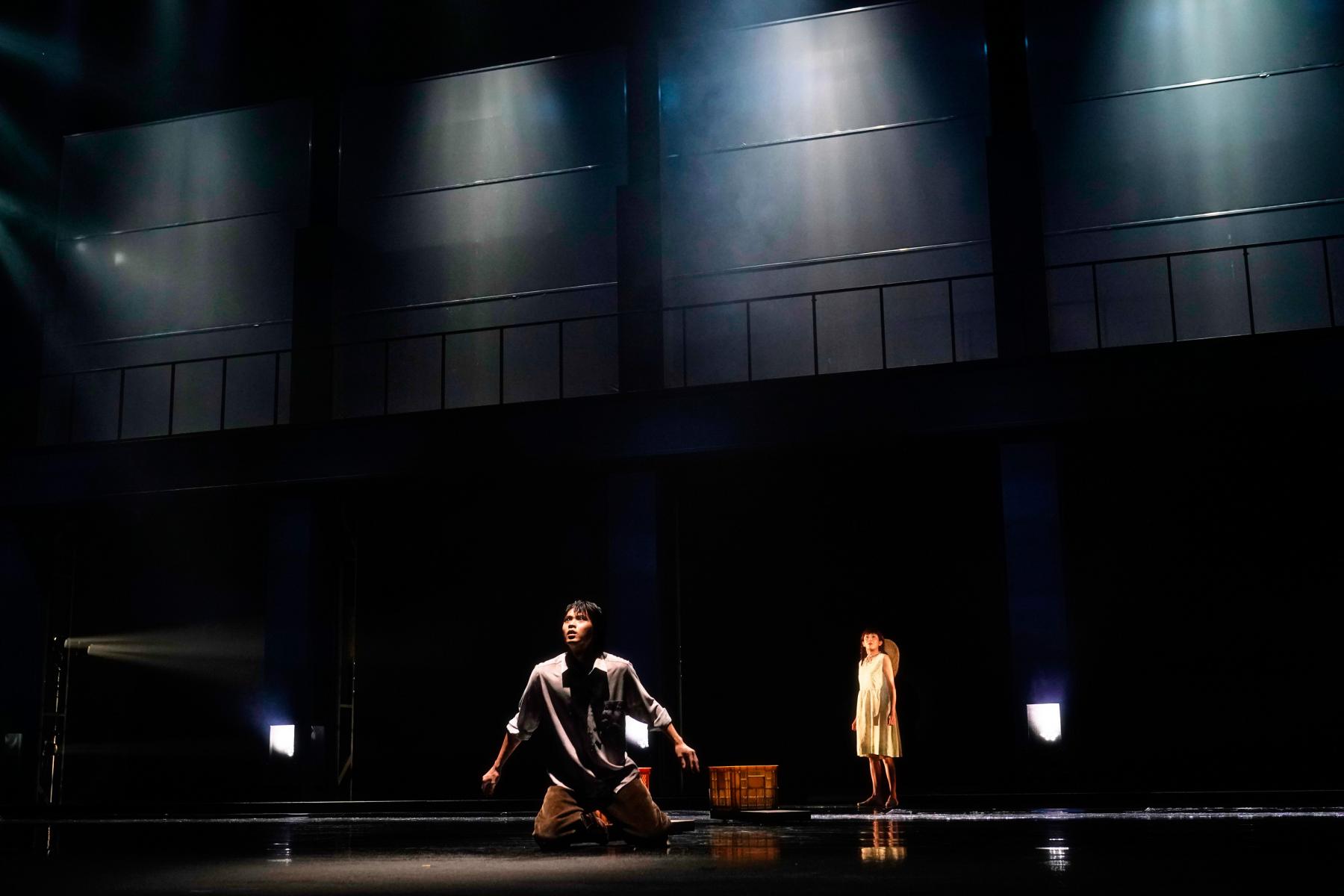

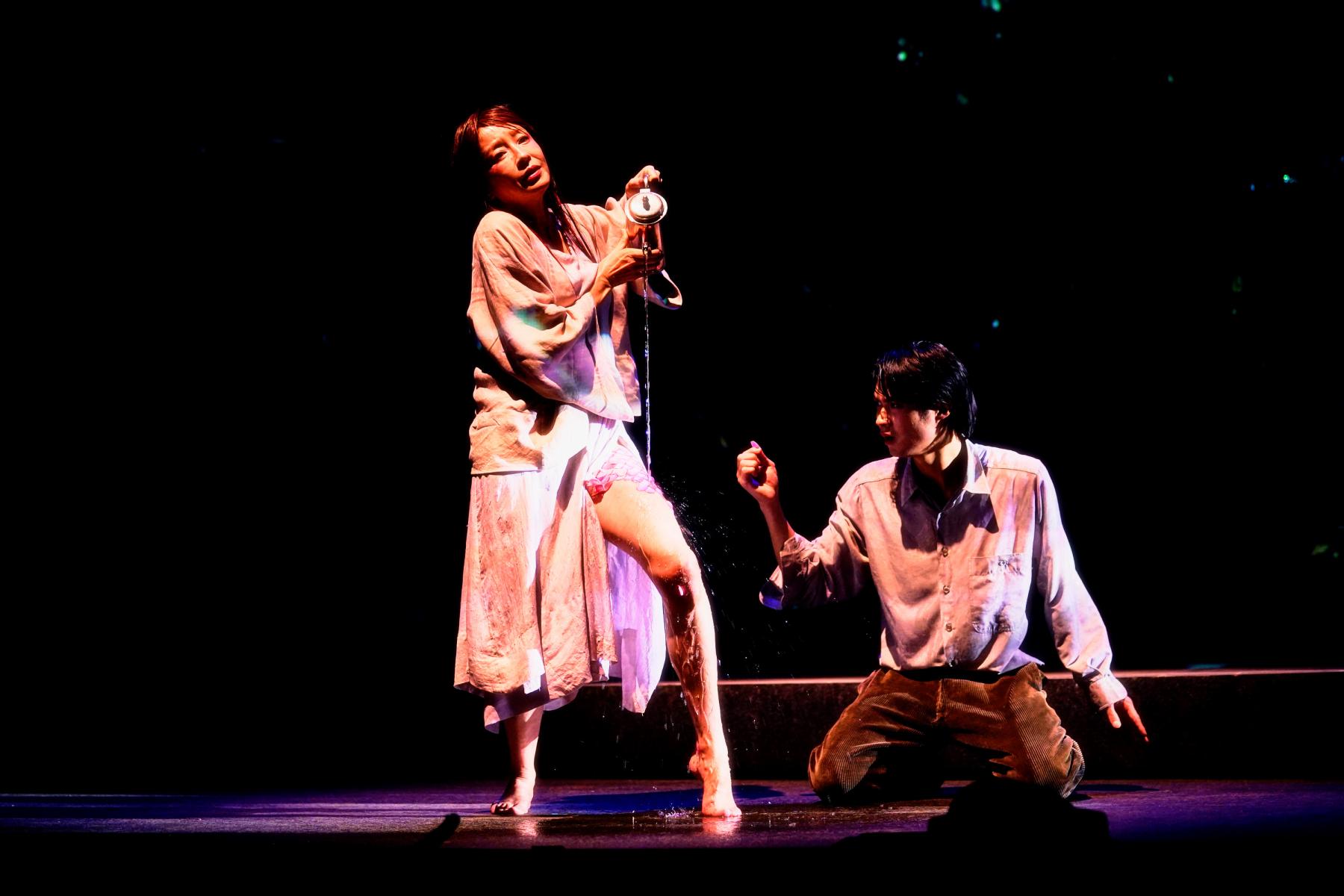

「ヒトか魚か分からぬ子」と呼ばれ、「人の海の貯水池で、言った通りの人魚になれ」という恩人との約束を果たすため、青年・蛍一(磯村勇斗)の前に現れた女性やすみ(宮沢りえ)。彼女の太ももをスーッと流れ落ちる一筋の血を合図に、それまでの騒然、混沌とした展開から一転して、美しいラストシーンが繰り広げられていく。

「あの鉄の扉のバリアーは、たった一枚の、厚さ0.2ミリのウロコがあれば抜けられる。そんな人魚の背につかまり、夢の中を泳いで行くなら――」。蛍一が暮らしていた港町は、干拓事業に対する賛否で揺れる中、湾を分断する「ギロチン堤防」が設置された。調整池の水が腐って不漁続きになり、埋め立てに反対していた漁師たちが次々に土建屋へ鞍替えした。蛍一はそのことに絶望して都会に出たものの、町の苦しみを一身に背負いこんで生きていた。「厚さ0.2ミリのウロコ〜」は蛍一が口にした、たわ言だったはず。ところが、やすみの登場によって、「ギロチン堤防」にキラキラと輝くかつての海面が浮かび上がる中、二人はその向こうに希望とともに去っていったのだろうか。

「あの鉄の扉のバリアーは、たった一枚の、厚さ0.2ミリのウロコがあれば抜けられる。そんな人魚の背につかまり、夢の中を泳いで行くなら――」。蛍一が暮らしていた港町は、干拓事業に対する賛否で揺れる中、湾を分断する「ギロチン堤防」が設置された。調整池の水が腐って不漁続きになり、埋め立てに反対していた漁師たちが次々に土建屋へ鞍替えした。蛍一はそのことに絶望して都会に出たものの、町の苦しみを一身に背負いこんで生きていた。「厚さ0.2ミリのウロコ〜」は蛍一が口にした、たわ言だったはず。ところが、やすみの登場によって、「ギロチン堤防」にキラキラと輝くかつての海面が浮かび上がる中、二人はその向こうに希望とともに去っていったのだろうか。

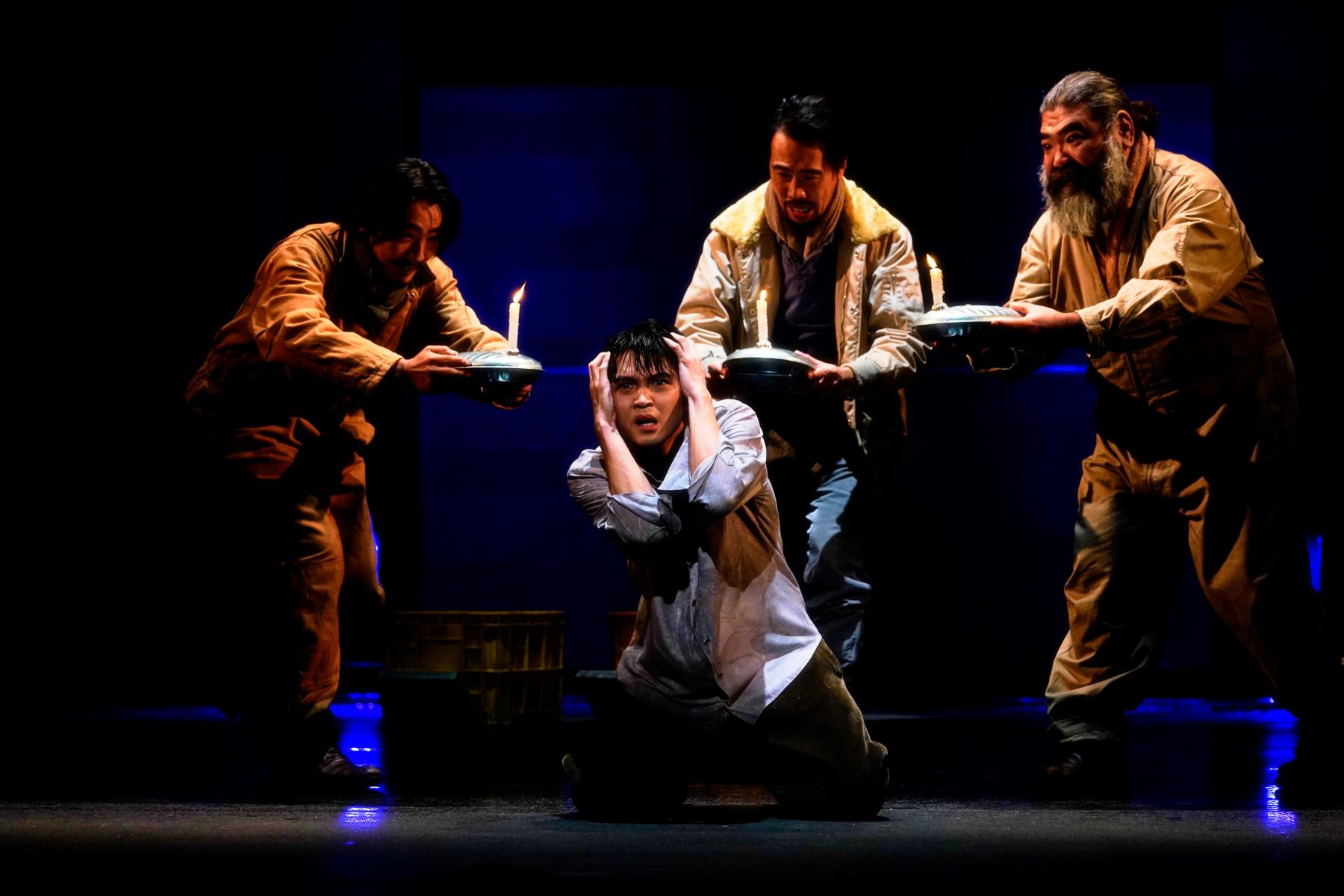

このラストシーンのために、それまでの1時間50分があった。去勢されることなく、熱苦しいまでの個性にあふれた登場人物たちが全力で物語を積み上げてきた。そんな当たり前を強く感じずにはいられなかった。唐十郎が戯曲を書くために訪れた有明海といえばムツゴロウをはじめ“有明海特産種”と言われる、ここにしかいない希少な生き物が多数いた。登場人物たちの姿が一瞬、そうした生き物たちに重なった。そして生き物たちが挙げる叫びは、オキナワやフクシマにも通じる権力の横暴に対するそれでもあると。

このラストシーンのために、それまでの1時間50分があった。去勢されることなく、熱苦しいまでの個性にあふれた登場人物たちが全力で物語を積み上げてきた。そんな当たり前を強く感じずにはいられなかった。唐十郎が戯曲を書くために訪れた有明海といえばムツゴロウをはじめ“有明海特産種”と言われる、ここにしかいない希少な生き物が多数いた。登場人物たちの姿が一瞬、そうした生き物たちに重なった。そして生き物たちが挙げる叫びは、オキナワやフクシマにも通じる権力の横暴に対するそれでもあると。

俳優が俳優という職業の鎧をかなぐり捨てるようにむき出しの生命力を見せる世界。詩情豊かなセリフの先に、どんな演出が待っているかとワクワクしながら、それでもドキっとするようなカタルシスを味わえるラストシーン。それらは唐十郎、金守珍の築き上げてきた演劇の真骨頂だ。

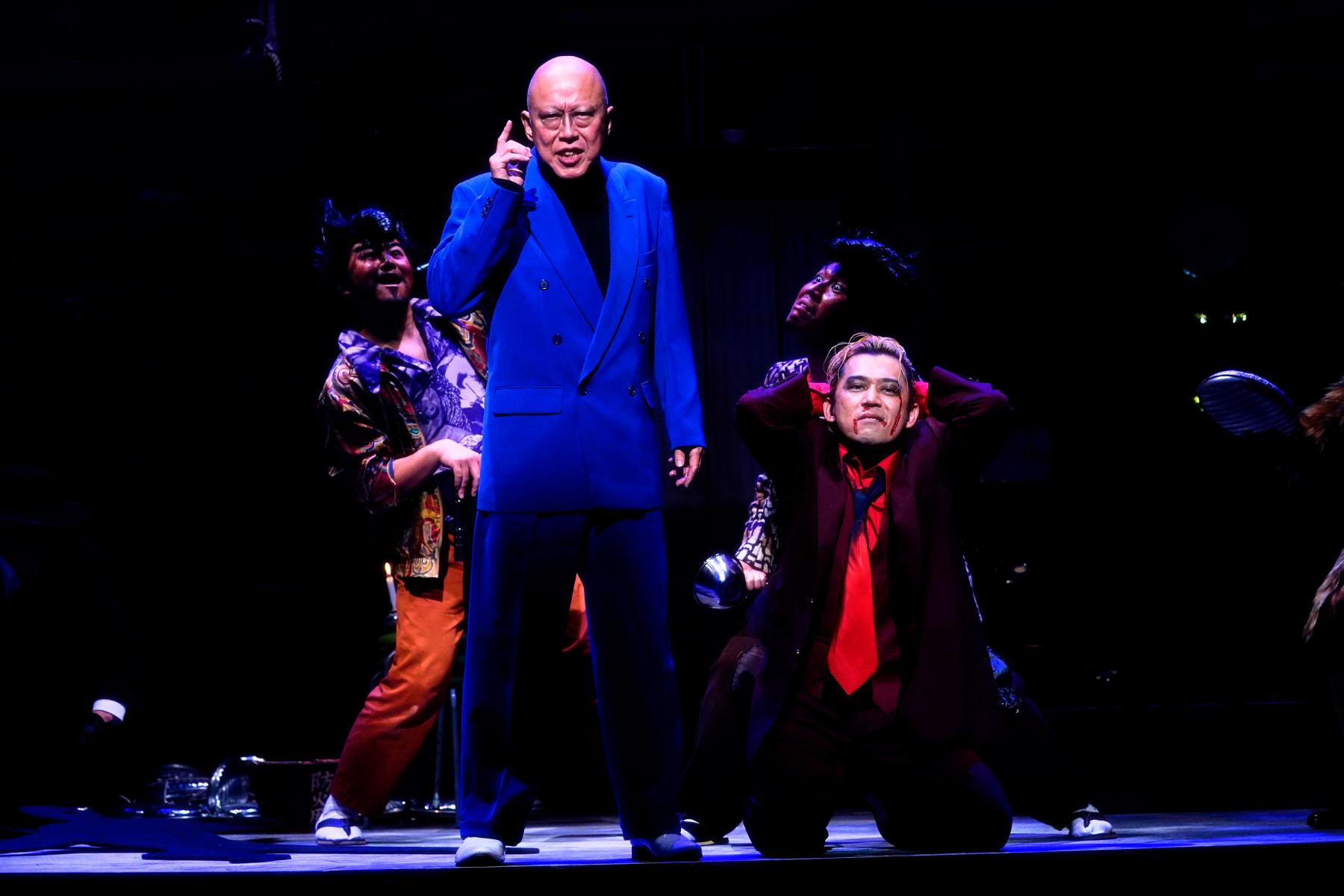

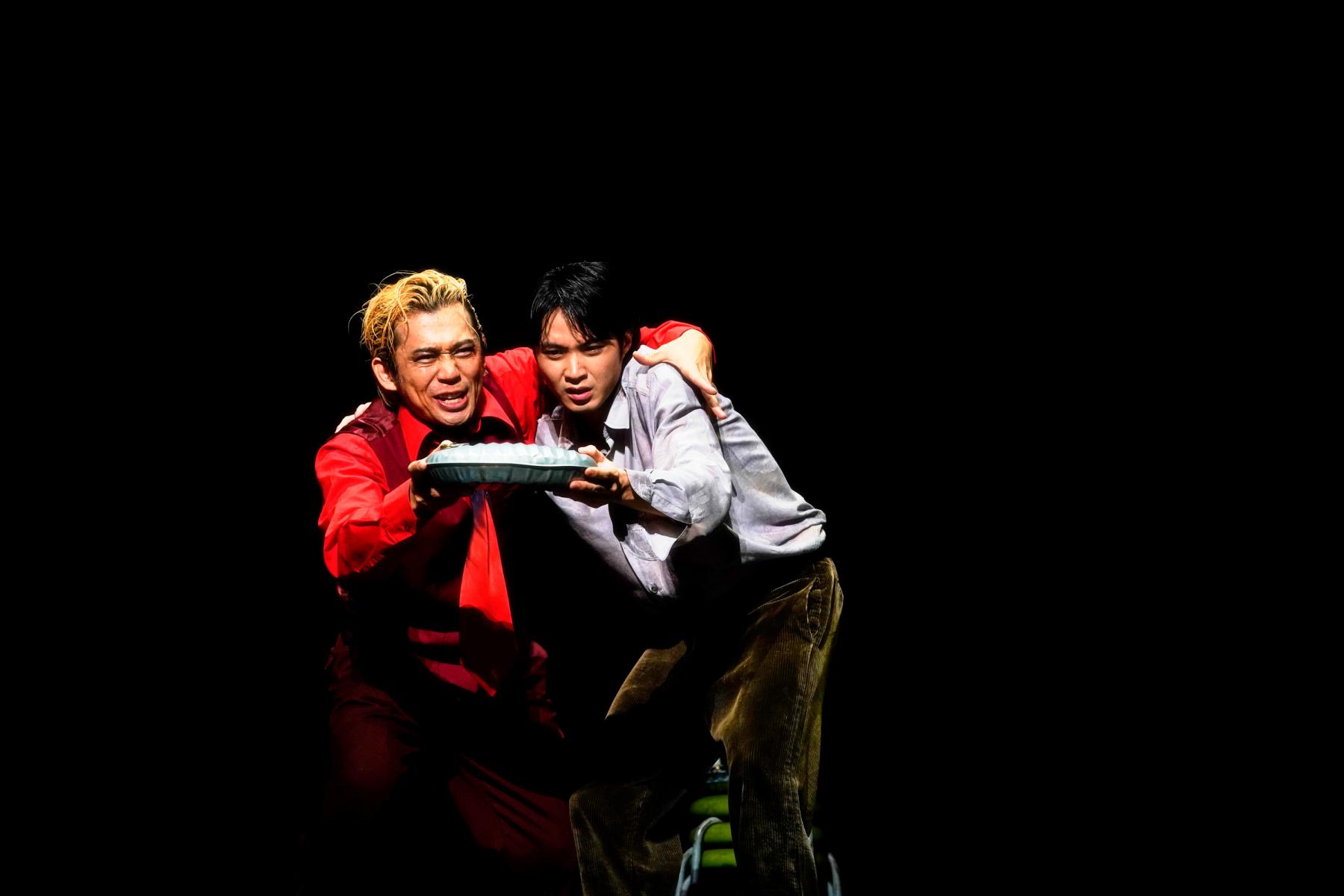

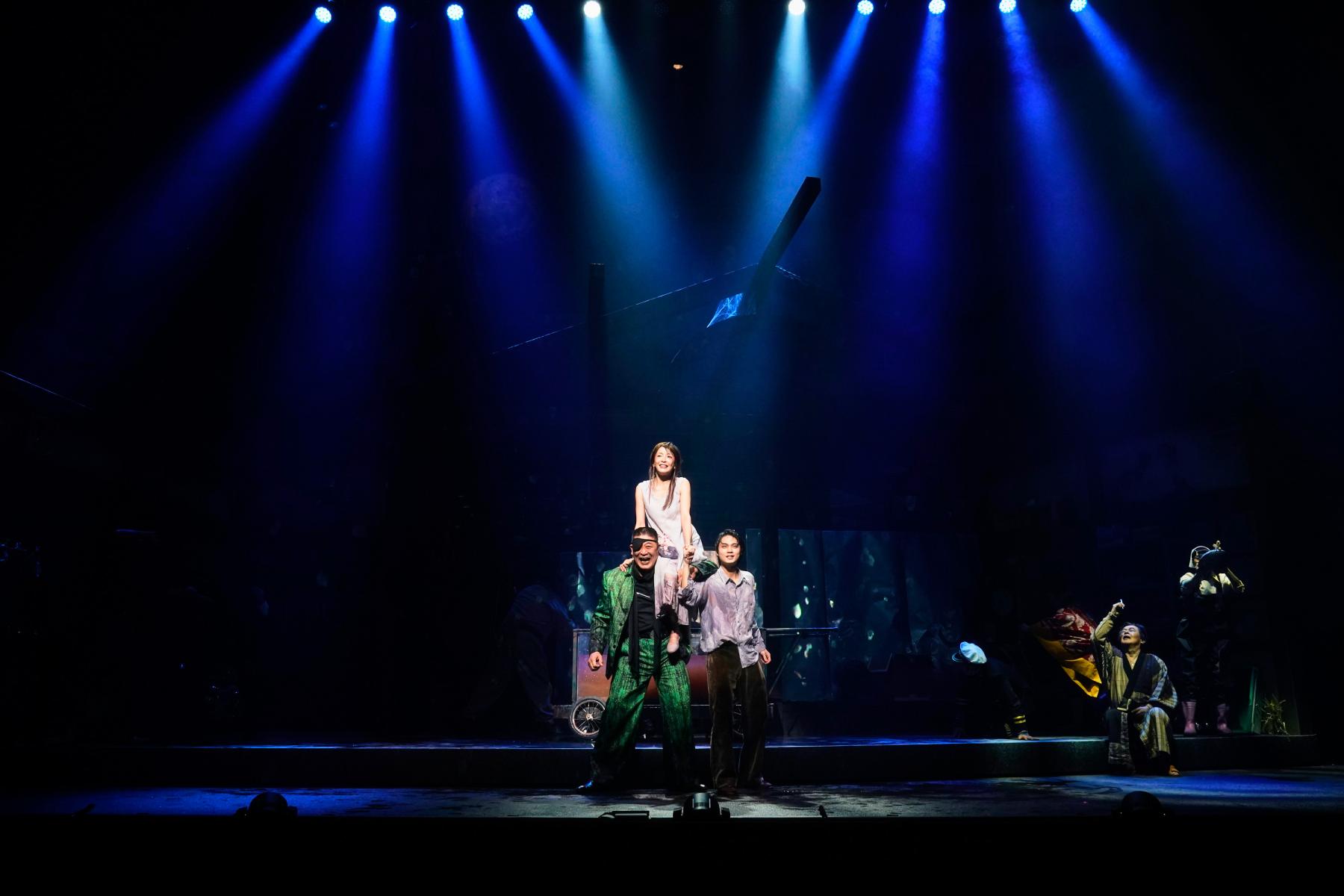

『下谷万年町物語』(12)、『盲導犬』(13)、『ビニールの城』(16)に続き、唐十郎作品への出演となる宮沢りえ、憂いの中から立ち上がってくる凛々しさが美しい。男たちに抱え上げられた場面での取り憑かれたものすべてから解放されるような笑顔の輝きが物語をまぶしく照らしていた。磯村勇斗は唐戯曲の屋台骨を支えてきた、憂いある青年像の系譜にしっかりと名を刻んだ。ストレートプレイ初挑戦の愛希れいかも、男装の麗人として凛とした姿を見せつつ、不思議さのある役を好演した。そして破天荒な怪物キャラクターを嬉々として演じる風間杜夫、六平直政には一方で役者としての凄みを感じた。

コミュニケーションが希薄と言われ続けて、何年になるだろう。唐十郎から金守珍へ受け継がれている演劇は、悲しいほどに人と人の関わりを追い求めていく。だからこそ傷つき、立ち上がることができる。この“文化”をさらに世間に、未来へと届けるのはシアターコクーンの役割だろう。

文:今井 浩一

撮影:細野 晋司