No 7運命を変えたくなった時に読む魔法の帽子の物語

アントワーヌ・ローラン著/吉田洋之訳/新潮社

1980年代のフランス社会を映す、5人の運命の分かれ道

時があっという間に経つように、歴史も刻々と築かれて行きます。私が子供のころは、21世紀というのは、とんでもなく違う世界である「未来」のはずでしたが、今現在は21世紀になってもう20年も経とうとしています。それなのに、そこかしこに20世紀のいつかと変わらない人々の姿を見かけます。歴史となる前段階の「時代」というものが違うのでしょうか。そういえば、明らかに違ってしまっていることも沢山あります。

現代にはそれに代わるものがあまりにも多くあるようですが、私は、文学は長い間人々の心の拠りどころであったと思います。人々はいつ、どうして文学に触れ、文学を求めたのでしょうか。あまり難しいことを言っているわけではありません。例えば、ひどく退屈した時。とても落ち込んでしまった時。何か新しいものに触れたいと思った時。現実をとにかく離れて、気分を変えたい思った時。あまり理由はいらないのかも知れません。ただ文字を読みたいと思ったからとか。とにかくそんな時にこの本を眼にしたら、ちょっと手に取ってしまって、読み始めるとなんだか、段々面白さが増していくような感じで読み続けてしまうのです。

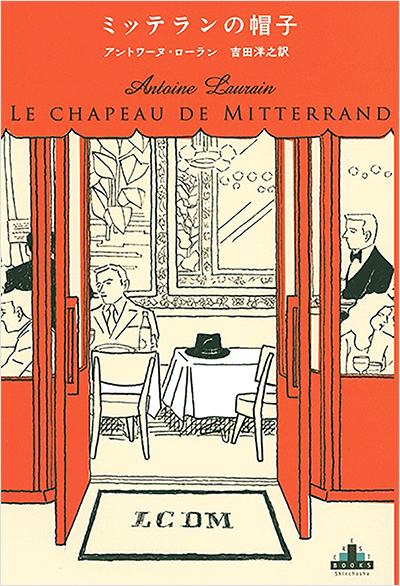

今回の本は、そのタイトルが人々の興味を引いたのかも知れませんが、2012年の初版発表以来フランス国内だけでなく、イギリス、アメリカをはじめ十数ヶ国で翻訳出版されるほどの評判とベストセラーを勝ち取りました。いかにもフランス的な洒落た『ミッテランの帽子』というちょっと謎めいたこのタイトルが、作品を読み進めるにつれて、何を意味しているかを読者は理解するのです。

表題にあるフランソワ・ミッテランは、1981年に社会党初のフランス大統領に選ばれました。その後、二期14年間を務め、1996年に死去しています。そのミッテランが野党首相の内閣を抱え、危機に陥った1986年からの2年間、1988年に再選を果たすまでがこの小説の物語の時間です。その時、世界はどのような状況だったでしょうか。日本は?バブル景気の真っただ中で、今から見ると、「良い時代」だったのかも知れません。私は自分のことだけで一杯で、よく覚えていませんが。

人は自分の人生が良いか悪いかが最も重要な関心事です。その人生がうまくいかないとなると、気持ちが落ち込みます。そして、そこに突然起こった出来事、待ち構えていたかのような、スキをねらわれたかのような出来事に自ら関わっていくかもしれません、つまりそうしたかったからでしょう。この状況から逃げ出す、あるいは、打破したいのです。その選択が正しいかは分かりませんが。

彼らの名は、ダニエル・メルシエ、ファニー・マルカン、ピエール・アスラン、ベルナール・ラヴァリエール、そして最後がフランソワ・ミッテラン。オムニバススタイルで4つの物語が進行し、その初めと最後にミッテランが登場します。帽子が大統領のものだと知っているのはダニエルだけです。その他の3人はその持ち主を知りません。だからこそ、ダニエルは帽子に執着します。

ダニエル・メルシエはソジェテック社パリ本店の財務部長補佐ですが、あまり有能でない同僚が部長となったばかりで、ひどく落ち込んでいました。妻と幼い息子はノルマンディーの実家にバカンスを過ごしに出発し、たった一人で食事をするくらいならと、高級ブラッスリーに牡蠣を食べに行くという贅沢をすることにしました。偶然キャンセルされた予約席に幸運にも通され、続いて、あろうことかミッテラン大統領が隣のテーブルに着きます。そこで2時間と7分の間大統領と側近の話に耳を傾けます。でも本当の「幸運」は、その後におこります。大統領が自分のフェルトの帽子を置き忘れ、ダニエルはなんとその忘れ物を自分の頭に載せて支払いを済ませ、店を出るのです。帰宅した妻には、ミッテランの帽子を持ってきたことを告白しますが、少しだけ話を変えて話しました。その日を境にダニエルは会議で猛烈に積極的に自分の意見を主張します。部長の方針を覆し、会社の社長と同僚の賞賛を浴びます。そして、パリから一時間のルーアンで地方財務部長の地位を得るのです。こうして彼の人生は大きく変わります。ところが、その出発の旅の車内で、なんと今度は、彼が帽子を置き忘れるのです。気が付いた時にはもう遅く、彼はそれから何か月もの間、フランス国鉄の遺失物係に電話をかけ続けます。

ファニー・マルカンは独身、国税庁ル・アーブル(フランス北部の港で有名な都市)支局で秘書を務めていますが、2年半前から年上妻子持ちのエドゥアールと不倫関係に嵌っています。彼を心から愛してはいるものの月に数回パリで彼と密会する関係にうんざりしていました。彼が離婚を決心し彼女と結婚することを何度も彼にせまるのですが、彼には到底その気はありません。関係には満足しているがそこまでする気はさらさらない。そのような状況でファニーはパリに行く車中で例の帽子を拾います。そしてその直後のエドゥアールとのランデブーで彼に別の男性と出会ったと告げるのです。帽子を買ってくれた男性と。エドゥアールは憤怒して別れを告げ、ホテルの部屋を出ていきます。ファニーはほっとして、帽子を触りながら眠りにつきます。その翌日から、既に前から初めていた小説の執筆を続け、「本当にあった話」というテーマの文学賞に応募することにします。つまりこの話を書くのです。ある日公園のカフェでジプシーの女の占い師に出会います。その女は帽子の持ち主が権力のある人だと言いますが、全部を聞く前にウェイターが追い払ってしまいました。その後、ファニーは帽子を公園のベンチの上にわざと置き、ある男が持ち去るのを目撃します。

帽子を持ち去ったのは、ピエール・アスランという、かつての天才調香師です。今ではやはり天才ピアニストの妻が世界中を演奏旅行している間、ぶらぶらと一日を過ごす毎日です。週に一度(そのころ流行り始めた)精神科医のフレメンブールの診察を受けていますが、自分の話をしようと努力はしたものの、医師は全く発言しません。(精神科医の治療メトッドによる)この沈黙に堪えかねて、今度は夜の悪夢の話もします。全く匂いを感じなくなったというものです。それでも医師からはたいした反応はなく、そのうち全ての変化をあきらめ始めていたピエールは、この帽子を拾って被ってみたことから、意外な変化を自分の中から感じ始めます。まずだらしのない恰好を止めて、髭をそり、6年間着ていた汚いカナディアンコートを燃やします。それから町の中を歩きながらかつて行っていた臭覚の訓練を始めます。通り過ぎる人々から一瞬漂ってくる香りをかぎ分けるのです。まあまあの成功を収めると、今度は4年8カ月の間封印していた調合室、彼の創作の泉である調合オルガンのある部屋の扉を再び開くのです。時空と生活の全てを超えた香りのインスピレーションが「純粋透明な公式」となって溢れだします。天才調香師(仏語ではLE NEZ「鼻」と呼ばれます)が蘇ったのです。その後、彼は帽子をレストランで取り違えられて失います。

ピエール・アスランが再びメディアに頻繁に紹介されるようになっている間、ダニエルとファニーの間で書簡を交換されます。ダニエルが新聞に出した遺失物広告を偶然見つけたファニーが彼に手紙を書いたことがきっかけです。既に帽子を手放していたファニーはその経過を告げ、お互いに起きた変化を知らせ合います。その後、また偶然に雑誌でピエールを発見し、ダニエルにそのことを知らせます。ダニエルはピエールに手紙を出しますが、帽子はまた別の人の手に渡ってしまった経緯を知ることしかできませんでした。

一方4人目の帽子の(一時的)持ち主とは、ベルナール・ラヴァリエールです。彼はアクサ社という大企業、トップ保険会社で重要な職にありますが、先祖が地方のブルジョワであったため、パリの貴族の末裔が多く住むアパルトマンに住み、貴族の末裔たち(財産のある上流階級の人々)からも食事会に招待されることが度々あります。彼は元貴族の資産家の娘を妻にしているので、すっかり上流階級の生活に染まっています。しかしながら、ミッテランの帽子を手にしてから、彼は突如として言動も考え方も変えるのです。いつもの最悪な元貴族(右翼、王党派等の)たちの集まる夕食会で、大統領を「ミットラン」という蔑称で呼ぶ客の一人に抗議します。たちまち周りの保守主義者たちから反駁され、裏切り者扱いされますが、もう彼を止めることは妻にもできません。帰宅すると、今度は新しい隣人の「成金」、バブル期の成功者であるジアン氏と付き合いをはじめ、左翼日刊紙「リベラシオン」を読み始めます。ジアン氏に招かれたパーティーでは、時代の寵児ベルナール・タピ、ジャック・ラングや広告王ジャック・セゲラに出会い、マキャベリやサルトルの一節を思い出し、一機に「現在」起こっている時代の変化を感覚としても理解し始めます。そこで絶頂期に上りつめていた画家、ジャン=ミッシェル・バスキアの作品を収集することを決心し、それまであった家具も骨董品も売り払い、大金をかけてバスキアの作品を買い漁ります。会社でもベルナールは左翼の人間と見なされ、どんどんメディアに登場する時代の人となって行きます。そしてある朝、新聞を買いに出たとき、「シュールレアリスト的」出来事がおこり、一瞬のうちに帽子を盗まれるのです。

その後話はダニエルとミッテランに戻ります。

果たしてダニエルは帽子を取り戻せるのでしょうか。それともミッテランが…?

こんな風にあらすじを私なりに要約してしまうと、なんだか読むことももうないように思えるでしょうか。ところが、この小説の醍醐味はストーリーというよりも、むしろそれを彩っている細部に宿っているのです。こう言ってははなんですが、最初の二つの物語は特に目新しいものではありませんが、舞台が80年代ということを考慮すると、恐らくこの時代にはまだ画期的な出来事であったのかも知れません。それでも注目に値するのは、三つ目と四つ目の物語に描かれていることです。落ちぶれた調香師ピエール・アスランがその才能を復活していく過程、香水とは何か、調香師とはどういう世界に生きているか。香水には詳しくない私には、本当に圧倒されるような、香水が生まれるインスピレーションの世界の広がりが語られています。

「すべてが消えていた。何もなかった。一九八六年も、時間も、分も何もかも。視線を固定し、目を開くと、目の前に、数千もの名前が行進していた。分量、花、根、粉、アルコール、蒸留過程、次いで、純粋透明な公式、つまり何種類かの記号と言葉で要約しうる、核衝突と同じくらい強烈な公式。たった二行でシンプルに表現しうるこの公式は、時代、流行、女性たちを征服するための遠征に旅立つのだ。」[邦訳86p]

一方、四つ目の物語はというと、これはまた、一般の日本人が知ることのない、知りえない、フランスの伝統的社会とそれに対抗する新興セレブリティー社会のスケッチが描かれています。保守派の元貴族たちの上流社会から脱却し、新しい時代(80年代)に才能で権力を掴んだ人々のグループにのめりこんでいくベルナールの有様が、映画で見るような鮮烈さで、しかも細部のコメントを含めて語られています。フランスという国に興味のある人には非常に興味深いものです。そこには15世紀のイタリアの政治家マキアヴェリの一節が引用されていることにも、少し驚かされますが、作者が登場人物の行動に説得力を与えている要因です。

「運命の風や変化に応じて、あらゆる事象に対応していくためには十分に柔軟な精神をもたなければならない。私が述べてきたように、善の道でいられるならばそれに越したことはないが、しかし、必要とあらば、悪の道に入ることをためらってはならない。」[邦訳130p]

実際、この小説を読んでなにを悟るかは読者次第です。人間はどこかで何かに導かれることを望んでいるのか。自分の運命を切り開くには、自分が頼りで恋人も家族も友人もアテにできないのか。どうやったら本来の自分を見つけることができるのか…一番大事なのはお金と成功か、それとも好きなことに打ち込むことか。そのような悩みを抱えた人はどの時代にも必ずいるし、それに答えてくれるのは占い師でも精神科医ではない(というのも当時流行し始めた精神科医の診療のカリカチュアが作品に登場しています)。とはいえ肝心のミッテラン自身もその帽子に執着していて、取り戻した時に再選を果たしたという落ちまでついています。大統領も他の登場人物同様、再生をかけていた時期だったようです。それでも大統領は、苦しい時期にじっと耐えて、帽子を失くしていても全力を尽くすということを知っていたのです。

この作品は、80年代という、今ではフランスの歴史の一部になりつつある、1、2代前のジェネレーションを見事に描いているというだけでなく、運命ということに対するフランス人の飽くなき欲求、運命が自己実現の表象であり、人生の目的として捉えられていることが、非常によく分かる面白さがあると思われます。個人主義といわれるフランス人は、共同体の運命を受け入れる傾向の強い、一見受身の日本人とはやはり世界観が違うのでしょうか。著者アントワーヌ・ローランはなかなか謎めいた人物で、世界中で文学賞を授与されているのにもかかわらず、略歴等もほとんど見当たりません。1972年パリで生まれ、大学で映画の勉強をし、骨董・美術商の仕事をしていましたが、2007年に処女小説『行けるなら別の場所で』Ailleurs si j’y suis でドゥルオー賞を受賞しました。以来、現在まで7作を発表し、2012年の『ミッテランの帽子』ではランデルノー賞とルレ・デ・ヴォワイヤジュール賞を受賞しました。日本で発表されたのはまだこれが1作目(2018年10月)ですが、どの作品も海外で多く翻訳されています。インターネットで見つかったインタヴューによる彼自身の発言によると、「良い本とは、読者を日常から連れ出してくれる本ですが、150ページくらいで読者の注意を引くような本を書くのは難しいのです。[...] 私は子どものころは画家になるのが夢でした。でも絵(イメージ)から物語に移ったのです。まあ小説家になることはできたけれど、作家というのはもっと本当に資質をもっていなければねえ。私にはそれはありませんでした。」このような発言を聞くと、彼が意外と、地道に作品を書いているのだということがわかりますが、いくつかのエピソードの中に、非常にイメージを刺激する表現があることにも気づかされます。また映画の勉強を大学でしたということも、場面の移り変わりのリズムに感じられるものです。彼もまたどこかで、帽子を拾ったのでしょうか。そして、自分の才能を開花させて、自分がそうありたかったように小説を書き続けているようです。それが彼にとっての幸せなのであることを願います。

最後に、この小説で東西の文化の違いがよく現れている点をご紹介しましょう。西洋ではなにか、このような魔法めいたことが起きる時に必要なものがあります。それを「魔法の杖」ならぬ、objet magique (オブジェ・マジック)と呼びます。トリスタンとイゾルデが恋に落ちるのは、「恋の媚薬」のせいです。一方で、日本の昔話には、ドロンと化ける狐がいたり、ドンブラコッコと流れてくる桃や、助けた動物の恩返しの話はあっても、変身するのに「魔法の杖」は必要ないのです。人々の潜在的能力はその人の日々の行いによって呼び起こされるようで、そのあたりがとても西洋と違っていておもしろく思われます。皆さんはどう思われますか。