No 4ナチス占領下のパリ、夫を待ち続けた女性作家の愛と苦しみ

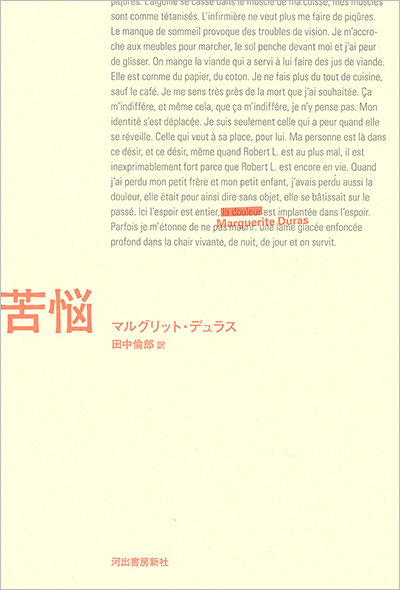

マルグリット・デュラス著/田中倫郎訳/河出書房新社

第二次世界大戦から40年を経て出版された“手記”にこめられた熱く静かな感情

マルグリット・デュラスは現在では、20世紀後半フランスを代表する作家として、日本でも多くの人々に知られている名と思われます。非常に多彩な才能を発揮し、特に文学、そして映画では監督、脚本家、また演劇作家としても活躍しました。

マルグリット・デュラスは1914年4月4日に教師であった母親の任地、ヴェトナム、サイゴン市に近い街で生まれ、1996年3月3日にパリで亡くなりました。その生誕年でわかるように、彼女は20世紀の大きな二つの大戦があった時代に生まれ育ち、戦後に活躍した作家の世代に属します。1943年に処女小説『あつかましき人々』Les Impudentsを発表。1950年の『太平洋の防波堤』Un barrage contre le Pacifiqueではゴンクール賞を僅差で逃し、1958年には『モデラート・カンタービレ』Moderato Cantabileとともに世界的な成功を収めた同名の映画(邦題『雨のしのび逢い』)の脚本を書き、さらに1984年には、『愛人 ラマン』L'Amantを出版、そしてゴンクール賞を受賞。この作品もジャン=ジャック・アノー監督により1990年に映画化されデュラスの世界的名声を不動のものにしました。日本でも大変評判になって、人々の話題にのぼりました。

デュラスの作品にはさまざまな複雑な愛が語られ、発表の度に読者の強い関心を引きつけましたが、その中には彼女の自伝的要素が多く含まれていることも知られています。今回とりあげる作品『苦悩』La douleurは小説として書かれたものではなく、特に、作家自身による序文にも語られているように、「私はこの日記を、[...]二冊のノートの中に見つけ出した。私にはこれを書いた記憶が全然ない。」[6]* ただ、いつどこで書いたかは思い出せなくても、彼女がロベール・L(デュラスの当時の夫、ロベール・アンテルムの略)が送還された強制収容所からの帰還を待つ間のことを、自身が生きたとおりに、感じたとおりに書き残していることを作家は認めています。日記は1945年4月に始り、5月以降は日付がありませんが、数か月の間のことのようです。そして40年もの間忘れられ放置されていた手記を、『愛人 ラマン』の成功の直後1985年に、彼女の新しい出版社P.O.L.に約束した原稿として手つかずで手渡したということです。

では作家の「日記」であるにも関わらず、『苦悩』La Douleurというタイトルを持つこの作品は何を語っているのでしょうか。

まず、フランス語の「苦悩 (la) douleur」という言葉にはどのような意味が秘められているのかというと、それは第一義的に「痛み」という言葉でも言い表される、激しい肉体的な感覚を示します。同時に心理的には欲動や欲求が満たされない耐え難い感情をも表します。ですから肉体的にも精神的にも「苦しみ」ととらえられることができるのです。

実際、この作品において一貫して語られているのは、個人的にも共同体としても、人間の、それもヨーロッパにおいて第二次世界大戦が終結する1945年4月における「苦しみ」です。デュラスの手記は、一見非常に個人的な局面から始まりますが、その流れの中で、非常に大きな、広い普遍的な視観にまで広がります。一人の30歳の女性が、内に秘めた思いの中で、しかも戦時中の極限状態の中で、このような考えを巡らせていたということに驚かされます。さらには、まだ作家としてデビュー間もない時に書かれた個人的な手記が、そのまま文学の優れた作品として成立していることにデュラスの本質的才能が見出されます。(ただし彼女が発表を決意したのは40年後ではありますが。)

それでは、少し強引ですが、ここで描かれる“苦悩”を大きく分類して考えてみましょう。

①夫の生還を待つ苦悩

「四月

暖炉に向かいあった電話が私のそばにある。[...] 彼はまっすぐ帰ってくるかもしれないし、そうなれば玄関でブザーを押すだろう[...]到着するとすぐ仮収容センターから電話をかけてくることもこれまたありうる。[...]前ぶれのサインなどないかもしれない。電話がかかってくるかもしれない。いきなり戻ってくるかもしれない。」[7]

このような話者(著者自身)の心中が様々な予想と期待と絶望とともに語られ、彼女は日々夫の消息を求めて電話をかけ、時には戦争終結の情報をその結果が招くことを恐れて避け、街をさまよう。「苦痛があまりにもはげしく、息が詰まり、まわりに空気もかよってこない。苦しみは空間を必要とする。」[11] やはり「D」(ディオニス・マスコロの略、著者夫婦の親しい友人でレジスタンス)の待つ我が家に帰る。夫が帰ってきてから海に行くことを思い描く。しかし「死にいたるまで彼を待つことに決めたのだ。」[41] 彼女は夫が帰ってきたら死ぬのだ。もはや外界の出来事を語る以外は、彼女の中では時空を超越してしまっている。「D」は、彼女が夫の帰還と死の予想に取りつかれて錯乱状態にあるように思い始める。そしてある日終に仲間のレジスタンスたちが夫を見つけ出し、彼は戻ってくる。しかし37キロに痩せ衰え、瀕死だ。それからは彼の回復を目指して待つ、また新たな苦悩が始まる。幽霊か、人間ではないものになった彼が、もとの人間に戻るまで(少なくとも身体は)、夫の苦しみが、現実として目に見える。その間デュラスは夫の苦悩と、そして恐れによる自らの苦悩を生きる。それでも少しずつ生きている彼を再び見出したことに喜びを感じる。

②戦争

デュラスは夫、自分、身近な人々以外についても観察し、他の人々の苦悩を思い描いている。強制送還されてマッチ棒のような姿で積み重ねられ捨てられたユダヤ人や、娘を連れ去られた知人の女性、目撃した瀕死のドイツ人少年兵とその母親にも。ド・ゴールが平和を宣言しても、「まだ待っているのは私たちだけであり、あらゆる時代の待望、世界じゅうのいつの時代、いかなる場所でも妻たちの抱いた、戦争から帰ってくる夫を待ち侘びる念に駆られている。」[67] この時代は、女たちは後方でひたすら待つことを強いられた。デュラスは最初この手記を『戦争』と名付けようとしたという。戦争がもたらす人間の苦悩と罪は差別なく万人に起こりうることをデュラスは明確に認識している。「この犯罪に対して与えるべき唯一の答えは、それを全員の犯罪にすることである。それを共有することである。平等、友愛の理念と同様に。その犯罪に耐え、その考えを忍ぶためには、それを共有すること。」[73]

③「D」(ディオニス・マスコロ)との愛、夫との別離

夫がゲシュタポに逮捕され連行される前から、デュラスは「D」と愛人関係にあった。しかし、収容所に送られた夫を待ち続ける。そして瀕死で帰還した夫の体力がやっと回復すると、彼に離婚したいと告げる。「D」との子どもを持ちたいからだ。「たとえDが存在していないとしても、もう一度彼と生活することはしなかっただろうと言った」[92] 。** いつ、いかにこのことを告げるか。そのことだけを考えながら、夫を待ち続けたのであろうか。夫の絶望と苦しみを想像して、苦悩していたのであろうか。そのことは直接には語られていない。別離を告げられた後のロベール(アンテルム)は、「あい変わらず孤独で、自分の思っていることをすこしも口には出さない。」[93] しかし彼が無言のまま、杖で物をなぐる描写が非常に暗示的である。

夫に彼の妹の死と、夫との別離を告げる描写の直前で、デュラスは苦悩の本質を語る。苦悩は対象(他者)が生きている時にこそ激しく本人を捉える。それはほとんど生きるのが不可能なほどだ。もし求める対象が消えてしまったら、苦悩も消えてしまうだろう。デュラスもこの告知によって、ロベールへの愛が燃え尽きていることを再認識する。苦悩の果ての結果であるかのように。

このように少しずつ視点を変えるだけでも、自伝的要素にもとづくこの作品における「苦悩」の様相の広がりが認められます。作品の世界というよりも、デュラスという作家の世界観の大きさとその複雑さを証明するかのようです。

ところで、『苦悩』という作品は、実際には二章立てになっており、その第一章が「苦悩」、そして第二章は4つの短編で構成され、その第一編は「ムッシュウX、仮称ピエール・ラビエ」と名付けられています。この短編は第一章よりも以前の出来事(1944年6~8月)を「細部にいたるまで実話を取り上げている」が実名を伏せたために「いわば逸話的性格をもつもの」とその章の序文でことわられています。[104]

ピエール・ラビエはロベール・アンテルムを逮捕したゲシュタポのフランス人刑事(実はドイツ人)であり、デュラスが夫に届けようとする小包を持って行った役所で出会います。ラビエはデュラスに興味を覚え、夫の消息の情報を与えることを餌にして、何度も妻をドイツ人が集まる(食糧危機下の占領時のパリで)豪華なレストランやカフェに誘いだします。二人の間で繰り広げられる情景は、当初はもっぱらラビエのおしゃべりを聞く、生きた心地もしないデュラスの恐怖にかられた、それでもなんとかラビエから情報を聞きとろうとする姿です。ラビエは次第に彼女への特別な執着心を強く抱くようになります。しかし戦争の局面の変化により、その関係は次第に逆転していきます。相手の死を手中にしているのはどちらか。当然緊迫するはずの関係において、見かけだけはとてもエレガントなラビエが、将来芸術書専門書店を営みたいという、およそ自らの知的現実とはちぐはぐな夢をデュラスに語るほど親しみを示します。その彼をデュラスは、多くの反ドイツ的人物を逮捕することに得意になりながら、気まぐれにユダヤ人を見逃したりもする「人間的苦悩にはまったく鈍感」な人物と評します。最終的に彼に死刑となる運命を与えるのは当のデュラスなのですが、ラビエの裁判においては、彼の行動に対して公平であるために弁護のような発言もします。この第二章の発表を決定した作者の本意は「たいていの場合に倫理や哲学やモラルの代わりをつとめる懲罰機能の描写にあった」[104] と序文で明言されています。この作品に、命をかけて曖昧な恋愛の駆け引きを演じる女性が描かれていると感じるとしたら、それは愛を語ることに卓越したデュラスならではの描写力によるものでしょう。

“苦悩”とは、人間の心に“葛藤”とともに引き起こされる感情であり、正に文学の根幹を担うテーマです。文学が人間の共同体と個人を扱う限り、この問題を語らずに終わることはほぼありえないでしょう。そして身体の痛みに由来する極めて人間的なこの感情は、時には苦々しさをも感じるデュラスの透徹した明晰さを介して描かれています。しかしこの作品にデュラスが描くような苦悩が、すべての人に共感されているかは、人間を非人間的存在にする戦争の悲惨、ド・ゴールへの批判、ラビエという人物の描写、その他多くの例を読む限り、疑問に伏されていると言えるでしょう。そのため『苦悩』は、告発の書とも見えるのです。デュラス自身がこの手記の誠実さに、自らの驚きを現しています。そして恐らく彼女本人が、新しい文学を我知らず創造していたことを、40年の歳月を経て認識し、そこへ立ち戻ることを考えたのかも知れません。

「『苦悩』は私の生涯でもっとも重要なものの一つである。「書き物(エクリ)」という語は適当ではなかろう。異様なまでに整然と一定した小さな字体が一様にびっしり詰まっているページが私の目の前に現れた。私は思考と感情のとてつもない混乱に見舞われたが、その混乱に私はあえて手をつけようとしなかったし、その視点からすれば文学は私に忸怩たる思いを抱かせたのである。」[6]

『苦悩』は、作者の導きや意図によって構成された作品ではなく、作品を考察する観点は読者のそれぞれにゆだねられています。作品は時を超えて、私たちの前に開かれています。