No 33事実は小説と同じほど奇なり

ある国家的大計画の舞台裏

フランスの首都、パリを訪れたことがある人は特に、また訪れたことがない人も、パリのイメージとしてどのような建築物をご存知でしょうか。もちろん、エッフェル塔、凱旋門、ノートルダム大聖堂、ルーヴル美術館が最も有名ですが、パリはその他にも多くの美しい、印象的な建築物が溢れています。それらが全てパリに世界中から人々を呼び寄せる魅力を作っていると思います。

19世紀までは、古典的、何百年もの間に様々な伝統的な建物が築かれて来ました。19世紀後半から20世紀前半には産業革命を経てアール・デコの時代のスタイルを持つ建物が生まれ、今でもパリの魅力的な風景の一部となっています。そして、20世紀後半になると、建築技術の進化と戦後経済の発展によって、非常にフランス的とも思える現代的な建築物が時のフランス大統領のプロジェクトとして多く生まれたのです。すなわち国家プロジェクトですから、フランス人は建築を愛し、人々にとっても非常に重要な資産と思っているようです。

それらの代表的なものを思い出しながら時代順に並べていくと、意外と長いリストになって以下のようになります。

| 大統領(計画決定時) | 建築物 | 設計者 | 竣工年 |

|---|---|---|---|

| シャルル・ド・ゴール | パリ=シャルル・ド・ゴール国際空港 | ポール・アンドリュー | 1974 |

| ジョルジュ・ポンピドゥー | ポンピドゥー・センター | レンゾ・ピアノ、 リチャード・ロジャース |

1977 |

| ヴァレリー・ジスカール・デスタン | オルセー美術館 | 旧オルセー駅の改築 | 1986 |

| フランソワ・ミッテラン | アラブ世界研究所 | ジャン・ヌーヴェル | 1987 |

| ルーヴル美術館ピラミッド | I.M.(イオ・ミン) ペイ | 1989 | |

| ラ・グランダルシュ (新凱旋門) |

ヨハン・オットー・フォン・スプレッケルセン | 1989 | |

| オペラ・バスティーユ | カルロス・オットー | 1989 | |

| 新フランス国立図書館 (フランソワ・ミッテラン館) |

ドミニク・ペロー | 1994 | |

| ジャック・シラク | ケ・ブランリー美術館 | ジャン・ヌーヴェル | 2006 |

歴然としているのは、ミッテラン大統領の任期の間に非常に多くの建築物が国家的大計画として施行されたことです。これは1980年代、ミッテラン大統領(任期1981年-1995年)がルーヴル美術館大改造、新オペラ座(オペラ・バスティーユ)、ラ・グランダルシュ、新フランス国立図書館など、巨大な文化施設を複数建設しパリの少し煤けた顔を一新するパリ改造計画である「グラン・プロジェ(Grands projets)」を実行したからです。既にその前の大統領時代にもいくつかの例があり、ミッテラン大統領の後任のシラク大統領(任期1995年-2007年)も新しい美術館を作っています。1980年代に集中しているのは恐らくバブル景気の影響もあったことでしょう。しかしながら、これだけのプロジェクトを計画し立ち上げたのはミッテラン大統領自身の強い意志によるものです。(いずれにしろ、それらの建築物に多かれ少なかれ大統領の名前が残されるわけですから、歴代の大統領が何か一つは残しておきたいと思ったのです。)21世紀に入って、ケ・ブランリー美術館を最後にこのような新しい巨大な建物を作るというのは、少なくとも大統領の計画としては目立ったものを見ません。これも新しい時代におきた変化のひとつでしょう。

大計画の主人公たち -大統領と建築家、そしてモニュメント-

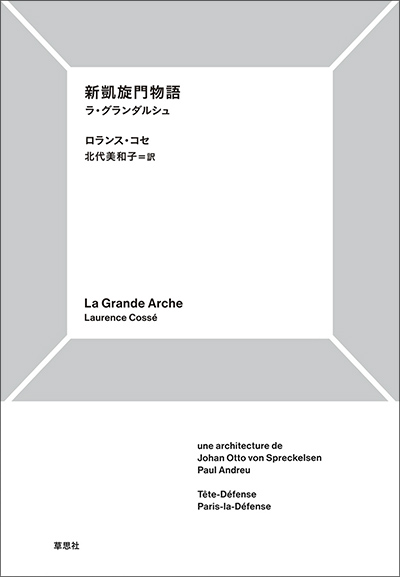

前置きが本当に長くなりましたが、今回ご紹介する作品『新凱旋門物語 ラ・グランダルシュ』は、リストにもある新凱旋門のプロジェクトを子細に記録したノンフィクションの「小説」です。なぜ「小説」なのかは後にするとして、フィクションの出来事も人物もでてくることはありません。ですからもちろん、ミッテラン大統領も登場します。でも本当の主人公は建物の設計者である、ヨハン・オットー・フォン・スプレッケルセンと言っていいでしょう。肝心の建物といえば、これもまた主人公ですので、少し説明を試みます。昔からある凱旋門は、パリ北西にある19世紀初頭に計画建設された巨大な石造りの戦勝記念碑です。地理的には、「東はオベリスクのあるコンコルド広場から、西は凱旋門のあるシャルル・ド・ゴール広場(旧エトワール広場)まで全長約3km続き[中略]この通りを延長すると、東のルーヴル宮から、ルーヴルのピラミッド、カルーゼル凱旋門、テュイルリー庭園、オベリスク、凱旋門、そして西のラ・デファンス地区の「グランダルシュ」へと東西の長い直線を形成し」*、「パリの歴史軸」と呼ばれています。新凱旋門はこの歴史軸上に新たな記念建造物を建築するという大計画(グラン・プロジェ)として、ミッテラン大統領によって国際設計競技が開かれ、デンマーク人の建築家ヨハン・オットー・フォン・スプレッケルセンと建築技師イーリク・ライツェルの案が優秀賞受賞、採択されました。場所はビジネスのオフィスが多く集まるパリ郊外のラ・デファンス地区(オー=ド・セーヌ県ピュトー市)であり、旧凱旋門から直線上に見える新凱旋門まで遮るものがない壮大な眺めとなります。この記念碑的建築物はどのような形で、どのような高さをもつかはコンペで勝って採択された設計案に基づきますが、それは大統領が決めるものです。誰(の案)が最も大統領を魅了したのでしょうか。

コンペティションの勝者の名は、ヨハン・オットー・フォン・スプレッケルセン、発表時この名が読まれた時、会場で彼が誰だかを知っている人は誰もいませんでした。名前を発表したロベール・リオンも誰も知らない建築家なので、デンマーク大使館に連絡をしてみたところ、調べてから連絡するという返事でした。それならと連絡先の自宅の番号に電話をしてみたところ若い男性が電話をとって、スプレッケルセンの息子と名乗り、両親はバカンスで釣りに行っているから留守だと返事をします。もう一人の受賞者、スプレッケルセンのエンジニアのイーリク・ライツェルに電話をしてみると、子どもの誕生日の真っ最中で明日にしてほしいと言われる始末です。とにかく、デンマークのフランス大使館からスプレッケルセンを探しに一人の外交官がユトランド半島の海まで派遣され、船に乗って建築家の釣船まで受賞の知らせを伝えに行き、建築家は夕食のための魚貝を釣っている最中だったというような逸話が当時はあちこちで語られたようです。とにかく、新凱旋門の設計者は本国でも無名な建築家であったことは本当でした。その彼の描いたラ・グランダルシュは、一言でいえば、外形の一辺が約110メートルに及ぶ立方体(キューブ)の建物です。そしてその真ん中がくり抜かれた底辺、側面、そして天井部分による門型、正面から見ると本来の凱旋門の姿を呈しています。完成予定は1989年でまさにフランス革命200年記念の国の象徴となるモニュメントとなるものです。このミニマリストな純粋に幾何学的なフォルムの建物は、パリの中心から凱旋門を眺めるとその「パリの歴史軸」を貫く延長線上に姿を現します。このような、驚くべき理想のフォルムをもつ、しかも巨大な建物を他の誰も想い描くことはなかったのです。この、北欧的(?)とも言えるデザインが、ミッテラン大統領を魅了しました。古典的な凱旋門のスタイルを継承し、しかもまさに現代アート的なデザインは見る人すべてを圧倒する美しさを持っています。ただ現実的には非常に困難な技術的問題を孕んでいたのです。予想不可能ではなかったと思われますが、コンペティションを勝ち抜き優勝したのですから、とにかく実現し完成させることが国家的なミッションとなりました。その後6年間におよぶ竣工工事の経過と乗り越えなければならなかった全ての課題(技術と施工業者、資金調達、行政上の問題、完成後の建物の用途その他その他)を描いたいわば"オデュッセィア"が、この『新凱旋物語 ラ・グランダルシュ』という作品です。とはいえ、主人公の建築家は実は完成をまたずして現場を去ります。

原著397ページ、翻訳454ページに及ぶ長編であるこの作品の中には、現実にこのプロジェクトに関係をもった人物が実名で偽りなく(ノンフィクションですので)登場し活躍します。特に主人公である大統領と建築家の二人が要所要所に登場します。大国の大統領ミッテランとデンマークの名もない建築家はこのプロジェクトで理想の新モニュメントの完成を目指して結ばれます。「フランス最後の偉大な大統領」を自負したミッテランの人柄は、カリスマ的、強く、老獪で、信念の人、特に国民にとって最も印象に残る彼の偉業といわれているのは国民感情の強い抵抗を押し切って実現した「死刑制度の廃止」です。彼は当時、神秘的といわれるオーラの持ち主であり一国の全権の長でした。一方、スプレッケルセンはそれまでの業績が自分の家と4つの教会のみという、それまでのグラン・プロジェの建築家としては異例のプロフィールです。ただし、二人とも自分の理想にこだわるという意味ではいずれも他に比類のない、なにものからも影響を受けることを拒むという性格の持ち主でした。迫力のある眼差し、何者にも負けない威厳、さらに感情的にも非常に複雑な人物であったと言われる大統領に比べ、建築家は「シンプル」、「エレガント」、「とても背が高く」、「天性の気品がある」と彼を知る人々が口をそろえて言っています。工事の難しさを倍増させたといわれるスプレッケルセンはどんな人だったのか。フランス人との接触をできるだけ避け続けた現実の彼の姿を見ることができる唯一の資料であるドキュメンタリー映画の制作者ダン・チェア二アはスプレッケルセンを個人的によく知る親しい友でしたが、以下のように述べています。

「最初から、うまく行かないのはわかっていた。スプレッケルセンはフランスを熱愛していた。フランス文化、建築、パティスリー。だがフランスをよく知らなかった。デンマークは小さな国で、社会生活や職業生活はずっとシンプルだ。[中略]パリでもデンマークと同じように振舞えると思っていた。フランスでは話が複雑になりがちなのをまったく知らなかった。こういわなければならないが、ミッテラン大統領ととても直接的で、たやすい関係を結んだことで、勘違いをしてしまった」。「大きなカリスマ性をもつ強烈な個性の持ち主。デンマークでさえ、すでにきわめて独特な人物だった。教養があり、読書家で音楽を熱愛する。知的で、おそらくはちょっと世間知らずだった」。(邦訳p43-p44)

多くのフランス人とひとりぼっちのデンマーク人

ミッテランとスプレッケルセンの二人が新凱旋門というプロジェクトの最初から完成までの実現の道程で、決定という役割を果たす人間による軸を作るとすると、それ以外には、予算等を司る行政と物質的に建築を担当する技術という実行を担う大きな軸があり、それぞれに主要な役割を果たす人物が登場します。まずコンペティションを統括し、プロジェクトの全編を通してミッテランの側近という立場と個人的な思い入れもあって新凱旋門の完成に貢献したロベール・リオンです。当時は貯蓄供託金庫総裁であると同時に「グラン・プロジェ統括者」でした。イヴ・ドージュは首相官房に所属(都市計画関連諸問題の責任者)し同様にこの大計画を補佐し、さらにはミッテランの大規模建築・都市計画事業(「ミッテランの大計画」)の責任者として活躍したジャン=ルイ・シュビロンがいました。ミッテラン政権下の文化大臣として有名なジャック・ラングも登場します。時代が違うとも言えるのかもしれませんが、彼らのこの大計画における働きは、単なる大統領の取り巻きの「宮廷人」たちのそれとは違い、本当にこの計画を、スプレッケルセンの最初の設計案のとおりに実現したいという意志によって支えられていたと「新凱旋門物語」の作者ロランス・コセは作中で述べています。そうでなければあれほどの困難を時には綱渡りをして乗り切っていくことはできなかったでしょう。その代表的人物が、まさに技術面での責任者であったポール・アンドリューです。彼は1974年に開設されたパリ=シャルル・ド・ゴール国際空港ターミナルの設計者であり、その名声と実力がありながら、名もない建築家スプレッケルセンのために建設の技術面を補佐することを厭わなかったことで驚かれました(アンドリューはスプレッケルセンの突然の辞任後、事実上スプレッケルセンの後任となります)。しかし、この工事を余計に難しくし、何度もやり直しを余儀なくさせたのは、何よりも建築家のこだわり-理想のフォルム、理想の完璧な大理石による全くの均一な天辺から地上までの壁面、二つの棟の間にただよう人工の雲等々-、いっさいの妥協をみとめないという彼の姿勢でした。確かにラテン系といわれるフランス人と堅実といわれる北欧人の文化の違いが大きな原因であったとしても、スプレッケルセンの頑固さはいささか常識を超えるものでした。その結果、1986年総選挙における社会党の敗北とともにミッテランが首相に保守派のシラクを指名し、大統領が左派、首相が右派という、保革共存(コアビタシオン)という状態になったことで、工事資金の捻出が不可能になり、本来公共の団体を迎えるはずであった建物が一般企業のオフィスを入れるビジネスの場とならざるを得なくなったことを知った時からスプレッケルセンは失望の連続に苦しめられました。1986年の6月ついにスプレッケルセンは誰もしたことがないことをします。すなわちグラン・プロジェの建築家として全ての任務からの辞任です。あとはアンドリューに代わりにやってほしいということでした。そして、大統領の説得もむなしく、彼は計画を去りました。その後の新凱旋門の完成とさらに20年以上の月日がたち、デンマークの建築家とその家族のその後については本作をぜひ最後までお読みください。

描かれた現実と小説

実際、本作品に書かれている内容は、非常に多岐にわたる大工事の多くの側面、そして特に計画にまつわる特殊なコンテクストを明らかにしています。あまりにも多くの証言、実際に行われた技術的作業の説明があり、私は技術面のことは何もわかりません。この小説は特別な人々-ミッテラン大統領、建築家スプレッケルセン-と特別な大計画について語っています。大統領は「私は本当の権力というものは、単に決定することではなく、なにかを実現することだと思っている」と言って、時間をかけて設計案を選び、その他大計画と同様に何度も建設現場を訪れています。建築家は逆にフランスにはできる限り少ない日数だけしか滞在せず、何かの変更についての承認をもとめられても、必ず「NO」で答え、最初のイメージに忠実な姿を守ろうとします。彼は技術には興味がなく、純粋に芸術の実現を求めます。(どうにかするのは他の人々の問題です。)彼は「自分の計画がフランス人によって盗まれることが恐い」と告白します。そうでありながら、二人はとても気があうのです。そして、このような描写が作者によってくり返されます。そのせいか、この作品を読んだ後、心に浮かんだのはなぜこの作品は小説と呼ばれるのだろうかという疑問でした。私にとってのこの作品のイメージというのは、最終ページに近づくにつれて、ある国家的大計画の舞台裏を、詳細な資料や関係者の証言の調査によって再現しているというものではなくなっていました。そして実に当たり前と思われる言葉に思い当たったのです。非常に日本的な表現ですので、著者のロランス・コセの意図したものとは違うと思いますが、ここに描かれているのはまさに主人公たちが追い求めた(また何人かの協力者にとっても)"浪漫"(フランス語で"小説"を意味する単語はロマンromanです)だったのではないかというものです。自分の命をかけてでも実現したい、という非常に強い脅迫的な情念でもあり、芸術の魔力とも言える価値を彼らが全力で追い求めた姿が強く印象に残りました。そこにはもちろんエゴもおおいに存在するわけですが、それを愚かだと判断するか、夢の探求と考えるか、ある芸術家の悲劇だと思うかは読む人次第です。そう考えると、フィクションかノンフィクションかを問うよりも、語られる内容そのものをロマン"浪漫"としたと考えると私にはしっくりくるのです。まさに「事実は小説と同じほど奇なり」です。

最後に、この作品かラ・グランダルシュに興味を持っていただけた方に朗報です。なんと、このエッセイを書いている本年11月5日に、フランスで新作映画として『L’Inconnu de la Grande Arche(グランダルシュの無名の人)』という作品が公開されました。この映画はロランス・コセの本作品を映画化したもので、監督はステファヌ・ドゥムスティエ、キャストはスプレッケルセン役にクレス・バング、ミッテラン大統領はミッシェル・フォという演技派ぞろいです。日本でも公開されるか、ネット配信されることが期待されます。建設現場のシーンは特に圧巻です。

ロランス・コセについて

『新凱旋物語 ラ・グランダルシュ』の著者、ロランス・コセはフランスでは非常に著名なジャーナリスト、作家、文学書評家です。ラジオ局France Culture においても番組プロデューサーを務めています。既に12作ほどの小説を出版し、戯曲を発表し上演されています。コセの作品は社会問題や権力の問題を提起するものが多く、題材も多彩であり、現代社会を映した描写に定評があるようです。『星の王子様』の作者アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリを大叔父にもつことでも知られています。 2015 年にはその全作品にたいしてアカデミーフランセーズ文学大賞を受賞、2016年には『新凱旋門物語 ラ・グランダルシュ』に対してアキテーヌ地方(自治体)からフランソワ・モーリアック賞、及び建築アカデミー書籍部門賞を受賞しています。