No 31今のイランを生きる人々のポートレート

作家の感受性のフィルターを通して見る世界

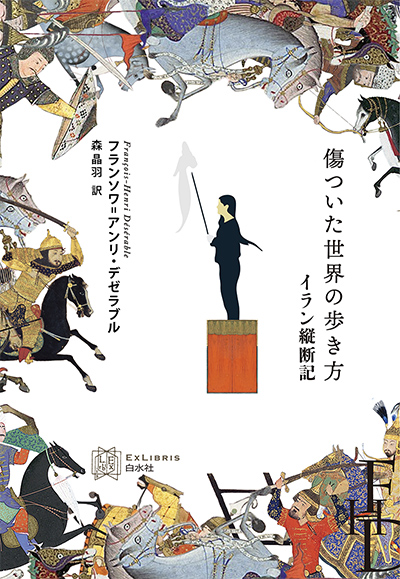

イランという国(現在、イランの正式名称は「イラン・イスラム共和国」)の名が、毎日メディアで数えきれないほどの回数で聞かれるようになったのは、今現在の世界の状況によるものであり、そうでなければここ30年間は一般の日本人にとってこの国は遠い中近東アラブ諸国の一つとして知られていただけかも知れません。かつてはペルシャと呼ばれた大帝国でありながら、おとぎ話や絨毯や猫や砂漠を思い起こさせる、歴史もよく知らない国であったような気もします。『傷ついた世界の歩き方―イラン縦断記』は現代のイランを描いたフランス人作家フランソワ=アンリ・デゼラブルの“冒険”旅行記です。(この旅はまさにその難しさと危険度からみて”冒険“とよばれるのに値すると思いそう呼びます。)

―旅行記、紀行文―

さて、皆さんは一度でも冒険旅行を自ら経験したことはあるでしょうか。ある日、何らかの目的や目標があったとしても、むしろその旅をすることそのものが目的であるような、そんな試みです。そして、その旅によってあなたが新しい世界の発見を経験したということはあったでしょうか。または、そのような経験のあるなしはともかくとして、読書として冒険旅行記―ノンフィクション―はお好きですか。私は自分なりの冒険的旅を経験しましたが、冒険旅行記を特に好んで読んだことはありませんでした。(ノンフィクションではなく、フィクションの小説にも冒険記というスタイルの作品は昔から多く書かれ、人気がありました。フランスのジュール・ヴェルヌの作品群をはじめ、世界中の国にそれぞれ有名な作品があります。)

今回取り上げる作品を読むにあたって、私が知っている冒険旅行記と言われるタイプの本を簡単に思い起こしてみました。まず日本文学史においては、“紀行文”というジャンルで知られています。すなわち旅行中の体験、エピソード、訪れた土地の文化、人々の暮らしを語り、著者の感想や意見を綴ったもので、必ずしも“冒険”というような旅ではありません。歴史的に世界中でこのような作品が書かれてきました。

日本においては、松尾芭蕉の『更科紀行』や『奥の細道』がよく知られていますが、実際日本人は国の地理的条件により、海外に赴くこと自体が難しいのでほとんど国内に留まるものでした。明治以降と言っても、第二次世界大戦後に小田実が『何でも見てやろう』、北杜夫が『どくとるマンボウ航海記』(船医としての経験)を著し、世界に眼を開かれた日本人に好まれ、当時とてもよく読まれました。外国の著書としては13世紀のマルコ・ポーロの『東方見聞録』、ゲーテの『イタリア紀行』、フランスの社会人類学者、民族学者、クロード・レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』が知られています。戦後は日本でも冒険家と言われる人々が輩出し、植村直己のような極地探検家が手記を残しています。

―『世界の使い方』―

ヨーロッパでは、1953年に、24歳になったばかりのスイス人二コラ・ブーヴィエが、26歳の画家ティエリー・ヴェルネとともに愛車フィアット・トポリーノでベオグラードからカブールまでの旅にでます。【彼らはバルカン半島、アナトリア半島、さらにかつてペルシャの名でよばれたイランを縦断し、パキスタンのクエッタに着くと、一年半後にカブールで別れ、そこで旅の手記はおわる。】その旅はヴェルネの挿絵とともに『世界の使い方(原題L’usage du monde)』という名の旅行記となり10年後1963年にスイスのドロズ社から自費出版されます。この本は1964年にフランスのジュリアール社から、そして1985年にフランス、デクヴェルト社から再刊され、大成功をおさめます。さらには、2001年にパイヨ・エ・リヴァージュ社から再版がでます。この本こそが、『傷ついた世界の歩き方(原題L’usure d’un monde Un traversée d’un monde)』というタイトルの本歌どりの本歌であり、25歳のフランソワ=アンリ・デゼラブルに、ブーヴィエの足跡をたどるということを夢見させたのです。

「二十五歳くらいのとき、僕はブーヴィエの旅行記を読み、大きな衝撃を受けた。この読書から、世界の真の大きさと同時に世界の鼓動を感じた。僕は、広大かつ崇高であり、恐ろしい世界を何も見ていないことに気づかされた。このときから、旅は美しく、うっとりとさせる響きを持つ言葉になり、「旅にでなければ」という脅迫観念を抱くようになった。」(15p)

―『傷ついた世界の歩き方―イラン縦断記』―

デゼラブルの手記はブーヴィエの手記の道程に比すると、半分たらずのようです。デゼラブルは2019年5月16日に、一年後にブーヴィエの足跡をたどる旅として、イランを旅することに決めました。恐らく複数の事情からの選択と考えられますが、実際にはこの旅の実現に大きな障害が立ちはだかります。2020年2月には新型コロナウイルス感染症の流行によりフランス国民はロックダウンという感染症対策のため、ほぼ軟禁状態に陥ります。すなわち、食料の買い出しのためにごく短い時間しか外出できないという日々が続きます。職場に赴くためには証明書を携帯し、不要不急の商業施設は休業となり、国境は閉鎖され(それどころか他の自治体に移動することも難しくなり)ました。イランに渡航できるようになったのは2021年の秋ですが、その時は他の事情で動けず、結局出発は2022年の年末となりました。そして、今度は感染症とは全く違ったレベルの重大な問題がこの旅行をさらに難しいものにします。それはイラン国内の治安の問題です。事実、デゼラブルがまさに飛行機でイランに旅立とうとしている瞬間に、彼は自分の携帯電話に知らない番号からの着信を受けます。それはフランスの外務省からのイランへの渡航を断念するように強く勧めるもので、イランへの渡航は最高度の危険を覚悟するべきものであることを強調しますが、時すでに遅し、飛行機は離陸をはじめ通話は中断されます。こんなことがあれば、普通の人ならとりあえずこの旅行については先送りにするかも知れません。いずれにしてもデゼラブルはその危険を承知の上でこの旅を計画していたので翻意はありえませんでした。もともとは二コラ・ブーヴィエの足跡をたどる旅をしたいという願いから始まったとはいえ、2022年にはイランの情勢は最高指導者アリー・ハーメネイーの元に、恐怖政治が行われ(現在に至って)いるのですから、わざわざ渡航するのであればイラン当局に動機を疑われて当然です。政府から問題がある、危険分子であると目をつけられると、イラン人であろうが外国人であろうが「逮捕、投獄され、その先は監禁、拷問、自白の強要」の末、死刑となる可能性も大きいのです。しかしながら、デゼラブルはフランスで観光ビザを取得し、無事入国も果たします。実は彼が旅立つ数か月前、2022年9月にある事件がテヘランで起こりました。地方からテヘランに住む弟を訪ねてきたクルド系イラン人の若い女性、マフサ・アミ二が、「不適切な服装」であることを理由に警察に連行され、しばらくして病院に昏睡状態で運ばれてきました。頭部を何度も強打されたことによる死亡と検査結果は示唆していましたが、警察はそれを認めず、この事件は市民による大規模な抗議行動を引き起こしました。イラン全国各地で少女が、女学生がへジャブを脱ぎ捨て、そして多くの若者が「独裁者に死を」と叫び、蜂起し体制に挑んだ結果、8週間後には死者数が314人(うち47人が子供)にのぼり、2ヵ月後には14,000人(うち40人は外国人)が牢獄に入れられました。このような状況真っ只中にイランに渡航する決心をした理由は、デゼラブルがこのイランという国で起こっていることを、人民がどのように生きているのかを目撃すること以外にありえません。死も恐れない勇気を持った人民たちはなぜこの国のイスラム法に基づき、女性を虐げる政府の元で生きなければならないのか。この国の人々の本来の姿を知るために彼は旅の計画を実行したのです。現代の社会では、女性を差別する、蔑視するという行為が、人間としての権利を侵害するものであり、全く間違った行為であるというのが法的にも倫理的にも正論となっています。とはいえ、多くの違った理屈がいまだに世界中にまかり通っていて、新しい世界観を受け入れようとしない国の支配層は、暴力をもってしてそれを抑圧しようとします。支配される側(多くは庶民)にとって、行き過ぎた統制は「独裁」でしかなく、そこに人間の基本的権利である「自由」への欲求が命と引き換えになろうと抑えきれなくなるという現象が起きています。ただ、反抗するには大変な「勇気」が必要です。すでに自由を享受している作者にとって、その勇気の姿と、その力がどこから沸いてくるのかが、最も知りたかったことなのでしょう。きっと、イランの現地で旅の途中で出会う人々と直に接することによってのみ、彼らを知ることができると彼の「聖二コラ」の旅の手記が示していたのです。イランの民は、70年の間にどのように変わっているのか、いないのか。ブーヴィエを感動させたイランの美しい街並みや自然の風景はかつてのままなのだろうか、外国人への好奇心とホスピタリティに溢れた人々は今でも変わらないのか…『傷ついた世界の歩き方』というタイトルは何を物語っているのでしょうか。

デゼラブルの手記そのものについては、ひとつひとつの何気ないエピソードでも、イランについての生々しい情報でも、それがこの本の重要な要素として全編を構成していますので、読者にそれを実際に読んでいただきたいです。ですが、その中でもどんな人々にあったか、どんな事に遭遇したか、驚かされたかということをいくつかご紹介するのは読書のきっかけとなるかもしれません。

―人々―

テヘランに着いて最初の安宿のフロントで、彼は若い女性の受付係と、玄関ホールでスパゲティ・ボロネーゼを食べている25歳くらいの若い男サイードに出会う。深夜で厨房には何もなく、腹ペコで困っていたところ、サイードは自分のスパゲティを半分譲ってくれる。(食料がない時にだれとでも分け合うのは砂漠の民の掟らしい)気前のよさに驚きながらスパゲティをありがたくいただいている間、サイードは数限りなく質問をしてくる。イラン人はとても外国人に興味があるらしい。と、電話がかかってきたので、彼が席をはずした隙に、受付の女性が何か記したメモをこっそりあわてて渡しに来る。「気をつけて。その男は政府の手先かもしれない!」と英語で書かれていた。(22p)

こんなエピソードは、デゼラブルが随分とうっかりものであるという印象と、この一介の若い女性の政府に対する不信感を示すもので、のっけからこの国にいることの緊張感を物語っている。

あれほど危険を警告されたとはいえ、著者は何人かのヨーロッパ人旅行者(観光目的の)に出会い、道中を共にすることがある。22歳のドイツ人のマレクもその一人。彼は新婚旅行中に花嫁に去られ、自殺をしようかと思ったが思いとどまり、花嫁が残した指輪を売って自転車で旅を続けている。「ペダルを漕ぐにつれ、悲しみは薄れた。脚が痛くなると、心の痛みは和らいだ。」(24p)

革命広場を歩いていると、女学生のニルファルが話しかけて来た。彼女は日が暮れた街角を歩き回っている時、突然立ち止まって言った。

「あなたにテヘランの街角のこだまを聞かせてあげるわ。」彼女は深呼吸すると、両手を口に当て「独裁者に死を!」と大声で叫んだ。彼女の大胆さに度肝を抜かれた僕は、反射的に彼女から一歩離れた。[中略]押し黙り、まったくの他人であるふりをした。「僕は自身の小心さと勇気のなさを恥じた。[中略]彼女は勇気を持つことの本当の意味を、強烈な方法で示したのだ。」 彼女の叫びに続いて、近くの建物の窓か開き「独裁者に死を!」と誰かが叫び、それがこだまのように広がって後につづく叫び声を響き、通りがかった車の運転手が窓ガラスを下げて同じ言葉を叫んだ。「ニルファルの叫びは次々と増幅されて街角に広がり、テヘランの夜空に稲妻が走るような反響音を生み出した。」(43p-44p)

イランではヒッチハイクはしない。車を止めて乗せてもらうには、ただ手をふって合図をすればよい。拾ってくれた生物学の元教師ヤースィーンは体制の支持者、敬虔なイスラム教徒だ。彼によるとイランは外国と戦争がしたいのではないという。

「われわれイラン人は、どの国の人々も好きだ」

「アメリカ人もですか」

「もちろん。彼らに恨みはない。悪いのはアメリカ政府だ。われわれイラン人は すべての国の人々を愛している」

「イスラエル人もですか」

「イスラエルは国ではない!あれは不法占拠だ。ユダヤ人に恨みはまったくないが、なぜ彼らはパレスチナ人の土地を奪ったのか」(65p)

携帯電話にメールのメッセージや写真を残しておくのは危険なので、フランスの友人に送ったら送受信したものはすべて消してしまい、写真は罪を疑われないものだけを残す。20歳くらいのフィルゼにソッフェ山で動画で自分をとってくれと頼まれた。「ザン、ゼンデギー、アーザーディー」(「女性、命、自由」というデモで最も目立ったスローガン)と叫ぶところを撮影し、SNSで配信するという。そして山頂の岩にその言葉を記した。山の上まではだれも消しにこないだろうから。(74p)

こんな風に、旅の出来事が次々と綴られていきます。デゼラブルの旅はブーヴィエのイラン縦断をなぞるもので、最終地点はザーヘダーンのはずですが、彼の旅のどのように終わるのでしょうか。無事目的を果たせるのでしょうか…

『傷ついた世界の歩き方―イラン縦断記』がフランスで出版された当時(2023年)のプロモーション動画で、著者自身が自分が初めて出版した“旅行記”についてこう語っています。小説家である彼が旅行記を書くとなると、フィクションはもうそこにはない。彼が書いたのは、彼自身の感受性というフィルターを通して、旅先で見たこと、聞いたこと、そして感じたこと「そのまま」なのだ。だから、この旅行記は彼個人の「在り方」と、「ものごとを見る目」だけの上になりたっている。また旅行記の難しさは、軸となるストーリーがないこと、すなわちテキストを構築する骨組みがないことだ。だからこそ、この旅行記を構成しているのは、彼の出会った人々の姿、ポートレートなのだ、と。

ブーヴィエの博識と深い教養に裏打ちされたひょうひょうとして詩的な文体と人間観察に比べれば、もっとストレートで身近に感じられるデゼラブルの感性は、現在のイランの情勢を描くには読む者にとって良かったのかもしれません。それでもこの二つの旅行記は、企てとしては非常に個人的な理由でありながら、すなわち自分の知らない世界を自分の眼で見て、生きて、発見し証言するということにあっても、語られる内容にある次元の広がりが壮大であることに共通点がみられます。見る目、聞く耳、感じる心が内から広がって世界をとらえるというデゼラブルの試みが70年の時間を経てブーヴィエの試みを引き継いだ旅行記として生まれたのです。

自分では経験しなかった、生きることがなかった世界の姿を、彼らの手記を通して知ることは貴重なことであり、私たちの世界に対する興味を刺激し、認識を新たにさせます。メディアによる情報とは違った現実や人間の本質を発見させる、私たちの知らなかった“彼ら”、でも同じ世界に生きる人々の姿が、読者の心に忘れがたく残るでしょう。

イランとイスラエル間の紛争が国際的危機状態を招いている今、イランの人々とイランの女性のたくましく勇気ある姿を知るタイムリーな読書として是非おすすめします。

作者、フランソワ=アンリ・デゼラブルについて

1987年、パリの北東に位置するアミアン生まれ。アイスホッケーの選手だった父と同様、彼も5歳からアイスホッケーをはじめ、18歳で大学入学とともにプロのアイスホッケーとなり活躍しました。25歳の時にアルベール・コーエンの『選ばれた女』を読み文学に目覚め、書き始め、2012年にはダントンの死を扱った中編小説Clic ! Clac ! Boum !で若い作家として文学賞を受賞し、その後2013年には大革命の志士たちを描いた小説でアカデミーフランセーズAmic文学賞を受賞、その後も伝記小説『エヴァリスト・ガロワ』(未邦訳)等で数々の文学賞を与えられました。2021年にはヴェルレーヌの詩句をもとにした恋愛小説『僕の支配者で僕の征服者』(未邦訳)でアカデミーフランセーズ小説大賞を受賞。『傷ついた世界の歩き方―イラン縦断記』は2023年の刊行と同時に大評判となり、二コラ・ブーヴィエ賞を受賞しました。2025年5月に、65年前のチェ・ゲヴァラの足跡をたどりながら、南米大陸をブエノスアイレスからカラカスまでバイクとヒッチハイク、船で縦断した旅の記録Chagrin d'un chant inachevéを上梓しました。文学についてのさまざまなイベントにも作家として参加しています。

ニコラ・ブーヴィエについて

(1929-1998)スイスの作家、旅行家、図像調査士。1953年から大旅行。ユーゴスラヴィア、トルコ、イラン、パキスタン、セイロンを経て、1955年、日本に到着、日本各地で一年を過ごす間に写真家となる。その後世界中を旅行する。(みすず書房HP著者紹介より)

邦訳作品

『日本の原像を求めて』高橋啓訳 草思社 1994年

『ブーヴィエの世界』高橋啓訳 みすず書房 2006年

『世界の使い方』山田浩之訳 英治出版 2011年