No 29権力の幻想が現実となる過程

政治学の専門家が描くロシアの現代史

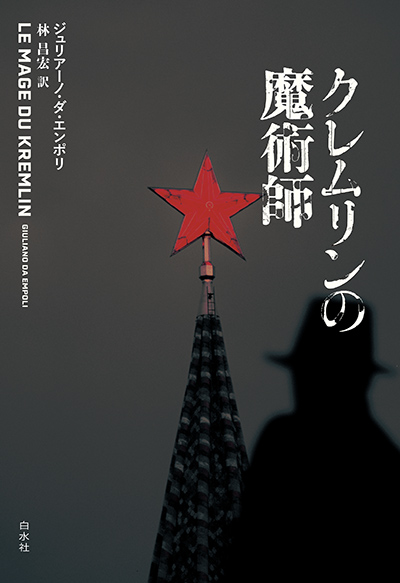

前回のルワンダの次は、もう少し馴染みのある国、ロシアが舞台の小説です。さて、ロシアという国の指導者は誰でしょうか。もちろん現在の大統領プーチンは誰でもが知っていると思います。私が生まれてから聞きなれていた名前としては、イワン雷帝、ピョートル大帝、女帝エカテリーナ、ニコライ2世、レーニン、スターリン、フルシチョフ、ブレジネフ、ゴルバチョフ、エリツィン、そしてプーチンです。ソビエト連邦時代からロシアのニュースはテレビでも頻繁に流れ、指導者についてはアメリカ大統領ほどではなくてもその人となりについてまでイメージをいだけるほど情報がありました。ロシア革命前の君主については、歴史の授業、映画などにより、なんとなくでも覚えているという人たちもいるでしょう。日本人にとって馴染みがある、というのは、その政治や歴史だけではありません。日本人はロシア料理を知っていますし、食べたことも一度はあるでしょう。音楽も知っています。ロシア文学はかつてとても人気がありました。そうです。ロシアという名がつく文化を日本人は多かれ少なかれ知っているのです。そして19世紀末から20世紀前半は歴史的にも因縁の深い国です。そのロシアの名前が毎日のようにニュースに登場するようになってすでに3年です。ウクライナとの戦争だけでなく、国際舞台でのロシアの存在は日に日に脅威になっていくようです。今、この国を私たちはどれだけ知っているのでしょうか。もともと歴史的大国で、その政治体制の西側諸国との違いによってどうしても目立つのですが、最近は特にその指導者の個性がロシアのイメージと現実的将来の展望に大きな影響を与えているようです。このような状況の中、今回ご紹介する『クレムリンの魔術師』は、20世紀のロシアの歴史から、特に21世紀とともに始まったプーチンのロシアの現代までを描いています。本書の冒頭(注記)には以下のように記されています。

「この小説は現実の出来事と実在する人物に着想を得ているが、作者は彼らに創作の私生活を与え、想像上の発言をさせている。しかしながら、これは紛れもないロシア史である。」(頁なし、筆者拙訳)

作品構成

『クレムリンの魔術師』は、一人目の語り手、匿名のあるフランス人、細かい情報はありませんがどうも、大学に所属する研究者で、20世紀初めのロシアの作家ザミャーチン1)の小説作品についての調査をするためにモスクワに滞在している人物によって幕を開けます。彼はSNSを通じて、ザミャーチンのある読者(「カザンの学生」)の招待をうけます。軽い気持ちで承諾すると、予想に反して、黒塗りのベンツである邸宅に連れて行かれ、驚くべきことにヴァディム・バラノフに迎えられます。バラノフは、実在する(した?)プーチンの大統領就任からソチ・オリンピックまで、大統領の右腕として活躍したウラジスラフ・スルコフをモデルとした人物で、この作品の内容全編の語り手となります。

ここからのストーリー、というよりもバラノフが語る記憶は、大筋で言って、バラノフの祖父、父の思い出、彼自身の若い頃のエピソード、そして彼とプーチンがどのように2000年以降ロシアの政治的歴史を築いていったかを、さまざまな実在の人物を交えたエピソードとともに明かしていきます。それぞれのエピソードは歴史的政治的事実の報告というよりは、それに関わった人々の人物の個性がどのように現実と権力に働きかけ、影響を与え、歴史を作っていったかを描いているようです。でも決して退屈で面倒くさい政治家の回想録ではなく、ロシアの政治の裏話を面白く語る作品としても楽しめます。

作品の要素としては、以下の三つの側面が混在しています。すなわち、ロシアの(権力の)歴史、政治の舞台に登場する人物、そしてロシア固有の権力の構造です。

- 1)歴史

小説の冒頭で語られる、バラノフの祖父と父の思い出、そしてバラノフの青年時代は、三つのロシアの政治的歴史的年代を表します。祖父は、旧制ロシアの皇帝による絶対君主制国家における貴族階級を体現しています。続いて父は、ソビエト連邦時代の官僚の人生であり、最後にソ連解体時代(1990年代)の自由資本民主主義の洗礼を受けてカオスに陥った新制ロシアの世界がバラノフ自身の思い出として描かれます。それぞれの時代はノスタルジーとともに語られますが、この国の人々が求めた国(権力)の在り方の本質が、各時代を象徴する希望と現実の奥深くにあったことを、この国の政治文化として描いています。そして、2000年に始まるプーチンの時代が到来します。 - 2)登場人物

邦訳書の訳者あとがきにならって、あまり聞きなれないロシア人の名(時によって、同一人物でも姓、名前、愛称が使われています)の登場人物を簡単に紹介します。

ヴァディム・バラノフ(ヴァディム・アレキセヴィッチ、ヴァディア)。主人公。架空の人物だがモデルは、副首相、大統領府副長官、補佐官などを歴任したウラジスラフ・スルコフ(1964~)。国民の権利よりも国益を重視する「主権民主主義」を提唱し、プーチン政権のイデオロギーを築きあげた。官僚になる前は演劇人を経てメディア界でプロデューサーとして成功した。2019年ソチ・オリンピックの演出を手掛けた後、理由不明のまま政界を引退し、現在は所在不明。

ミハイル・ホドルコフスキー(1963~)金融業から一大財閥を作り上げたオリガルヒ(1990年代に急速に富を蓄積したソビエト連邦構成共和国の新興財閥)。現在も反プーチン運動を積極的に展開している。

ボリス・ベレゾフスキー(1946~2013)数学者から実業家に転身し、オリガルヒの代表格となった。90年代にロシアのメディア界を支配下に置き、エリツィンの後継にプーチンを担ぎ上げたが結局対立し、2001年にロシアを去りプーチン政権を批判しつづけ、2013年に亡命先イギリスで自殺。バラノフをFSB(旧KGB)長官だったプーチンに引き合わせた人物。

クセニア 架空の人物と考えられるが、作品中では青年時代のバラノフの恋人であった彼のミューズ的存在。

その他にも、イーゴリ・セーチン、エフゲニー・プリゴジン、アレクサンドル・ザルドスタノフらのプーチンを様々な側面から支援する人物たちが登場します。また、歴史的事実として、クリントン米大統領、メルケル独首相との有名なエピソードが語られ、作家リモノフ、チェスの世界チャンピオン・カスパロフも登場します。バラノフによるコメントは、とても興味深いものです。ロシアという国の世界観と政治的メカ二スムが、帝国時代、ソ連時代、ロシア連邦の今を問わずして存在することを描き出して、作者の手腕が光るところです。2) - 3)権力

まさに作者ジュリアーノ・ダ・エンポリがこの作品の構想の主眼とした問題が権力の構造です。一国の成り立ち、自国の統治の根幹である政治体制、国際世界における外交方針等の原因であり結果を生み出すのは、何百年、数世紀に亘る権力構造の在り方です。一見イデオロギーの交代、変化が逆転した秩序を生み出すように見えても、いつもその国に根差した固有の政治的文化があることをこの作品は示唆しています。それは、日本、アメリカ、ヨーロッパ諸国、ロシアという地理、風土上異なるコンテクストによって差異を生じさせるものでもあります。というよりも、作者自身の言葉によると、「政治におけるメカ二スム、力学、欲動は全ての時代、地域において同じであると私は考えます。[中略]しかしながら、メカ二スムが同じであっても、限度と文化はそれぞれのコンテクストで違います。[中略]そして、ロシアの権力文化は非常に特殊であることは明確です。」3)

その特殊な権力文化というのは、具体的にそして簡潔に言うと、それがスルコフ(別名バラノフ)の提唱した「主権民主主義」4)であり”垂直方向の権力”なのです。作者の言葉を借りれば、「叩き潰す」権力であり、他の存在を許すことがないのです。このような権力は当然、西側諸国の民主主義にとって脅威であり、両者は相容れません。ロシアと隣接するヨーロッパ諸国の間にある緊張の理由は、ここにあります。

以上のような3つの側面をもつ要素を絡みあわせた構成のもとに、現実のスルコフが関与したプーチン政権における数々の"皇帝"の決断がどうくだされたかというその裏側が明かされます。つまり、この作品はプーチンの指導者としての成長と進化を語っているのです。

ところで『クレムリンの魔術師』というタイトルは誰を指しているのか、というと、作者によるとプーチンではなくバラノフ(スルコフ)のことです。クレムリンとは読者の皆さんもご存知のようにロシアの首都、モスクワにある大統領府の建物、クレムリン宮殿です。すなわち、アメリカのホワイトハウス、フランスのエリゼ宮と同じく、ソ連時代からの権力の象徴でもあります。そこでプーチンの片腕として20年間政治的画策に手腕を発揮したスルコフは魔術師と呼ぶにふさわしい人物でした。かつて皇帝ニコライ2世の信頼を得て国の政治に多大な影響力を持った怪僧ラスプーチンはあまりにも有名です。しかしバラノフはプーチンにとっての影響力のある協力者ではあっても、彼自身は大統領を操るような意志はなかったと主張しています。スルコフがメディア界のプロデューサー出身で、プーチンの今を築くためにマスメディアをフルに利用したということは、現代の情報社会においては当然とも思えることですが、政治はリアリティーショーとして演出されるものなのだと納得した次第です。プロデューサーという職業が幻想を演出し、現実のように観衆に信じ込ませることなのだと考えると、スルコフを補佐官として採用したプーチンの慧眼にも驚かされます。しかしながらバラノフのキャリアと人生はどのような道を辿るのでしょうか。皇帝プーチンはいつまでもこの才知あふれる腹心を右腕として持ち続けるのか、フィクサーはいつまでも皇帝を支え続けることができるのか。それは歴史が語っていることです。ソチ・オリンピックを演出した後、バラノフは2022年のロシアのウクライナ侵攻を目前にしてクレムリンを去ります。実在のスルコフの退任の詳しい理由は知られていません。とはいえ、この小説にはバラコフの後日談が語られています。

小説の力

このエッセイの初めに、この作品は「紛れもないロシア史」であるという言葉を紹介しました。しかしながら、政府の極秘文書を資料にして書かれたわけでも、(書かれていない)スルコフの自伝を脚色したわけでもありません。作者が自身の政治コンサルタント、大学で政治学を教えた経験の上で理解したこと、すなわち、権力のメカ二スム、欲動、力学というものは世界で普遍的なものだが、それぞれの国、コンテクストで異なる政治文化というものがあることを、そのひとつとして、ロシアの場合を描いてみようと思ったのです。ですから、基本的にこの作品は事実ではなく、本質に基づいたひとつのパラダイムを書くという試みでした。このような世界観の具象化として小説はうってつけな創作手段であり、人はそのために小説を書くとも言えるでしょう。語られる内容、発言はフィクションでも真実にせまるからです。では、なぜロシアかというと、やはりヨーロッパ人としての作者の最も興味のある対象だったからです。5)事実、その出版はロシアとウクライナの戦争の勃発直後でした。読者のみなさんも、読み進めるうちにこの戦争を予言するようないくつかの言葉に出会うことでしょう。

このようなスタイルの作品は恐らくヨーロッパ的な回想録の伝統にならったものではないかと思えますが、アップデートな出来事に結びつくという、予言性をもっていることに驚きを感じました。特にそれを小説にするというアイデアにも。もともと政治アドバイザー、ジャーナリストという現実を扱う仕事とは逆転の発想です。作者の政治に関する分析の鋭さも折り紙付きで、多くの絶賛する評価に値する作品です。是非ご一読を。小説が好きでなくてもお楽しみいただけるはずです。

私がこの作品を読んでよかったと思うことは、ロシアやヨーロッパの人間でなければ理解も実感することも難しい、彼らの危機感の大きさを知ることができたということです。私には外交的な判断をすることはできなくても、他の国で起きていることの影にある市民の希望や誇り、そして恐れを知ることはとても大切であると思い、そこに小説を読む大きな意味を感じます。最後に現在のウクライナ戦争が速やかに平和に終結することを切に祈ります。

『クレムリンの魔術師』は2022年度のアカデミー・フランセーズ小説大賞、バルザック賞を受賞しました。また同年のゴンクール賞を最終投票で激戦の末『生き急ぐ』(ブリジット・ジロ-作)に譲ったというエピソードが残っています。

作者について

作者ジュリアーノ・ダ・エンポリは1973年生まれ、名前でわかるとおり、イタリアとスイスの国籍を持ちますが、生まれたのはパリ近郊です。フランス人ではありませんが、この作品をフランス語で執筆しました。イタリアのローマ・ラ・サピエンツァ大学を卒業後、パリ政治学院で政治学の修士号を取得しました。フィレンツェ市の副市長に続き、イタリア首相マッテオ・レンツィと、イタリア文化大臣のフランチェスコ・ルテッリのアドバイザーを務め、ミラノでは自らボルタというシンク・タンクを立ち上げました。現在はパリ政治学院で政治学を教えているそうです。彼はジャーナリストでもあり、この小説第一作以前にすでに数多くの社会問題、経済、政治関係の著作をイタリア語またはフランス語で出版しています。インタビューの動画では、強いイタリア訛りではありながら完璧にフランス語で話す現代では珍しくない複数のオリジンを持つ知識人作家です。日本では、今月新刊『ポピュリズムの仕掛人:SNSで選挙はどのように操られているか』(白水社)が出版されました。(2025年3月刊)