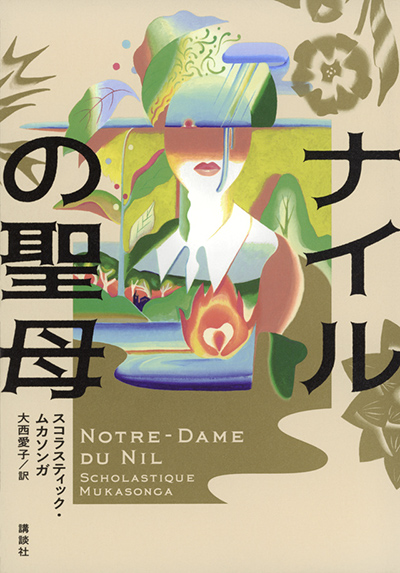

No 28寄宿制女子校に潜む確執と紛争のファクター

分断が導くルワンダのジェノサイド

この作品を手に取る人はどのような期待を持って読み始めるのでしょうか。どんな小説にせよ、読むことにした理由はさまざまなものでしょう。ですから、読み始め、読み進み、読み終わる時の満足感、感想もさまざまであると思われるのですが、この小説の場合は少し事情が違うと思いました。つまり、読むうちに読者の興味がほぼ同じ方向に向かうこと、それがこの作品の使命とも思われるからです。

私には、ある意味で待ち望んでいた、私の長年の疑問に答えてくれる本だと思われました。ただタイトルからだけではわかりませんが、出版社によって添えられたキャッチや書店にあるPOPが、それをはっきりと告知していたからです。すなわち、1994年にルワンダで起きた100万人の犠牲者を出したともいわれるジェノサイドの原因を明らかにする内容であると。私は事件の当時、フランスにいましたが、ショッキングなニュースは伝わっても、なぜ、どのようにこの虐殺が行われたかということはあまり良くわかりませんでした。その後もフランスでは、カンボジアで起きたポル・ポトの率いるクメール・ルージュ政権によるイスラム系民族のチャム族とヴェトナム系民族に対する集団虐殺1についての資料の特別展示を見、当然のように、ナチスによるユダヤ人虐殺の歴史が繰り返し取り上げられるのを日常としていました。今現在深刻化しているパレスチナとイスラエルの領土争いの問題も、何千年も前からの民族の確執の問題として存在しているのですが、残念ながらどれ一つとして、私には「なぜ」ということが実感できるものではなかったのです。実感としてわからなくても、せめてなぜこのようなことが起こりうるのか、という意味で、ルワンダのジェノサイドも、常に頭のどこかにある疑問でした。このような歴史は日本にはなかったのでしょうか。

いずれにしろ、今既に60歳を超える世代の人でなければ、カンボジアやルワンダのジェノサイドの事実さえも知らなかったでしょう。ですから、現在の世界状況のなかで、この作品が明らかにしていることを知るのはとても重要であると思われます。とはいえ、それほど大げさな覚悟がなかったとしても、ちゃんと楽しめて、よい読書だったと思わせるかつてのアフリカのある女子校における「学園もの」としての側面もあわせもっている作品です。

ストーリー

物語の舞台は1970年代初頭、東アフリカに位置する内陸国で、国土は緑の山岳地帯に覆われている国ルワンダにある、標高2500mの高さに位置するナイル川の水源に近い人里離れた田舎のカトリック系の寄宿制女子校「ナイルの聖母学園」です。ルワンダという国をご存じでしょうか。国土面積は26340平方キロメートルで日本の14分の1という、とても小さな国ルワンダの歴史は近代国家としてはあまり古くありません。1962年に独立国家として誕生する前は19世紀終わりからドイツの植民地となり、1922年以降はベルギーの委任統治下におかれていました。ですから当時の教育公用語はフランス語です(2009年から英語。小説の中で、ベルギー国王妃がナイルの聖母学園を訪問すエピソードが語られます)。この学校は国一番の良家の子女学校で、女子生徒たちはみな、程度に差はあれ、お金持ちや家柄の良い家庭の子であり、特に経済や政治的な権力をもつ父親を持っています。彼女たちを監督し、しつけをし、教育を授けるのは修道女と司祭、修道士、そしてフランス人やベルギー人の先生たちです。女子生徒たちはその全体の10%のみがツチ族の出身、残りは皆多数派のフツ族、またはツチとフツのハーフです。この比率は、国の人口の勢力の分割の比率をも表しています。2実は植民地時代にはベルギー人に好まれたツチが権力をもち、教育もその後の社会的立場としてもフツよりもずっと優遇されてきました。それが、1961年ベルギー政府はクーデターを組織し、フツ出身の大統領を擁立して独立を成功させます。その後、フツは公式に多数派として権力を持ち、ツチはどんどん排除されていきます。そのような部族間の問題がツチの女子生徒たちの生活を複雑にしていますが、少女たちをとりまく学校側は、この小説ではとりたててツチとフツを区別することはありません。他には学校の隣人として、フランス人のコーヒー農園主、フォントナイユ老人がいます。彼は自分の精神的、美学的な見地からツチの娘をルワンダの女王と思い描く妄想のもとにあるプロジェクトをたてて少女たちに近づきます…

少女たちの生活は、特権的な教育を受けながら、よい結婚相手、すなわち実家に権力とお金をもたらす相手に嫁ぐことを目標として営まれています。それぞれの少女が夢や悩みをいだきながら、それでも淡々と流れて行く日常のなかで、一人の野心家の少女のいたずら心から生まれたナイルの聖母像をいじるという行為が思いもかけない事態を呼び起こし、衝撃的なラストを迎えます。

登場人物たち

この小説は、一見すると寄宿生の女子校というごく小さな世界を描いているようですが、登場人物をエピソードごとに配置していくと、さまざまな世界が描かれていることに気が付きます。ただ、あまり多くない登場人物たちも、ヨーロッパの名前、アフリカの名前、修道士の名前、フォントナイユが崇める古代エジプト神の名前というようになると、一般の日本人読者にはすでに誰が誰だかわかりにくくなってしまいます。読書メモのように少し整理をしてみましょう。

『ナイルの聖母』の主な登場人物、女子校生たちはみな2つの名前を持っています。自分の家では父親がつけたアフリカの名前で呼ばれていますが、学校にいる時は、カトリックの洗礼名を名乗ります。彼女たちはそれぞれきちんと性格付けされていてむしろ分かりやすいのですが、面白いことに、彼女たちの名前はその単語の意味によって名乗る人のイメージを喚起しているようです。

- ヴィルジニア 処女、純粋な、寛容さ

- ヴェロニカ とても女らしい女性

- イマキュレ 率直な、無垢な、信頼できる、公正な

- モデスタ 謙虚な、地味な、慎み深い

- グロリオーサ 高慢な、名誉ある、輝かしい

その他の人物については、名前が喚起するイメージよりも、彼らの所属するグループが少女たちの世界との関係性を示しているようです。

学園長である修道女、その部下である修道女、修道士たちは、この学園の宗教的な環境における少女たちに課された秩序の世界観を体現します。すなわち、少女たちはまだ完全でなく、罪を犯すことなく導かれるべき存在です。生理的に女となることを恥じるように育てられます。この世界観はこの学園に特徴的というよりは、比較的ステレオタイプなものです。少女たちはこの大人たちによって守られると同時に、学園の中に閉じ込められています。

さらに、周辺的な存在として、学園の外の世界をかいま見させるのが教師として赴任しているベルギー人やフランス人の教師たちや要人です。植民地時代から続く彼ら「白人」と、「黒人」である生徒たち=ルワンダ人との階層の違い、差別だけでなく、根本的に世界をとらえる視点の違いを表しています。少女たちは、差別を感じるというよりも、ある種の違和感とともに憧れの対象としても白人を眺め、受け入れているようです。ルワンダ人の文化は白人の文化とは全く起源が異なるものであり、少女たちはその二つの文化を賢く、たくみに使い分けて生きています。それはルワンダに限らず、多くの植民地で見られた状況ともいえるでしょう。

エピソード

この小説の冒頭の聖母像の除幕式から始まって、一見他の国の学園物語に見ることができるようなエピソードが次々と語られていきます。少女たちは、子どもから大人に成長していくその過程で、自分たちが離されてしまった家族との関係を懐かしみます。ただ、その家族が生徒間の力関係に大きな影響を与えます。大人たちの身勝手な思惑のせいで、虐待の犠牲となる生徒もいます。そして、ただ頭のよさとか美しさにまつわる嫉妬やねたみだけでなく、いじめよりもっと重大な結果を引き起こす社会の構造的な問題に結びついているのは、前に述べたルワンダ人社会にある大きくわけて二つの出自、ツチとフツの違いです。多数派フツの生徒から少数派ツチの生徒は屈辱的な言動を被ったり、自らの言動にも非常に慎重でなければなりません。その分、同じ出自をもつ生徒の間の絆は強いものです。3

以上のような、平等とは言えない様々な人々の関係性は、あたかも入れ子のような複数の世界観をもとにした作品の世界を作っています。それが巧みに描かれていることがこの作品に面白さと重要な意味を与えています。それぞれの登場人物の性格、心理描写はあまり個性的で複雑とは言えませんが、ネーミングに見られるおとぎ話のような簡素さがこの作品の普遍性を生んでいます。すなわち、先に述べたような少女たちの性格づけは、人間の中にあるさまざまな基本的な資質と性質を表し、ひいては当事者の運命を導いているようなのです。微笑ましく、好奇心いっぱいでも素直な少女たちの中に、一人の“邪悪”な因子が存在することで悲劇が生まれ、結果的には20年後の空前のジェノサイドに繋がっていく(呪い)、という経過が説得力をもって語られています。4

この作品は基本的には、舞台となる場所(ルワンダの「ナイルの聖母学園」)、ストーリー(「ナイルの聖母学園」の生徒の人生)が一つずつであり、時間もほぼ1、2年を超えない(明確な歳月の記述はなくても、最終部に1973年のルワンダ・クーデターとおぼしき出来事が描かれている)という作品の設定は、ほぼ「三単一の規則」に一致していることから、構成としては古典的な作品です。この小さな物語には、作品の規模が決して大きなものではないとしても、一つ一つの要素をよく見れば、旧植民地問題に始まり、同民族内(元来ツチとフツは同一民族である)の差別、階層問題、同一グループ内の差別、いじめ、さらには女性の搾取というジェンダー問題、恐れ、といった、現代の世界で起こりうるすべての紛争の火種が描かれています。5まさに小宇宙とも呼ばれる世界が、「ナイルの聖母学園」という舞台となって展開していることで、作品がおとぎ話としても、現実を映した作品としても破綻なく成立しています。何気ない作品でありながら、しっかりとした読了感があり、きっと読者にとって忘れ難い作品の一つとなるでしょう。なぜなら、人間の本性を否定し難いペシミスムをもって描きながらも、公平と信頼の心の重要さを教えてくれるからです。

作者について

作者スコラスティック・ムカソンガは1956年ルワンダ生まれ、この作品の着想を実際の自らの経験から得ました。1973年当時、ブラタにあるノ-トルダム・ド・シト-学園から、他のツチ出身の生徒たちとともに追放され、学業を続けるために隣国ブルンジに亡命し、1992年にフランスに渡りました。彼女自身はそのため1993年のルワンダにおけるジェノサイドをからくも逃れたのですが、ルワンダに残っていた、彼女の母をふくむ家族の37人が犠牲になりました。作家として最初の2作品の『Inyenzi ou les Cafards(イ二ェンジあるいはゴキブリ/2006)』では自分を語り、『La Femme aux pieds nus(裸足の女/2008年)』では母のことを語り、いずれも自伝的作品です。その後2012年に発表した初めての小説『ナイルの聖母』が同年のルノードー文学賞を受賞しました。この受賞は人々を驚かすものでした。というのは、ムカソンガの名前はもともとのルノ-ド-賞候補のリストにはなかったからです。それにもかかわらず、『ナイルの聖母』は二回目の投票で過半数の6票を得て受賞が決定しました。この作品は、その後海外においても高い評価を得て、アマドゥー・クルマ賞(2012年)、アメリカにおける英語訳によってグランプリ・フレンチヴォイス・アワード(2014年)を受賞しています。アティーク・ラヒーミー監督によって映画化された『ナイルの聖母』が2020年に公開され、好評を得ました。