No 27ジェンダーの彼岸への道

男性性を知ることで見えてくること

秋の夜長に読書を…というのは実感としては一昔前の言葉のように感じます。現代の生活では、家族、仕事、スマホに追われてゆっくり読書をする時間や家族と語らう時間をさえもなかなか確保できない人々も多いでしょう。

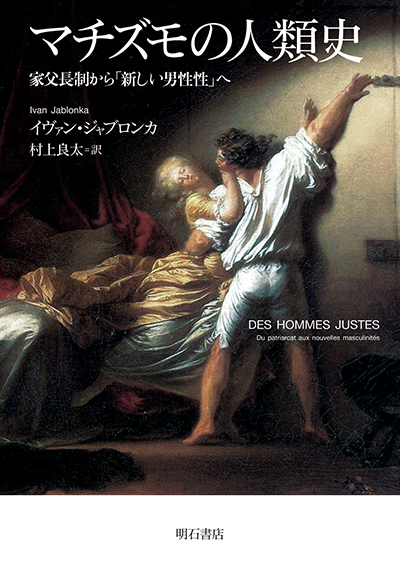

とても分厚い本なので、最初はどれだけ時間がかかるか少し心配になったり、持ち歩くことをためらわれることもあるかも知れません。でも、意外と速く読み進められるのはその文章の平明さと、内容に対する興味(驚くようなことも沢山でてきます)のおかげでしょう。『マチズモの人類史 家父長制から「新しい男性性」へ』はそのような本です。タイトルでお分かりのように今回は小説ではありません。ノンフィクション作品です。では何を扱っているのかご想像がつくでしょうか。

ところで、タイトル『マチズモの人類史』にある「マチズモ」という言葉を皆さんご存知でしょうか。あまり一般化されているとは言えないこの言葉は英語で「もともとスペイン語のmacho(マチョ)」に由来しています。日本でも「マッチョ」といえば「男らしい、男っぽい」という意味を持ち、筋肉モリモリの肉体を持つ男性を想像させるでしょう。この「マチズモ」という言葉を邦訳書のタイトルに入れたのは、翻訳者が「マチズモというラテンアメリカ特有の男性至上主義のニュアンスを持つこの言葉は、人類における家父長制を象徴するのにはとても良い語である」と考えたからだそうです。つまり副タイトルにある「家父長制」を象徴する言葉として使われているのです。邦題では『マチズモの人類史 家父長制から「新しい男性性」へ』となっていますが、フランス語の原題の主タイトルはDes hommes justes (公平な男たち)であり、副タイトルは和仏全く同じ意味です。実は、この本は人類の歴史の始まりから現在までに、私たちの社会において、どのように家父長制と男女差(ジェンダー)が生まれたのか、その根拠は、そしてどのように人類がジェンダーを扱ってきたか、生きて来たかがわかる本です。今更のように思えるかもしれないですが、実のところ、多くの人々が多かれ少なかれ知っていて、でも勉強でもしない限り良く知らずにいる《私たちすべて》の人の問題です。

イヴァン・ジャブロンカは、この著作を書くことにした経緯をインタビューや本書の中でも説明しています。ジャブロンカは歴史学者であり大学教授ですが、博士論文は19世紀の孤児たちを主題にしたものでした。そこで、孤児たちの母親である当時の女性の状況も研究対象としていました。その後結婚して夫となり、三人の娘の父親となりました。彼は自問します。「自分は良い夫なのだろうか、良い父親なのだろうか。」さらに、2016年には『歴史家と少女殺人事件ーレティシアの物語』という著作がメディシス賞を受賞しました。この本は、ある18歳の少女が拉致され、暴行を受け、殺害されたという事件をジャブロンカが自分の足で追って調査した記録であり、現代の女性の状況を考察した作品でもあります。このような経緯を経て、また#MeToo運動の影響もあり、『マチズモの人類史』を執筆するに至ったということです。

『マチズモの人類史』の構成

本書は4部構成で、全部で(通し番号で)15章に分かれています。4部の各タイトルは以下のとおりです。

- 男性による支配 「家父長制の形成をたどる」(14)*

- 権利の革命 「フェミニズムの闘いと闘士たちに光をあてる」(15)

- 男性の挫折 「今日の男性の失墜を招いている変化を分析する」(15)

- ジェンダーの正義 「これらの問い直しの結果として、男性性の再定義が可能であることがわかる。」(15)

それではジェンダーとは実のところ、一体何を指しているのでしょうか。なんとなくわかるような気がするけれどよく知らないという方もあるかと思いますので、念の為に記します。

「ジェンダー(gender)」はもともと英語。一般的にジェンダーは生物学的な性差(セックス)に付加された社会的・文化的性差を指します。では、社会的・文化的性差とはどういうことでしょうか・・・?

ジェンダーは、「男性だから・女性だから」、と枕詞がついて「こうあるべき」姿として、それぞれが所属する社会や文化から規定され、表現され、体現されます。それは、服装や髪形などのファッションから、言葉遣い、職業選択、家庭や職場での役割や責任の分担にも及び、更に、人々の心の在り方や、意識、考え方、コミュニケーションの仕方にまで反映されます。」**

このような定義を知ると、ジェンダーとは元々男性と女性という視点をもち、古代から存在した概念のようです。しかし、ジャブロンカはこの作品では、フェミニズムの歴史を扱っていながら、もっぱら男性性(masuculinité)の歴史と分析を行います。

つまり「人類史」(邦訳版のみのタイトル)とはいっても、やはりこの本は男性についての本です。それも男性性について述べた本です。そこに「公平な男たち」という原タイトルの理由があるのでしょう。

まず最初に述べておくべきことは、ジャブロンカは男性性を取り上げてジェンダーの不平等を扱った最初の著者ではなく、この主題と作品はむしろ2017年に大きな社会運動として話題となった#MeToo運動を背景としたその他の著者の著作に続くものだということです。そして、ジャブロンカの著作は単なる歴史的な事実の記録ではなく、これまでの歴史的事実から抽出した既存の「家父長性の」男性性の概念を精査し、これからの社会の男性性を明らかしようとするものです。著者は歴史的事実、例として西欧だけでなく、メソポタミアの古代、アジア、日本の運動、イプセン、プラトン、チャップリンまでも引用し、家父長制がありとあらゆる時代と世界の地域に広がっていたことを示します。

内容

-様々な男性性

ジャブロンカは、男性は子どもを産めないので、社会的権力を我が物としたという分析に続いて、第I部と第II部で男女の不平等な分配の状況を概念化します。そこで、ジャブロンカは、15に及ぶ男性至上主義的男性性を判別し、論じています。

- 支配する男性性

- 家父長制的な男性性

- 覇権的な男性性

- これみよがしな男性性

- 自己犠牲的な男性性

- あいまいな男性性

- 好色な男性性

- 犯罪的な男性性

- 特権的な男性性

- 有害な男性性

- 抗議する男性性

以上は人類史の初めから、家父長性の社会が作り上げてきた男性性です。読者の私たちにも、説明がなくてもそれが一般的に“良くない”男性性の姿もしくはイメージに一致することがわかります。今の社会においても、これらの男性性は基本的な一面であり、はびこっていることを日常的に確認できます。でも全ての男性がこのような男性性しか持ち合わせていないわけではありません。ただ、そうでない男性性は少数派であり、社会から否定されてきたと考えられます。第Ⅲ部で語られるとても興味深い、しかし意外ではないことは、家父長制の男性性からこぼれた「支配しない男性たち」の受難です。確かに多くの男性にとっても、「支配する男性性」の築いた社会の掟は厳しく、うまく適応しない者にとっては過酷なものです。事実、男性自身が自らの男性性に疎外されるという現実は、近年の社会における無視できない問題となっているのです。

第Ⅳ部では「支配する男性性」とは反対の、女性の権利を尊重し、「支配をしない」、「新しい」男性性への進化の重要性が論じられて行きます。

- 新しい男性性

- 節制する男性性

- 支配しない男性性

- 敬意を払う男性性

- 平等を重んじる男性性

- 妊娠をめぐる男性性

- 反逆する男性性

確かに、このような男性性は言葉面を見ただけでも、現在では肯定的に受け取られるものと考えられます。

もちろんこれらの男性性は本文中でそれぞれ具体的な例とその分析によって名付けられたものです。そしてこの一連の男性性の概念化の作業によって論じられる、最も中心的な男性性が「支配する男性性」なのです。

第Ⅰ部 男性による支配-マチズモー支配する男性性ー家父長制

数々の男性性の中でも、最も多く言及されるのは、やはり基本概念である「支配する男性性」です。そしてこの男性性の具現化した社会体制こそが「家父長制」です。

「家父長制」とはいつ生まれたのか。それは実に紀元前4世紀のメソポタミアですでに認められるものであることを著者は具体的に説明します。例として挙げられるのは各王朝の遺跡による資料であり、キリスト教の聖書に見られる叙述等、また一神教の場合、「モーセであれ、孔子であれ、仏陀であれ、イエス(と一二人の使徒)であれ宗教や霊性はその原点を一人の男性によるメッセージに見出す」(42)というものです。何千年もの昔から、地球上の多くの地域で、数々の文明が生まれ、それぞれが独自の宗教、政治、法律をもつ社会を生み、そのような長い歴史の中で最も多く認められ、不動の地位を守り続けてきた男性至上主義という社会の覇権的ルールは、その圧倒的な存在を見ると、あたかもそれが正しい、唯一無二の普遍的なものであるかのように、現在でも多くの人々が錯覚していると思えさえします。その家父長制に対する女性の抵抗と言える出来事、運動について語られているのが第Ⅱ部のフェミニズムの歴史です。

第Ⅱ部 権利の革命-フェミニズムの歴史

ここで語られるのは「女性性」ではなく、女性が「支配する男性性」の社会において、彼女たちの権利を取り戻そうとした闘いであるフェミニズムです。その歴史は紀元前5世紀にまで遡り、この闘いは時代(社会)の移り変わりに応じて姿を変えながら、現代では1970年代ごろから目立って見られた「フェミニズム」、さらには2017年にあるセクシャルハラスメントの告発から始まった#MeToo運動によって多くの女性の間に浸透してきました。しかしながら、フェミニズムとひとくくりにできるほど単純なものではなく、実際にはおおよそ2通りのフェミニズムが存在します。一つは、男女の間に、生物学的な差異はあったとしても、「同じ人間として男女の基本的なアイデンティティを前提とする」平等のフェミニズムと、他方で「女性らしさや母性など女性の特性を強調する」差異のフェミニズムに区別されます。

「これら二つのフェミニズムが不正や差別と闘うことで合意する場合、前者のフェミニズムは啓蒙主義の伝統に則って全ての男女の解放を目指そうとし、後者のフェミニズムは男性支配に立ち向かう抵抗を組織しようとする。正義への渇望に基づく男女間の合意なのか、あるいは抑圧への回答としての男女間の闘争なのか。男女の対等な社会か、分離主義の闘争か?」とジャブロンカは問いかけます。フランスのフェミニズムはもともと前者の傾向が強いのは、シモーヌ・ド・ボーヴォワールのような例で知られているでしょう。後者は20世紀初頭のフランスにおいても主流であったのが、だんだんと20世紀最後の四半世紀に至るまでに「エコ・フェミニズム」に変貌しました。

(このような女性の権利の奪還について、現在の日本ではどれだけの人がこの二つの運動のどちらを選ぶ(またはどちらも選ばない)ことを意識をしているのだろうか、と考えさせられました。)

第Ⅲ部 男性の挫折-マージナルな人々

最大公約数で、ある集団の規律、基本概念として男性たちを育て、教育し、従わせてきたのが家父長制というシステムであることは、第I部で確認されました。とはいえ、そのシステムに生まれ育った人々の中には当然そのシステムから落ちこぼれる男性もいれば、適応することへの困難から問題を抱える男性も数限りなくいます。その人々はマージナルとして社会から見捨てられるか、適切な対応を得ることができず、そのまま社会の問題児となってしまう運命をたどります。女性、男性を問わず、本人の責任でもなく、そのような受難を被る人々がいて、その排斥の理由も不当であり、人権を踏みにじるものであり、不条理なのです。第Ⅲ部では、その現実を様々な事例と統計の数字によって明らかにしています。

第Ⅳ部 ジェンダーの正義-新しい男性性

この本の最終部の内容は、著者の論考の最終地点として最も興味深いと同時に、最も現代の社会の問題に関わるものでしょう。ジャブロンカは、新しい男性性、節制する男性性、支配しない男性性、敬意を払う男性性、平等を重んじる男性性、妊娠をめぐる男性性、反逆する男性性という新しい男性性を次々と展開していきます。すなわち、人々の生活におけるあらゆる分野での男女の平等のあるべき姿を精査するのです。男女間の性的な関係(恋愛と肉体関係の両方で)、職場と職業、結婚・家庭・子育てというような状況で起こりうる、考えられる限りの男女間の平等を考えるとどういうことになるのか、という実例が、また仮定としても述べられています。それは私たちが今直面している、またしつつある状況でもありますが、重要なのはその一つ一つをどう判断するかというよりも、それ以前に基本概念を確立しておくことにあります。それは「女性が男性と同じ権利を持つこと」であり、それこそが「ジェンダーの正義」(401)なのです。

エピローグにおいて、著者は自分が死ぬ前に見ることを願っているのは、「私たちの息子が公平な男性になり、娘たちが自由な女性になる」ことだと述べています。女性と男性が同じ権利を持つことで、男性は公平になることができ、女性は自由になるというのは、公平であることが自由であることと同義であり、他者への敬意が支配関係を無くし、人々が幸福に生きられる社会を生むという結論であると私は考えました。

著者がこの研究と考察によって目標としたこと

著者イヴァン・ジャブロンカは何を目指してこの本を書いたのでしょうか。彼自身の言葉によると以下のようなことが現在行われるべきであると考えられるのです。

「女性が置かれた状況がどのようなものであれ、すべての国で社会的行動全体における男性の倫理を定義しなおすことが喫緊の問題である。どうすれば、男性が女性の権利を踏みにじるのを防ぐことができるのか。両性の平等に関して、「良き男」とはいかなる男性なのか。私たちが今日必要とするのは、家父長制に敵対し、権力に魅せられるよりも敬意に共感する平等主義の男性である。それは男性であるが、公平な男性である。」(8)

「男性に革命を起こすことは、まずジェンダーの公平さを理論化することが前提となる。これはジェンダーをめぐる再分配を目指すもので、社会的な公平さが富の再分配を求めるのと同様である。」(13)

ジャブロンカは本書でこの「ジェンダーの公平さの理論化」を行って革命を準備し、ジェンダーをめぐる再分配を目指す道筋を立てました。「公平な男たち」というのはまさにその基本概念となる「支配しない男性性」を体現化した存在です。いかなる者も、いかなる他者をも支配してはならない。それは他者に敬意を抱くということだ、という結論です。ただこの提案には著者自身が認めているように、あきらかにユートピア的傾向があり、残念ながら現実にはどれだけ多くの男性がこの理論に賛同するのだろうかという疑問はぬぐえません。

一方で、フェミニズムの闘いが長い歴史をもち、ごく最近に生まれた運動、傾向でないとしても、なぜここまで、かくも長い間家父長制の社会が世界中で存続してきたのか。その事実には女性の側の問題も関わりがあったのではないか、というのはごく普通の疑問だと思います。が、そのことについては明確には述べられていません。権利が再分配されることを望むのであれば、女性もそのための自己投資をせざるを得ないと思われますが、最も過酷な状況を生きている女性たちのために自分も何かしらの犠牲を払うことを全ての女性が覚悟できているのでしょうか。このような議論は、確かに一冊の本の中では行えません。また別の研究による別の著作が、既に存在するか、現れるのでしょう。(この著作について、複数の女性フェミニズム研究家からの批判が発表されました。その点については、専門的な論争であるため本稿では扱うことを控えます。)

少なくとも、ジャブロンカは男性として、今までの男性性を手加減なく再検討し、今の男性が過去の既得権利を捨てるという犠牲を払ってこそできる道を探し、提示したのです。それは彼の誠実さ、嘘のない、共感する心と歴史社会学者としての知的省察のたまものでしょう。男性は男性性をゼロ、空に戻してこれからの男性性を築く、すなわち「支配しない男性性」を基本概念として新しい男性性を作り上げていくことを受け入れるべきだと主張しています。

それでは、女性たちは何をすればよいのでしょうか。何をするつもりなのでしょうか。それこそがこの作品の読了後に私をとらえた大きな、非常に複雑な、そして想像を超える責任と実行の難しさを疑わせない問題です。ですからこの作品は、ある男性によるひとつの"告白録"であると同時に、二つのジェンダー(プラスアルファの男女の枠組におさまらない人々をふくめて)の幸福な未来をめざすための、ユートピア的ではあっても、真摯な提案書、投げかけととらえられるのです。

この著作を読み終えて感じたことは、自分がいかに歴史的に多くの女性の、女性であるがゆえに被ってきた受難について無知であったかということと同時に、自分は多かれ少なかれ嫌な思いや恐らく"損"をしてきたことを吞み込んできて、何とか問題もなく生きてこれたことの、自分自身の幸運と鈍感さです。きっと多くの女性が苦しむ一方で、今の状況でまあ良いかという人も多いのではないでしょうか。恐らく、各国、各文化においても権利に対する意識の差や、真に政治的な意味で女性が虐待されずにすむという違いもあるでしょう。社会の成熟度という意味ではフランスと日本にどれだけの差があるかは、私自身も今ひとつ言い切ることができません。ただ、ジャブロンカのような提案、主張は日本では聞いたことがありません。このような本を翻訳で読めるというのは、今現在の世界のなり行きと少し先の社会を考える機会を得たようで、幸運なことと思います。全ての読者の方に是非一度読んでいただきたい一冊です。

著者紹介

イヴァン・ジャブロンカは1973年パリに生まれた、フランスの歴史学者、現在ソルボンヌ・パリ・ノール大学で教鞭をとる大学教授です。パリの名門アンリIV高校から高等師範学校へ入学卒業、その後ソルボンヌ大学で著名なアラン・コルバンとジャン=ノエル・リュックの指導の下に2004年第三共和制下の孤児に関する博士論文を修めました。研究論文だけではなく、ノンフィクション作家としての著作も多くあり、高い評価を受けています。その中でも、ナチスの強制収容所の犠牲者となった祖父母について書かれた『私にはいなかった祖父母の歴史―ある調査』ではアカデミー・フランセーズ・ギゾー賞、その他2つの賞を受賞し、2016年に発表した、フランスのナント近郊で2011年に殺害された女性レティシアを主人公とする著作『歴史家と少女殺人事件-レティシアの物語』(原題Laëtitia ou La fin des hommes、2016年)は文学と歴史学と社会学が融合した作品としても高く評価され、メディシス賞、ル・モンド文学賞を受賞し、この作品によりジャブロンカは多くの読者を得ました。現在、精力的に研究、執筆活動を続けています。