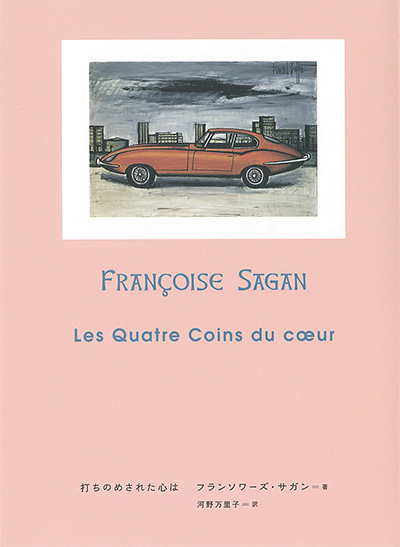

No 18ひとは悲しみをどう生きるのか。サガン、究極の人間劇に見る恋愛の神秘。

サガンの死後15年後に発表された謎の未完成作品。

みなさんは「フランソワーズ・サガン」の名を聞いたことがありますか。それとも『悲しみよ こんにちは』という本の名は?

もう若さとは縁がなくなった私が大学で初めてフランス語を学びはじめた頃には、この名とこのタイトルはまだまだ日本人にも良く知られていました。小説『悲しみよ こんにちは』(1954年発表)の方は1957年に映画化され、ジーン・セバーグとデヴィット・ニーヴン、そしてデボラ・カーという当時の大人気俳優によって演じられ世界的ヒットになりましたので、他の有名なフランス映画とともに何度もテレビで再放送されました。忘れがたい一節、一シーンが今も心に蘇る小説と映画です。

なにで知ったのか覚えていないのですが、フランソワーズ・サガンという作家は幸か不幸か、その作品の世界から飛び出してきたような人であったということでした。ですから『悲しみよ こんにちは』を読めば、少しは作家のことも知っているような気になれました。サガンはフランス文学を学びたての学生にとって、強い憧れと共感を覚える作家でした。

とはいえ、サガンが本当はどんな人生を歩んだかということは、最近まで全く知りませんでしたし、彼女の作品を沢山読んだわけでもありません。ただ、サガンの第一作を読んだ印象と思い出が、彼女の死後15年もたってから発表された未完の遺稿に対して強い好奇心をいだかせました。あの才能が50年後にどのような変化をとげていたのかという興味や、私も年をとって、どのように晩年のサガンの作品をとらえることになるのかを知りたかったからと言ってよいでしょう。その作品が『打ちのめされた心は』なのです。

今回は『打ちのめされた心は』のご紹介をするはずなのですから、少し遠回りになりますが、それでも是非サガンの第一作『悲しみよ こんにちは』について先にお話ししたいと思います。

『悲しみよ こんにちは』

主人公は17歳のセシル。パリで2年前から父親とふたり暮らしをしているが、バカロレア(高校卒業時にうける大学入学資格試験)に失敗して、秋に追試をうける準備をしながら南仏の避暑地でバカンスを父と共に過ごしている。父は40歳。セシルの母親と早くに死別し、その後はセシルを寄宿学校にあずけて独身プレイボーイの生活を送ってきたブルジョワ。バカンスにも若い愛人のエルザを連れてきている。セシルは避暑地でであった法学を学ぶシリルとすぐに恋人同士となる。そこに、死んだ母の旧友で独身キャリアウーマンのアンヌが合流する。アンヌは寄宿舎から出たばかりのセシルにおしゃれの仕方や生活の仕方を教えてくれた人で、実は父の婚約者となる。

この登場人物たちの関係をさらに複雑にするのが、セシルの父への強い執着である。長い間父と離れて暮らし、この友達のように接してくれる父を恋人よりも愛するセシルは、愛人ではなく、妻となるために現れたアンヌに恐れと激しい嫉妬を感じる。

まだ重大な意味を持つ恋愛を体験していないセシルは、真面目なシリルとの安定した恋愛関係を悩むこともなく楽しんでいる。彼女にとって愛とは「刹那的な高ぶりがいくつもつながっているだけのもの」、「突然の胸の高まり―目の前にある顔で、しぐさで、キスで…。花開く一瞬一瞬、でもそれぞれには、なんの一貫性もなくて」。その彼女に対して、いつも模範的というモラルの持ち主で超然とした態度をくずさないアンヌは、愛とは「変ることのない思いやりや、やさしさや、さびしさや….あなたには理解できないさまざまなもの」と説く。確かにセシルにはわからない。そして、自分と同類だと思っていた父とアンヌが結婚をするということを知らされた時、セシルは衝撃を受ける。その時から、彼女はどうにかしてその結婚を阻もうとさまざまな作戦を思い巡らし、それは思いもかけない結末に導かれていく…

この作品において、サガンは途方もなく魅力的な、まだ子ども時代をやっと抜けだそうとしている女性を生み出しました。作者がフランス文学史に残る大作家フランソワ・モーリヤックに「魅力的な小悪魔」と名づけられたように。生意気ざかりで、自分自身の居心地の悪さと始まったばかりの人生に対する無気力と戸惑いの中にある主人公が、無責任な感情にまかせて恐ろしい(犯罪ではない)罪を犯してしまう。そのスリリングなストーリー展開に読者は慄きながらも、これはある種の教養小説のようにも読めるのだろうかと自問するでしょう。セシルはそれまで知らなかったある感情を経験するのです。

ものうさと甘さが胸から離れないこの見知らぬ感情に、悲しみという重々しくも美しい名前をつけるのを、わたしはためらう。その感情はあまりに完全、あまりにエゴイスティックで、恥じたくなるほどだが、悲しみというのは、私には敬うべきものに思われるからだ。悲しみ-それを、私は身にしみて感じたことがなかった。ものうさ、後悔、ごくたまに良心の呵責。感じていたのはそんなものだけ。でも今はなにかが絹のようになめらかに、まとわりつくように、わたしを覆う。そうしてわたしを、人々から引き離す。(『悲しみよ こんにちは』河野万里子訳、p9)*

この冒頭の文章に魅了されて小説を読み進めた読者はどれほど多くいることでしょうか。もちろん物語の中に描かれる、フランスのブルジョワの習慣、バカンスの様子にもおおいに興味を惹かれると思います。そして、作品中に交わされる会話の中のフランス的なエスプリも楽しめます。それに、哲学の試験でバカロレアに落第したはずのセシルが、彼女なりに人生の本質について繰り返し自問している姿は読者にも同じ問題を思わず問いかけさせます。一方で、うら若い女性の他者(父や恋人や身近な人々)を身勝手に操ろうとするその意志には、たじろがせられるでしょう。そして、父親の弱さと卑劣さにも。しかしながら、多くの読者が愛するのは、サガンの作品に特有の恋の生成における感動の描写だと思います。実に感覚的で、さわやかで、シンプルでも甘美な文体はサガンならではのものです。いずれにせよ、さまざまな登場人物を巻き込んでいく一連の出来事の展開は、唯一の視点、主人公のそれから一人称小説として語られていきます。日本の読者にはそれ自体がいささか不思議に感じられるでしょうか。しかし、それこそが、古くから引き継がれているフランス文学の特徴のひとつなのです。

作者について

フランスワーズ・サガンは1933年に裕福で地位のある父をもつ家庭に生まれました。かなり甘やかされて育ち、扱いの難しさから学校をいくつも変りましたが、非常に多くの文学作品を読破したようです。バカロレア合格の後、パリ大学に入学した後も学業には身を入れず、パリの街で遊び暮らしながら1953年に最初の作品『悲しみよ こんにちは』を自宅やカフェのテーブルで書き上げました。それが大手出版社ジュリアール社からただちに出版され、空前のサガンブームに繋がりました。それも世界中で。

この作品を発表してから1996年に小説を書かなくなるまで、コンスタントに作品を発表し続け、時代の寵児として人気作家の地位を不動にしていたサガンは、巷では“大衆小説作家”というレッテルを貼られていたようです。大きな文学賞を受賞することがなかったということも、作品の評価が非常に高いと言われるものではない原因かも知れません。無謀な交通事故を起こしたり、麻薬や脱税という不祥事も災いしました。その一方でサガンは多くの著名人に、知性と教養ある人として愛されました。大きな負債を抱えたまま亡くなった彼女の不運の原因は、その特別な才能と個性と環境にあったとも言えるでしょう。それでも、サガンにとって価値あることとはなんであったのかは、その作品を通して知りえることと私は思います。

『打ちのめされた心は』

サガン第一作の『悲しみよ こんにちは』は1954年に初版が発行されましたが、『打ちのめされた心は』は2019年、彼女の死後15年経って刊行されました。作家の最後の小説作品と称されますが、実は未完であり、実際物語は途中で終わっています。この作品の前書き(サガンの息子、ドニ・ウェストフによる)に書かれている原稿の発見と出版までの経緯はとても興味深いものです。

物語の主人公は、トゥーレーヌ地方にあるラ・クレソナードと名づけられた大豪邸に住む一家とその近親者たち。当主アンリ・クレソンと後妻のサンドラ、前妻との間に生まれた息子35歳のリュドヴィック、その妻のマリー=ロール、そしてその母のファニー・クローリー。その他にも屋敷の使用人や近隣の住人が登場する。冒頭では、登場人物の紹介とともに、すでに複雑で解決不能?に見える家族間の問題が明らかにされる。アンリ・クレソンは実業家としては大成功し、人間的には決して上品ではなく、むしろグロテスクな振る舞いをし、他者に対して全く無関心に見えるが、実は前妻との愛を忘れられずにいるロマンチストの面もあり、息子も愛している。そのリュドヴィックは、「女性たちを情熱的に愛し、恋愛をロマンチックに好む青年だ。もしかしたら恋愛こそ、彼が心を傾け巧みに実践したただ一つの生きがいであったかもしれない。激しくてやさしい彼は魅力的だった。」(『打ちのめされた心は』p18)彼の美貌の妻マリー=ロールは、電撃的に彼と結婚したものの、自分が運転する車で交通事故を起こして以来夫を嫌うようになった。彼女自身は無傷で、助手席にいた夫は瀕死の重傷を負ったが奇跡的に回復した後、精神病院をたらいまわしにされたのだ。2年後にリュドヴィックが帰宅してから、アンリにとって息子は「天使か幽霊」のようであり、妻はリュドヴィックの屈託がなく善良な性格を軽蔑し、離婚すると言い放つ。

そこへ、婿の完治祝いのために、ファニーがしばらくの滞在予定でパリから到着する。美しくて優しく聡明な彼女は婿を病院に見舞った時に涙を流した唯一の人だ。ほとんど会ったことがなかったクレソン親子とファニーは生活を共にし、リュドヴィックの帰還を祝うパーティーの準備を始める。実はファニーは最愛の夫を亡くして間もない。その悲しみもまだ癒えていないのに、婿のお気楽な性格を好ましく思っていなかったのに、彼女は彼のために来たのだが、そこで思いがけないことが起きる…

さて大変幸運なことに、この作品とともに『悲しみよ こんにちは』の翻訳者でもある河野万里子さんに、この作品についてのコメントをいただくことができました。 以下、全文引用のご許可を頂戴しました。

サガンの文体について

情景にしろ心理にしろ、会話にしろ、簡潔でありながら、繊細に、鋭く描写するサガンの筆力は、ほんとうに彼女ならではのものではないでしょうか。

さらに、リズムよく、テンポもよく、全体の流れや構成も整っているところは、音楽を感じさせるとも思います。

「喪の悲しみ」について

未完の作品ではありますが、この物語の読みどころの一つは、やはりファニーが新しい部屋に案内されて窓を開け、一人で「喪の悲しみ」について思いを馳せるところでは、と思います。

「耐えなくてはならないのは、あなた自身の喪の悲しみだ。だから思い出など忘れて、幸せだった日々の思い出さえ忘れて、意に介さないことだ。闇に包まれても、つねに意に介さずにいれば、たとえ夜はシーツのなかでうめく動物に、苦しむだけの機械になりはてたとしても、昼は、涙をこらえ、心のうちを見せない顔を繕えるようになる。そして、耐え、闘っているうちに、愁いが外面を、わからないように整えていく。」(『打ちのめされた心は』p110-p111)

「そしてその誰かが、打ちのめされた心はなお、ときめく心になりうると知っているなら、すべてがふたたび開かれるのだ。秋の美しい午後、テラスに向かって開かれる窓のように。」(同上、p111)

たとえ人生の終わりを意識する年齢になっても、愛していた人に先立たれて「喪の悲しみ」に沈み、「打ちのめされた心」を抱えても、それでも人生は時に、ふたたび輝きはじめることがある、ということをサガンはこの作品で言いたかった、というか、ご本人もその輝きを、作品を書くことで見たかったのでは、と思います。

輝きはじめるのは、やはりそうさせてくれる誰かと出会うからで…サガンはやはり最後まで、恋愛のさまざまな相貌を見せてくれたのだなと感慨深いです。

恋愛は人間における最も神秘的な生命活動であると気づかせる河野さんのコメントは、この作品の核心にふれるものですが、みなさんはどう読まれるでしょうか。未完であるだけでなく謎多き作品ですので読者の方々にはまだ多くの発見の楽しみが残されていると思います。**

最後に

『悲しみよ こんにちは』における悲しみは、恐らく、悲しみとその意味を知らずにいた少女が、悲しみを知り、もうかつての無垢な自分に戻ることはできないことをひと夏の出来事をとおして理解するという風にも考えられるでしょう。その執筆の50年後、同じ作者が、深い悲しみは忘れがたきものであったとしても、人は新しい人生を生きたいと願い、誰かと出会うことで、恋と愛がそこから花咲くように生まれることを描いているのではないでしょうか。

『打ちのめされた心は』に関するご自身のコメントの引用掲載を心よくご了承くださった河野万里子さんに、深く感謝を申し上げます。河野さんはフランソワーズ・サガンの他2作品『愛は束縛』、『逃げ道』も翻訳されています。また現在『ブラームスはお好き』の新訳をご準備中です。お楽しみに。