No 16カミュの傑作をバンド・デシネで読む

BD作家フェランデズの再構成による『異邦人』の世界

2018年6月に、アルベール・カミュ原作の、20世紀フランス文学の金字塔と呼ばれる『異邦人』(1942)のバンド・デシネ(BD)版が日本でも邦訳出版されました。BD作品とは、ご存知の方も多いかと思いますが、フランスの漫画というのが一番簡単な説明になります。

以前にもこの『フランス文学の愉しみ』で『クレール』という新しいスタイルのBD作品をご紹介しましたが、それとは少し違った、むしろ従来的なグラフィックノベルと呼ばれるBDのスタイルで描かれているのが今回の『異邦人』(フランスにおける原書出版は2013年)です。

ストーリーは、この場で詳しく説明するにはおよばないと思われるほど、文学好きの方々にはよく知られていると思います。

主人公ムルソーは、まだフランス植民地下のアルジェリアに住むフランス人の青年で、平凡な勤め人の生活を送っています。ある日母親が亡くなったという電報を、母をあずけていた養老院から受け取り、そそくさと葬儀のために出発します。小説の冒頭は「今日、母さんが死んだ」という独白ではじまり、ずっとムルソーの一人称の語りで物語は綴られます。葬儀をすませ、その数日後に、事の成り行き –いくつもの「偶然」–から友人ともめていたある「アラブ人」を射殺してしまいます。逮捕され、裁判となりますが、その間終止、検事にも裁判長にも、彼以外の人々には不可解な発言を繰り返し、判決によって彼の命が救われる見込みはほぼ絶望的な様相をしめしていきます…

原作『異邦人』は短く文体もシンプルですが、読んだ人たちに強い感銘を与えるか、その反対に、理解が難しくよくわからなかったという感想を与えることも多いと思われます。(そこが傑作小説とよばれる所以というと簡単すぎますが)

実際、この紹介記事を書くにあたってどのように読者を想定するのがよいのか非常に迷いました。

単に、傑作小説のリメイク漫画版とかというように説明し原作の紹介をすると、このBD作品の価値を矮小化するように思えます。そして、原作とBD版の比較という観点のみで捉えると、初めて『異邦人』を読む人にはピンとこないのではないでしょうか。(BD版翻訳者の青柳悦子氏による非常に優れた多角的な解説がBD版の終わりにありますので、そちらを読まれた方が原作をすでに読んだ方には良いと思われます。)

そこで、原作をBD版で読むというか、ジャック・フェランデズの世界観を通して読むというスタンスであると一番シンプルかなと考えました。やはりBD『異邦人』は、そこにフェランデズの解釈や演出が介在することはやむを得ないのですが、それを前提として読んでもなんの問題もないと考えます。BD『異邦人』はあくまでもジャック・フェランデズの作品です。

というわけで、前置きが長くなりましたが、私がこの作品を読むなかで印象に残ったり、考えさせられたことについていくつかお話をします。

ストーリーそのものは、一般に『不条理』という言葉、カミュの文学作品におけるキーワードを彷彿とさせるものです。

主人公ムルソーは、どんな質問にも、「私にとってはそれはどうでもいいことです」というような言葉で答える、周囲の人々にはつかみどころのない性格の男です。母親が死んでも特になにも感じない、その翌日に知り合いの女性とデートをし、喜劇映画を見に行き、その後数日間の間に彼女との情事にふけりながら、友人のアラブ人の情婦がらみのトラブルに人肌ぬいだりもします。そのあげく、彼は友人を恨む例のアラブ人に「偶然に」出会い、「偶然に」持っていた拳銃で、「太陽のせいで」射殺してしまう。他人にはつじつまが合わない話でも、彼にとってはそれが真実であり、自分が行ったことを弁護する気はなく、その行動の責任者というよりは、彼の行動はひとつひとつの事実でしかない、というような発言を繰り返します。裁判前の予審においても、自分の行動の原因と結果を説明しようとしないので、予審判事も混乱に陥ります。そのため、裁判において検事側は彼らの理屈でムルソーの行動の理由を説明し、糾弾します。

主人公は、無口でおとなしい男です。他人を挑発したり、害を与えることを意識的に行うことはありません。争いごとをさける慎重な一面も多いにあります。しかしながら、自分の感情や行動について、(物語の最終部に至るまでは)多くを語ろうとしません。(小説は一人称で書かれているのですが)BDでは台詞として選ばれたこと以外には彼の口から聞かれる事は非常に少ないのです。そのかわり、さまざまな人々が彼の人となりを語ろうとします。養老院の人、勤め先の上司、友人、恋人、行きつけのカフェのマスター、等々。しかしながら、要領をえません。

では、読者はなにを持ってムルソーの心、考えを垣間見ることができるのかというと、それこそがバンド・デシネの真髄である、フェランデズによる絵です。室内シーンが多いとはいえ、かつてのアルジェリアの町並み、アルジェリアの海は美しい水彩で描かれ、アルジェリアを知らない、想像することさえ難しい読者にムルソーの世界を描きだしています。それだけでなく、日本では劇画とよばれるタイプのタッチによる、登場人物の顔やその表情、細かく書き込まれた皺や目の表情が、彼らの感情を表現します。これは、一人称小説では言葉で語られていない限りは分かることのない(想像をすることはできますが)、人々の心を露わにしています。驚き、悲しみ、苦悩、疑い、嫌悪、喜び、怒りというさまざまな感情が描き分けられていますが、その中で非常に重要と思われるのが、“汗”です。アルジェリアは北アフリカの地中海側、太陽の強い日差しで夏の日中はひたすら暑い、堪え難い暑さとなります。その中で生活する人々、主人公にとっては、避け難い生の“条件”です。映画という手法においても、これらの映像上の表現によって、登場人物の心理を示唆することが重要です。BD作家と映画監督はおそらく、自らの作品の原作にもつイメージを自分の手法で描くということが創作意欲と理由のひとつになっているのでしょう。カミュの原作では主人公の口からでしか描かれることのない、でもBDでは饒舌となる部分、恐らく言葉では言い尽くせない部分を絵にこめるということが作家の選択によって行われていることが、この作品の重要な特性ではないかと思われます。そして、原作にはないイメージも描きくわえられていることもあるでしょう。(何よりも、主人公に“顔”が与えられています。モデルはあるようですが、いかにも“普通の人”というイメージです。)ですから、フェランデズの『異邦人』はカミュの作品を漫画で描くというよりも、フェランデズの文学的、アートとしての試みが、カミュの作品から生まれたと考えられると思います。フェランデズ自身が「日本のみなさまへ」というメッセージの最後を次のように結んでいます。

私にとってカミュの作品を絵にしていく作業は、私とこの作家をつなぐ何本もの見えない糸をたぐり、ひとつの世界を織り上げていく営みにほかなりません。カミュの物語は私自身の物語に重なっています。しかし共通するその物語が私にとって本当のところどんな意味をもっているのかを知ることは、けっして容易ではありません。バンド・デシネ版製作の作業を通じてその答えを探り続ける時間をもてたことは貴重な幸せだと感じています。(バンド・デシネ『異邦人』、p .3)

カミュの原作を読まずにバンド・デシネ『異邦人』を読んだ読者は、どのようにこの作品をとらえることができたでしょうか。また、すでに小説『異邦人』を先に読んでいた読者はどう思ったでしょうか。完全に理解するということ自体を、この小説は拒んでいると言われています。いつまでも不可思議な作品は、伝説となり、それゆえに歴史上の傑作といわれるようになることもあります。それを分かりやすい話にすることがフェランデズの目指したことではないはずです。それでも、原作の謎は謎のままでありますが、原作のなかにあるなにかをさらに発見させるということはあり得るのではないでしょうか。

今回バンド・デシネ『異邦人』を読んで、いくつかの気づきがありました。ひとつは、“喪”の意味することです。『異邦人』はイスラムの国アルジェリアで起きた事件を語っていますが、裁判はキリスト教カトリックの世界観で行われています。そこにすでに現代の(日本の)読者は疑問を感じるでしょうが、実は鍵となるのは人間にとって“喪”の意味することではないでしょうか。ムルソーは神を信じていないといいますが、“死”と“喪”にたいする普遍的な感情は失われていないと考えられます。一方で、いくらか冷めた人間のように描かれていたとしても、ムルソーの生の衝動は明らかに強く感じられ、その衝動は、母の喪の間に強くなったのかのようです。他方で、死刑囚として監獄のなかで自分の死と向き合って過ごすうちに、話し合うこともなかった亡き両親を理解し、最後には自然の存在に彼の生の衝動が包み込まれて行くかのように描かれています。人と人の社会の中で、掟として課される喪に抵抗するかのように生の衝動を感じる主人公が、最後に自然の存在の意味を理解することで、精神の調和に向かっていくのでしょうか。

原作者のカミュ自身が予期せぬ自動車事故で亡くなったことを、本人がどのようにうけとめただろうかと、不可能で意味もないことを考えてしまいました。

バンド・デシネ『異邦人』の作者、ジャック・フェランデズの簡単なご紹介をしましょう。1955年、フランス領アルジェリアの首都、アルジェに生まれてすぐ、フランスのニースに両親と移住し、ニースの国立装飾芸術学院でデザインを学びました。20代半ばからバンド・デシネの制作を始め、多くの探偵ものや南仏を語る作品、そしてアルジェリアの歴史についての大河作品『オリエント画帖』(1987-2009)を発表します。現在までの発表作品数は40冊以上にのぼります。カミュの小説のバンド・デシネ化は『異邦人』(原書2013年刊)のほか、小品『客』(同、2009年刊)、カミュの未完の大作『最初の人間』(同、2017年)です。同じく文学作品のバンド・デシネ化としては、1997年にマルセル・パニョルの『フロレット家のジャン』と『愛と宿命の泉』、そして2019年にジャン・ジオノの『世界の歌』を発表しています。

日本で邦訳出版されているフェランデズによるカミュの小説作品は、上記のように3作です。次の作品はいずれも彩流社から青柳悦子訳で2019年6月に出版されました。

バンド・デシネ『客』

とても短い作品で、架空の、しかしアルジェリアを思わせる荒涼とした大地の片隅で極貧の子どもたちに読み書きを教えている孤独なフランス人男性が巻き込まれる出来事という逸話です。セリフは非常に少なく、登場人物も教師以外には老憲兵一人と彼が連れてくる現地人の囚人が一人だけで、あとはただひたすら背景となる大地の景色が描かれています。博愛主義者らしい主人公と現地人の囚人の間には、友情も芽生えうるという希望と文化差?による考え方の相違が暗示され、さらには思いがけない展開が主人公を待ち受けています…『客 (l'hôte)』という言葉がもつ二重の意味が、“異邦人”であるという主人公の宿命を現しているようです。完成度の非常に高い、強く感銘をうける作品です。

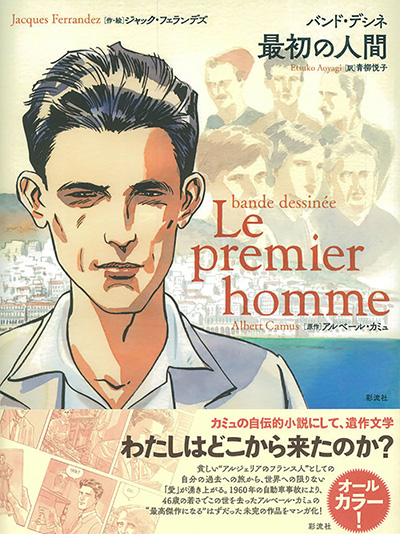

バンド・デシネ『最初の人間』

カミュが1950年代から構想し、1959年から執筆を始めながら、翌1960年にカミュが交通事故により早世したため未完に終わった遺作です。しかしながら、草稿状態で残された作品を一つの完結した形でバンド・デシネ化して発表したのが、ジャック・フェランデズなのです。内容は、カミュ自身の幼少年期の事実の逸話、父親と母親について、そして20世紀前半のアルジェリアの歴史などをふんだんに取り入れた半虚構の自伝的作品です。カミュの最高傑作となっただろうと考えられている未完の大作を、私たちがフェランデズの巧みな構成力によって一冊のバンド・デシネとして楽しむことができるのは本当に幸運であると思います。

フェランデズのBD版を先に読む方も、原作を先に読んでいる方も、ぜひ両方の作家の作品を手にとって見られることを期待します。