No 1320年の歳月が社会と人々に与えた変化をある男の視点で追う

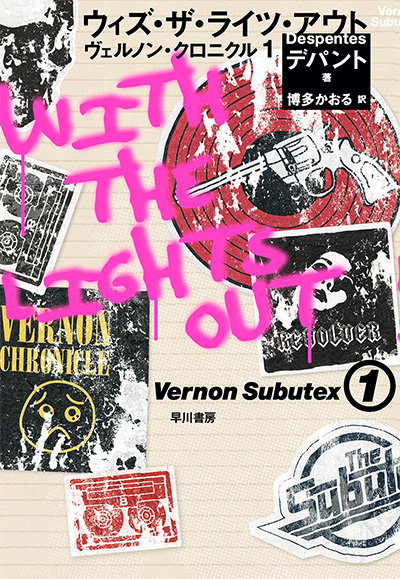

ヴィルジニー・デパント著/博多かおる訳/早川書房

現代の「人間喜劇」、バルザック的風俗小説

ロック時代の伝説のレコード店主が、路上生活者になるまで

昨年秋、日本でヴィルジニー・デパントというフランス人女性作家の作品がエッセイ一作と小説一作が日本で邦訳出版されました。この作家はフランスではだれもが知るベストセラーの作家ですが、その作品はいずれもかなり衝撃的なインパクトをもつことで知られています。

今回はフランスで2015年に第一巻が刊行された小説作品を取り上げます。

主人公はこのシリーズ(3部作)のタイトルにあるヴェルノン、原書のタイトルのヴェルノン・シュビュテックスです。とはいえ、彼は全編に一貫して登場するわけではありませんが、彼の人生に交差している人々のエピソードとともに、ストーリーはヴェルノンの人生を描いて行きます。

ヴェルノンは90年代、輝かしい伝説となったパリの個人レコード店主でしたが、経営にいきづまって閉店、現在は家賃滞納で自らのアパルトマンを追い出され、かつて彼の店に出入りをしていた友人たちの家を渡り歩くことになります。実はそれまでの同じような危機に際しては、大ロックスター、アレックス・ブリーチがいつもかわりに家賃を支払ってくれていたのですが、今回は彼からの返事はなく、ネット上でアレックスがホテルの一室で死亡したことを知ります。

ヴェルノンはフェイスブックで友人たちとのコンタクトを復活させます。しばらく疎遠になっていた昔の友人を訪ねると、彼らはそれぞれの人生を歩んで、20年の間に多かれ少なかれ変化を遂げています。ヴェルノンとの音楽を通しての友情、そしてヴェルノン本人の変わらぬ魅力にほだされて、友人たちはヴェルノンを援助しようとしますが、思惑の違いや様々な事情により長くは続きません。

友人たちの多くは、ロックのミュージシャンでしたが、今はもう別の人生を送っています。彼らの家族も登場します。その一人一人の人生が、20年の歳月がフランスの社会と人々に与えた変化を物語ります。(ちなみに2000年を迎え、貨幣はフランス・フランからEU共通貨幣、ユーロに移行されました。)

ヴェルノン自身はひどく変わったわけではありません。社会の流れ、まさにCDがインターネットというデジタルの世代にのみ込まれていった結果が彼の世界の終わりを告げたのです。以下がそのあらすじです。

この年月の間に3人の男友達が死んでいた。ベルトラン、ジャン=ノー、ペドロ、そして更にはアレックス。彼らを頼ることはできない。

最初に思い出したのは、バンドでベーシストをしていたエミリー。今、彼女は親が期待した通りの « 標準的 »な女性になっていた。(子どもも夫もいないけれど)昔のよしみでヴェルノンを一晩だけ泊めて、翌日の朝にはさようならと言った。

次はグザヴィエ。昔から保守派で、若いころにはロックをしていたが、ブルジョワの妻と一緒になった、ひたすら家族思いの売れないシナリオライター。妻の尻に敷かれていてもヴェルノンを自宅に泊め、犬のお守りを頼んで家族旅行に発ってしまう。

店の常連だったシルヴィがヴェルノンの投稿に「いいね」を押した。お金持ちでアレックスの恋人だったが、彼に別の女性ができたきり別れてしまっていた。息子が家を出て行った後、一人になった時、ヴェルノンとフェイスブックで繋がった。何ひとつ不自由のない生活を仕事もしないで送っている。そこで孤独と向き合う前に、彼女の立派なアパルトマンを訪ねてきたヴェルノンにすっかりのぼせてしまった。シルヴィの猛烈なアタックと妄想に閉口してヴェルノンは逃げ出す。そこでリディアというジャーナリストがアレックスの伝記を書きたいといってフェイスブックで接触してくる。恋人が留守中なので、しばらくヴェルノンを泊めることにし、彼との情事も楽しむ。ところが怒り狂ったシルヴィがネット上でヴェルノンへの猛烈な悪口、盗難その他の非難の書き込みをし、ついにはネットでリディアの家をつきとめて乱入。リディアのアパルトマンにあるものを破壊、滅茶苦茶にし、ヴェルノンを連れ戻そうとする。なんとかリディアをまいた彼は、今度はフェイスブックで連絡してきた知り合いのガエルというレズビアンの大きなアパルトマンに逃げ込む。そこでガエルは家主たちが開くパーティーでDJをすることを提案する。パリのいかれた連中が酒とドラッグに溺れながら楽しむ中、ヴェルノンはその才能を発揮、彼の魅力とともに家主に気に入られる。ところが、家主の女である若い女性と関係を持ったことが発覚し、今度はガエルに出て行って欲しいと告げられる。ほとんど無一文で街にでて、かつての友人パトリスにフェイスブックで連絡する。いいよと言ってくれたので、パトリスの家にころがり込むが、そこも一週間で終わり。彼は20年の間に結婚し、妻を殴り、離婚していて、定職もなく、かつてのロックへの情熱はすでに消えていた。

その後、終に路上で暮らすことになると、偶然にグザヴィエの母ソフィに出会う。10代のころの彼を知る彼女はなんとかして、ヴェルノンを自宅に連れ帰ろうとするが、それを拒んだ彼は隙をみて姿を消す。そしてグザヴィエにも出会うが、喧嘩にまきこまれてグザヴィエは病院に運ばれる。

ヴェルノンはこうして完全に無住所の路上生活者となる。

ヴェルノンはフェイスブックを駆使して、かつての友人や知り合いに « 屋根 »を求めますが、その多くは経済的に安定した女性たちです。男性の友人は家庭があれば無理、独り者であれば職業がないからと本人が語ります。若い頃にあれほどロックで結ばれていた彼らも、現在は全く違ってしまっている。会えば思い出話や、会わなかった間の人生を語り合いますが、それは今の関係には結びつきません。恐らく、もっとしばらく居られそうな所にいるには彼自身が自由でありすぎるとも言えます。囲われるのはいや、恋もしたい。そんな彼には状況は難しすぎるのです。

このようなストーリーが流れる間に、多くの人々が登場し、それぞれの問題、家族、LGBT、ポルノ女優、宗教、等々について語りあう姿やフランスの社会への批判などの独白が差し込まれます。

例えば、アラブ系のセリムはロックを離れた後、パリ大学の教授まで出世していますが、以前の明るさは無くなり、有名なポルノ女優だった妻が死んだ後も娘のアイシャにはその事実を隠していました。そこにアレックスの未公開インタビューの録画の行方を調査している「ハイエナ」という女性が訪れたことで、アイシャは真実を知り衝撃をうけます。また彼女は、父が捨てたイスラム教に改宗したことで父との関係がこじれています。(このエピソードでは、テロリスムの考察やスペインにおけるストライキの描写も含まれています。)

パメラとダニエルというカップルの話では、突然性を変えたダニエルとその親友であったパメラの新しい恋愛関係をめぐる状況が語られます。

グザヴィエとソフィの話では、親子の問題、金持ちの女性と結婚した庶民の出の男性の複雑な家族の歴史と、彼らの人知れぬ苦しみが語られ、人々の孤独が描きだされています。

パトリスは愛する妻に対する自らの暴力によって家族を失います。止めたいのに止められない暴力、カウンセラーによるセラピーでは何の効果も得られず、愛しているのに壊れていく家族を見るパトリスの絶望...

さらには、ところどころで、ヴェルノンが鍵を握っていると見なされているアレックスの未公開録画の行方を巡る伏線がはさまり、「ハイエナ」という仇名の女性はその調査活動によって、狂言回しのような役割を果たしながら人々を結びつけます。

肝心なのは、このようなストーリーの全編に流れるように差し込まれる音楽、90年代のロックやポップスなのですが、残念ながら私にはそれを味わう知識も経験もありません。(本当に残念です)でもそれを知らない日本の読者にも、この作品の面白さはよく味わっていただけると思います。

当時「自由」の象徴であったロック、麻薬や酒、まさに時代の « 風俗 »を甦らせる、そして情報工学の台頭により、また社会の価値観の変化に伴って、変わってきた人々の暮らしや境遇、人と人の繋がりの変化、格差の広がり、マージナルと呼ばれる人々の現状や運命についての考察が随所にみられる作品です。ただこれらの考察は、理想主義的な論議ではなく、まさしく登場人物たちの本音の告白として語られています。それだけに心に響くものがあります。デパントのペンにかかると彼らの言い分が結構理解できるように思えるのです。

女性の問題についても、ポルノ女優について語られているように、性差による偏見と不平等が描かれています。ヴェルノン自身、優しくて「いいやつ」ですが、彼の女性観は多くの男性のそれと違うものではありません。* 彼はただそれを描く役割を果たしていますが、それでも少しずつ新しい性の価値観を自ら発見していきます。

こうして、さまざまな環境の人々が集まり、« 風俗 »が描かれているこの作品は、時に19世紀の大文豪オノレ・ド・バルザックの『人間喜劇』に例えられます。実際この作品が本当にあの超大な『人間喜劇』の世界観を意識して書かれたかいうと私にはわかりませんが、人間たちを鳥瞰的に眺め、一人一人のポルトレを描き、その心の奥底から語るという手法には、近いものを感じます。しかし、デパントの文体は、あくまでも過激に走り過ぎずに、いつもユーモアがその切なさを和らげ、節度を保っています。そしてこの第一巻は非常に印象的な数行で終わります。

わたしは裸の枝を雨に打たせる樹、乳母車の中で叫ぶ子供、リードを引っ張る犬、囚人の気楽さをうらやむ看守、ぼくは黒い雲、わたしは泉、婚約者を失い、過ぎ去った日々の写真を一枚ずつめくる女、ぼくはパリで、丘の上のベンチにすわっているホームレス。(『ウィズ・ザ・ライツ・アウト』、368p)

ヴェルノン・シュビュテックス3部作はフランスでは2017年に第3巻が刊行され完結済みですが、日本でも第2巻、第3巻が出版されることが楽しみです。ヴェルノンの運命は果たしてどうなるのでしょうか。

ヴィルジニー・デパント著/相川千尋訳/柏書房

さて、最初にも述べましたが、昨年の12月に同じ作家のエッセイ邦訳が出版されました。2006年にフランスで出版された『キングコング・セオリー』King Kong Théorie(相川千尋訳、柏書房、2020年)です。

ここで著者ヴィルジニー・デパントを紹介しましょう。1969年、フランス東部のナンシー市生まれ。10代で精神病院に入れられたり、放浪し、リヨンの映画学校で学びました。その後、ベビーシッター、スーパーマーケットやレコード店の店員、ロック誌に寄稿したり、「自分の意志にもとづいて時々」売春をしたと著書に書いています。最初の著作『バカなヤツらは皆殺し』Baise-moi (稲松三千野訳、原書房、2000年)が一気に数百万部売れ、映画化されました。(その他にも映画化された作品が数作あります。)最近ではフランスの最も権威のある文学賞(ゴンクール賞、フェミナ賞)の審査員を務めたりもしています。**

2006年に出版された『キングコング・セオリー』は、現代フェミニスト文学のエポックメーキング的な存在、そしてはや古典と見なされはじめていますが、近年の#MeToo運動の高まりなどから、フランスでは累計20万部を売り上げる大ヒット作品です。小説ではありませんがテンポも良く読み進められる本書では、激しく、また真摯なデパントの語り口によって、次々とタブーと見なされてきた主題-セクシュアリティ、レイプ、ポルノ映画-が女性の側からバッサリと切られ、社会の欺瞞が告発されています。彼女の洞察力を証明する、まったく今、タイムリーな一節をご紹介しましょう。

私が属しているのは、この女という性だ。黙っているべきであり、黙らされる性。そして、それを礼儀正しく受け入れ、さらに敵ではないことを証明しなければならない性。でなければ、存在を抹消されてしまう。私たち女が、私たち自身について言っていいことを知っているのは、私たちではなく男たちだ。女は生き残りたければ、道理をわきまえなくてはならない。「世の中はずいぶん変わったのだし、もうその話はよそう」と言わないでほしい。とにかく、私には。

(『キングコング・セオリー』 相川千尋訳、柏書房、2020年、187p)

ヴィルジニー・デパントによるフェミニズム論にご興味がある方は是非ご一読ください。